1. 引言

目前我国西部侏罗系煤田普遍受到顶板砂岩及第四系含水层水害威胁 [1] [2] ,因此,针对顶板含水层富水性进行科学评价就显得尤为重要,众多学者据此开展了大量研究,并取得了丰硕的成果。单位涌水量分析法 [3] [4] 是常用的评价方法,随着数学方法的引入和计算机技术的不断发展,运用专业的数学工具确定各因素的权重进行信息融合的方法逐渐得到了广泛应用,如:基于GIS的信息融合方法 [5] [6] 、模糊层次分析法 [7] [8] 、组合赋权法 [9] [10] 等;此外,基于电法勘探、瞬变电磁等物探手段的富水性评价 [11] [12] 方法也取得了较好的应用效果。这些方法在富水性评价方面提供了很好的参考价值,但对于水文地质勘探程度较低的矿井,使用上述方法进行富水性评价及分级分区会受到一定的局限性。在水文地质勘探程度不高的条件下,如何充分利用已有的地质勘探成果对含水层富水性进行行之有效的预测尤为关键,岩性结构指数法可以很好的解决,石守桥等学者利用岩性结构指数在实际地层富水性预测中取得了良好的应用效果 [13] [14] [15] 。在实际生产中,各矿井地质及水文地质条件各不相同,岩性结构指数法公式形式较为固定,适用条件有限。本文以金鸡滩煤矿首采区第四系萨拉乌苏组含水层为研究对象,利用钻探资料充分挖掘含水层赋存条件及其特征,构建新型岩性结构指数法,对研究区含水层富水性进行科学、合理的预测。

2. 研究区概况

金鸡滩井田位于榆神矿区I期规划区西中部,为I期规划区设计的特大型现代化矿井。井田地表绝大部分被第四系沉积物覆盖,据钻孔揭露,地层由老至新依次为:三叠系上统永坪组(T3y)、侏罗系下富县组(J1f)、中统延安组(J2y)、直罗组(J2Z)、安定组(J2a),第三系上新统保德组(N2b),第四系中更新统离石组(Q2l),上更新统萨拉乌苏组(Q3S)、全新统风积沙(Q4eol)。

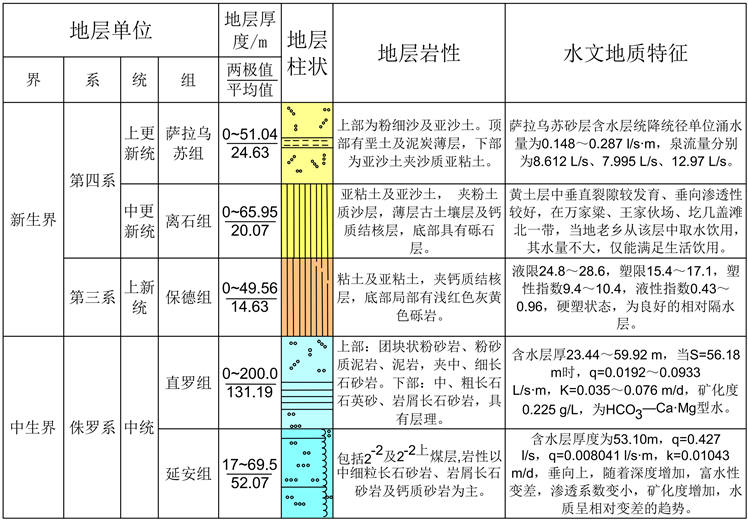

井田首采区主采2−2及2−2上煤层,煤层厚度8.79~12.49 m,平均9.40 m;2−2及2−2上煤层位于延安组第四段顶部,煤层开采过程中波及顶板含水层,分别为第四系上更新统萨拉乌苏组孔隙潜水含水层、第四系中更新统离石黄土弱含水层、风化岩基岩裂隙承压水含水层和侏罗系中统直罗组孔隙裂隙承压含水层,主要含、隔水层空间结构如图1所示。

第四系萨拉乌苏组含水层在井田内大面积分布,且结构松散、地形地貌极易接受大气降水补给导致其富水性强且不均一。根据冒裂带经验公式计算预计,2−2及2−2上煤层最大导水裂隙带将沟通上覆煤系地层及直罗组正常基岩,理论上虽然不会沟通上部第四系萨拉乌苏组潜水含水层,但实际开采过程中,在红土层缺失或薄弱地段,萨拉乌苏组潜水含水层可能会通过导水裂隙对下部含水层进行补给,导致矿井涌水量增大。由于萨拉乌苏组含水层富水性强、但极不均一,对矿井危害大,因此,将第四系萨拉乌苏组含水层作为本次富水性评价的目标含水层。

Figure 1. Distribution map of water-bearing and water proof strata in mining area

图1. 采区含、隔水层分布图

3. 影响因素

综合分析矿井实际条件,本文主要利用岩性与结构因素构建新型岩性结构指数对含水层富水性进行预测。整理研究区各钻孔数据,带入构造的公式并进行标准化处理得到各钻孔新型岩性结构指数,并绘制等值线图,最后定出各富水性等级划分的阈值,绘制出研究区目标含水层富水性分区图。

影响含水层富水性强弱的因素主要有砂岩厚度、岩心采取率、砂泥岩交互层数、砂岩含量、钻孔冲洗液消耗量、断层强度等。

1) 砂岩厚度

砂岩是地壳在运动时,砂粒与胶结物在长期巨大作用下压缩、粘结形成的沉积岩。砂岩颗粒均匀、质地细腻、结构疏松,富水性较好。同等条件下,砂岩厚度越大,含水层富水性越好。

2) 岩心采取率

岩心采取率是指钻探取出的完整岩石加上破碎岩石总长度与回次进尺的比值,反映岩层的破碎程度。同等条件下,岩心采取率越高,岩层越完整,破碎程度越低,裂隙发育程度越低,含水层的富水性越低。

3) 砂泥岩交互层数

在煤层的垂直分布中,富水性高的砂岩层与富水性极低的泥岩、粉砂岩层常常处于交替排列的状态,同等条件下,砂泥交互层数越大,富水性强的砂岩层厚度越小,含水层透水能力下降,富水性降低。

4) 砂岩含量

同等条件下,岩层砂岩含量越高,含水介质比例越高,地下水赋存条件越好,富水性越高。

5) 钻孔冲洗液消耗量

开展钻探工作时,根据钻孔冲洗液的遗失情况,可以分析岩层的裂隙发育情况。同等条件下,钻孔冲洗液消耗量越高,岩层裂隙发育越好,富水性越好。

6) 断层强度

断层强度反映研究区内断层构造发育程度。同等条件下,岩层断层强度越高,受到构造应力影响越大,岩层破坏程度越高,岩层破碎程度越高,富水性越好。

金鸡滩矿井构造简单,断层、褶皱等不发育,对含水层富水性影响小,第四系萨拉乌苏组含水层岩性主要以细砂岩、中砂夹有粉砂岩以及泥质条带透镜体为主,采区内厚度变化大。上述因素对富水性影响程度由大到小顺序为砂岩厚度、砂岩含量、砂泥岩交互层数、岩心采取率、钻孔冲洗液消耗量、断层强度。

4. 研究方法

4.1. 新型岩性结构指数法构建

新型岩性结构指数法是在原岩性结构指数法的基础上进行的改进。传统岩性构造指数法反映了含水层一定范围内的岩性、厚度、砂泥岩组合特点,岩性结构指数法的计算公式如公式(1)所示,其计算方法是将中砂岩、细砂岩、灰岩厚度等分别乘以一个等效系数,得到等效后的粗砂岩厚度,再乘以结构系数得到岩性结构指数L,岩性结构指数L越大,富水性越强,反之亦然。

(1)

式中L——岩性结构指数;

A——粗砂岩厚度;

B——中砂岩厚度;

C——细砂岩厚度;

D——灰岩厚度;

E——岩浆岩厚度;

F——断层破碎带厚度;

G——结构系数。

研究区第四系萨拉乌苏组含水层厚度变化大,富水性强但极不均一,使用岩性结构指数进行富水性评价会忽略萨拉乌苏组含水层砂泥岩互层情况、局部岩心采取率发生较大变化等主要问题,具有一定的局限性。本文在岩性结构指数法的基础上,结合采区岩性及结构特征,选取砂岩厚度、岩心采取率、砂泥岩交互层数和砂岩含量作为影响富水性的主控因素,构建新型岩性结构指数,综合考虑了岩心采取率及砂岩含量对富水性的影响。

砂岩厚度越大,含水层厚度越高,富水性越好,即新型岩性结构指数L1与砂岩厚度M呈正相关的函数关系;岩心采取率R越高,岩层的破碎程度越低,裂隙发育程度越低,含水层富水性越差,即新型岩性结构指数L1与岩心采取率呈负相关的函数关系;砂泥交互层数N越高,相同厚度岩层包含的含水层厚度越低,含水层渗透能力越低,含水层富水性越差,即新型岩性结构指数L1与岩心采取率呈负相关的函数关系;砂岩含量P越高,含水层中含水介质越多,富水性越好,即新型岩性结构指数L1与砂岩含量呈正相关的函数关系。

因此,新型岩性结构指数的计算方法是在岩性结构指数的基础上将中砂岩和细砂岩分别乘以等效系数,得到等效后的粗砂岩厚度,单独列出公式(1)原有的结构指数g中包含的砂岩含量P和砂泥岩交互层数N,再将岩心采取率R考虑其中,最后对数据进行相应处理,得到新型岩性结构指数L1。结合以上分析,新型岩性结构指数能更加真实准确地反映含水层富水性的分布情况,对富水性的评价更为全面、客观。构建的新型岩性构造指数表达式,如公式(2)所示。

(2)

式中L1——新型岩性结构指数;

M1——粗砂岩厚度;

M2——中砂岩厚度;

M3——细砂岩厚度;

A——中砂岩等效系数, = 0.8;

B——细砂岩等效系数, = 0.6;

P——砂岩含量;

N——砂泥交互层数;

R——岩心采取率。

4.2. 数据标准化

为了方便进行含水层分区,本文利用极差标准化公式将新型岩性结构指数公式得到的原始数据进行标准化处理,如公式(3)所示。

(3)

式中

——原始数据标准化之后的数据;

——某一影响因素的原始数据;

max{

}——原始数据中的最小值;

min{

}——原始数据中的最大值。

5. 富水性评价

5.1. 绘制新型岩性结构指数等值线

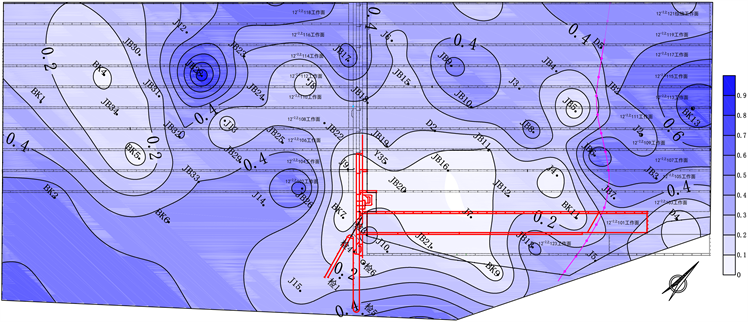

为了对金鸡滩萨拉乌苏组含水层富水性进行精确的预测,本文统计了矿井首采区及周边范围内所有钻孔资料,结合新型岩性结构指数L1对第四系萨拉乌苏组含水层进行富水性评价。将第四系萨拉乌苏组含水层内砂岩厚度、砂泥岩交互层数、砂岩含量和岩心采取率的数据带入公式(2)中并进行公式(3)的标准化处理之后得到第四系萨拉乌苏组含水层的新型岩性结构指数L1值,如表1所示。绘制新型岩性结构指数等值线如图2所示。

Table 1. Statistical table of new lithologic structure index L1 of Quaternary Salawusu Formation

表1. 第四系萨拉乌苏组新型岩性结构指数L1统计表

Figure 2. New isocontour map of lithologic structure index

图2. 新型岩性结构指数等值线图

5.2. 富水性分区及验证

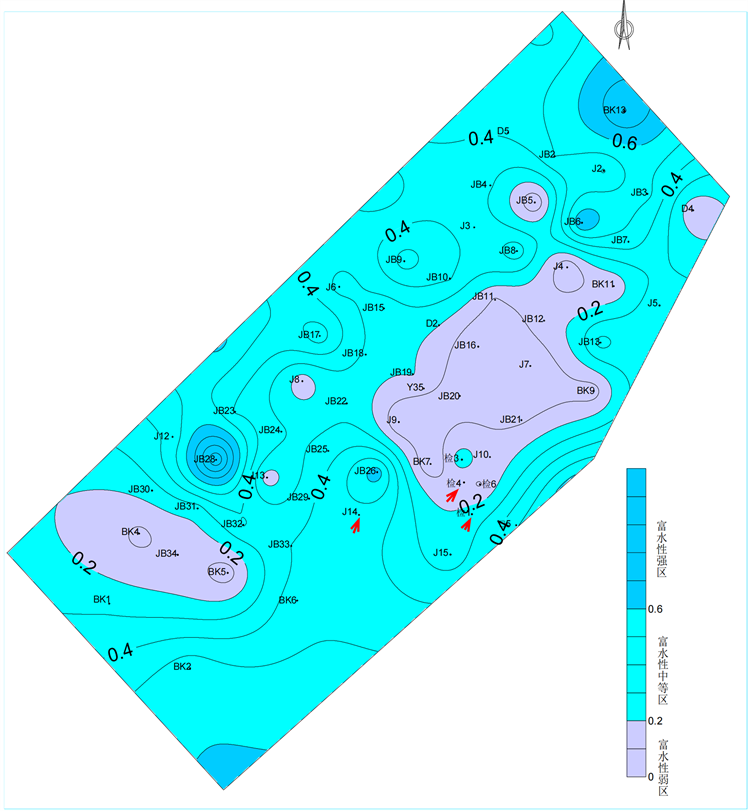

研究区内共有三个钻孔做过抽水试验,分别为J14、检1和检4钻孔,钻孔位置如图3中红色箭头所示,三个钻孔单位涌水量分别为0.778 L/s·m (J14)、0.304 L/s·m (检1)和0.08355 L/s·m (检4)。根据《煤矿防治水细则》,含水层富水性可根据钻孔单位涌水量(q)可分为弱、中等、强、极强四个等级,J14和检1钻孔为中等富水性,检4钻孔为弱富水性。由表1可知,萨拉乌苏组含水层新型岩性结构指数L1的范围在0~1。结合抽水试验结果及新型岩性结构指数进行综合分析,将0.2作为富水性弱区与富水性中等区的分区阈值,0.6作为富水性强区与富水性中等区的分区阈值,即L1 < 0.2的区域即为富水性弱区,0.6 < L1 < 0.2的区域即为富水性中等区,L1 > 0.6的区域即为富水性强区,研究区内不存在富水性极强区,进而绘制第四系萨拉乌苏组含水层的富水性分区图,如图3所示。

Figure 3. Water-rich zoning map of Quaternary Salasusu Foamation aquifer

图3. 第四系萨拉乌苏组含水层富水性分区图

5.3. 第四系萨拉乌苏组含水层组富水性评价

由第四系萨拉乌苏组含水层富水性分区图可以看出,富水性强区分布在研究区的东北部与西南部以及钻孔J28附近,在整个研究区的占比不大;井田大部分都是富水性中等区,从南到北,从东到西都是大面积且连续的分布;富水性弱区主要分布在研究区的中部以及西南部,东部也有零散分布。总体来看,研究区内大部分区域为富水性中等区,富水性弱区次之,富水性强区分布较少。

6. 结论

1) 根据金鸡滩井田大量水文地质勘查资料与钻孔数据,详细分析采区水文地质情况,选择砂岩厚度、岩心采取率、砂泥岩交互层数和砂岩含量作为影响富水性的主控因素,分别阐述各因素与新型岩性结构指数的相关关系,构建新型岩性结构指数,以新型岩性结构指数作为评价研究区富水性的标准。

2) 结合金鸡滩第四系萨拉乌苏组含水层内钻孔抽水试验结果和新型岩性结构指数定出富水性分区的阈值,绘制出萨拉乌苏组含水层富水性分区图并进行验证,证明了新型岩性结构指数法评价含水层富水性的可行性。

基金项目

河北省自然科学基金项目(D2021402033);河北省生态智慧矿山联合基金项目(D2022402040)。