1. 引言

教材是贯彻人才培养目标的重要手段,是执行教学大纲的重要依托,是教师和学生学习的重要工具,对教材进行科学合理的分析,可有效提高教学质量,增强学生对知识的理解掌握和运用。美国教育心理学家布鲁纳在《教育过程》中认为,“讲授任意一门学科,主要是帮助学生理解和掌握这门学科的基本结构,建立学科结构体系,明确学科内部知识的关联性” [1] 。

《运动生理学》是体育专业学生必修的一门自然科学课程,是研究人体各细胞、器官系统的运动能力以及在运动中和运动后的反应,观察其对人体运动能力的影响,目的在于提高竞技能力、增强体质、延缓衰老等,是体育专业学生一门重要理论基础性学科。对于注重运动技能的体育专业学生来说,其抽象、繁杂和理论性,让诸多学生感到学习困难。在许多教材分析中,首先倾向于将教材奉为圭臬,严格按照教材编排结构,缺乏横向比较;其次按照自己主观经验,较难分析出教材内在结构。因此,为顺应教学改革,推动教材建设,本研究利用ISM,对国内高校通用由人民体育出版社出版的《运动生理学》(王瑞元、苏全生主编)和美国人体运动出版社出版的教材《Physiology of Sport and Exercise》 (W. Larry Kenney,Jack Wilmore,David Costill主编)进行对比分析,对课本知识要素进行整合,理清其内在的知识体系的关系,帮助学生建立结构化的知识体系和思维方式,为教师教学开展提供建议。

2. ISM模型简介

解释结构模型(Interpretative Structural Modeling,简称ISM)美国Warfield教授在1973年社会研究中首次提出,主要用于分析社会经济系统中诸多要素的结构关系。该模型是利用实践经验与知识确定研究对象的影响因素,然后建立各因素间的相互关系,并借助矩阵和有向图将系统中的各因素划分为不同的层级,最终形成一个清晰明了的多层递阶结构模型 [2] 。1978年,日本佐藤隆博首次将ISM运用到教育领域,在教材的分析上取得较好成绩 [3] 。在国内,宋倩雯等人运用ISM法对高中人教版新旧必修化学教材进行对比分析,研究发现新教材的编写更加注重育人目的,更加强调培养学生综合运用所学知识解决实际问题的能力,使学生具有理想信念和社会责任感,具有科学素养和终身学习的能力 [4] ;赵若琳利用ISM对中美地理教材逻辑对比,建议在编写教材时要知识要素选择综合化,融合其他学科知识,教材内在逻辑紧密适宜,防止知识碎片化,教材逻辑编排完整化,更符合学生认知结构 [5] ;庞绪等通过ISM分析不同版本地理教材在知识要素上的差异,得出用“整体性”思想选择知识要素、用“地理认知过程”组织知识要素结构、用“人地关系”把握知识要素价值取向三点建议 [6] 。文献资料显示,目前ISM在教育领域运用较为广泛,但都涉及在其他学科,且大部分在初高中学段,在高校体育专业理论课方面的研究尚有匮乏。本研究旨在通过ISM对运动生理学知识要素的分析,为ISM在教育研究领域扩宽学段领域,丰富研究对象学科群,为教材编写和有效教和有效学提供新的建议和渠道。

3. ISM分析程序

解释结构模型在分析教材领域的运用主要有以下四个流程(图1):1) 分析教材内容,选取知识要素。根据教学大纲和教学目标,参照教材和自身对知识的掌握理解,初步提取知识要素,其次通过专家咨询和考量确定知识要素并对其编码;2) 对所提取的知识要素进行二层关系确定。根据知识学习过程中的上下位关系以及逻辑顺序确定两个知识要素见的先后顺序;3) 根据知识要素关系建立邻接矩阵,并求出可达矩阵;4) 依可达矩阵确定层级关系图,并对其进行分析。以上步骤若没有分歧则分析结束,若有歧义则返回上级。

4. 研究过程

4.1. 抽取知识要素

解释结构模型的第一步是对教材的内容进行提炼,在此过程中,研究者依据自身的知识积累和教学经验以及教学目标等影响要素,具有部分主观要素存在。因此,知识要素提取过程中一般需遵循以下原则:1) 课程标准和课程目标中要求学生掌握的知识;2) 课本给出明确的概念或者知识点;3) 在整个章节系统中占节点地位 [7] ;4) 章节结束中作为小结知识出现。本研究在遵循以上条件和要求的同时,根据文献资料和书本知识拟出知识要素初稿。

4.2. 知识要素信效度检验

本文运用德尔菲法(Delphi)确定《运动生理学》中“骨骼肌机能”知识要素。首先,验证访谈专家的权威系数。运用社会学研究中采用的专家权威度(CR)来判定专家对该方向的权威性,进而效验《运动生理学》中“骨骼肌机能”知识要素的信效度。通常由专家自身的学术造诣、选取对象的了解程度以及指标判断的依据三个要素来决定专家权威度。1) 学术成就:根据专家的职称评定,默认为职称越高,所对应的学术造诣也越高,所阐述的建议就越含有水平;2) 了解程度:主要从专家在该领域的理论分析、实践经验、文献参考以及个人直觉来分别量化;3) 专家对指标的了解程度为:很了解、了解、一般、不太了解和不了解五个等级,依次赋值为1.0,0.8,0.5,0.2,0.08 [8] 。专家权威程度(Cr)的计算公式为Cr = (Ca + Cs)/2,其中Ca为专家判断依据及其影响程度,Cs为专家对“骨骼肌机能”的熟悉程度。若结果Cr ≥ 0.7,则证明专家访谈结果具有较高的可行性,Cr值越大,权威程度越高 [8] 。结果表明,本研究咨询的专家具有较高的权威性(表1)。

Table 1. Expert consultation judgment coefficient, familiarity and authority coefficient

表1. 专家咨询判断系数、熟悉程度和权威系数

其次,在前期根据文献资料和书本知识的基础上拟出知识要素初稿,请专家对“骨骼肌机能”知识要素指标给予“同意”“不同意”和“建议修改”的筛选,经过第一轮专家修改意见,对“骨骼肌机能”知识要素进行修整后,进行第二轮修改,最后结果趋于一致,确定了“骨骼肌机能”知识要素。(见表2)

Table 2. Knowledge elements of chapter 2 “Skeletal Muscle Function”

表2. 第二章“骨骼肌机能”知识要素

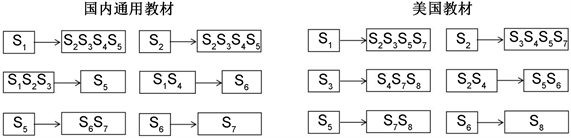

4.3. 确定知识要素关系图

知识要素间可形成可传递的二层关系,即在学习知识点S2之前需学习知识点S1,故S2为S1的可达要素,S1为S2的先行要素,两者间关系可表示为S1→S2。为建构科学有效的知识要素间相互关系,将表1知识要素以问卷形式,按照以上二层关系原则,寻求专家意见,得到统一知识要素关系图,如图2所示。

4.4. 建立邻接矩阵计算可达矩阵

依据图2知识要素的关系,在此基础上建立邻接矩阵,如果知识要素S1与S2之间有直接的影响关系,则标记为1,若两者间没有直接的影响关系,则记为0,根据以上规则形成表3邻接矩阵图。

Figure 2. Knowledge element relationship diagram

图2. 知识要素关系图

可达矩阵表示知识要素S1与要素Sn之间通过间接联系,最终能到达的矩阵关系,其两者之间存在连接的路径。在邻接矩阵的基础上经过布尔运算可得可达矩阵,求可达矩阵R公式为:

[4] ,在本文中采用MATLAB软件进行编程计算得中美《运动生理学》知识要素的可达矩阵,见表4可达矩阵图。

Table 4. Reachability matrix diagram

表4. 可达矩阵图

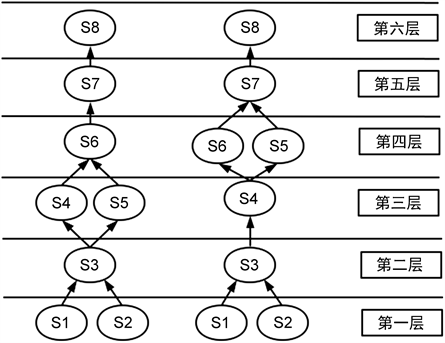

4.5. 绘制层级图

以新教材的可达矩阵为例来看,若知识要素除了能到达自身外不能到达任何其他要素,则该要素为最高级,从可达矩阵中可以看出,第8横行中只有一个1,其余为0,说明对应的S8要素均只能到达该要素自身,不能到达其他要素,故S8为最高级。如图3,将第8横行和第8纵行全部变为0后,第7横行中对应的7要素均只能到达该要素自身,不能到达其他要素,故S7属于次高级。以此类推,得到新旧教材的层级关系如表5所示。

Table 5. Hierarchical diagram of knowledge elements

表5. 知识要素层级图

Figure 3. “Skeletal Muscle Function” system functional knowledge model

图3. “骨骼肌机能”系统机能知识模型

5. 结果分析

5.1. 知识要素选择异同

知识要素是课本中具有高度代表性和集中凝练的知识概念和原理,要素的选择可构成教材的体系框架,对学习者知识的理解、掌握和运用具有较大的影响。由表2可知中美运动生理学在知识要素选择上大同小异,具体对知识要素的分析可发现,其所涉及的要素具体内容和原理基本相同,说明两版教材要求学习者掌握的运动生理学知识大致相同。

唯一略显差异的是国内通用教材中对“肌电的测试及应用”进行了详细的介绍和讲解,延伸了教学知识的应用,贴近运动训练的实际,学以致用,符合体育专业学生的运动训练实际,有利于理论知识的掌握和实践能力的提升。

5.2. 起始要素安排异同

起始要素是指在知识结构系统中,具备向外指出,而无指入的知识要素,该类知识要素在整个知识系统中起着最基础的关系,也象征着学习者在学习该部分知识时需要学习及掌握的基础,是知识学习的起点,建构主义学习理论认为,应该关注学习者的认知起点,注重学习者原有的知识经验,建构起新的知识体系。通过以上研究发现,中美运动生理学中都将“骨骼肌的结构”作为起始要素,从最基本的结构出发,层层递进,逐渐深入,从宏观到微观都有一个较全面的认识,为后面骨骼肌收缩等知识奠定了基础。在此部分,中美运动生理学安排差异甚微。

5.3. 最高要素安排异同

知识最高要素是指在层级关系图中,具有指入,不指出的要素,是该体系或结构的终止,是学习者在本部分或本结构中认知的终点。通过以上研究发现,中美运动生理学第一章中结点知识要素安排存在差异,国内版本中“肌电的测试及应用”为最高要素,而美国教材中,则以肌肉与运动及和速度的关系而展开。两本教材虽都有实践运用相结合,国内教材以骨骼肌肌电为方向,扩展了相关知识的延伸,但美国教材中以运动实践结合更紧密,详细介绍了速度与肌肉的关系,肌纤维的类型与力量及其收缩形式,体现出美国教材更加注重骨骼肌与运动的实践关系。

5.4. 要素形成路径异同

知识结构中各要素的形成路径反映出教材编写组对知识的安排顺序,学习者学习的次序,以及思维结构形成让学生更快更有效的学习过程,将基础、共性的知识要素合理安排在教学过程的前阶段,循序渐进,层层深入。在要素路径的形成上,两本教材的形成关系基本相同,均是从骨骼肌的结构、肌纤维的收缩、肌纤维的类型及运动展开。从知识呈现方面,国内通用教材使用文字介绍,理论性很强,而美国教材以音频、活动等方式展现,由浅到深丰富肌肉的内涵、由表及里剖析骨骼肌结构,选择实例让学生运用知识解决真实育种情境中的问题。

5.5. 结论

通过解释结构模型矩阵计算得到中美《运动生理学》“骨骼肌机能”内容的层级有向图,可发现两国主流运动生理学教材在起始知识要素和形成路径部分上没有明显差异,反映出国内外教材编写组对骨骼肌机能的知识起始要素和发展路径秉承一致的意见,但在知识要素的选择和部分上存在差异,反映中美教材编写组不同的认知结构和教学观念以及对如何安排教学次序能达到教学目标持有不同的看法。总体而言,目前国内主流运动生理学教材与国际接轨,并在立足本土特点的基础上,合理安排教材结构,给教师和学生提供了一个较好的学习资源。

6. 建议

6.1. “整体观”贯穿全程

人是一个有机整体,是由各系统器官细胞相互联系相互制约并共同组成的一个复杂的有机体,在运动生理学中以整体观,系统论的观点进行教材的编写、教学和学习,并结合运动实践,有利于学科体系的完整性建设。在教授运动生理学过程中,选择教学知识内容时,应积极引导学生从整体上把握各器官系统的功能和结构、作用和地位,将单个系统存在与变化其他因素联系起来、将系统的变化同整体的变化联系起来,形成一个知识网络。用“整体观”的思想贯穿教材编写、教学和学习,帮助学生形成完善的体育学科知识体系,培养他们用综合的眼光看待周围事物的意识。

6.2. 结构化安排,符合学生认知

教材内在逻辑安排紧密且适宜,防止知识要素碎片化,教师在进行教学设计和开展教学中注重学生知识体系的逻辑建构,关系知识要素前后衔接和联系;在知识要素呈现过程中,提供恰当的真实情景,加深知识的理解和掌握的同时培养学生解决实际问题的能力;在知识内容的覆盖和安排上,建议适当加深知识的深度,利用一些网络资源进行补充和完善,使其更加直观和具体给予师生呈现。

6.3. 研究方法完善创新

在解释结构模型方法的运用上,在后续研究中可借助社会网络分析工具unicet等,结合优质论文和专家访谈意见,保障知识要素的科学性和研究结果的学术价值,体现出学科知识逻辑性和结构性,因为在利用ISM分析中第一步是对知识要素进行提取,在此过程中,通常是利用教材的学习目标和相关经验进行总结分析提取,后续的操作和计算均建立在此基础之上,所以其抽取的准确性和科学性对后续的研究结构起着至关重要的作用。另外,当研究对象的知识要素数量较多时,在进行知识要素的统计和分析计算时,可利用SPSS、MATLAB等专业数据、图形等处理软件进行操作,以保障统计结果的准确性。

综上,利用解释结构模型综合分析国内外教材,创造性分析各版教材优劣,进而帮助教师更加深刻把握教材和分析教材,理清教材逻辑体系和知识框架,整合有效的知识要素形成路径,对前后知识的衔接有更加合理的安排,为教师对教材可视化、结构化分析提供了借鉴和思路,也为教师进一步改善教学目标的安排、教学活动的设计、教案撰写等提供了一定参考。

基金项目

省级研究生优质课程和省级一流线下课程共同资助。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。