1. 引言

“洞天福地”原指福地的洞窟,早在魏晋南北朝时期就已出现“洞天”和“福地”名称的记载,直到唐初司马承祯详细列出各洞天福地所对应的陆地名山并指出具体地理位置后,“洞天福地”陆地仙境体系才得以完整确立 [1] 。作为道教徒心中的神仙居所与人间仙境,“洞天福地”大致可以分为以“玄都玉京山”为核心的天宫仙境体系,以“五岳仙岛神州”为核心的海上仙境体系,以“十大洞天”“三十六小洞天”“七十二福地”为主要内容的陆地仙境体系 [1] 。洞天福地作为反映我国道教理想宇宙观的文化景观,具有人与自然和谐相处、“天人合一”、万物一体的生态意义 [2] ;其安全性、舒适性的“了望–庇护”生存空间特点对当代健康人居具有一定的借鉴意义 [3] ,成为本文的研究对象之一。再者目前对于洞天福地空间的描述仍停留在抽象层面,具象场景无法表现;概念模糊,跨学科融合研究未充分展开;具有大数据背景的AI绘画可视艺术成为实现这一目标的理想工具。

另外AI绘画可视艺术受到关注的时间虽然不长,但相关服务市场已初具规模,且AI绘画工具通俗易懂,选择多样 [4] 。国内外有许多不同的AI绘画工具:如基于Discord社区的Mid journey,Stable Diffusion (包括其官方在线版Dream Studio),还有DALL·E 2与Disco Diffusion等;模型的快速迭代是AI绘画的一大特点,机器的学习速度很快,可以学习任何“投喂”给它的内容 [5] 。并出现了一套关于AI绘画可视艺术的术语,如将文字描述唤作“咒语”,善用“咒语”达成目标。

鉴于此,本文以思考AI绘画可视艺术应用方向为出发点,以洞天福地的生态理论为基础,相关文学古籍绘画作品等构成要素为切入点,生成投喂“咒语”输出AI绘画可视艺术下的“洞天福地”图景,挖掘“洞天福地”的生存空间建构要素,探究AI绘画可视艺术与大众对于洞天福地的审美认知之间的匹配度,探讨AI绘画可视艺术在现阶段能否作为辅助大众具象认知的工具,并为未来AI绘画可视艺术作品的使用提供参考意见。

2. 相关研究

洞天福地是道教最具特色的内容之一,现阶段对于“洞天福地”文化景观的研究多集中在理论、古籍、绘画作品等方面。韦凤娟学者以魏晋南北朝的“仙话”文化为切入点探究“洞天福地”叙事语境形成的原因并对现实生命的意义和生死终极问题进行了进一步的诠释 [6] ;李海林学者就对“洞天福地”学说的形成进行了更系统性探索,认为两者不是单一的叠加而是与各要素进一步结合的成果 [7] 。在现实空间中的洞天地理位置布局的研究中,学者苗诗麒等以独特的江南洞天为案例,指出江南洞天福地布局特征对中国园林的建构具有重要意义 [8] ;学者吴会等针对仙境绘画作品中的诗性景观与精神认知的关系进行了深度分析 [9] 。通过梳理文献可知,尽管目前针对“洞天福地”文化景观的研究角度各有不同多数基于古籍、作品本身,研究内容多以“洞天福地”理论、地理信息建构为主。而与人自身感知方面的研究较为空缺。由于人的感知具有不确定性,对于抽象空间的定义具有相对独特性。虽然AI绘画视觉艺术的研究正在不断丰富,但仍是未开发领域。

3. 研究方法

研究采用词频提取,AI艺术重绘的研究方法,通过文学作品、现实空间地理位置特征,绘画艺术作品元素提取,生态理念等方面抓取关键文字。描述洞天福地,生成AI绘画咒语,进行AI绘画艺术作品生成。绘制李克特量表,借助SPSS进行问卷的有效性与可信度分析,进而探究AI绘画可视艺术与大众审美认知之间的契合度。

3.1. “洞天福地”仙境场景建构

“洞天福地”基本的特点是能通天地。处在名山之中,却是链接世俗世界与神圣世界的关键环节 [9] 。“洞天福地”继承了先秦时期进入神仙洞府便能长身不死的社会观点。这一观点在魏晋时期大量流行的传说中也得到广泛证明 [9] 。随着神仙身份的逐渐“人化”,人们更愿意把对神仙世界的想象建立在“实际”的素材上,以现实深山洞穴为构想元素的“洞天福地”正是顺应这种信仰心理而出现 [10] 。

例如在魏晋南北朝志怪的“仙话”中,就有一些表达了人们对于洞穴世界的神奇想象。《搜神后记》记一姓何的隐士被长人引人洞穴,来到一处闲旷之地耕作隐居。在《太上灵宝五符序》中就明确指出包

Figure 1. Element construction of “blessed cave” Lebensraum

图1. “洞天福地”生存空间元素建构

山下有通往各处的地穴 [10] 。以“山中有洞,洞中有天”的形式架构出一个既悬隔于俗世人间之外而又与俗世人间对应的洞天仙境。

尽管“洞天福地”是宗教幻想中的理想天地,强调人与仙之间的差异,但仍有一些洞穴文学作品描述的仙界仍是一派俗世风采 [10] 。如《幽明录》中深山迷路误入世俗仙境的故事,再如《桃花源记》中的“有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻”等。可见洞天福地反应了一般民众的生活经验和心理需求,寄托了人们在乱世渴求安身之所的愿望。

通过文学作品中对于洞天内外格局、叙事场景、环境要素的描述,提炼出“世外高人、山中有洞、洞中有天、花果飘香、田地、世俗”等关键字样建构表象层“咒语”(见图1“洞天福地”生存空间元素建构)。

3.2. “洞天福地”的地理特征建构

随着江南一带的开发灵宝派的兴起,越来越多的奇山妙水进入人们的视野,其中最令人惊讶的莫过于喀斯特地貌所形成的溶洞景观 [11] 。江南洞天福地以道教神仙信仰和江南地区独特的自然与人文条件为基础,融合了古人心中理想景观模式。

其中以典型的第三十四小洞天天目山洞大涤洞及第九大洞天林屋山洞为例,“围合 + 豁口”的地理空间建构对应道教徒对山中修炼场地所需的庇护、捍域、隔离和空间辨识等多重功能的需求 [11] 。以山体围合与外界相对隔离的典型布局特征,形成物产丰富,四时有景的“世外桃源”。“豁口 + 走廊”作为中国原始人类的栖居模式,与道教洞天福地的布局却有着异曲同工之妙:尺度适宜的围合空间,通过豁口,借助山谷延伸形成走廊,占据捍卫的关键点 [11] 。山间谷地形成独特的“云气”也成为营造道教修炼的绝佳环境。

另外洞天福地的地理要素建构离不开道教宫观古建筑的布置 [12] ,主要以“洞–宫”轴线对称,递进层次分明的建筑空间形态院落式布局、遵循现实生活中的主从分明、尊卑有序 [12] ;依洞而建、背山面水的“洞宫一体”“风水佳穴”式布局,展现道家人与自然和谐相处共存的人间仙境。最终以“围合 + 豁口”、“豁口 + 走廊”为典型地理外围结构布局,以“物产丰富、依洞而建的山间道观”为要素特征,生成包含地理信息建构的AI洞天“咒语”(见图1“洞天福地”生存空间元素建构)。

3.3. “洞天福地”的仙境绘画建构

“洞天福地”仙境绘画所展示的地理山川因被人为规划和想象性重构而兼具审美化的特质,蕴含着丰富的情感经验与精神期待,形成了独特的审美体系 [13] 。实验生成的AI绘画“咒语”以洞、山道、古树、云气做景观要素关键词描述,利用AI绘画可视艺术建构集自然景观、社会习俗、传统神仙信仰为一体的神圣空间(见图1“洞天福地”生存空间元素建构)。

以“洞”为首的绘画要素,表现为山洞或洞门意指通往仙境的门,具有转换时空的功能 [13] ;利用洞穴呈现修仙得道、修身炼丹的故事场景。古画中提取的“山道”作为客观社会的产物也影响着洞天福地仙境绘画的表现内容 [3] 。利用洞穴、宫观等神圣空间,借亭榭、桥廊、林木、石头、池溪等景观元素,形成一条丰富优美的线性仙境景观廊道。纵横迂回的山道反映出求仙问道的神秘艰辛,也象征着尘世通往仙境的过渡历程 [13] 。各类“树木”装点的山岩,形成“珠树琼林,扶疏其上”的仙山妙境;画中多结合山体,突出表现高大的松、柏、槐等古树,脱离人的视觉习惯,具有空间超越性与神行的引导。同时洞天福地仙境绘画还充分利用“云气”符号来营造仙境缥缈的景象。

4. 材料与方法

本次实验的参与者是浙江理工大学的36名在校大学生,受试者纳入标准包括:智力水平正常,90%的受试者对洞天福地有自己的认知,但多数受试者无法准确描述具体洞天福地景象。测试量表题主要采用李克特量表法:1~5分分别表示“完全不同意”、“不同意”、“一般同意”、“比较同意”和“完全同意”。

以本文研究的AI绘画可视艺术与大众审美认知直接的契合度为核心,量表涉及的维度主要分为3个层级:表象层(包括:颜色、固有认知、第一印象等)主要了解受试者对于洞天福地的浅层审美认知;内容层(包括:画面构成要素云、树、建筑、场景等)更加关注受试者对于洞天福地生存空间的具象要素的感知;目标层(包括生存空间认知、生态认知、审美认知匹配度、心里感知等)测试受试者对于洞天福地生存空间生态意义的理解程度。最终量表共涉及3个方面13个问题。

5. 实验流程

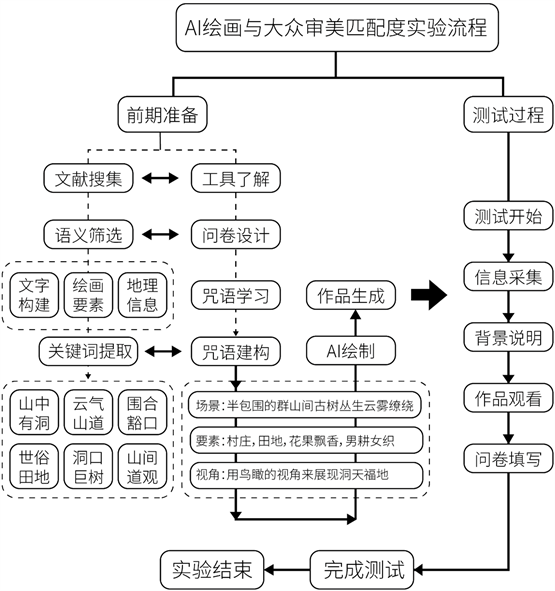

经过前期相关洞天福地文学作品、地理位置、绘画作品的相关空间描述词频与语句筛选。考虑到AI绘画工具强大的机器学习能力,本次实验主要以文生图(text-to-image),即通过输入文字描述(prompt)来让AI输出图像为主。实验目的在于考察受试者对于洞天福地抽象空间的认知,以及AI绘画可视艺术是否加深大众对于抽象空间的具象理解,实验过程中受试者通过观察AI绘画可视艺术生成的洞天福地图片(具体见图2用于测试的AI绘画作品),并完成测试问卷(具体实验流程见图3 AI绘画鱼大众审美匹配度实验流程图)。

6. 结果

对测试量表的表象层、内容层、目标层13个问题变量。进行可信度与效度检验以确定量表的一致性和有效性。在表1测试量表的信度分析中,利用spss对scale模块中的信度分析和因子、其中Cronbach’s α系数(或折半系数)系数值为0.781,说明该问卷的信度可接受。由于最终问卷的测试样本不足的问题导致

Figure 3. AI painting and public aesthetic matching experimental flowchart

图3. AI绘画与大众审美匹配度实验流程图

因子的方差数解释率结果尚不具备有效性,其中表2测试量表的效度分析中Bartlett球形检验的结果显示,显著性P值小于0.001,水平上呈现显著性,这表明问卷数据适合信息提取。各变量间具有相关性,因子分析有效。

Table 1. Reliability analysis of test scales

表1. 测试量表的信度分析

Table 2. Validity analysis of test scales

表2. 测试量表的效度分析

注:***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著性水平。

针对表3评价问卷量表测试结果,在SL部分(项目1~3)中对受试者的浅层认知进行了评估,在项目1~3中对于观看AI绘画洞天福地的浅层印象进行了评价测试(M = 4.39, 3.03, 3.19),这表明AI绘画作品能够加深人们对于某一抽象空间的感官视觉方面的审美认知。在CL部分(项目4~6,M = 3.78,3.92,3.86)中对受试者于洞天福地仙境空间生存空间的具象要素进行了评估,能够直接反映出受试者在观看AI绘画作品后对于“洞天福地”生存空间的具象内容有了明确的认知。最后在TL部分(项目7~13)中对受试者抽象理论感知方面与AI绘画可视艺术的画面匹配度进行了评估,在项目9与13中对AI绘画可视艺术对于抽象理念的可视化进行了评估,受试者能够从中感受到其中蕴含的安全性、舒适性、养生健康的环境感知,证明AI绘画可视艺术对于辅助大众审美认知的作用是明显的(M = 3.97)。此外项目18 (M = 3.19)中评估受试者对于洞天福地生存空间地理位置的认知,认可度不高的原因可能AI绘画本身对于地理方位的学习度不足及受试者本身对于具体群山、建筑等方位特征积累,认知不足有关。

Table 3. Evaluation of questionnaire test results

表3. 评价问卷量表测试结果

综上所述,基于AI绘画可视艺术与大众审美认知匹配度设计的评估问卷信度良好,因子分析有效,但需要加大测评样板量。

7. 结语与讨论

人们对于生存空间地理环境的认知程度在根本上决定着想象性的世界,洞天福地是道教对理想仙境的现实构建,其具有的深刻生态思想亦是古人对宜居环境的选择与期盼。通过对洞天福地构成要素的挖掘也是间接梳理古代社会信仰观念、地理空间拓展影响下“洞天福地”的历史变迁。AI绘画可视艺术作为当下新发展起来的技术工具,其生产模式尚未被完全开发,我们也能够在生成的洞天福地作品中发现其建筑、地理环境等要素拼贴痕迹明显。传统建筑的尊卑有序、植物的生长环境、地理方位、人群样貌、服饰等构成要素也是需要人工多次训练的,有趣的是在经过AI语言的学习后,生成的洞天福地AI绘画作品中竟出现了不属于中国传统建筑范畴中的西方拱顶形式。虽然洞天福地的文献中未明确记载“洞中人”的具体样貌,但也侧面反映出AI绘画可视艺术理解了“山中有洞,洞中有天”的时空扭转的象征意。目前AI绘画本身具有的伦理道德价值观虽然具有争议,但是借助其作为辅助大众提升审美认知,帮助抽象理念与空间具象定义的功能具有参考意义。AI技术的发展需要全社会的共同探索,“洞天福地”生存空间所具有的生态、健康人居思想的现代意义也需要不断被挖掘被碰撞。

注释

文中所有图片均为作者自绘。