1. 引言

丝绸之路:长安–天山廊道路网是一条具有两千多年漫长历史,东起陕西西安,西至今土耳其伊斯坦布尔的古老的经济和文化交流之路,涵盖了历史、军事、外交、宗教、经济、商贸、文化、旅游等各种元素,几乎满足了《世界文化遗产名录》中的所有核心要求 [1] ,它不仅在东西方经济文化上具有重要的地位,还促进了各个不同地区的宗教等文明的融合,见证了从公元前2世纪到公元16世纪亚欧大陆文明的发展脉络,在世界上有着独一无二的突出意义和价值。陆上丝绸之路沿经我国河南、陕西、甘肃、新疆省境内,近年来,有不少学者进行了有关于丝绸之路的保护策略和开发的讨论研究,尤其是对甘肃段和新疆段的保护研究。即使目前国内对丝绸之路陕西段的开发、管理规划和可持续发展进行专门的总结、分析和规划展望的研究很少,但对丝绸之路陕西段的研究也可以从保护层面出发,通过类比分析的方法,根据甘肃省、新疆省和陕西省在政治人文、自然地理等共通点上,分析出丝绸之路陕西段现存的保护和管理问题。基于此,相关研究还需要通过更多的实地考察、类比分析、数据分析等方法来针对丝绸之路陕西段提出更完善的保护和管理策略,进行更多层次的可持续发展分析。本文基于自然地理学、人文地理学和旅游发展等视角对丝绸之路进行有针对性的区域研究,分析陕西省的自然地理概况、管理和保护现状和旅游文化现状,根据陕西省自身地理特点及其与其他地区的特征对比等提出更有针对性的管理、保护和发展建议,希望让整个丝绸之路的路网而不仅只是陕西段,能更好地发挥它的历史文化价值和现代经济、旅游等价值。

2. 研究区概况

2.1. 丝绸之路:长安–天山廊道路网的历史基础和人文概况

丝绸之路是连接亚洲、次大陆、中亚、西亚和近东古代社会的相互联系的路线网络,为世界上许多伟大文明的发展做出了贡献。其主要用于运输原材料、食品和奢侈品。在这些贸易过程中,一些地区或国家会垄断某些材料或商品,例如中国就向中亚,次大陆,西亚和地中海地区提供丝绸。

长安–天山廊道属于丝绸之路的一部分,又称走廊,长约5000 km,除此之外,它还包括一个复杂的贸易路线网络,延伸约8700 km,在公元前2世纪至公元1世纪之间发展起来,将中国中部的长安与中亚的中心地带连接起来,在当时,高价值商品,特别是丝绸的长途贸易开始在中国和罗马帝国之间扩展。丝绸之路的贸易在公元6世纪和14世纪之间蓬勃发展,直到16世纪才被用作主要贸易路线。天山走廊的路线始于汉唐时期中国中部首府长安的黄土高原,向西穿过霍斯走廊,穿过秦岭和祁连山,到达敦煌玉门关。它们从楼兰或哈密出发,沿着天山的南北两侧继续前进,然后通过山口到达中亚哲苏地区的伊犁、楚伊和塔拉斯山谷,连接了推动丝绸之路贸易的两个大国中心。沿长安–天山走廊的三十三个地点包括各个帝国和可汗王国的首都宫殿建筑群、贸易定居点、佛教石窟寺庙、古道、驿站、通行证、烽火台、一部分长城、防御工事、陵墓和宗教建筑。而陕西西安及其周边地区的一系列宫殿正反映了曾经中国古代1200多年的权力中心。

除了货物和人员的渠道外,丝绸之路路线促进了思想,信仰和技术创新方面的特殊流动,例如与建筑和城市规划相关的思想,信仰和技术创新,以许多基本方式塑造了城市空间和人们的生活。

2.2. 丝绸之路:长安–天山廊道路网的自然地理特征

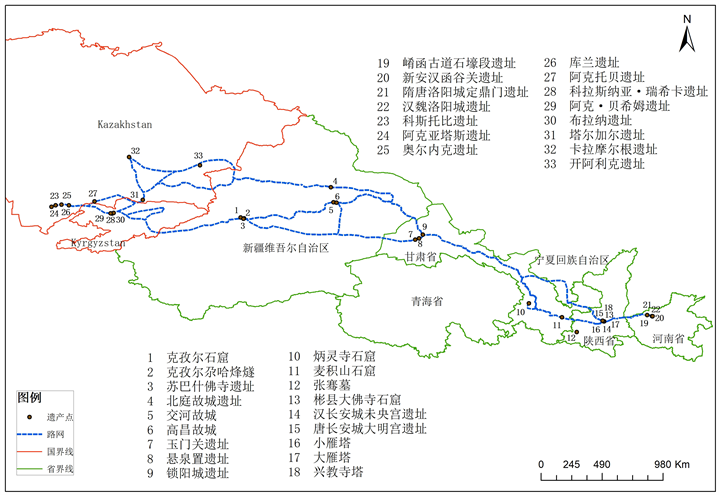

注:图中标注点1-22为中国段遗产点,23-27、31-33为哈萨克斯坦段遗产点,28-30为吉尔吉斯斯坦段遗产点。底图资料来源:2019年中国地图-审图号GS(2019)1822号为基础制作的矢量地图,图改自 [2] 。

注:图中标注点1-22为中国段遗产点,23-27、31-33为哈萨克斯坦段遗产点,28-30为吉尔吉斯斯坦段遗产点。底图资料来源:2019年中国地图-审图号GS(2019)1822号为基础制作的矢量地图,图改自 [2] 。

Figure 1. Geographic scope of silk road: the routes network of Chang'an-Tianshan corridor

图1. 丝绸之路:长安–天山廊道路网的地理范围

丝绸之路的地理范围随概念的不同而有不同的划分。本文的研究区域为狭义的丝绸之路,即陆路丝绸之路,“丝绸之路:长安–天山廊道路网”是丝绸之路东段最重要的廊道,具体地理范围见图1。

天山廊道沿路有极端的地理环境,道路最高处海拔达到7400 m,最低海拔−154 m,触及大河、高山湖泊、平川盐滩、无垠沙漠、终年雪山和肥沃草原;该廊道从极端干旱跨越至半湿润气候地带,一路有温带森林、温带沙漠植物、温带草原、高山牧场和绿洲等植被覆盖。天山廊道最东边是黄土高原上的长安,向西翻越秦岭和祁连山,穿河西走廊,过敦煌的玉门关,从楼兰/哈密继续沿天山南北两侧到达伊犁河,楚河与塔拉斯河谷地。

2.3. 丝绸之路:长安–天山廊道路网陕西段

丝绸之路陕西段的起点即如今的陕西省西安市,位于黄河流域的关中渭水冲积平原地区,属暖温带半湿润大陆性季风气候,冷暖干湿,四季分明;而又因其地处平原地区,地势平坦,土地肥沃,是中国农业发展较早地区之一,是中华民族的发祥地之一,同时也是中华民族的文脉所在。陕西地区在历史上先后有13个王朝在此建都,其作为政权中心地区时间长达一千多年,这也是陕西地区无论是从时间还是空间上都是丝绸之路起点的历史先决条件。

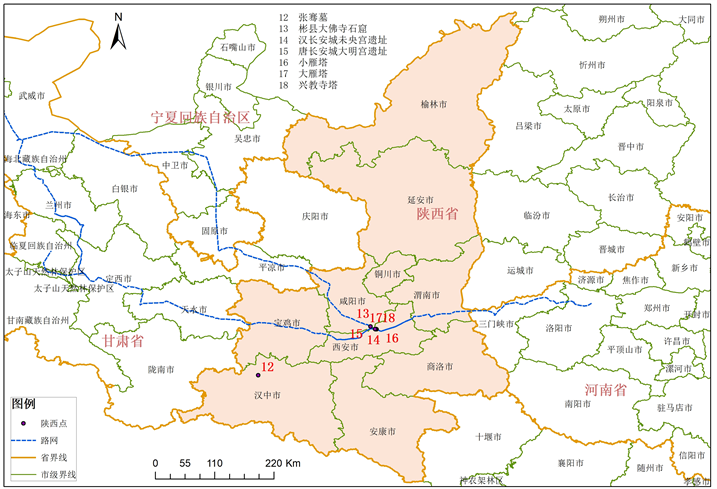

注:图中标注点分别为12–张骞墓;13–彬县大佛寺石窟;14–汉长安城未央宫遗址;15–唐长安城大明宫遗址;16–小雁塔;17–大雁塔;18–兴教寺塔。底图资料来源:2019年中国地图–审图号GS(2019)1822号为基础制作的矢量地图,图改自 [2] 。

注:图中标注点分别为12–张骞墓;13–彬县大佛寺石窟;14–汉长安城未央宫遗址;15–唐长安城大明宫遗址;16–小雁塔;17–大雁塔;18–兴教寺塔。底图资料来源:2019年中国地图–审图号GS(2019)1822号为基础制作的矢量地图,图改自 [2] 。

Figure 2. Geographical scope of the Shaanxi section of the Silk Road

图2. 丝绸之路陕西段地理范围

截至目前,陕西省内一共有7处遗址点被纳入“丝绸之路:长安–天山廊道的路网”世界文化遗产清单中(图2),即汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址、大雁塔、兴教寺塔、小雁塔、彬县大佛寺石窟、张骞墓,他们有的始于西汉,存在的历史之悠久,见证了丝绸之路自开辟到兴盛,由繁华至衰落的一系列发展过程,承载了丝绸之路陕西段的历史文化价值(表1)。作为整段丝绸之路的东方起点,丝绸之路陕西段不仅是东方政权控制丝绸之路发展的政治中心所在地、东段商贸的集散中心,还是多民族文化交流融合、传播的地区,是佛教、伊斯兰教、基督教等宗教自西域向东亚传播的重要地区 [3] ,不仅如此,东西方地区还通过丝绸之路传播艺术(音乐、舞蹈等),如胡琴、胡旋舞。丝绸之路陕西段见证了这段路线的历史变化过程,因此,其留存的文化遗产也具有深刻的历史内涵,它的管理、保护和发展研究对于丝绸之路路网历史价值的传承和人文、旅游价值的延续和发展有着重要的意义,同时,也可以从中挖掘出更多的中华历史发展脉络,传承东方文明,更有利于我们“讲好中国故事”。

Table 1. Characteristics of the seven site locations in the Shanxi section of the Silk Road

表1. 丝绸之路陕西段中7个遗址点的特征

注:表中资料源于国家文物局http://www.ncha.gov.cn/整理。

3. 丝绸之路:长安–天山廊道路网的管理和保护

3.1. 管理和保护现状

对于文化遗产的保护和管理评估,世界遗产组织的评估方面主要包括:与遗产保护管理相关法律法规和规章制度、保护范围和缓冲区、管理体制、监督和监测体系。在中国,对文化遗产的保护要从国情出发,遵循保护、科学规划、合理开发、永续利用的原则 [4] ,《中国文物古迹保护准则》中也有明确提到文化遗产的保护和管理评估的几个方面:财务保证、对灾难的预测和防护能力、管理机构和相关人员的责任和研究保护能力、监测系统、保养设备和公共服务设施的状况、遗产展示陈列的条件、利用功能的合理性以及能否控制社会干扰因素。

丝绸之路不仅仅是属于中国的最典型的文化线路遗产,还是世界遗产中不可缺少的重要部分,因此,对于丝绸之路的管理和保护研究应当综合国内和国外的评估方向,从监督和检测体系、资金保证、管理机构、法律法规、自然和环境影响因素等方面进行评估。本文着重从法律法规、管理机构和自然环境因素进行总结。

3.1.1. 法律法规

在国际上,1972年通过的《保护世界文化和自然遗产公约》是世界遗产保护国际大法,而中国于1985年加入,成为缔约国之一,其中便规定了文化和自然遗产都应受本国和国际的保护,由此,《保护世界文化和自然遗产公约》也成为我国对文化和自然遗产管理和保护的重要准则。除此之外,还有联合国教科文组织发布的纲领性文件、相关建议、宪章、宣言等,也对文化和自然遗产的保护和管理有着重要的规范功能,在文化、历史遗产方面上,有如《雅典宪章》《关于保护景观和遗址的风貌与特性的建议》《威尼斯宪章》《内毕罗建议》《国际古迹遗址理事会章程》《佛罗伦萨宪章》《华盛顿宪章》《奈良真实性文件》《关于乡土建筑遗产的宪章》《西安宣言》《文化线路宪章》等具有专业性指导意义的重要文献,为遗产保护提供了重要依据。

在中国,1930年时形成了最早的文化遗产保护法,1982年颁布实施《中华人民共和国文物保护法》,并且在2002年对其进行了修订 [5] 。我国文化遗产的基本大法即《中华人民共和国文物保护法》。不仅如此,在《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国土地管理法》《中国人民共和国环境保护法》《城市规划法》等专项法律中也有与文化遗产保护的相关内容,而中国的一些行政法规如《世界文化遗产管理办法》《风景名胜区管理条例》《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》等等,也体现了一部分文化遗产保护内容。但目前我国对文化遗产的保护法制仍不健全,对遗产的保护和管理存在“重申报、轻管理,重开发、轻保护”的倾向,遗产景区和周边也存在过度开发的现象 [6] 。

中国陕西省在《中华人民共和国文物保护法》的规定和约束下,结合本省文化遗产保护现状,针对目前遇到的文化遗产保护问题,制定了《陕西省文物保护管理条例(修订)》。对于丝绸之路陕西段中的个别遗址点,西安市加强了对西安市汉长安城和唐大明宫遗址的保护管理,相关管理条例有《西安市周丰镐、秦阿房宫、汉长安城和唐大明宫遗址保护管理条例》等。由此可见,中国对于单体文化遗产的保护,已初步形成自上而下的法律保障体系。但对于丝绸之路文化遗产而言,除了作为丝绸之路线路遗产一部分的长城拥有其专门的《长城管理条例》外,还没有完善的法律法规对丝绸之路的整体遗产保护和管理进行规范 [7] 。而陕西省在丝绸之路陕西段的遗产点保护和管理现状上各有不同,缺乏更完整、更有针对性、更结合本省自然地理、人文特点的规范文化遗产保护和管理的法律法规和标准。

3.1.2. 管理机构

丝绸之路陕西段的7处遗产点虽然都在陕西省的范围内,但是却有个别分散在不同的城市,如彬县大佛寺石窟在陕西省咸阳市,张骞墓在陕西省汉中市,其余在陕西省西安市。而在《中华人民共和国文物保护法》中,有以下规定:“国务院行政部门主管全国文物保护工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的文物保护工作。县级以上地方政府承担文物保护工作的部门对本行政区域内的文物保护实施监督管理。”,意即依据规定,丝绸之路陕西段的遗产点由不同的城市分管,没有统一的、整体的管理机构,如汉长安城遗址、小雁塔由西安市文物局主管;大雁塔、兴教寺塔由西安市宗教局主管;大明宫遗址由曲江新区管委会主管;彬县大佛寺由陕西省文物局主管;张骞墓由张骞墓纪念馆主管。各部门管理重点、侧重点以及政策和策略各有不同,如西安市宗教局关注宗教传播和相关活动的开展,而曲江新区管委会侧重于地区经济的发展等。由此可见,各遗产点的管理机构缺乏统一的管理标准和维护标准,没有统一的重点,对文化遗产保护和管理的重视度也不统一,并且也没有一个整体的机构对丝绸之路陕西段的整体开展和实施研究、保护和宣传工作,线路整体的价值保护也因此难以完善。

3.1.3. 自然和社会环境因素

在自然因素方面,这7处遗产地的分布位置各有不同,如汉长安遗址地处城郊,大明宫遗址、大雁塔、小雁塔地处城市,兴教寺塔、彬县大佛寺、张骞墓的地理位置则属于农村地区。对于风蚀、雨蚀这两个影响古遗址安全的主要因素 [8] ,汉长安城遗址、大明宫遗址、大雁塔、小雁塔这些处在城市或城郊地区的遗产地由于四周的建筑物起到的保护作用,其被风蚀的速度远小于在遗产地在农村地区中被风蚀的速度,再加上管理部门适当的修建和维护工作,被风雨侵蚀的程度很微小。而处在农村地区的遗产地也对此有着基本完整的保护措施,如在遗产表面覆土或加盖防护大棚等,因此,丝绸之路陕西段的遗产点在对自然环境的影响已有了有效控制。

在社会环境方面,根据陕西省文物局的一些遗址保护总体规划,现有不少现代聚落都直接叠压在遗址本体上,直接导致了遗址区域内居民对遗产破坏现象频发。还有一些生产设施如灌溉水渠甚至因考古和勘探的计划不当而直接穿过遗址点,如穿过汉长安城未央宫遗址的沟渠 [7] ,对遗产的保护和可持续发展造成了严重影响。同时,遗产地周边的商业化程度随着社会的发展程度也逐渐加深,如大雁塔周边(缓冲区范围内)建成了全面展现盛唐文化的“三唐工程”,由此形成的大雁塔风景区内新建了大量的旅游、休闲、购物、餐饮设施,让原先的遗址地变成了商业闹市和“网红打卡点”。浓厚的商业化让大雁塔原有的历史环境和价值被强烈破坏,丧失了其原有了历史风韵。

3.2. 管理和保护发展与建议

丝绸之路对中国和世界都有着重要的意义。管理和保护好丝绸之路文化线路遗产,承担起缔约国的担当是中国义不容辞的责任。结合上文所提到的丝绸之路陕西段的管理和保护现状,本文提出以下几点建议。

(1) 完善法律法规,例如国务院颁布的《长城保护条例》等对特定的遗产整体实现特定的管理条例,对于丝绸之路,中国可制定针对丝绸之路整体文化线路遗产的保护规划和专项保护法规,并且有针对性的研究适配各省各地区历史、自然环境条件的相关法律法规,避免出现与其他涉及文化遗产保护的单项法规也有不相衔接、不相协调甚至互相抵触的情况 [9] 。

(2) 对线路上的遗产地整体设立专职的管理机构,建立统一的管理和日常维护标准。除了加强不同部门对文化遗产的保护管理的工作重视以外,由于丝绸之路陕西段的几处遗产都由不同性质的机构管理,政府还要避免出现有单一遗产被多个部门分管的责权不明的情况。并且为了更好地利用发挥丝绸之路的价值,还需要成立专门的研究机构,收集和管理相关的历史、考古资料,研究丝绸之路文化线路遗产的整体价值。

(3) 统筹规划城市化建设和文化遗产管理保护。改良目前遗产保护普遍流行的“城中村”模式 [10] ,有选择性地将压置在遗产地本体或重点保护区域上的聚落外迁,而对遗产本体没有影响的居民或村落则可视情况考虑搬迁,并且政府可通过适当的补偿和改善遗产地内部环境来改善居民生活条件与环境,这样既节省了政府在遗产保护上的资金消耗,还可以避免将居民全部外迁,文化遗产的历史发展文脉的延续机会被断绝的情况,此外还可提高他们对丝路文化遗产价值的认同感,充分利用遗产地内居民对文化遗产的保护力量。此外,还应在考虑城市经济和遗产保护共同发展的前提下,适当改善城区的建设规划,避免遗产地周边被紧密的“摩天大楼”影响历史景观,破坏其历史环境,浪费其遗产价值的情况。

4. 丝绸之路:长安–天山廊道路网的旅游经济发展

4.1. 旅游现状分析

根据陕西省文化和旅游厅中提供的最新数据,2019年,陕西全省接待境内外游客70714.50万人次,同比增长12.20%,旅游总收入7211.59亿元,同比增长20.30%。其中,接待入境游客465.72万人次,同比增长6.54%,国际旅游收入33.68亿美元,同比增长7.72%;接待国内旅游人数70248.78万人次,同比增长12.24%;国内旅游收入6978.87亿元,同比增长20.56%。在两年的新冠疫情影响后,2023年陕西省正抢占先机,加强旅游宣传推广,加快我省旅游业全面恢复,加快打造万亿级文化旅游产业集群。尤其是经历了两年的新冠疫情之后,在2023年的“五一”假期,陕西各地不断推出文旅新项目,各大景区迎来人流高峰,旅游市场加速回暖,文化活动全面火爆,大唐不夜城、大雁塔、西安城墙等景区、街区进入各大OTA平台发布的全国热门景点榜单、古都西安成为国内最具旅游热度的城市之一。

4.2. 网络关注度现状

随着现代信息化的不断发展和网络普及率提升,互联网已经成为旅游信息发布、获取和分享的重要平台。用户在客源地对旅游目的地进行关键词等相关信息的搜索,在一定程度上反映了该目的地的旅游关注度 [11] 。

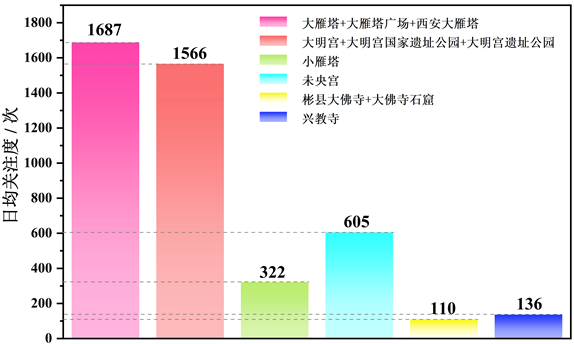

百度指数是以百度网页搜索和百度新闻搜索为基础的免费海量数据分析服务,是一种衡量海量网民网络行为的参照依据,近年来被广泛应用于旅游、人文地理、市场营销等多门学科,用以反映不同关键词在过去一段时间里的“用户关注度”和“媒体关注度” [12] 。本文以丝绸之路陕西段的7个遗产地为研究对象,以“旅游景点”“陕西 + 旅游景点”或以旅游景点名称的品牌词为关键词,搜索的搜索指数日均值,以此分析全国范围内网民们对丝绸之路陕西段中的各个遗产地旅游相关资讯的用户关注度,数据分析见图3。

注:数据来源于百度指数https://index.baidu.com/。

注:数据来源于百度指数https://index.baidu.com/。

Figure 3. Average daily attention of seven heritage sites on the Shaanxi section of the Silk Road

图3. 丝绸之路陕西段7个遗产点的日均关注度

此外,作为旅游景点品牌词,在2022年1月1日到2023年1月1日的这段时间,“张骞墓”的品牌指数日均值为7323,“小雁塔”的品牌指数日均值为3428,“大明宫”的品牌指数日均值为12,060 (“大明宫国家遗址公园”为12,137),“大佛寺石窟”的品牌指数日均值为62,“兴教寺”的品牌指数日均值为607。

由此可见,在全国范围内,网民普遍对唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、大雁塔、小雁塔这四个旅游景点的搜索频率较高,关注度明显高于其他的遗址点。而这些关注度较高的遗址点位置都位于陕西西安市,兴教寺塔、张骞墓的关注度最低,而位置也分散在陕西咸阳和陕西汉中。

4.3. 旅游发展分析与建议

有学者认为遗产旅游是指将遗产资源作为吸引游客的吸引物,吸引人们到遗产所在地区去欣赏遗产资源,体验遗产文化氛围,从而获取一种特定的旅游体验 [10] 。文化旅游是遗产旅游的一部分,而多数学者认为应该把对遗产旅游现实发展进行深入研究放在首位 [13] 。

综上所述,本文对丝绸之路的遗产旅游发展提出以下几点建议。

(1) 由于地理位置分散,各遗址点的旅游搜索和关注热度差别甚大。分布在陕西省省会西安市的遗址点热点很大,而分布在汉中和咸阳的遗址点由于区位优势不如西安,并且在交通上也缺乏便利性,如西安到位于汉中的张骞墓没有直达的交通方式,导致这些遗址点热度大大减小。因此,政府和相关管理部门需要对这些没有较好区位优势的遗址点加强宣传工作,开发更便利的交通路线,提高他们的易达性,还有加强周边设施建设,增加周边配套设施,如酒店、餐饮等。

(2) 目前,除个别与丝绸之路密切相关的遗产点如张骞墓外,其余遗产点对本身在丝绸之路中发挥的价值与重要性认识不足 [14] ,开发设计的旅游产品、相关文创、遗址点讲解词等也和“丝绸之路”的主题关联甚小,各遗址点的对遗产的解说仍以解说牌为主,语言风格也比较晦涩,缺乏时代气息,导致丝绸之路相关旅游文化没有发挥出其深厚的历史价值。文旅宣传部门应该在设计周边产品或设计讲解词的时候,充分展示丝路文化相关内容,充分挖掘相关的历史文化,充分诠释各遗址点在丝绸之路上的意义。除此之外,还可以关注其中蕴含的教育资源,针对游客或研学旅行的学子,充分开发其教育功能,丰富各学科教育资源 [15] 。

(3) 目前对丝绸之路陕西段文化线路遗产的利用缺乏整体性的规划和设计。在旅游方面,单个遗产点之间联系甚少,对遗产点的宣传和解说也仅限于展现遗产本身的价值,文化线路网络系统的利用仍未建立。相关部门应该关注到各遗址点因自身的历史价值和文化内涵之间建立起来的联系,突出丝绸之路的专题性,区域性,综合发展丝绸之路陕西段遗产旅游。

5. 结论

丝绸之路作为世界上规模最大的线性文化遗产,作为展现人类历史活动和东西方经济文化交流的载体,留存了丰富的文化遗产,而这些丰富的文化遗产又成为遗产旅游的重要载体。而丝绸之路陕西段作为其中的重要路线,它的发展和保护对于整段丝绸之路路网来说具有深远的保护意义。

本文通过具体分析目前丝绸之路陕西段的管理和保护综合分析了丝绸之路陕西段目前在保护和发展仍存在的问题:法律方面,缺乏完善的法律法规对丝绸之路的整体遗产保护和管理;管理机构方面,各遗产点的管理机构缺乏统一的管理标准和维护标准,维护的重点和关注程度不一;社会因素方面,城市发展和遗产保护有缺乏统筹规划的现象,还有过度的商业开发现象破坏了遗产的文化价值等,并就管理和保护方面,提出了相关建议:制定针对丝绸之路整体文化线路遗产的保护规划和专项保护法规;对线路上的遗产地整体设立专职的管理机构,建立统一的管理和日常维护标准;有选择性外迁保护区域和遗产中的居民聚落、改善遗产周边城区建设规划等,并且本文还通过百度指数等数据分析了丝绸之路陕西段的7个遗产点的网络关注度,根据目前的旅游现状,本文就丝绸之路的遗产旅游的可持续发展对丝绸之路陕西段的旅游提出了:对没有较好区位优势的遗址点加强宣传工作,加强周边设施建设;加强各遗产点之间的联系,深度挖掘其历史和旅游价值,开发教育资源;注重丝绸之路的整体性,宣传工作要突出其专题性等建议,希望丝绸之路陕西段能更好地发挥其历史文化价值和旅游价值,更好地打造“丝绸之路”旅游品牌。

致谢

承蒙中国地质大学(北京)孙克勤教授和李江涛老师对本文的指导,特此表示感谢!