1. 引言

记忆在心理学研究领域中一直是中心话题,对于人们的学习、工作、生活都有非常重要的影响。从1885年艾宾浩斯的遗忘曲线开始,人们便开始用科学的方法研究人的高级心理活动,记忆便是其中重要的一部分。在记忆研究早期,人们大多研究的都是真实记忆,例如记忆的不同阶段,记忆的广度,以及如何提高正确记忆的能力。直到巴特利特1932年在其著作《记忆:记一个实验的与社会的心理研究》中指出,采取无意义音节作为实验的材料,可以有效避免先前知识经验对记忆的影响。因而巴特利特改而采用系列再现法、描述法等方法,并且采用图画和故事等与日常生活相关的材料来详细研究记忆。最终发现人类的记忆是一个重新组织的过程,而非对过去经验的确切复制。巴特利特这一系列的首次研究尝试对研究错误记忆意义重大,但在当时并没有得到应有的重视,直到20世纪70年代,因为美国的一些社会问题,错误记忆的研究在为解决这些社会问题的过程中做出了巨大贡献,从而成为了人类研究错误记忆的重大转折点。

错误记忆与词表中词语的语义关联强度有着密切的关系。研究发现,当测试时使用的词语或段落与之前学习过的材料含义相近时,人们可能会误以为这个测试材料在之前出现过,最早的经典研究范式就是DRM范式,是由Roediger和McDermott (Roediger & McDermott, 1995

对此前人对从未出现的关键诱饵是如何让被试误以为出现过产生疑问,于是在进行大量的实验后,发展出激活和监测的双重加工模型。其中激活的理论模型认为错误记忆产生的主要原因是对真实情况下未出现的信息有不同程度或性质的激活,代表理论有内隐激活反应假说、模糊痕迹理论。内隐激活反应假说由Underwood (Underwood, 1965)提出,该理论认为具有强大的语义联系强度的学习词表使得被试在编码加工的过程中激活了联系强度最高的关键诱饵,从而引发了错误记忆。该假说能有效的解释DRM范式下因语义联系所导致的错误记忆效应的产生,但是该理论过于简单,且没有对激活过程的特点做出明确的描述。而Collins等(Collins et al., 1975)提出的内隐激活反应加工的激活扩散理论认为在人类的记忆中有一个强大的语义关联网络,该语义网络之间拥有很多节点,各节点之间相互连接,当语义网络中某一个节点被激活,会带动相邻的节点,从而连接成一个具大的语义激活扩散网络。在DRM范式中学习词与关键诱饵都处在同一个语义关联网络中,未学习过的词因为与学习过的项目有强大的语义关联而被激活,此过程中关联性决定距离长短,而长短不同导致激活程度也不同,一般来说高语义激活的关键诱饵有较高的错误再认率。来源监测理论认为错误记忆主要产生于归因过程的失误或者提取阶段的抉择性误判,当被试知觉到内外部信息有高度相似性,就会导致信息混淆,从而产生错误记忆。同时,反应偏向也会影响来源监测,不同的判断标准对再认率有不同影响。该理论说明了错误记忆产生中的归因和决策过程,以及在决策过程中说明如何因加工的不同记忆特性而产生影响。而综合两者的激活和监测的双重加工模型认为激活过程和监测过程在错误记忆的编码和提取两个过程中起着同等重要的作用,激活和监测加工在编码和提取阶段都会出现,而不是恰好分别对应的关系,两者交互作用、相互制约。编码阶段需要学习项目和关键诱饵具有高度语义联系强度,而在提取阶段,监测会抑制错误记忆的发生,但是因为知觉相似度对监测过程有影响,如果学习项目和关键诱饵具有高度的语义关联度,被试会因为产生了来源混淆从而造成监测失败。激活监测理论是双重加工理论,可以为其他理论无法解释的现象提供合理的解答,要显得更加周详,优势相较之下更为明显,因此该理论被研究者广泛使用。

根据周楚,杨治良(周楚,杨治良,2004),以及郭秀艳等(郭秀艳等,2004)等心理学家的实验研究的结果,发现如果关键诱饵和词表中的项目有较高语义联系强度,就可能引发更多的错误记忆。王霞(王霞2006)研究了联系可觉察度和语义联系对错误记忆的影响。李驰,王莉(李驰,王莉,2014)采用DRM范式研究远动主题和日常生活两类实验词汇与语义关联性对运动员错误记忆的影响。安延佩(安延佩,2015)通过协作记忆,研究学习内容的语义联系强度对错误回忆的影响。综合上述研究可得知人们的记忆可以在没有任何外界信息干扰的情况下因内在联想过程而自发地发生改变(吴文春等,2021)。而测验情境对错误记忆的影响研究,看法主要源于关键诱饵的语义激活扩散,可以同样出现在测试阶段,假设在测验阶段关键诱饵被激活,那么错误记忆可能受到不同的测验情境的影响。周楚,杨治良(周楚,杨治良,2004)的研究中发现当词表的关键诱饵在多个连续出现的之前学习过的项目之后紧跟出现时,错误再认率会明显比所有项目都随机呈现的错误再认率高,这表明测验情境对错误记忆有影响。万璐璐、郭秀艳(万璐璐,郭秀艳,2007)的研究通过两个实验揭示了情境对于错误记忆的影响。以上研究表明语义联系强度和测验情境分别对错误记忆都有一定的影响。

综上所述,该研究拟进一步验证语义联系强度和测验情境是否会对错误记忆产生影响,揭示错误记忆的特点和可能的影响因素,从而进一步接近记忆过程的本质。根据实验获得的结果,可以了解错误记忆的影响因素,为如何减少错误记忆的发生提供依据,从而在现实生活和学习中学会利用错误记忆或者避免由错误记忆带来的不利影响,提高正确记忆的能力,并进一步丰富错误记忆的理论。

2. 方法

2.1. 被试

随机选取30名大学生被试参加实验,年龄为21~25岁,视力正常,均为自愿参加本次实验,实验结束后给予一定的报酬。

2.2. 实验仪器与材料

实验仪器:计算机、E-prime 2.0软件

实验材料:本实验材料包括22个词表,根据实验需要选自王霞(王霞,2006)和周楚(周楚,2005)的附录,在其预备实验中,给被试呈现词表,通过联想强度(被试学习词表后想到关键诱饵的概率)来控制词表的语义联系强度,将材料中的词表分为强关联词表和弱关联词表,两者在联想强度方面存在显著差异。22个词表分为两部分,第一部分12个词表为学习材料,每个词表15个词语和一个关键诱饵,根据词表中词语与关键诱饵的语义联系程度将12个词表分为6个强关联词表和6个弱关联词表,共180个学习项目;第二部分10个词表为无关词表。再认的12个词表由学习词表和无关词表组成,从每个学习词表中选取第3、8、13个词语,再从无关词表中随机选取3个词语作为干扰刺激,再加上词表的关键诱饵构成的,每个再认词表有7个词语,共84个再认项目。所有词语为黑体32号且居于电脑显示器中间显示,屏幕背景颜色为白色。

2.3. 实验设计

实验是2 × 2的混合实验设计,自变量一是语义联系强度,即学习的词表项目与关键诱饵之间的关联性强度,分为强关联和弱关联,为被试内变量;自变量二是测验情境,即再认测试阶段,关键诱饵紧跟在学过的项目后或是关键诱饵紧跟在未出现过的项目后呈现,为被试间变量。因变量为关键诱饵的错误再认率,词表中各种类型的词语项目的正确再认率。

2.4. 实验程序

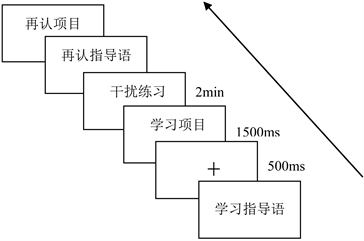

整个实验在计算机上进行,利用E-prime软件依次呈现实验材料,具体实验程序如下:

1) 学习阶段,首先在计算机屏幕中间呈现指导语:“欢迎参加本次实验,接下来会给您呈现一系列词汇,一共12个词表,每个词表15个词语,请在无外界干扰的安静环境下认真识记每一个词语,若准备好请按空格键开始本次实验”。接下来便在电脑屏幕上依次呈现每个词表的每个词语,每个词语呈现1.5秒。

2) 干扰阶段,词表呈现完毕后会进行2分钟的干扰练习,依次呈现60个两位数或三位数,让被试判断该数字能否被3整除,若能则按“P”键,否则按“Q”键,进行按键反应。

3) 再认阶段,干扰阶段结束后会在计算机屏幕上出现再认指导语:“接下来将出现一系列词语,请按键进行反应,若该词语在之前学习过请按‘P’键,没有学习过请按‘Q’键,如果不确定的话,也可以进行猜测,按空格键开始本次实验”。再认测试有84个项目,包括学过的36个项目,36个未呈现过的新项目,以及12个学习词表的关键诱饵。该阶段的再认项目有两种呈现顺序。(具体实验流程见下图1)

Figure 1. Formal experimental flowchart

图1. 正式实验流程图

3. 研究结果

实验参与者总共30人,获得有效数据30份,使用SPSS21.0对获取的实验数据进行描述统计、方差分析。下面的表1展示了在不同测验情境(情境一为关键诱饵紧跟在学过的有关词后面呈现;情境二为关键诱饵紧跟在无关词后面呈现)下不同关联程度的词表中不同项目的正确再认率的平均值和标准差。由表中可以看出,关键诱饵与有关词和无关系的再认正确率均相差大,都低于有关词和无关词,与弱关联词表比较,强关联词表的再认正确率相差更大。

Table 1. The results of the recognition accuracy rate of the three items in different situations (M ± SD, n = 30)

表1. 不同情况下三种项目的再认正确率结果(M ± SD, n = 30)

表2为关键诱饵在不同情况下的错误再认率的平均值和标准差,可看出相较于情境二,情境一下的平均再认错误率都高于情境二,说明关键诱紧跟在有关词后面更能够引发错误记忆,而在语义联系强度方面,强关联词表的再认错误率均高于弱关联词表,说明测验情境和语义来联系强度对错误记忆均有一定的影响。

Table 2. Error recognition rate of key baits (M ± SD, n = 30)

表2. 关键诱饵的再认错误率在不同情况下的结果(M ± SD, n = 30)

接着以关键诱饵的错误再认率为因变量进行2 (测验情境:关键诱饵紧跟在有关词后面、关键诱饵紧跟在无关系后面) × 2 (关联强度:强关联、弱关联)的重复测量方差分析,结果如表3所示。

Table 3. The result of repeated measurement ANOVA

表3. 重复测量方差分析结果

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

由表3可知,测验情境的主效应显著(F(1,28) = 8.879, p < 0.01),再认测试阶段关键诱饵紧跟在有关词后呈现更能够引发对关键诱饵的错误再认,词表语义联系强度的主效应显著(F(1,28) = 11.377, p < 0.01),强关联词表引发错误记忆的效果显著优于弱关联词表引发错误记忆的效果。测验情境和语义联系强度的交互作用显著(犯错概率较高,p < 0.1),不论词表语义联系的强弱,关键诱饵紧跟在有关词后面的错误再认率都高于紧跟在无关词后面;不论测验情境如何,强关联词表的关键诱饵错误再认率都比弱关联词表高。由图2两自变量的交互效应图也可看出两者存在交互效应。

Figure 2. Correlation strength and test context interaction effect

图2. 关联强度和测验情境交互效应图

进行简单效应分析,发现语义关联强度在情境一下简单效应不显著(F(1,28) = 1.24, p > 0.05),语义关联强度在情境二下简单效应非常显著(F(1,28) = 13.36, p = 0.001),测验情境在语义关联强的时候简单效应不显著(F(1,28) = 1.34, p > 0.05),测验情境在语义关联强度弱的时候简单效应显著(F(1,28) = 11.70, p < 0.01)。

4. 讨论

自从在1932年巴特利特使用图画和故事等与日常生活相关的材料研究记忆,从而开创了错误记忆实验研究先河。自此出现了多种理论解释错误记忆的产生机制,包括激活理论、监测理论和激活监测双重加工理论。而自DRM范式形成后,便开始了基于该范式的一系列影响因素的实验研究,心理学家们研究的影响因素种类较多,大致根据实验流程分成了三类,而本论文则着重研究词表的语义关联强度和测验情境对错误记忆的影响。

实验探究词表中的项目与关键诱饵的关联度和再认阶段中关键诱饵所在的位置两个因素对错误记忆的影响,以及两者的交互作用。发现两者对错误记忆有显著影响,在再认测试阶段,关联强度和测验情境都有显著的主效应,强关联词表中关键诱饵的错误再认率显著高于弱关联词表;相关词语在关键诱饵前的测验情境下错误再认率高于无关词在关键诱饵前的测验情境。

郭秀艳等(郭秀艳等,2004),周楚,杨治良(周楚,杨治良,2004)和水仁德,王霞(水仁德,王霞,2006)都对语义联系强度进行了研究,结果表明如果关键诱饵与词表项目有较高语义联系强度,则可能导致错误记忆发生的概率上升。而本研究再认测验的实验结果表明学习过的有关词的正确再认率、关键诱饵的错误再认率以及未学过的无关词的错误再认率均会受到关联强度的影响,是因为在本实验中关键诱饵与有关词之间存在一定的关联,而无关词与关键诱饵没有语义关联,因此被试在再认测试中容易错误再认出关键诱饵,从而引发了错误记忆效应。而关键诱饵错误再认率的重复测量方差分析的研究结果也表明强关联词表更容易引发对关键诱饵的错误再认,两者差异显著。

周楚,杨治良(周楚,杨治良,2004),万璐璐,郭秀艳(万璐璐,郭秀艳,2007)和宋耀武,房美妍、仝宇光(宋耀武等,2016)等人的系列研究发现测验情境对于错误记忆有一定影响,同时对该因素的研究源于认为在关键诱饵前呈现的有关词会产生对关键诱饵的扩散语义激活,这一系列研究也为激活理论模型提供了证据。而本研究的实验结果表明有关词在关键诱饵前呈现比无关词在关键诱饵前呈现更能够引发错误记忆,这一结果也与前人的研究结论相同。

本研究综合两种影响因素进行混合实验设计,分析数据研究结果表明两个因素的交互作用不太显著,这可能是实验实施过程中外部环境的控制没有达到理想状态,且学习阶段的系列位置效应等对研究结果产生了一定的影响。在语义关联强度不变的情况下,测验情境的不同会导致关键诱饵的再认错误率发生显著变化,而在测验情境不变的情况下,语义联系强度的不同也会使关键诱饵的再认错误率发生显著变化。

5. 结论

本研究运用DRM范式采用词表作为实验材料,探究了词表的语义关联强度和测验情境对错误记忆的影响。结合整体实验过程和数据的统计分析结果,得出以下结论:

1) 语义关联强度对错误记忆有显著影响,强关联词表更能引发关键诱饵的错误记忆。

2) 测验情境的不同对错误记忆也有影响,关键诱饵紧跟在有关词后面更能够引发对其的错误再认。

3) 词表的语义关联强度和再认测验情境对错误记忆的影响不是独立的,即存在一定的交互作用:测验情境为关键诱饵紧跟在无关词后面的时候,词表语义关联强引发错误记忆的效果更好,且差异显著,而当关键诱饵紧跟在无关词后面的时候,两者差异并不显著;当语义关联强度弱的时候,关键诱饵紧跟在有关词后面更能引发错误记忆,且差异显著,当语义关联强度强的时候,两者差异并不显著。