1. 引言

法国社会学者塞奇·莫斯科维奇在其著作《群氓的时代》一书中提到:“我们将要进入一个全球化的群氓” [1] 。网络媒体的兴起模糊了现实世界与虚拟世界的界限,同时由于网络为大众提供了自由发表意见的平台,但却缺少对于这些网络言论的监管,使得“群氓现象”的泛滥,并且造成了这种符号暴力转变为行为暴力。《全网公敌》讨论的话题是“网络暴力赋权”,在故事设定的年代,人们用人工蜜蜂取代自然蜜蜂进行授粉,取代在自然界的地位,而一位“蜜蜂男”黑进人工蜜蜂的系统,将其变为杀人工具。人们在网络上使用#DeathTo的标签加上一个人名,表达对某个人的厌恶,而在截止之后,热度最高的那个人将会被蜜蜂杀害。在两三轮之后,剧情发生了反转,所有使用过这个标签的人被收集到一个系统里,最后“蜜蜂男”控制所有蜜蜂杀害了参与这个游戏的人。究其根本,正是由于媒介发达带来的便利,使得人们较之以往更容易组成“数字群体”,所出其中的人被这种群体心理诱导,表现为去理性、冲动性,在媒介的帮助下转化为真实暴力。

2. “网络群氓”的定义及其特征

2.1. 网络群氓

法国社会学家勒庞在《乌合之众》中提出:“群氓”即那些“聚集起来的表现为同质均一心理意识的人类群体,他们拒绝理性而复杂的思考,对提供给他们的各种意见、想法和信念,只简单的选择两个极端,或者全盘接受,或者一概拒绝,将其视为绝对真理或者绝对谬误” [2] 。笔者认为“群氓”就是具有相同目的,进行共同活动的人形成的群体,表现为一种非理性。“网络群氓”是在互联网出现之后形成的一个新名词,主要是指基于互联网这一媒介平台就某一事件在网络上联合更多人对其进行集体声讨、抗议的非理性网民。这里的“群氓”更多的是指凡是参与某事件的网络抗议或声讨的人 [2] 。

在《全网公敌》中,主要有专栏作家、明星、普通人、政治人物四种不同的角色置于这种“非理性”风暴中,他们表现出来的反应各不相同,作家的淡定;明星的漠不关心;普通人的紧张;以及政要妄图想通过权利改变情况。但探究其背后的共同点就是这几位人的行为不符合大多数的“道德判断”,基于媒介技术的发展,网民们拥有了一种批判与自己道德判断不符的权利,并积极行使,当这种现象不为大多数接受时,这种自发性的评判,形成“群体现象”,进入群体的个人并没有表现出他们的最好方面。事实常常与此相反。他们的良好品质趋于减少,群体的水准降到了最差成员的层面,使得每个人都可以参加集体行动并感到他们都是平等的。《全网公敌》中,在网络中使用#DeathTo标签的人要的真的是真相吗?笔者认为更多的是对理智的蔑视和对暴力的嗜好,是基于基本社会情感和个人遭遇的一种个人恶意的释放。

2.2. “网络群氓”的特征

2.2.1. 易受暗示性

暗示是指为了实现某种目的,通过手势、表情、语言、行动或某种符号,用间接含蓄的方式发出信息,使他人接受所示意的观点、意见 [3] 。网络的开放性和迅捷性使得暗示的魅力得以更加凸显,身处其中的个人就像是被无形的网裹挟,并使得处于其中的个体某些官能被毁,同时某些官能高度亢奋,造成意识人格的消失,群体无意识人格加强。在群体暗示下,将思想感情引向同一方向,并且有立刻落实指令的倾向 [3] 。

在《全网公敌》中,参与投票的人在现实生活中可能是一个品学兼优的学生;可能是慈眉善目的老人,仅凭一个政治认知就对一个手无寸铁素未相识的人下审判或者幸灾乐祸。造成这一现象的原因在于同处这一群体的个人相互影响,并表现为群体中最差成员的道德水平层面,因而能够对死亡的发生幸灾乐祸、落井下石,淡定的消费“死亡”。

2.2.2. 情感的单向极化

古斯塔夫·勒庞在《乌合之众》一书中提到:“群体在表达情感时,呈现出简单化、极端化的特点”。在情感方面通过暗示和传染机制迅速扩散,使得群体的情感被无限放大乃至极度夸张。这种单向极化导致当群体内部出现不满,瞬间就会变成义愤填膺。群体的责任感彻底消失,所以暴力倾向大大增强。对于这种免责的肯定以及因为人多而形成的强大感,使得所处其中的个体情绪与行为与进入群体前完全不同 [2] 。在群体中,这种个体的无力感和渺小感被掩盖,表现出一种嗜血倾向。

群体的极化倾向常被恶意引导。在《全网公敌》中,个人受到群体中其他个体的影响,呈现出一种去个体化的状态。在这个状态里,个体由于因为人多而形成的强大感表现出对暴力的嗜好。在专栏作家死亡后,当侦缉警察找到寄出蛋糕的一位参与投票的女人时,她解释的是“行使了她的言论自由权,是个玩笑”等等话语,如果这是在游戏会引起真实的死亡时所作出的言论,那么在这一群体中得知游戏会引起真实世界的死亡后,仍表现出“看到她死很开心”等态度,更加佐证了身处群体中的个体在表达情感时极端化的特点。由于这种对免责的肯定以及人多形成的强大感,推动着他们淡定的消费“死亡”。

监管的缺位以及施暴主体的信息遮蔽,导致网络暴力引发的现实社会中的伤害难以衡量,网民们对新闻事件进行非理性的极端化抗议,形成消极舆论和情绪流瀑,轻者可误导舆论发展,重者可引发舆论失控甚至影响社会秩序。随着新媒体技术的发展造成现实世界与虚拟世界的模糊,导致“网络群氓”现象愈演愈烈 [4] 。其中引发的网络暴力案件更是难以言尽。

3. “网络群氓”中的网络暴力

3.1. 网络暴力

网络暴力主要是指网络用户利用网络平台发布对当事人具有恶意、攻击性、侮辱性的言论,传播不实信息,揭露隐私,毁坏名誉等导致当事人合法权益受到侵害的行为 [5] 。因此,网络暴力行为中必然有网民的不当言论或行为,借助媒介平台迅速传播并放大,逐渐偏离最初公众关注的焦点。

3.2. 网络暴力的特征

3.2.1. 自主参与性

由于互联网的匿名性和参与过程的易操作性,在对于某一社会热点事件的过度关注形成网络舆情,而由此聚集起来的表现为同质均一心理意识的群体之间的这种无理性行为会导致个体广泛参与,并将个体的道德评价降低至群体最低层次成员的水平,因而“事实真相”已经不重要了,人们站在道德伦理的制高点,将事件严重化,并以这种群体意见对当事人进行道德审判 [6] 。

《全网公敌》中,“蜜蜂男”正是了解这一群体特征才会设置#DeathTo的投票,他知道由于“群氓现象”,当人们发现这种投票会导致现实世界的死亡后,由于这种因为人多而形成的强大感与“伪正义”依旧会促使他们去进行新一轮的投票,从发表争议文章的作家到有着政治权力的大臣都会成为被“审判”对象,也印证了“群氓”的“盲”现象,群体丧失理性,形成这种社交媒体的暴力。

3.2.2. 匿名性

基于互联网的匿名特性,个体在对网络热点事件进行道德判断时认为自身隐身在事件中,同时认为自身并没有实质性行动,因而道德束缚感降到最低,同时可以利用言论自由这一外衣为自己进行辩解,却没有意识到身处其中的网络暴力施暴者们的言论已然超出这一范畴。事实上,也正是由于网络匿名制使得言论自由的滥用更加严重。在网名的掩饰下,处于群体的个体更能说出带有攻击性的话。

以中国为例,在约9.4亿的中国网民中,截止到2020年,参与陌生人社交的规模达到6.48亿,约占总人数的68.94%。而在网络讨论中,由于网络匿名性和“网络群氓”现象会导致民意朝着不理智的方向发展。人们在网络上表达的观点与现实中相比更加大胆和欠考虑,表现为一种“情绪化”(如图1)。

Figure 1. Strange socialization user size and forecast chart

图1. 陌生社交用户规模及预测图

《全网公敌》中,这种匿名性释放出更多的恶。网民在互联网上说出更大胆的暴力语言,如:“烂透了,最垃圾的人,克莱拉密兹去死”等,在如给专栏作家送出带有侮辱性字样的施暴者在现实生活中却是一个幼儿园老师,这种极具讽刺的反差正是由于网络匿名性降低了施暴者的道德负罪感。

3.2.3. 网络暴力的本质

勒庞从群体心理的一般特征、群体的感情与道德观,以及群体的观念、推理与想象力三个方面说明了群体对个体的影响 [2] 。笔者认为,网络暴力的本质是“群体失控”带来的必然结果。个体能够主宰自己的情感,但是群体却往往难以去做到这一点,并且随着集群的密度增大,个体的行为方式会趋于一致,呈现出非理性状态。个体因为某一热点事件这一统一性形成“群体”,借助现代媒介去完成“道德评价”,形成网络舆情,并且道德评价趋向于群体中层次最低的个体,这种网络群体“失控”犹如一场突如其来的强烈头痛,因暗示和相互传染作用蔓延至整个群体,从而形成网络暴力。这种网络暴力是个体站在道德制高点上通过以暴制暴的方式为曾今的受害者讨回公道,但同时也是群体中的个体个人恶意的释放。

4. 网络“群氓现象”引发的真实暴力

4.1. 从网络暴力到真实暴力

学术界尚无对“网络暴力”的权威界定,多以对现象进行描述来代替对“网络暴力”精准定义,同时对于“网络暴力”之所以称为“暴力”的标准,还存在不同的观点 [7] 。笔者认为“网络暴力”是指网民对于未经证实或已经正式的社会性事件进行的一系列具有攻击性、煽动性意味的失实言论,并对事件受害人造成包括不限于精神上的损害。

探究“网络暴力”如何转变为“真实暴力”的运作机制,在于网络暴力行为是否介入现实。暴力构成的要件是对现实产生实质性的威胁。网络的发展改变了话语权结构,公众获得信息的渠道十分丰富且迅速,公众的话语权也得到了极大的提升,而群体无意识行为代替个人的有意识会导致对于社会性事件的极化以及不可预测性。因此网络暴力到现实暴力之间的界限取决于是否介入现实。

《全网公敌》中,如果说网民参与#DeathTo的投票只是停留在网络暴力时,那么诸如后来的去送含有侮辱字样的蛋糕、以及“蜜蜂男”通过获取参与投票的群体,并使用人造蜜蜂去制造骇人听闻的杀人行动时,因为介入现实的缘故已经由单一的“网络暴力”转向现实暴力了。由此产生的网络暴力行为会裹挟每一个参与其中的人,同时基于互联网的匿名机制会导致群体中的个体受到群体无意识的支配,在虚拟空间里,怎么我行我素怎么来。

4.2. 网暴 = 杀人 = 自杀

正如麦克唐纳在《后真相时代》一书中指出的,在互联网技术高速发展的今天,少有人关心事实的本来面目,大多数人只愿意躲在自己的舒适区里,选择接收符合自己三观、被自己认同的信息内容。我们可以说,网暴不是唯一的杀人凶手,但一定是事件的主谋 [8] 。

4.2.1. 技术赋权之下的乌合之众

网络技术优于传统媒体的时效性和多模态化特征,使得网民具有随意加工、编辑和传播信息的能力,将固有观念、从众心理和“伪道德”观念大肆传播,为暴力舆论的形成过程推波助澜 [9] 。

《全网公敌》中,在面对自己讨厌的人,直接网络宣判他的死亡。最终从符号暴力转变为现实暴力,然而这个暴力并没有终止。跟随侦缉警察的挖掘,赫然发现“蜜蜂男”所谋划的主体并非是他们所要道德审判的对象,反而是一直被引导着参与网暴行为的众人,而施暴者的行为最终也给自身带来了死亡。

4.2.2. 监管缺失下的舆论飞驰

互联网时代,网络舆情事件或称“新媒体事件”频发。暂且不论陷入群体的个体表现出来的“群氓现象”导致的“网暴事件”,政府监管缺位而导致的舆论飞驰更是成为“网暴”演变为流血事件的助推剂 [10] 。

其中,最近热门的“川大女生曝光地铁大叔怀疑偷拍,并在大叔自证清白后,仍在网络曝光称其“猥琐男””一事,在此事件引爆网络之后,引起极大的关注,但是舆论的走向没有朝向客观真实,反而大有让女生在网络“裸奔”的意图,正是缺少舆论监管,才会导致这种现象。而在《全网公敌》中,不论是作家的死亡还是普通人的死亡,都体现出这种监管缺位。这不得不引发我们深思:如果每个人都在不经意间成为网络暴力的实施者或受害者,我们应该如何去做?

5. 反思思维:网络群氓的突围之道

言无刀锋,却能杀人。这是我们在观看完《全网公敌》后最直观的感受。而将视线挪到更加宏观的现实世界,我们应该知道任何一起网络暴力事件都会经历网暴的酝酿、经过和发展、网暴后的处置三个阶段,其中涉及到网络平台、网民群体、相关监管部门和法律法规三个方面。

5.1. 发挥“舆论场”中专业作用

就平台而言,发挥自己在舆论场中的专业作用,提供权威真实的信息,保证内容的真实性,驳斥以流量为目标。反对“真相市场观”,现在很多平台在发布信息前不去认真调研求实,反而寄希望于市场,坚信真相会被筛选出来,这种强调速度而非准确性的逻辑不是新闻的逻辑。为此,应大力研究和发展基于新媒体平台的把关机制,将事实核查工作渗透到UGC流程的每一步,不断提高新兴媒体平台的专业性、道德性、责任感,谨防网络暴力的再次发生。

5.2. 拒绝“盲从”,追求客观真实

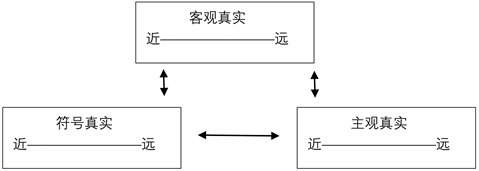

客观真实是指不容置疑的真理。与之相应的是符号真实也就是以符号来描述的真实、以个人对真相的了解与信仰的主观真实 [3] 。在了解我们如何在“舆情事件”中剥离自身的主观真实,做到客观真实,我们可以从图2来分析这一社会真实建构模式。其中“近”表示的是个人日常生活经验,可以由面对面互动而得的事项。“远”是指抽象不可接触的因素,如社会秩序、舆论道德等 [3] 。

Figure 2. Social reality mapping [3]

图2. 社会真实建构图 [3]

处于群体中的个人呈现一种无理性状态,受到集体无意识的影响,因而在面对“网络舆情事件”时,总是容易受到群体暗示和感染,无法做出独立的思考,也就远离了客观真实。公众不应堕入“共情陷阱”,提前预判结局,让情感主宰了理智。在面对“网络围观”时,也应保持“有距离的目光”,不过分窥视他人生活,不披露他人隐私 [9] 。

5.3. 勿让监管缺了位

随着互联网的发展,网络暴力事件屡见不鲜,但针对网络暴力行为的网络监管制度以及相关的界定以及法律的防线却停滞不前。健全网络舆情管理体系,各执法部门要各司其职,齐抓共管,制定详细的预警方案,对于故意挑起舆论失焦、造成严重后果的人进行打击和制裁 [11] 。

随着“互联网+”战略的推进,一味的封闭隐瞒这种“舆情事件”已然不现实,相关部门应做到联防布控、多举齐下,积极建立网民素质培养计划,提高网民法律意识和安全意识;与各媒体机构建立快速的舆情沟通,做到大事化小;承担起监管责任,健全法律法规,补齐空白处,谨防监管缺位现象,这样才能营造更好的网络生态环境 [12] 。