1. 引言

萨缪尔·兰亨·克莱门(Samuel Langhorne Clemens)将自己一生与密西西比河联系起来,用笔名马克·吐温(Mark Twain)在美国现代文学史甚至世界文学史上留下了浓墨重彩的一笔——《哈克贝利·费恩历险记》。小说的主人公哈克贝利·费恩(Huckleberry Finn)为了摆脱“文明人”的约束和父亲的暴力,乘坐独木舟,沿着密西西比河开启了一段又一段冒险,在探索世界的过程中认识自我,塑造自我。哈克贝利的“自我”概念贯穿小说,其发展与情节紧密联系,因此,本研究拟从自我建构理论视角出发,通过人物和情节分析,探寻哈克贝利的自我认知之路。

因其独特的文学地位以及文化价值,《哈克贝利·费恩历险记》在学术界也持续受到关注。总体上看,前期学者主要从宏观视角切入,将其作为美国文学的一部分进行文学批评,后期逐渐转向微观视角;此外,近年研究热点均为情节、场景和人物,同时国内尤其关注主题和艺术特色研究 [1] 。可以看出,学界对于《哈克贝利·费恩历险记》研究愈发全面立体,使小说不断焕发新活力。

在人物研究方面,学界对于主人公哈克贝利·费恩的关注最多,且多聚焦于身份(identity)研究。从身份认同与身份危机视角出发,候铁军和程亚 [2] 认为,哈克贝利通过“弑父”摆脱隐喻下的种种束缚,追寻身份认同;陈文斌 [3] 指出,哈克贝利在身份的不断变幻中历险和成长;更有学者认为,哈克贝利通过扮演其他的角色使自己“重生”,从而摆脱了身份限制 [4] 。关于身份建构,大部分学者会选取人物特质之一展开身份刻画,如“流浪汉”形象 [5] [6] 或“叛逆者”形象 [7] [8] ;而卢惠曼 [1] 从巴赫金对话理论出发,综合分析了话语建构下哈克贝利·费恩的多重身份。

由此可见,哈克贝利的身份是多变的、多重的。艾里克·艾里克逊(Erick Erikson)认为,稳定的自我认同源自对身份认同危机的积极解决 [9] 。因此,哈克贝利在成长过程中的身份认同和身份建构,实际上都是为了实现自我认同、形成稳定自我的实践。

然而,较之身份研究,哈克贝利的自我研究受关注较少;且现有研究最多提及哈克贝利在成长中形成的部分自我认知,缺乏专题研究:潘明和李赞红 [10] 从马斯洛“人格自我实现论”出发,指出哈克贝利在成长过程中完成了道德和人性的自我实现;张纯 [11] 指出,哈克贝利的心理在解决三次自我意识矛盾冲突中走向成熟。此外,研究中并没有参考理论界定“自我”概念,自我分析仅分散在其他系统的研究中。因此,本文拟借助自我建构理论,系统探究哈克贝利·费恩的自我认知过程。

2. 自我建构理论

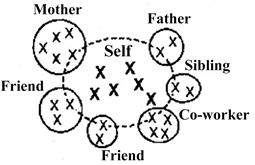

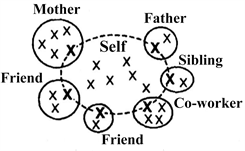

“自我”(self)的概念在1890年被心理学家威廉·詹姆斯(William James)阐释,自此出现专题研究,并被持续解读 [12] 。美国心理学者马卡斯(Hazel R. Markus) [13] 认为,人们对自我的认知概括促使自我图式(self-schemata)的形成,自我图式源自过去的经验,组织和指导个体对社会经验中自我相关信息的处理。随着自我图式研究的深入发展,马卡斯意识到文化对自我和他者的认知的影响,继而和日本学者北山忍(Shinobu Kitayama)在1991年提出了“自我建构”(self-construal)理论 [14] 。该理论指出,不同文化中的自我图式不尽相同,个体构建的自我图式既有独特性也有依存性,且建构会影响甚至决定个体的认知、情感和动机倾向;同时,研究发现,东西方文化对自我建构产生了深刻影响,由此形成了两种图式:独立型自我建构(independent self-construal) (见图1)和依存型自我建构(interdependent self-construal) (见图2) [14] 。

Figure 1. Diagram of the independent self-construal [15]

图1. 独立型自我建构图式 [15] 1

Figure 2. Diagram of the interdependent self-construal

图2. 依存型自我建构图式

如图所示,大圆代表自我,小圆代表他人,圈内的X是自我或他人各方面的表征,圆圈相交处的X表示他人和自我的联结表征或关系,其他的X则表示不会受语境和时间影响的独立表征;加粗的X指的是自我表征的核心,独立型图式和依存型图式最大的区别在于自我表征的核心不同。此外,值得强调的是,两种自我建构并非非此即彼的情况,同一种文化中可能同时存在两种建构,一个个体的自我建构也会同时存在两种图式,只是主导图式有文化倾向;同时,由于依存型自我建构对情境的依赖性,使得核心自我表征会因境而变 [14] 。

为了方便区分独立型自我建构和依存型自我建构,Markus绘制了表格进行细致对比(表1) [14] :

Table 1. Key differences between an independent and an interdependent construal of self

表1. 独立型自我建构和依存型自我建构的主要差异

可以看出,独立型自我建构实际上是以自身特性为核心定义自我,依存型则是以与他人的联结为核心定义自我。西方文化中对个性的重视使西方人倾向于独立完成自我建构;而以群体利益为重的价值观使东方人在自我建构中关注与他人的联系,倾向于进行依存型自我建构 [16] 。

自我建构理论不断发展,有学者认为,依存型自我建构是以社会为核心定义自我,而社会自我又可以细分为亲密关系中的自我以及类属群体中的自我。由此,自我建构理论发展为三重自我建构理论,即建构分为个体自我(individual self)、关系自我(relational self)和集体自我(collective self)三部分 [17] 。

综上所述,自我建构是一个动态的、持续性的综合过程,它由各种表征构成,受他人和社会语境影响。作为“流浪汉”或“叛逆者”,哈克贝利·费恩没有在社会中找寻到属于自己的集体,也没有真正试图融入哪个集体,因此很难说他找到了身份认同;但他在每个情境中来去自如,在与他人的相处中产生与他人的联结并形成自我意识,同时在语境中创造的不同角色,使他意识到了区别于他人的特性,这些表征组合内化为独特自我,实现了自我建构。

3. 哈克贝利·费恩的自我建构:以独立型自我建构为主

《哈克贝利·费恩历险记》于1884年出版,此时的美国社会矛盾日益尖锐,资本主义的局限性日益凸显,贫富差距拉大,剥削者与被剥削者的对立加剧,社会动荡混乱,马克·吐温将这些问题在小说中一一还原,从哈克贝利·费恩的眼中观察和评价。第一视角切入除了能让读者感同身受,更展现了哈克贝利的内心世界运转,凸显了他的主观能动性,使读者更好地观察到哈克贝利的自我建构。

参考独立型自我建构和依存型自我建构对照表格并观察哈克贝利的成长过程,可以看出其自我建构的独立性,且主要体现在与社会语境的联系以及与他人的联结上。

3.1. 自我建构独立于美国十九世纪社会语境

哈克贝利的自我建构不受社会语境影响,既有客观因素,也有主观原因。

首先,作为一名十四岁的少年,哈克贝利并没有像其他正常孩子一样在父母的照料下长大,而是从小被家庭、学校和社会忽视,没有受过什么教育,也没有得到什么管教。除此之外,动荡的社会环境也导致哈克贝利不得不选择独立:他居住的圣彼得堡镇正是十九世纪中期的美国下层社会的真实写照,资本主义法治形同虚设,农民苦于生计,黑人在压迫和奴役下麻木地生活,此时人们根本没有精力,也没有能力给予孩子应有的关心,更不用说去关注“野孩子”的成长。因此,哈克贝利无法与这些集体产生有效联结,自然也无法在集体中找寻到自我,只能寻求向内探索。

同时,哈克贝利在家庭关系中并没有产生归属感。母亲早逝、父亲嗜酒的经历使他无法对“家人”产生感情;他也不认为道格拉斯寡妇真的给了他一个家,反而觉得寡妇的照顾是束缚。哈克贝利无法从家庭中找到认同,但作为未成年人又无法独立生活,年龄的限制迫使他只能从自身经历中产生自我肯定。

踏上冒险之旅后,密西西比河更成为一个与世隔绝的“桃花源”,这让哈克贝利与社会的联系愈发松散;此外,虽然随着漂流之路情境不断产生变化,哈克贝利有了许多开展依存型自我建构的机会,但却没有对任何一个“岸”产生归属,只能继续进行内部建构;同时,这些情境的切换并非正常过渡,而是受“逃亡”情况左右,因此并没有为哈克贝利提供自我建构的稳定情境,而在不同情境中体现的能力,发掘的思想和感觉更能丰富他的自我认知,因而仍以独立型自我建构为指导。

由此可见,哈克贝利一直在被集体忽视或排斥,同时也没有良好的亲密关系和稳定的情境,“他人”并不能让他定义自我,如此认同危机使得他只能选择寻找内部特性肯定自我,即独立实现自我建构。

3.2. 他人用于特征比较和评价自我

在小镇游荡和密西西比河冒险的过程中,哈克贝利遇到了形形色色的人,在和他人的联结中建构了自我。有学者认为,哈克贝利在寻求上层白人、普通白人的认同失败后产生自我意识觉醒,同时与自我对话成功建构身份 [1] 。然而通过分析可以看出,在这些身份变幻中,哈克贝利没有与集体产生紧密联系,最终也没有归属任何一个集体;对它们的依靠更多出于寻求安全感,因此既不是积极寻求认同也不是单纯的反叛,而是在交往中进行自我和他者的比较并进行评价;同时,由于情景的需要,哈克贝利也会进行角色扮演,在了解客体角色的同时深化对自我的体会,在这些联结中逐渐找到了自我的特性,进而实现独立型自我建构。

3.2.1. 在关系中认识自我

道格拉斯寡妇是小说中哈克贝利产生交集的第一个人,她出于同情收养了哈克贝利,但他却觉得“可是因为那寡妇一举一动都很讲究规矩和体面,实在太闷气,在她家里过日子可真是一天到晚活受罪”( [18] p. 221)。道格拉斯寡妇的本意是给哈克贝利一个新家庭,可在他看来那些规矩和宗教仪式都是束缚,这连“家”的替代品都不算。但道格拉斯寡妇的关爱又是真实温暖的:“可是她一点也没什么坏心眼”( [18] p. 221),因此哈克贝利虽然不满,但仍忍受了一段时间的“体面生活”:“她显得那么难过,使我觉得只要我能办到,可真得乖一点了”( [18] p. 231)。道格拉斯寡妇的价值观代表了资产阶级主流思想,他们追求文明、体面的生活,感恩上帝的恩赐;而哈克贝利没有受过基督教文化教育,他的生活准则只有自身的利益,因此是非判断标准也不会受到《圣经》的影响。实际上,他对《圣经》内容的怀疑,也体现了他对人主观能动性的重视:“哼,我可看不出上她要去的地方有什么好处,所以我下定决心,不做那个打算”( [18] p. 223)。在与道格拉斯寡妇相处的过程中,哈克贝利意识到自己并不属于“文明人”的一员,对规矩的忍受只是出于善良、纯真的品质不愿见到寡妇伤心,而非产生集体认同。因此,哈克贝利对自我价值观的坚守使他最终逃离了寡妇的家,回归在镇上游荡的生活。

然而这“无所事事”的生活很快就被打破了——哈克贝利的父亲回来了。父亲是个典型的社会底层无赖,没有工作,整天嗜酒,对孩子只有打压和暴力。然而,进入青春期的哈克贝利见到父亲的第一面就发现“根本不算怎么怕”( [18] p. 238)。父亲对他受教养的数落,实际上是感受到权威被威胁产生的恐慌;关心也只不过是想把钱占为己有,向法官说的花言巧语也是破绽百出。至此,哈克贝利眼里的父亲更像一个陌生人,他既不害怕,也不心疼,只觉得他像别人一样束缚了自己,由此产生了叛逆心理:“我从前并不怎么喜欢上学,可是我觉得现在偏要去,就为的是跟爸赌气”( [18] p. 243)。此时,哈克贝利对自身的价值观有了初步认识:比起寡妇的文明生活,他更喜欢自由自在的生活方式;父亲的生活虽随心所欲,但打骂同样让人难以忍受。然而,哈克贝利虽有所成长,但仍是一名无法反抗的孩子,最终还是被关进了小木屋里。被困的日子里,哈克贝利通过与父亲和紧密相处,更加深了自我认知。父亲的种族歧视言论在哈克贝利看来只是发泄情绪的无理谩骂:“爸又在发脾气——这么着他又显出原形来了”( [18] p. 244)。虽然父亲属于社会底层群体,但仍是既得利益者,因此他的种族观遵循社会主流思想,即拥护蓄奴制的存在和发展;而哈克贝利对种族歧视言论的不认同,体现了他自身种族意识的觉醒。于是,即使如此生活模式与他的原本的节奏相差无几,哈克贝利还是选择了逃离;同时,他意识到了青少年身份带来的限制,并从社会环境获得灵感,利用混乱的法治制造假死,化解了难题。

哈克贝利在与寡妇和父亲的相处中进行了价值观对比和评价,他意识到自己没有与社会主流“文明”产生共鸣,也无法接受没有道德约束的“自由”生活。哈克贝利从关系中发掘的自我价值观尤其是初步定性的种族观,为他构建稳定的自我做了铺垫。

在密西西比河冒险的过程中,哈克贝利遇到了逃亡的黑人吉姆,这对他的自我建构产生了重要的影响,同时也是书中最有意义的联结之一。吉姆虽然是一名黑人奴隶,但他善良淳朴的性格让哈克贝利感到亲切;丰富的生活知识也让哈克贝利佩服;比起父亲,吉姆给予哈克贝利的关爱更多。因此,哈克贝利在这段亲密关系中实现了关系自我的进一步认知,意识到对平等交流的追求。然而,哈克贝利虽然反叛,但社会价值观一直在潜移默化地影响他,因此一开始知道吉姆叛逃的时候,哈克贝利内心是挣扎的;但真诚善良的天性使哈克贝利抛开社会压力和吉姆一起冒险:“我说了不给人家说,就一定算数。真的,绝不失信。人家准会为了我不作声,管我叫作赞成废奴的坏蛋,还要瞧不起我——可是那一点儿关系也没有”( [18] p. 261)。在与吉姆的相处过程中,哈克贝利逐渐看到了蓄奴制背后的鲜明个体,吉姆对他来说已经不是一个黑人奴隶,而是他的好朋友:“足足过了十五分钟,我才鼓起勇气来,打定主意去向一个黑人低头认罪;可是我到底是那么做了,后来我一辈子也没有为这件事情后悔过”( [18] p. 302)。此时,哈克贝利从内心认同了这段亲密关系,并对其进行了极高评价。然而,蓄奴制一直虎视眈眈,威胁着这段关系。作为个体,哈克贝利无法与主流种族主义对抗,因而备受煎熬:“我不管怎么样,也没法儿让我的良心安静下来。我心里为了这桩事情烦得要命,简直弄得站也不是,坐也不是;我简直不能在一个地方好好儿待着。在这时候以前,我脑子里从来没有在这上面转过念头,根本不知道我干的事情有多么严重。可是现在问题来了,并且老摆不开,越来越叫我心里像火烧似的”( [18] p. 304)。蓄奴制将“文明人”和“黑人”对立,然而哈克贝利与这两个集体中的个体都产生了联系,因此两种价值观都对他产生了影响,而他也在拉扯中逐渐意识到自己的价值偏向:“后来我想了一会儿,在心里对自己说,别忙;假定你做对了,把吉姆交了出去,那你难道会比现在觉得好受吗?不,我说,我也会难受——也会像现在一样难受……我没法儿回答这个问题”( [18] p. 308)。然而,此时哈克贝利虽然认识到了自己的“个性”,但由于未明确是非判断标准,他的自我建构仍不稳定,受社会语境影响。

因此,哈克贝利还是在社会道德压力下写了举报信,但亲密关系中对个体价值的认识和道德观的培养觉醒了他的自我种族观,使他对社会认同产生了动摇,并最终坚定地选择了反抗:“‘好吧,那么,下地狱就下地狱吧。’——接着我一下子把它扯掉了”( [18] p. 422)。在蓄奴制和友谊之间,哈克贝利没有选择调整、约束自我来维护社会和谐,而是选择维护吉姆的利益,推动了关系自我的建构,同时也认识到了自我的个性所在:“我把这桩事情整个儿丢在脑后,干脆打定主意再走邪路,这才合乎我的身份,因为我从小就学会了这一套,干好事我倒不在行”( [18] p. 422-423)。对哈克贝利来说,他人对他的负面评价无法影响他的行为,这正体现了稳定的自我结构,对自我个性的肯定将他与社会价值观划清界限。

3.2.2. 在集体联结中认识自我

除了从人际关系中完善自我建构,哈克贝利也在集体联结中实现了比较和评价。汤姆·索亚组建的强盗帮是哈克贝利第一次主动寻求集体联结的地方,在孩子们看来,海盗和强盗是自由的象征,组建帮派则是建构集体自我的有效手段。然而,由于没有形成系统的价值观,汤姆·索亚帮只是一个形式集体;同时以汤姆为代表的其他成员仍囿于文明社会的束缚,缺乏追求真正自由的勇气:“……可是孩子们都说礼拜天干这种事情是有罪的,这话就把问题解决了”( [18] p. 230)。汤姆·索亚帮并不是稳定集体,而它宣扬的“伪自由”与哈克贝利的价值观矛盾,没有共鸣自然无法对哈克贝利的自我建构产生影响。

哈克贝利的第二次联结发生在冒险途中,当时木排被轮船撞坏,导致哈克贝利与吉姆失散,被岸上的格兰纪福家收留。格兰纪福家是“文明人”中的榜样,生活富足,学识渊博,这样的家庭让哈克贝利心生羡慕,产生了联结欲望:“这家人可真是好极了,房子也呱呱叫”( [18] p. 314)。然而,在相处过程中,哈克贝利逐渐了解到贵族之间的“世仇”文化,他无法认同家族荣誉至上、视为生命如草菅的价值观;比起物质自由,他更看重生命的自由,因而最终还是选择逃离:“别的地方都显得很别扭,闷气得很,木排上就不是那样”( [18] p. 330)。

紧接着,哈克贝利与吉姆遇到了逃亡的两个骗子。两人自称“公爵”和“法国太子”,不仅利用哈克贝利和吉姆的同情心,还组织去城镇里坑蒙拐骗。哈克贝利逐渐意识到他们的骗局,并在相处过程中逐渐产生排斥心理:“这种丢脸的事,真是叫人替整个人类害臊呢”( [18] p. 373)。可以看出,这时哈克贝利形成了较为稳定的善恶观,并选择遵从本心,积极逃离。

哈克贝利通过与集体的联结,将自我价值观与集体价值观进行对比,并对集体形成自己的判断,逐渐意识到自己与众不同的个性,并坚定内化成自我建构的一部分,摆脱集体影响,朝着个人目标不断前进。

3.2.3. 通过扮演他人认识自我

在自我建构的过程中,哈克贝利还选择扮演其他角色丰富自我认知。在乘小舟历险的过程中,为了不暴露身份,哈克贝利扮演女孩回到镇上打听消息,然而他蹩脚的表演被识破了:“你装个姑娘装得很不像,可是你要哄男人家,那也许还行”( [18] p. 278)。作为性别对立面,哈克贝利对女性特性不了解,模仿自然会失败。但在这次伪装中,哈克贝利对性别特征进行了探索和确立,进而完善了自我建构的性别意识。

此外,在冒险后期,哈克贝利为了生存,在莎莉姨妈面前扮演汤姆,这本来是哈克贝利心中的理想身份,但在扮演过程中,他的自我产生了动摇,同时对理想产生了怀疑:“这时候我一方面觉得非常痛快,一方面又怪着急”( [18] p. 432)。在哈克贝利眼中,汤姆身上既有文明的特质,又有自由的风采,是一个丰富、稳定的“自我”;但哈克贝利还是对这个身份产生了恐慌,因为这并不是他的自我,只能“扮演”,不能认同。因此,即使“自我”不是最理想的状态,哈克贝利仍旧坚定地选择了个性,这也从侧面体现他的自我建构逐渐走向稳定。

对这些“对立”角色的扮演,实际上强化了哈克贝利对自身特性的认识和肯定,丰富了个体自我建构,使其愈发稳定。

3.3. 叛逆和冒险:自我建构之路

“有些人做事就是这样的。他们对一件事并不清楚,就去反对”( [18] p. 222),这句话虽然是哈克贝利对道格拉斯寡妇的评价,但实际上也是哈克贝利认知世界和自我的标准,他通过自己的探索去了解未知,再做出是非判断,实现自我建构。哈克贝利的叛逆和冒险过程,实际上是他不断和他人产生联结,又弱化部分联结的过程。人类作为群体动物,必然与社会产生联结,因此哈克贝利在与他人的联结中发掘特征共鸣,同时意识到自我独特性;此外,他在与社会集体的联结中逐渐丰富自身价值观,尤其是“独一无二”的种族观,并不断“加固”,最终构建成稳定的自我。在联结中,哈克贝利也进行了价值观的比较和评价:社会和他人崇尚的文明、规矩,在哈克贝利看来一点用处都没有,反而在条条框框下丧失了自我,催生了虚伪和利己主义;社会推崇的蓄奴制,实际上是对黑人的压迫,抹杀了背后一个个鲜活的个体,使他们无法享有人应有的待遇。

由此可见,哈克贝利的自我建构描绘出了拥有鲜明个性的人生蓝图;而如此特性也呼应了追求自由独立的美国文化:面对多集体的社会,面对各种价值观的冲击,哈克贝利既不盲目归属哪个群体,也不拒绝与他人产生联结,而是在反叛和逃离之中坚持自我,在联结中保有和丰富个性,这不仅是对自我认知的肯定,更体现了他对批判文明、追求自由的认同。

4. 结语

综上所述,在与他人的联结中,哈克贝利形成了较为完善的、稳定的、独立于语境的三重自我:在个体自我层面,哈克贝利认识到渴望自由的本性,以及对蓄奴制的排斥;在关系自我层面,哈克贝利追求平等的关系,尊重他人的独立;在集体自我层面,哈克贝利无法认同传统资本主义,但他身上的英雄光彩和摆脱社会束缚的举措,正是土生土长美国人的真实写照。

然而,虽然小说情节中也有社会现实描写,但哈克贝利身上的青少年特质弱化了这些阻碍,加上英雄主义色彩的渲染,使得他仍是“理想美国人”,本质上仍无法解决当时美国社会的问题。此外,哈克贝利的自我建构带有一定的非真实性,这不仅是小说人物的虚构本质,还因为他是马克·吐温成人思想的投射。但哈克贝利的自我寻找之路,仍启发了千万人的自我建构。

NOTES

1图1展示的图式并非Markus原图,是刘艳 [15] 根据Markus基本理论所作的优化图。原图中圆圈并没有相交,只有相切和相离;“self”大圆是实线。