1. 引言

在心理学研究中,羞怯被定义为在社交情境或受到他人评价时感受到不舒服或行为抑制 [1] 。羞怯个体在接近社会新异刺激时表现出长时间的犹豫和等待,并且很容易受到负面情绪的影响。研究表明羞怯个体的社会化程度和学术成就的高低与社会环境中对竞争、自我表露的要求有关。由于沟通、自我表露对于当前经济和社会生活来说至关重要,所以无论是在西方还是东方文化环境下,羞怯个体的劣势凸显并遭遇社会适应问题,如学校适应、网络成瘾等 [2] [3] [4] 。鉴于此,研究者们开始探究羞怯行为模式的影响因素和成因机制。然而当前研究往往以调查研究为主,缺乏因果关系推论,尤其是对认知成因探究不足。其他研究者通过实验法对羞怯进行探究。

在实验研究中,研究者通过创设动机凸显信息/情境探究羞怯成因及表现。以情绪面孔加工为例,研究者发现羞怯个体对情绪面孔表现出自动化的注意–警觉模式 [5] ,在神经生理方面显现出较大的N170和杏仁核、脑岛激活 [6] [7] 。目前通过实验研究,研究者发现羞怯个体善于察觉社交威胁刺激,这可能是导致他们产生不舒服或行为抑制的原因。然而当前研究在揭示社交威胁信息的作用机制方面仍然有限,例如现实社交情境中羞怯个体的表现可能是多种动机/情绪凸显信息交互影响的结果,然而当前研究并未揭示。

奖赏加工是近年来心理学研究的热点问题。目前研究者利用工作记忆任务 [8] 、注意转换任务 [9] 等验证了奖赏对工作记忆/注意控制的提升。此外,研究者也探究了奖赏对情绪信息加工的影响。例如魏萍等人 [10] 采用线索(奖赏预期、无奖赏预期)–目标(正性、中性、负性面孔)范式,发现奖赏信息促进了人们对负性面孔的注意偏向。Yan等人 [11] 利用学习–再认范式发现再认时,奖励改善了对情绪图片的识别能力。之所有奖赏激励与情绪加工紧密相联,很可能是由于奖赏和情绪都是具有情感/动机显著性的刺激 [10] ,在对人们认知控制进行调控时起到相似的作用。此外,共享一定的神经生理基础(如杏仁核),也可能是情绪和奖赏加工相互影响的原因 [10] [12] 。

在羞怯研究方面,Lackner等人 [13] 利用奖赏激励任务和脑电技术发现,相比于非羞怯被试,奖惩线索和反馈分别使羞怯被试诱发了更正前额叶的P2/N2波幅和前额叶的P2和FRN波幅,表现出对奖惩激励的敏感性。之所以他们对奖赏激励表现出敏感性,可能是由于奖赏激励虽不是直接的社交线索/情境,但却是重要的社会强化物 [14] ,可能反映羞怯个体在自我意识、情感体验和趋近–回避动机方面的一些特征,这有利于研究者对羞怯人格进行探究。然而,目前关于羞怯与奖赏加工的研究十分有限,且在奖励和惩罚作用的解释上依然存在矛盾 [13] [15] 。此外,目前羞怯实验研究仅限于奖赏对去情景化的认知任务的影响(如抑制控制) [4] [16] [17] ,尚缺乏对较高情感卷入信息加工的影响。

总之,本实验利用线索–靶子范式,探讨金钱奖励和惩罚对羞怯和非羞怯个体面孔情绪识别的影响,籍此揭示不同动机凸显信息对羞怯个体的作用模式。实验假设为相对于非羞怯个体,金钱奖励和惩罚促进了羞怯个体对面孔情绪的识别。

2. 方法与结果

2.1. 羞怯问卷

采用Cheek和Buss [1] 编制的羞怯量表(Revised Cheek and Buss Shyness Scale, RCBS),共13个条目(4个反向计分题)。该量表采用李克特5点计分(1 = 非常不符;5 = 非常符合),总分65分,得分越高表明羞怯程度越高。该量表被翻译成中文并在汉语文化环境中广泛应用 [2] 。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.74。

2.2. 被试

以班级为单位对116名高校大一新生团体施测羞怯量表,回收有效问卷108份,有效率93%。取羞怯问卷得分前后27%的大学生作为初选的羞怯、非羞怯大学生 [18] ,从中各随机挑选22名大学生参加后续的实验,最终有效被试44人。要求被试视力正常或矫正视力正常,无色盲或色弱,右利手,无精神病史,没有参加过类似实验并平衡男女被试比例。独立样本t检验表明,羞怯组被试羞怯得分显著大于非羞怯组被试得分(t(1, 42) = 12.96, p < 0.001, Cohen’s d = 2.28)。

2.3. 实验材料

参照以往研究 [10] ,从中国化面孔情绪图片系统 [19] 选取正性、负性、中性面孔各18张,共54张,男女面孔比例为1:1,面孔图片转换成位图,大小均为200*230像素。将6张面孔分别填充到练习实验的奖励、惩罚和中性情境中,共18个试次。将剩余48张面孔分别填充到正式实验的奖励、惩罚和中性情境中,共144个试次。实验程序采用E-prime 2.0软件编写。电脑显示器为19寸CRT显示器,分辨率为1024 × 768,刷新率为60 Hz,刺激材料显示在黑色屏幕背景上。显示器距离被试眼睛50 cm,水平视角5.72˚,垂直视角6.86˚。实验材料示例如图1。

Figure 1. Diagram of emotional and neutral facial expressions

图1. 情绪面孔和中性面孔示意图

2.4. 实验设计

本实验采用线索–靶子实验范式,采用2 (被试类型:羞怯、非羞怯) × 3 (激励情境:奖励、惩罚、中性) × 3 (面孔情绪:正性、负性、中性)的混合设计。要求被试在奖励、惩罚或中性情境下判断面孔为正性、负性还是中性。被试按键的正确率和反应时为因变量。

2.5. 实验程序

实验室环境为隔音遮光的小隔间。实验开始前由主试向被试讲解实验要求、注意事项,并签署知情同意书。实验包括练习实验和正式实验。正式实验分为三个区组,每个区组结束后休息一次。

实验流程主要包括金钱激励情境提示、情绪图片呈现及按键反应和结果反馈三部分(如图2)。要求被试对不同情境中的正、负、中性面孔进行按键反应(按键顺序在程序间进行平衡)。实验中,“+”“−”“O”分别提示奖励、惩罚和中性情境。奖励情境中,被试又对又快反应既获得一个奖励,奖励多少与被试反应时(Reaction time, RT)有关,为“+[(1500−RT)/1000]”,反应错误或反应时间超过1500 ms,被试无法获得奖励,反馈呈现“+0”;“−”号提示惩罚情境,提示被试按键反应会获得一个惩罚,反应又对又快惩罚越少,为“−(RT/1000)”,反应错误或反应时间超过1500 ms,被试会获得“−1.5”的惩罚。“O”号提示中性情境,提示被试按键反应但既没有奖励也没有惩罚,按键正确显示“+0”的反馈,按键错误或没有反应提示“−0”的反馈。电脑自动记录被试按的正确率和反应时。被试在任务中获得金钱激励反馈结果(奖励–惩罚)与实验报酬有关,如果被试在任务中获得的惩罚大于奖励,则给与被试5元的基础实验报酬。实验结束后,给与被试相应实验报酬,并表示感谢。

2.6. 数据分析

描述统计见表1。对正确率和反应时进行2 (被试类型:羞怯、非羞怯) × 3 (激励情境:奖励、惩罚、中性) × 3 (面孔情绪:正性、负性、中性)的重复测量方差分析,采用Greenhouse-Geisser法对自由度进行校正,使用Bonferroni法对事后多重比较结果进行校正。

Table 1. Descriptive statistics of participant accuracy and reaction time (M ± SD)

表1. 被试反应正确率和反应时描述统计表(M ± SD)

注:N羞怯组 = 22;N非羞怯 = 22。

2.7. 结果

被试反应正确率的主效应和交互效应均不显著。反应时结果见图3。结果表明,被试类型的主效应显著,F(1, 46) = 4.05,p = 0.05,

= 0.08,非羞怯个体的反应快于羞怯个体。激励情境的主效应显著,F(2, 84) = 46.37,p < 0.001,

= 0.53。被试的反应速度为奖励情境 > 惩罚情境 > 中性情境(p奖-惩 = 0.04;p奖-中 < 0.001;p惩-中 < 0.001)。面孔情绪的主效应显著,F(2, 84) = 50.71,p < 0.001,

= 0.55。被试的反应速度分别为正性面孔 > 负性面孔 > 中性面孔(p正-负 < 0.001;p正-中 < 0.001;p负-中 = 0.02)。

被试类型、激励情境和面孔情绪的三重交互作用显著,F(4, 168) = 2.96,p = 0.03,

= 0.07。简单效应分析表明,羞怯个体对正性面孔进行反应的速度为奖励情境 > 惩罚情境 > 中性情境(p奖-惩 = 0.06,边缘显著;p奖-中 < 0.001;p惩-中 < 0.001);对负性面孔进行按键反应的速度为奖励情境 = 惩罚情境 > 中性情境(p奖-惩 = 0.31;p奖-中 < 0.001;p惩-中 < 0.001);对中性面孔进行反应时,被试在奖、惩、中性情境中的反应均不显著(p奖励-惩罚 = 0.76,p奖励-中性 = 0.91,p惩罚-中性 = 0.97)。非羞怯个体对正性面孔进行反应的速度为奖励情境 > 惩罚情境 = 中性情境(p奖-惩 = 0.004;p奖-中 < 0.001;p惩-中 = 0.13);对负性面孔进行反应的速度为奖励情境 = 惩罚情境 > 中性情境(p奖-惩 = 0.92;p奖-中 < 0.001;p惩-中 < 0.001);对中性面孔进行反应的速度为奖励情境 = 惩罚情境 > 中性情境(p奖-惩 = 1.00;p奖-中 < 0.06,边缘显著;p惩-中 = 0.05)。

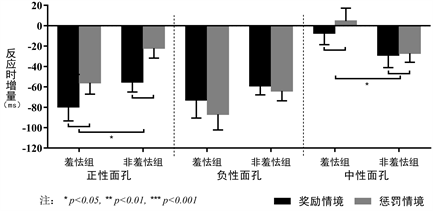

借鉴前人研究 [18] ,分别以奖励和惩罚情境中的反应时减去中性情境中的反应时,获得被试对正性、负性、中性面孔情绪的金钱激励差值,差值越负(即越大),表明相对于中性情境,奖惩对被试的激励效果越好。对金钱激励差值进行2 (被试类型:羞怯、非羞怯) × 2 (激励情境:奖励、惩罚) × 3 (面孔情绪:正、负、中)的重复测量方差分析(图4)。结果表明,激励情境和面孔情绪的交互作用显著,F(2, 84) = 5.86,p = 0.006,

= 0.12。情绪面孔的金钱激励差值显著大于中性面孔的金钱激励差值(p正性-中性 < 0.001,p负性-中性 < 0.001)。被试类型和面孔情绪的交互作用显著,F(2, 84) = 6.21,p = 0.004,

= 0.13。对于正性面孔,羞怯个体的金钱激励差值大于非羞怯个体(p = 0.05),对于负性面孔,虽然羞怯个体的金钱激励差值大于非羞怯个体,但是差异未达到显著性水平(p = 0.31),对于中性面孔,非羞怯个体的金钱激励差值大于羞怯个体的金钱激励差值(p = 0.05)。

Figure 3. Interaction effects of motivational context, participant type, and facial nature on reaction time (M ± SD)

图3. 激励情境、被试类型和面孔性质对反应时影响的交互作用图(M ± SD)

Figure 4. Effects of motivational context, participant type, and facial nature on monetary incentive discrepancy (M ± SD)

图4. 激励情境、被试类型和面孔性质对金钱激励差值的影响(M ± SD)

3. 讨论

反应时结果表明被试的反应速度为奖励 > 惩罚 > 中性情境,这支持了以往研究表明奖赏加工提高了人们的加工效能 [8] [9] ,也表明由于惩罚情境可能带来损失而使人们产生负性情绪导致激励效果不如奖励情境 [20] ;被试对面孔的反应速度为正性 > 负性 > 中性面孔,这一结果支持了以往研究表明人们对情绪面孔识别快于中性面孔 [10] 。情绪面孔的金钱激励差值显著大于中性面孔的金钱激励差值,这支持了以往研究表明奖赏促进了情绪面孔的加工 [10] [11] 。上述结果支持了以往奖赏、情绪面孔研究的结论并验证了本研究中实验操纵的有效性。

更重要的是,本研究发现羞怯和非羞怯个体在不同激励情境中对面孔反应的模式是不同的。反应时结果表明在任务中羞怯个体的总体反应慢于非羞怯个体。在金钱激励效应上,羞怯非羞怯个体表现出实验性分离。羞怯个体的金钱激励效应更容易受刺激特点驱动,金钱激励促进了面孔情绪而非中性面孔识别;而对于非羞怯个体,他们的反应更容易受到目标驱动,除了情绪面孔,金钱激励也促进了中性面孔识别。此外,反应时差值结果表明,在加工正性面孔时,羞怯个体的奖惩激励差值大于非羞怯个体(负性面孔未达显著性水平)。上述结果为奖赏加工促进了羞怯个体情绪面孔识别提供了证据。

Corbetta和Shulman [21] 认为存在两种注意系统:一种称为自上而下的目标导向的注意系统(goal directed attentional system),即注意主要受到个体知识、期望和当前目标的影响;另一种称为自下而上的刺激驱动的注意系统(stimulus-driven attentional system),即注意主要受当前环境中刺激特点(如情绪面孔)的影响。两者的区分并非绝对的。例如,虽然对情绪面孔的注意偏向被认为是自下而上的,任务相关性依然可以有效调节对情绪面孔的注意 [22] 。然而能否根据任务要求有效调节对情绪面孔的注意很可能因人而异。

根据Eysenck的加工效能理论 [23] 和注意控制理论 [24] ,与焦虑相关的过度担忧或自我关注的想法占用认知资源,损害了目标导向的注意系统,使加工过程偏向于刺激驱动的注意系统,从而降低了个体加工效率。Eysenck的理论适合解释羞怯个体的表现,因为羞怯涉及社交情境中对社交新异性、他人评价和惩罚与非预期的奖励的担忧或自我关注 [18] [25] 。对于羞怯个体,由于对获得奖励和避免惩罚的过度担忧以及按键要求需要占用一定的认知资源,他们目的驱动的注意控制减弱,导致剩余认知资源不如非羞怯个体,所以在任务中羞怯个体的总体反应慢于非羞怯个体。更重要的是,过度担忧使他们更容易受到情绪面孔的影响。所以,实验发现金钱激励促进了羞怯个体对情绪面孔的识别,并且反应时差值结果进一步表明,在加工正性面孔时,羞怯个体的奖惩激励差值大于非羞怯个体(负性面孔为达显著性水平),说明在面孔情绪的加工过程中,奖惩激励对羞怯的激励效果优于非羞怯个体。而对于非羞怯个体来说,由于目标指向的注意系统没有受到损伤,即使中性面孔为目标刺激,任务相关性也会促进对其识别。所以实验发现,金钱激励除了促进非羞怯个体对情绪面孔加工,同时也促进了中性面孔加工。

总之,上述结果为奖惩激励促进了羞怯个体对情绪面孔加工提供了证据。上述结果也表明,不同动机/情绪凸显信息可能相互影响,呈现出一种累积效应,增加羞怯个体在社交情境中的累积情境风险 [26] ,使羞怯个体察觉到更多威胁信息,从而表现出不舒服及行为抑制。未来的研究应该探究社交情境中不同动机凸显信息的累积效应对羞怯个体的影响,这对揭示羞怯的成因机制具有重要价值。

基金项目

2023年度泰安市哲学社会科学规划项目(2023skx186);泰山学院2022年度教师教育研究专项课题(JY-01-202234);2023年度山东省教育教学研究课题(2023JXY058)。