1. 引言

伴随景观设计学的发展,始终都有适合当下环境中人们生活、生产需求的景观设计理念产生,并受到一批试图以创新与变革的思想来更新现有的景观设计主义。处于不同历史时期和发展阶段的人们会因生活方式、社会文化、政治等因素影响,产生各样的需求以及创新。需求的满足和创新的实现离不开景观设计的表现。正如李砚祖老师在《设计的文化与历史责任》中提及:“设计的成果也就必然会反映出文化的进步、文化的发展、文化的期待” [1] 。因此,借助景观设计这一手段,我们可以进一步认识到当下的地域文化,也正是因为设计的表现,地域文化的面貌得以为人所见。而设计的好坏也在一定程度上反映了我们对文化的认知和文化的整体把握。无论是古代景观设计还是当代景观设计,我们始终都可以在园林景观中见到地域文化的身影。

2. 批判性地域主义

后现代主义在建筑领域一展拳脚,翻开了建筑朝向多元化发展的崭新一页。解构主义、场所精神、批判性地域主义等思潮相继涌现。后现代主义与批判性地域主义共同追求的都是对现代主义突出的现代性所相反的念旧情怀,主张一种折中观念 [2] 。

“地域主义”可以溯源至罗马建筑师维特鲁威。公元前1世纪,通过研究罗马地区与其他地区的建筑,总结了地理、气候、文化不同,建筑风格也有所不同,得出了选址与建筑之间密切的相互作用。而“批判性地域主义”则是要求景观设计师在其创作实践中加入哲学的思考。这一概念由美国刘易斯·芒福德开创性地提出,他主张尊重历史文脉,而非完全照搬历史特性,这无疑为批判性地域主义奠定了理论基础 [3] 。20世纪90年代,弗兰姆普敦在《走向批判的地域主义》中提出,批判性地域主义是对现代主义建筑批判性地继承和新发展,是在当代条件下基于地域材料的艺术性再加工,对地域性的抽象性表达。

“批判”如一枚硬币有正反两面——一面体现了肯定,一面体现了创造。

其一,批判性地域主义更倾向将建筑空间与情感、文化进行合理的关系建构,强调建筑的地域特征,而不是完全照搬历史元素并进行无序堆砌。其二,批判性地域主义否定静止的地域观念,而追求动态式的发展。这就要求设计实践者关注自己的地域文化的同时,合理、融洽地接受外来文化,在共性当中把握个性 [4] 。其三,批判性地域主义是集理性和感性与一体的,在理性的科学尺度下满足人们实用需求,在感性的人文尺度下表达文化的尊重 [5] 。

因此,在运用地域文化来丰富景观设计时,除了借助地形、植被、气候、水土等要素的自然环境完成景观空间的构建,还要关注人文层面的地域文化,也就是民俗、历史、现代经济等精神生活层面的文明对景观设计的影响。二者相辅相成,共同决定了景观设计的形成。

3. 中国传统园林中的地域文化

中国传统园林体系作为东方园林的代表,自原始社会狩猎、耕种、采集等方式,促进了中国传统园林体系的萌芽;发展到商周、秦汉时期,中国传统园林进入到了生成期;并在魏晋南北朝时期进入到了转折期;隋唐时期迎来的大繁荣、大开放也映射到了全盛时期的园林;宋代是江南园林逐渐崭露头角的重要阶段,文人思想被广泛地与园林营建相结合;而在清代这一成熟后期,众多江南私家园林在一代代的修建完善中丰富了欣赏价值与美学特质,至今仍为中国传统园林研究价值极高的景观类型。

受儒道思想影响,人们越来越重视人应该以何种方式对待自然、如何实现与自然共处等问题的思考。“天地与我共生”的原初主旨为人们的自然观带来了深刻影响。在玄学思想的风行之下,魏晋南北朝时期不乏养性、服食、辟谷及求仙等活动的盛行,魏晋名士带着求仙采药的目的走入自然山林 [6] 。也因此,自然山水之美得以发现,玄学思想便成了促使士人以一种超功利的审美态度看待自然,使名士以一种不同以往的“纯审美”在自然山水之间“游目骋怀”,感悟人生,享受生活,成就一番魏晋南北朝园林美学。正如《兰亭集序》中“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也”所描绘,当时名士对山水的欣赏由视觉感官层面转化为思想精神层面,体现玄理与自然山水的深度融合。而“曲水流觞”也成为后世中国文人热衷的风雅活动,作为中国园林中一个重要主题如曲水亭、修楔亭、楔赏亭、曲水园、坐石临流等,反映了文人墨客寄情山水的永恒情结。

历经长久发展,“天人合一”的造园原则始终会作为中国园林建造的重要指导,受中国古代哲学影响,为历代的造园家重视并遵循,并将“天人合一”作为一种崇高的境界,强调自然与人的和谐共处 [7] 。这正是体现了园林营建者善于利用环境来影响人体内在的平衡,以此满足人们的养生需求。园林景观成了园主人寄托理想抱负的重要载体。正如江南坐拥优越的地理自然,温和的气候为花木生长提供了适宜的条件,引得大批官僚商贾、文人聚集于此,拉动江南地区的财富聚集并使其跻身全国富有城市之列的同时,也为江南的传统园林营建打下了坚实基础的,众多至今仍备受关注的江南私家园林崭露头角。在游览江南园林之时,更能体会到“巧于因借,精在体宜”的深刻内涵。

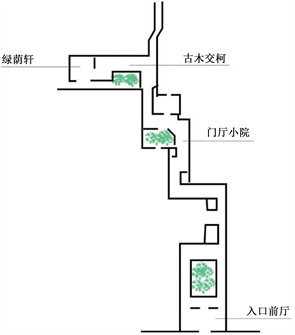

苏州留园的入口营造(图1)便体现了自然之景与空间构建上巧妙地渗透关系,通过布景与空间融合激起人的心境变化 [8] 。初入留园即为第一“放”的小院,点点孤植尽显神秘,光线的引入更是令人产生开阔之感。穿过狭长多变的曲廊,因光线昏暗而产生压抑之感,既是视觉上的“收”,也是情绪上的“收”,墙上漏窗将外景引入补充了狭窄空间。天井处粉墙一侧布有草木花石,园林气息逐渐显露,游人心胸再次开阔。写着“长留天地间”砖额的窄直通道又使得刚放开的心胸又再度收紧,经过“古木交柯”之景(图2),绿荫轩尽在眼前(图3),植物布景豁然开朗,此时已身在此园中。

Figure 1. Plan of the entrance of the Lingering Garden

图1. 留园入口平面图①

留园自然营造和建筑特色尽显精巧通透,又不失活泼质朴,在充分借助自然人文条件下,摒弃了砖瓦石砾的无情感简单堆砌,描绘出了江南富饶的园林文学意象。大隐隐于市的留园入口空间营造运用旷奥交叠的方式营造了园林的神秘感,虚与实、藏与露等古典营造手法通过欲扬先抑的手段来突出园内的重点或主要景区,为人们游览之时产生了移步异景的不同心境,成为古典园林空间美学的典范。著名的现代建筑学、建筑史学家刘敦桢先生就曾在参照了留园的入口布局基础上,整修瞻园时对入口进行了精心设计与考量。收放自如的布景手法成为留园的特色之一。

4. 西方园林中的地域文化

王云才在《景观生态规划原理》一书中谈到景观作为有机的系统,“是人类结合工程、艺术、自然与人文,利用自然资源和人工元素,依据人类生活需要对景观环境空间进行有目的的设计和改造的过程” [9] ,从而为人类创造舒适、健康和优美的生活环境。西方的景观园林设计与中国传统园林不同,它是从模仿第二自然开始的,也就是经过人类耕种、改造后的自然,所以不论是古埃及园林,还是古希腊、古罗马,都体现了强烈的规则性、轴线性与几何性。但在文艺复兴时期,开放思想与经济繁荣使西方园林呈现出了特别的面貌。

比如英国斯陀园在经景观园林师布朗之手后,园中基本看不到轴线特征,而将规则式转变为更自然、更自由的形式,植物花卉不必拘泥于几何与理性,倾向于感性与意境。引起一批好自然,追求田园趣味的设计师纷纷学习,体现出了自然元素、追求极简。然而,布朗改造的布伦海姆宫苑却受到了人们批评与反对。虽然简单的要素构造更接近国土的本色,但使人们无法分清布朗改造的部分与自然原貌。

地域文化是一个地区发展壮大的根本之所在,景观设计也在一定层面上展现了地域文化的面貌 [4] 。自文化的地域性受人关注,越来越多的设计师投身于批判性地域主义的设计实践中,如路易斯·巴拉甘、里卡多·莱戈雷塔·比利切斯、阿尔瓦·阿尔托、马里奥·博塔、安藤忠雄等。路易斯·巴拉甘是墨西哥著名的建筑师、景观设计师,深受墨西哥的文化熏陶,因此在他的实践作品当中始终“寻求一种感官的和附着于土地的建筑”。巴拉甘受到现代主义设计思想的影响,但却成功地跳脱出了理性形式的条框,在他的拉斯阿博雷达斯居住区、以马术为主题的Los Clubes景观、圣克里斯特博马厩等设计中,都呈现先出了巴拉甘对欧洲现代建筑几何语言的特色运用,体现了巴拉甘深邃的人文境界 [5] 。他的设计大多为小规模,注重景观细节处理如墙高、材质等,运用简单的造景要素,将明艳的色彩大胆运用在拉斯阿博雷达斯居住区入口的建筑设计,鲜红色的围墙立面(图4)既实现了分隔外界的目的,又给人带来一种视觉上强烈的冲击感,进而为建筑和园林空间营造神秘之感,为人们的思想提供了一种归属感。情人泉(图5)作为Los Clubes景观的核心部分,建筑色彩的运用极为丰富,粉色、暗红搭配水面倒映的天空蓝,宁静又不失热烈 [10] 。源源不断的跌水从高架水槽中倾泻而落,汩汩水声打破庭院的宁静,反倒增强了些许热闹。巴拉甘将简单元素的组合运用发挥到了极致,尽管如此,其空间构建的精神更显内敛与丰富。

莱戈雷塔是巴拉甘的“追求者”,强调设计要立足于时代发展的要求,运用发展的眼光来对待历史的、传统的设计模式 [10] 。因此,他尊重景观场址的历史文脉元素的挖掘和表达。在珀欣广场的高塔、围墙等设计中运用了黄、紫、红等具有墨西哥特点的颜色要素,充分体现了洛杉矶这个多民族聚居的城市的历史特点,也使他的作品充满了活力与情绪(图6、图7)。

Figure 6. Purple towers and low walls in Pershing Square

图6. 珀欣广场中的紫色高塔与矮墙⑥

Figure7. Pink columns in Pershing Square

图7. 珀欣广场中的粉红色柱列⑦

巴拉甘与莱戈雷塔都在各自作品中融入了地域文化,景观也因此具有了一定的地域性。莱戈雷塔的珀欣广场直接或间接彰显了与美国主流不同的文化,反倒实现了地域文化的传承与发展。

地域文化景观设计作为城市文化传承的重要手段,承载了人们对于城市的情感和思想。斯里兰卡建筑师巴瓦设计了坎达拉玛酒店,处于斯里兰卡文化三角区的丹布勒,酒店正好可鸟瞰山谷风光,保证了每个房间采光与自然通风的需求;穿行在密林中却在转角豁然开朗,充分将感官感受最大化;建筑外墙悄悄生长的藤蔓植物使得建筑也呈现出一点点生长的状态,正体现了当地人尊重自然的积极思想。坎达拉玛酒店(图8)坐享了“文化三角”地区多个世界文化遗产资源,因此被赋予“遗产酒店”之称,所具备的独特自然资源、设计方式也使它成为一个著名的旅游资源,远远看去,与山林浑然一体。巴瓦积极地了解丹布勒地域的底蕴风情文化,并在这里借助地域特色展现出了人文的关怀,蕴含的可持续发展理念至今仍然是当代景观设计的潮流方向。

Figure 8. Exterior view of Heritance Kandalama

图8. 坎达拉玛酒店外景⑧

5. 结语

景观设计是一个地区内独有的自然环境、思想意识、历史文化、生活方式的集中体现,是记录人类活动历史与传承历史文化的重要载体。在景观设计过程中,将地域文化作为设计的来源和重要依据之一,对传统文化资源进行整合与提炼,通过一定的形式与方法,再现于景观之中。如此,文化便通过景观这个载体进行再现、传播,化无形为有形。若不考虑建筑主体的时代特色、自然条件、地域文化,往往会将营建的景观风格导向格格不入的地步,反而会削减主题的突出性、关键性。

景观设计是了解一个国家文化的途径,更是一个时代文化的窗口。无论是具有地域特点的文化符号,亦或是传统民俗风情,都能够给予设计师来自多方面的启发,为景观建设提供宝贵的艺术创造力和丰富的素材,形成不同地域之间景观的独特性与差异性,地域文化也因此成为景观设计的一个必不可少的影响因素。正确认识设计与文化的互相作用,让当代设计呈现文化该有的精彩活力。

注释

①图1来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/261956206

②图2来源:https://www.meipian.cn/2d00x1jc

③图3来源:https://www.meipian.cn/q44zuu?from=groupmessage&isappinstalled=0

④图4来源:王向荣, 林箐. 西方现代景观设计的理论与实践[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002: 117-126

⑤图5来源:王向荣, 林箐. 西方现代景观设计的理论与实践[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002: 117-126

⑥图6来源:珀欣广场–百度文库(baidu.com)

⑦图7来源:珀欣广场–百度文库(baidu.com)

⑧图8来源:https://www.archiposition.com/items/368bd3bf62