1. 引言

西双版纳正值避寒旅游发展上升期,旅游地环境处在急剧变化的关键时期。西双版纳州“十三五”旅游产业发展规划(2016~2020)中明确要求,依托西双版纳环境与气候优势,大力推动以避寒旅游为主的养老养生旅游开发。在政府的积极支持下,西双版纳避寒旅游发展进入快车道。据统计,2019年1~2月累计接待国内外游客843.37万人次,同比增长25.8%,旅游总收入约为140亿元,其中接待国内游客约809.20万人次,同比增长26.4%,国内旅游总收入达131亿元。大量旅游者的进入,将增加当地生活垃圾的产生量与交通工具的尾气排放量,巨流量人群将改变动植物赖以生存的生态环境,游客数量将远远超出西双版纳的环境承载力,给生态环境造成巨大压力,促使西双版纳的环境质量急剧下降。而旅游者的旅游活动是造成旅游地负面环境影响的主要原因,想减缓环境质量下降,实现西双版纳避寒旅游的可持续发展,就需从旅游者视角探讨减轻负面环境影响的积极对策。因此,在避寒旅游地西双版纳探讨旅游者的环境责任行为显得尤为迫切,具有重要的意义。

长期快速发展的中国社会,塑造的公众环境行为多样,导致影响旅游者环境责任行为的因素存在极大不确定性。据相关调查显示,公众在多数生态环境行为领域存在“高认知度、低践行度”现象,报告认为个人层面、政策制度与平台渠道等是影响公众环境行为践行的三大因素 [1]。旅游者是特定旅游环境情境中的公众,在环境的保护行为中既表现出一致性又存在一定差异性,一致性不难理解,而差异性则体现在旅游者脱离了惯常环境约束力,在陌生环境中的心理和行为特征与日常生活环境存在的差异 [2]。想详细理解其中的差异性,我们必须对以下问题进行深入探讨 [3]:旅游者环境责任行为与社会公众环境行为之间存在哪些联系?影响旅游者环境责任行为的因素有哪些?在中国传统文化价值观影响下的旅游者环境责任行为有何特征?然而,国内外学术界还未对上述问题达成普遍共识,未形成具有普适性的研究范式 [4] [5] [6] [7]。因此,有必要在已有研究基础上,结合西双版纳实际,在避寒旅游情境下,深入探讨影响旅游者环境责任行为的因素。

旅游业发展给环境带来的负面影响日益突出,旅游者环境责任行为议题引起了国内外学者的广泛关注,科学研究还处于起步阶段,研究的情境、内容、范围均有待于进一步的拓展。因此,本文在特定的避寒旅游情境下,为进一步深入了解避寒旅游地西双版纳的旅游者环境态度、环境感知、地方依恋以及社会资本的特征表现及其规律,对影响旅游者环境责任行为各因素及维度的总体情况和相关指标进行分析,探讨产生特征差异的原因,补充了旅游者环境责任行为议题的研究情境,拓展了旅游者环境责任行为的研究内容,夯实了避寒旅游研究基础。

2. 研究区概况

西双版纳地处北回归线以南,热带北部边缘,西南高原对北方冷空气的巨大屏障,北部无量山、哀牢山层层阻挠冬季南下寒流。冬季受印度半岛干暖西风气流控制,干季从每年11月至次年4月。西双版纳冬季阳光充足、温度适宜(见表1),静风频率在80%~90%间,免受寒潮之患,冬季不冷,终年无霜,风和日暖,是旅游的好时节 [8]。冬季温暖舒适的独特气候为西双版纳发展避寒旅游提供了得天独厚的自然条件。

Table 1. Partial seasonal division of Xishuangbanna

表1. 西双版纳部分季节划分

资料来源:刘文杰,李红梅。西双版纳旅游气候资源[J]。自然资源,1997(02):62-66。

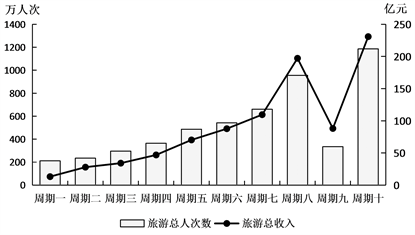

西双版纳是我国最早发展旅游业的民族地区之一,是国家级重点风景名胜区、国家级生态示范区、联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点,是我国热带生态系统保存最完整的地区,素有“动物王国”、“植物王国”等美誉 [9]。热带雨林、野生动物与多样的民族文化、丰富的民族风情构成了种类齐全,全年多元化的旅游资源禀赋。西双版纳风景名胜区有景洪、勐海、勐腊三大片区,共19个风景区,800多个景点,总面积1202.13平方公里 [10]。近十年来的大众旅游潮造就了西双版纳旅游业的蓬勃发展,旅游人次与旅游总收入连年攀升(图1和图2)。

在各级政府的积极支持下,西双版纳避寒旅游成为新的亮点与朝阳产业,给予避寒旅游目的地新的发展机遇,带动了相关产业的蓬勃发展。据统计,冬三月间(12月、次年1月、次年2月)前往西双版纳的旅游人次与旅游总收入连年攀升(图3)。避寒旅游不仅增加了当地居民收入,还为西双版纳社会经济繁荣注入新的活力。

3. 研究设计

3.1. 问卷设计

在研究假设基础上,从个体、人地关系、社会关系与人口特征四个层面设计了避寒旅游地旅游者环境责任行为调查问卷。问卷中各题项的设置参考了前人的量表,通过结合中国本土特征增删题项,形成了本研究的调查问卷。

资料来源:西双版纳傣族自治州统计局,西双版纳2009~2018年国民经济和社会发展统计公报。

资料来源:西双版纳傣族自治州统计局,西双版纳2009~2018年国民经济和社会发展统计公报。

Figure 1. Xishuangbanna’s tourist arrivals/growth rate in the past 10 years

图1. 西双版纳近10年旅游人数/增长速度

资料来源:西双版纳傣族自治州统计局,西双版纳2009~2018年国民经济和社会发展统计公报。

资料来源:西双版纳傣族自治州统计局,西双版纳2009~2018年国民经济和社会发展统计公报。

Figure 2. Xishuangbanna’s total tourism revenue/growth rate in the past 10 years

图2. 西双版纳近10年旅游总收入/增长速度

调查问卷共包括2部分:第一部分是调查问卷主体,主要从个体的环境态度、环境感知、人地关系中的地方依恋、社会关系中的社会资本以及旅游者环境责任行为四方面设计了相关题项,并依据潜变量英文缩写对题项进行了编码。第二部分是旅游者的人口统计学特征,包括性别、年龄、民族、居住地区、教育程度、职业、收入以及重游度等题项。量表主体部分采用李克特5点计分法,按赞同程度由低至高分别赋1~5分。

3.2. 专家咨询与预调研

研究数据来源以问卷调查为主,参与式访谈为辅。参与式访谈围绕调查问卷内容展开,参与式访谈获取的资料信息穿插于本研究的描述性分析中。为保证数据的有效性、高质性,对设计的调查问卷进行了专家咨询和预调研。

资料来源:西双版纳傣族自治州统计局,2009年至2019年月报信息,https://tjj.xsbn.gov.cn/310.news.list.dhtml. 注:① 周期一表示“2009年12月至2010年1~2月”,周期十表示“2018年12月至2019年1~2月”;② 周期九中缺失2018年1~2月数据。

资料来源:西双版纳傣族自治州统计局,2009年至2019年月报信息,https://tjj.xsbn.gov.cn/310.news.list.dhtml. 注:① 周期一表示“2009年12月至2010年1~2月”,周期十表示“2018年12月至2019年1~2月”;② 周期九中缺失2018年1~2月数据。

Figure 3. Xishuangbanna’s total number of tourists and total tourism revenue in winter and March in the past 10 years

图3. 西双版纳近10年冬三月旅游总人次数与旅游总收入

首先,将设计的调查问卷发给两位业内专家审阅,征求专家对避寒旅游者环境责任行为影响因素的正确性与理论高度进行评价,同时请专家对问卷的结构性与逻辑性提出建设性意见。在两位专家提出的改进意见基础上,结合前人研究成果,对初始题项作了进一步优化,并对调查问卷的结构与前后逻辑关系作了较大调整,使调查问卷更贴近本研究。其次,在确定调查问卷逻辑结构后,在本学院内邀请了50位相关专业硕士研究生填写问卷,进行问卷前测,并对问卷题项设置、题项语言表达、题项前后逻辑顺序等方面给出中肯意见。前测问卷回收后,运用SPSS 22.0检验数据,结果显示Cronbach’s α值为0.839,KMO值为0.887,在0.000水平下显著,说明量表具有较好的信效度水平。最后,在相关专业研究生给出的意见基础上,结合预调研数据分析,对问卷题项前后逻辑顺序和题项语言表达进行了修改,最终确定调查问卷的结构与各测量题项,形成正式调查问卷。

3.3. 正式问卷调查

正式问卷调查于2019年11月进行,共选取西双版纳州景洪市曼听公园、勐泐大佛寺、热带花卉园、大金塔寺、星光夜市等五个游客聚集地,现场随机发放问卷并指导旅游者认真填写,且当即回收问卷,以确保问卷的质量与回收率。景洪市是西双版纳州旅游集散中心,选择景洪市热点景区作为调研地点在一定程度上能够代表全州的避寒旅游状况。本次调研共计发放调查问卷520份,回收520份,剔除无效问卷,最终获取有效问卷510份,有效率为98.08%。调查问卷收发情况见表2。

4. 旅游者基本特征及信效度检验

4.1. 旅游者人口统计学特征

被调查人群中(如图4所示),性别比差异不大,男性多4人;年龄结构上,青年(15~44岁)群体成为了本次调查的主体,占比高达86.67%,在调查过程中发现青年群体更愿意接受问卷调查,而中老年群体防范意识较强,时常拒绝填写调查问卷,因此青年群体占比较高符合实际调研情况;被调查人群的受教育程度表现出较大差异,本专科群体占比高达71.76%,高中及以下群体占比21.37%;被调查人群职业分布较复杂,商人、自由职业者、公司职员等占一半。值得一提的是,在调查样本中离退休人员占比较低,仅为4.32%,造成这种差异的原因与旅游者是否愿意接受问卷调查直接有关,随中国老龄人口日益剧增,每年冬季许多离退休人员奔赴西双版纳进行避寒,但在实地发放问卷时发现老年人群大多拒绝填写调查问卷,原因是防范意识较强,担心泄露个人信息。样本人群的年收入分布差异较小,其中年收入在9万元以上的占样本总数的三分之一;样本人群中一半以上的旅游者是第一次到访西双版纳,仅有27.26%的旅游者到访过三次以上,可看出西双版纳的重游度不高。

Table 2. Survey questionnaire receiving and dispatching

表2. 调查问卷收发情况

资料来源:根据调查数据整理。

资料来源:根据调查数据整理。

Figure 4. Basic characteristics of tourist demographics

图4. 旅游者人口统计学基本特征

4.2. 旅游者来源与民族特征

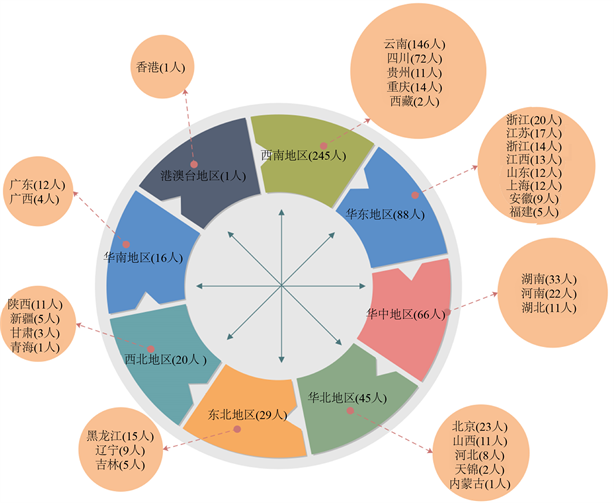

被调查人群来自于全国30个省级行政区(见图5),本次调查中未涉及来自宁夏、海南、澳门、台湾四地的旅游者。从省级行政区看,旅游者排名前五的是云南、四川、湖南、北京、河南;从地理分区看,来自西南、华东与华中地区的旅游者占样本总量的78.24%。可知,西双版纳避寒旅游市场的客源地主要集中在西南(云南省和四川省)、华东、华中地区,而华北、东北、西北等冬季严寒区恰好不是冬季避寒的主要旅游客源地。一方面,在一定程度上反映了西双版纳冬季避寒旅游宣传力度不足,避寒旅游服务质量欠佳,加之缺乏系统的基础设施和配套设施,未能吸引批量的北方严寒地区的旅游者;另一方面,也间接反映了北方地区居民经济水平有限,异地避寒旅游意识淡薄。

从旅游者的民族属性看,样本的86.86%民族属性是汉族,少数民族占比较低。总体而言,样本人群涉及不同性别、年龄、教育程度、职业、年收入、地区与民族,样本数据可较为客观的反映避寒旅游地不同旅游者实施环境责任行为的差异,及各因素对环境责任行为的影响程度差异。

资料来源:根据调查数据整理。

资料来源:根据调查数据整理。

Figure 5. The origin of tourists

图5. 旅游者来源地

4.3. 信效度检验

信效度检验分为信度分析与效度分析,信度分析用于检验样本人群回答结果的可靠性,效度分析用于检验问卷设计的有效性、准确性与合理性。本文利用SPSS 22.0软件对样本数据进行信效度检验,整体量表Cronbach’s α为0.888,KMO为0.885,在0.000水平下显著,表明整体量表具有较好的信效度水平,样本数据适合进行因子分析。

5. 避寒旅游者环境责任行为影响因素特征分析

5.1. 避寒旅游者环境感知特征及差异分析

避寒旅游者的总体环境感知水平较高,环境感知总体均值高达3.7851。环境感知分为自然环境感知与设施环境感知两个维度,其中自然环境感知维度均值(4.1719)远高于设施环境感知维度(3.2049) (表3)。具体来看,自然环境感知维度上,旅游者对题项EP1、EP2、EP3的描述持非常赞同态度。设施环境感知维度上,旅游者对题项EP4、EP5的描述均持中立态度。避寒旅游地西双版纳旅游者对设施环境感知维度得分较低的原因,一方面是旅游者本身对旅游地公共服务设施与服务质量感知不敏感,另一方面是西双版纳未形成系统的公共交通体系、城市休闲娱乐场地过度商业化以及高物价低服务问题导致旅游者的低感知水平。

Table 3. Statistics of mean value and standard deviation of environmental perception of tourists in cold-saving tourist destinations

表3. 避寒旅游地旅游者环境感知均值及标准差统计表

注:Likert5点量表均值阈值“1~2.4表示反对;2.5~3.4表示中立;3.5~5表示赞同” [11]。

运用单因素方差分析法(ANOVA)对不同人口特征下旅游者的环境感知差异进行了探讨,结果表明:性别、民族、年收入、重游度、教育程度、职业与客源地均未对旅游者的总体环境感知产生显著影响。人口特征中仅有年龄对旅游者总体环境感知产生了显著影响,基于环境感知均值比较,少年(15岁及以下)和青年(15~44岁)群体表现出的环境感知水平较高,中年(45~59岁)和老年(60岁及以上)群体较低,与少年和青年群体从小接受环境教育和环境信息的频繁度有关,形成了较为稳定的环境感知,中年和老年群体对环境的关注度不高。

对不同人口特征下旅游者的自然环境与设施环境二维环境感知进行分析(表4),结果表明:① 年龄:少年群体的感知水平最高,而老年群体的感知水平最低;年龄对设施环境感知的显著影响程度高于自然环境感知;② 教育程度:本专科旅游者较其他旅游者的设施环境感知水平略高,硕士及以上旅游者的设施环境感知水平最低。

5.2. 避寒旅游者环境态度特征及差异分析

避寒旅游者的总体环境态度处于中等水平,人类中心主义维度的均值(3.4843)略高于生态中心维度(3.3399) (见表5)。旅游者对人类中心主义持反对态度,在很大程度上认同生态中心主义。

Table 4. ANOVA analysis of environmental perception of tourists in cold-saving tourist destinations

表4. 避寒旅游地旅游者环境感知的ANOVA分析

注:组间差异判断标准值“F > 1,P < 0.05,组间差异显著;F < 1,P > 0.05,组间差异不显著”。Likert5点量表均值阈值“1~2.4 表示反对;2.5~3.4表示中立;3.5~5表示赞同”。

Table 5. Means and standard deviations of environmental attitudes of tourists in cold-stop tourist destinations

表5. 避寒旅游地旅游者环境态度均值及标准差统计表

注:Likert5点量表均值阈值“1~2.4表示反对;2.5~3.4表示中立;3.5~5表示赞同”。

运用单因素方差分析法(ANOVA)对不同人口特征下旅游者持有环境态度差异进行了探讨,结果表明:

① 教育程度:教育程度越高,环境态度水平越高,证实了环境态度与教育程度正相关。

② 性别:男性持有的环境态度较女性更为积极,这与设置的环境态度题项较为宏观与抽象有关,男性对宏观层面的认知与把控较女性更强。

③ 职业:学生、企事业单位人员的环境态度水平较高,农民的环境态度水平最低。

④ 年龄:青年(15~44岁)旅游者的环境态度水平最高,其次是少年群体,中年群体旅游者持有的环境态度水平最低。

⑤ 重游度:到访西双版纳次数为1~2次的旅游者环境态度水平最高,而到访次数为3~5次的旅游者环境态度水平最低,一定程度上说明了重游度与环境态度水平负相关。

本研究还对不同人口特征下旅游者持有的生态中心与人类中心主义二维环境态度进行了分析(表6),结果表明:

① 性别:性别差异在生态中心主义和人类中心主义两维度间表现出显著差异,即性别对旅游者的生态中心主义未产生影响,而对旅游者的人类中心主义产生了显著影响作用。在人类中心维度内,男性较女性旅游者更反对以人类为中心的环境态度。

② 年收入:年收入高的旅游者的生态中心主义水平较高,他们关注环境变化和环境保护;而不同年收入旅游者的人类中心主义水平存在显著差异;不同年收入阶层的旅游者持有的环境态度水平差异不大。

③ 重游度:不同重游度的旅游者对生态中心主义水平存在显著影响作用,对人类中心主义水平未产生显著影响作用。到访次数与旅游者的生态中心主义水平负相关,即到访次数越少的旅游者,生态中心主义水平越高。

④ 教育程度:教育程度高的旅游者,持有的生态中心和人类中心水平较高,教育程度是影响环境态度各维度间的重要因素。

⑤ 职业:不同职业的旅游者在生态中心和人类中心主义水平上均产生了显著影响;学生群体在环境态度两个维度上均表现出最高的态度水平,农民群体表现出最低的态度水平。

5.3. 避寒旅游地旅游者地方依恋特征及差异分析

旅游者的地方依恋水平较低,其均值仅为3.2961 (表7)。具体来看,旅游者对题项PD1、PD2、PD3、LI2的描述均持中立态度。数据分析结果与旅游者实际想法相符,在参与式访谈过程中发现旅游者对西双

Table 6. ANOVA analysis of environmental attitudes of tourists in cold-saving tourist destinations

表6. 避寒旅游地旅游者环境态度的ANOVA分析

注:组间差异判断标准值“F > 1,P < 0.05,组间差异显著;F < 1,P > 0.05,组间差异不显著”。Likert5点量表均值阈值“1~2.4表示反对;2.5~3.4表示中立;3.5~5表示赞同”。

Table 7. Means and standard deviations of local attachment of tourists in cold-stop tourist destinations

表7. 避寒旅游地旅游者地方依恋均值及标准差统计表

注:Likert5点量表均值阈值“1~2.4表示反对;2.5~3.4表示中立;3.5~5表示赞同”。

版纳的依恋程度较低,没有形成明显的地方依恋情结。旅游者对题项PD4、LI1、LI3的描述持赞同态度,在一定程度上说明旅游者相对认可西双版纳政府以及社会团体营造出的避寒旅游氛围。

运用单因素方差分析法(ANOVA)对不同人口特征下旅游者地方依恋水平差异进行了探讨(表8),结果表明:

Table 8. ANOVA analysis of local attachment of tourists in cold-saving tourist destinations

表8. 避寒旅游地旅游者地方依恋的ANOVA分析

注:组间差异判断标准值“F > 1,P < 0.05,组间差异显著;F < 1,P > 0.05,组间差异不显著”。Likert5点量表均值阈值“1~2.4表示反对;2.5~3.4表示中立;3.5~5表示赞同”。

① 教育程度:教育程度不同的旅游者地方依恋水平存在显著差异,教育程度与地方依恋水平负相关,即旅游者的教育程度越高,地方依恋水平越低。受过高等教育的旅游者多为年轻人,他们对旅游地的选择多样,出行频繁,相比教育程度较低的旅游者,对避寒旅游地西双版纳的地方依恋水平更低。

② 重游度:到访西双版纳的频次对地方依恋水平产生了显著影响,旅游者的重游度越高,地方依恋水平越高。经常到访西双版纳进行避寒旅游活动的旅游者与当地建立了较强的情感联系,对当地的社会关系、民族风情、自然环境等各方面都较为熟悉,因此,到访西双版纳频次越高的旅游者表现出较高的地方依恋水平。

③ 民族:民族对环境态度、环境感知的无显著影响,而地方依恋水平产生了显著影响,少数民族旅游者的地方依恋水平显著高于汉族,这与少数民族固有的文化特质(文化元素)有极大关系。

④ 客源地:来自不同客源地的旅游者地方依恋水平存在一定差异,总体表现为来自西南地区、东北地区的旅游者地方依恋水平较高,港澳台地区最低。西南地区、东北地区是西双版纳开展避寒旅游最重要的客源地之一,在调查期间发现来自东北地区的避寒旅游者为长居人群,与当地的社会环境以及自然环境培养了很深的感情,因此地方依恋水平较高。来自其他地区的旅游者地方依恋水平差异不大。

5.4. 避寒旅游地旅游者社会资本特征及差异分析

旅游者的社会资本水平较高,总体均值为3.5699,其中情感连带维度均值(3.3229)显著低于群体规范维度(3.8170) (表9)。具体来看,情感连带维度上,旅游者对题项AF1的描述持赞同态度,而对题项AF2、AF3的描述持中立态度。因此,到访西双版纳的旅游者若重游度高,与旅游目的地建立了较深的社会关系;若重游度低或短暂停留,与旅游目的地建立了较浅的社会关系。群体规范维度上,旅游者对题项GN1、GN2、GN3的描述均持赞同态度,在一定程度上说明了到访西双版纳的旅游者有较高的群体规范意识。

Table 9. Statistical table of mean value and standard deviation of social capital of tourists in cold-stop tourist destinations

表9. 避寒旅游地旅游者社会资本均值及标准差统计表

注:Likert5点量表均值阈值“1~2.4表示反对;2.5~3.4表示中立;3.5~5表示赞同”。

运用单因素方差分析法(ANOVA)对不同人口特征下旅游者的社会资本水平差异进行了探讨(表10),分析结果表明:

① 重游度:到访西双版纳进行避寒旅游的频次对社会资本水平产生显著影响,均值比较分析发现,社会资本水平随重游度的增加而提高,旅游者到访西双版纳频次大于5次的社会资本均值高达3.9149。

② 客源地:与地方依恋相同,来自不同客源地的避寒旅游者在社会资本水平上表现出一定差异,均值比较分析显示,来自西南、东北、华南的旅游者社会资本水平较高,其他地区表现出的社会资本水平差异不明显。来自不同客源地的旅游者表现出社会资本水平有差异性,即以西双版纳为圆心,距离最近的西南地区和最远的东北地区均表现出较高的社会资本水平,在一定程度上可以说明社会资本水平与客源地和旅游地间的距离无关。同时,值得注意的是来自西南地区的旅游者中有一半以上来自云南省内,来自东北地区的旅游者多为租房长时间居住,因此,旅游者的旅居时间长短与社会资本水平关系密切。

③ 性别:不同性别旅游者的社会资本水平存在明显差异,总体表现为女性社会资本水平高于男性,这与女性的群体规范意识较强有关。

本研究还对不同人口特征下旅游者的情感连带与群体规范二维社会资本进行了分析(表10),结果表明:

① 性别:不同性别的旅游者在情感连带和群体规范维度间表现出了显著差异,即性别差异对旅游者的群体规范水平未产生显著影响,对旅游者的情感连带水平产生了显著影响。在情感连带维度上,女性较男性旅游者有更高的情感连带水平,这与女性感情细腻有关。

② 年龄:不同年龄的旅游者在情感连带与群体规范维度间表现出了显著差异,不同年龄对旅游者的情感连带水平产生了显著影响,对旅游者的群体规范水平未产影响。在情感连带维度上,旅游者随着年龄的增长,情感连带水平呈下降趋势,这与中老年群体已在自身惯常环境中形成了稳定的社会关系有关。各个年龄段的旅游者均表现出较高的群体规范水平。

③ 重游度:到访西双版纳的频次对旅游者的情感连带和群体规范水平均产生了显著影响,旅游者的情感连带水平和群体规范水平均随着到访频次的增多而提高。

④ 客源地:来自不同客源地的旅游者在情感连带和群体规范维度间表现出一定差异,客源地对旅游者的情感连带水平产生了显著影响,对旅游者的群体规范未产生影响。在情感连带维度上,均值比较分析发现,来自西南地区的旅游者的情感连带水平最高,东北地区次之,港澳台地区的旅游者的情感连带水平最低,而来自不同客源地的旅游者均表现出较高的群体规范水平,港澳台地区除外。

Table 10. ANOVA analysis of social capital of tourists in cold-saving tourist destinations

表10. 避寒旅游地旅游者社会资本的ANOVA分析

注:组间差异判断标准值“F > 1,P < 0.05,组间差异显著;F < 1,P > 0.05,组间差异不显著”。Likert5点量表均值阈值“1~2.4表示反对;2.5~3.4表示中立;3.5~5表示赞同”。

6. 结论与讨论

6.1. 结论

本研究运用SPSS 22.0分析工具,采用群组分析与单因素方差分析法对避寒旅游地旅游者的环境责任行为及影响因素特征差异进行了分析,得出以下结论:

1) 避寒旅游者的总体环境感知水平较高,环境感知可分为自然环境感知与设施环境感知两个维度,其中自然环境感知维度均值(4.1719)远高于设施环境感知维度(3.2049)。仅年龄与教育程度对旅游者的环境感知产生了显著影响,具体表现为少年与青年群体持有较高的环境感知水平,而老年群体持有的环境感知水平较低;教育程度为本专科的旅游者拥有较高的环境感知水平,而硕士及以上的旅游者持有较低的环境感知水平,尤其是对设施环境的感知水平最低。

2) 避寒旅游者的环境态度处于中等水平,环境态度分为人类中心主义和生态中心主义两个维度,其中人类中心主义维度均值(3.4843)略高于生态中心主义维度(3.3399)。教育程度、性别、职业、年龄、重游度均对环境态度产生了显著影响,具体表现为教育程度越高的旅游者持有较高的环境态度;女性较男性的环境态度更积极;职业属性为学生的环境态度水平最高,农民群体的环境态度处于较低水平,其余职业的环境态度水平差异不大;青年旅游者的环境态度水平最高,中年旅游者的环境态度水平最低;到访西双版纳频次较低的旅游者持有积极的环境态度,而频次较高者的环境态度水平偏低。同时,个体特征对环境态度人类中心主义和生态中心主义二维层面也存在显著的影响差异,具体表现为性别差异仅对旅游者的人类中心主义有显著影响,男性的人类中心主义水平更高;不同年收入旅游者对生态中心主义环境态度的差异影响更为显著,收入越高,环境态度水平越高;重游度仅对生态中心主义产生影响,存在重游频次越低,生态中心主义水平越高的负相关关系;而旅游者的职业特征对环境态度的人类中心主义影响更为显著。

3) 避寒旅游者的地方依恋水平较低,教育程度、重游度、民族、客源地均对地方依恋水平产生了显著影响。具体表现为教育程度与地方依恋水平呈现明显的负相关;重游度越高,地方依恋水平越高;少数民族旅游者的地方依恋水平显著高于汉族;旅游者客源地属性中,来自西南地区、东北地区的地方依恋水平较高,港澳台地区最低。

4) 避寒旅游者的总体社会资本水平较高,其中社会资本的群体规范维度均值(3.8170)显著高于情感连带(3.3229)。重游度、客源地、性别对总体社会资本水平产生了显著影响,具体表现为旅游者的总体社会资本水平随重游度的增加而提高;来自西南、东北、华南的旅游者社会资本水平较高,来自其他地区的社会资本水平差异不明显;女性旅游者的总体社会资本水平普遍高于男性。对社会资本两个维度的分析发现,女性比男性旅游者拥有更高的情感连带水平,而在群体规范水平上表现出的差异不显著;随着旅游者年龄的增长,情感连带水平逐渐降低,但均表现出较高的群体规范水平;重游度仅对情感连带产生了影响;来自西南地区和东北地区的旅游者拥有较高的情感连带水平,客源地对群体规范意识未产生影响,普遍持有较高的群体规范水平。

6.2. 讨论

国内旅游者环境责任行为研究已十余年,研究主题较新颖,研究方法以回归模型和结构方程模型为主,而研究理论和研究内容单一,聚焦于探讨旅游者(未分类)的环境责任行为,而对旅游的子领域及特定旅游情境的探讨鲜见。本文属个案研究,主要针对西双版纳的避寒旅游者,后续的研究可选择与西双版纳背景相似的避寒旅游地进行比较分析,通过设置避寒旅游情境不同地域的对比研究来探讨旅游者环境责任行为表现及差异,以拓宽避寒旅游者环境责任行为的研究主题和研究内容。

基金项目

国家自然科学基金项目(41761109, 41561031)。

NOTES

*通讯作者。