1. 引言

亲社会行为最早由Weisberg于1972年在《社会积极形势考察》中提出,他最初提出与侵犯等否定性行为相反的行为都可称作亲社会行为。Arnoosn认为亲社会行为是以帮助他人使他人获得利益为出发点而采取的行为。罗政伟(2017)认为只要个体的举动使他人或社会获得好处,这种举动就属于亲社会行为。本研究将采用心理学界引用最多的定义,即“个体自愿做出的可以给别人、群体或社会带来好处并能促进自己与他人形成和谐人际关系的行为”。

青少年的亲社会行为是内因和外因相互作用的过程,其中家庭因素中的父母教养方式是影响亲社会行为的重要外部因素之一。父母教养方式一直以来是心理学家和教育学家关注的焦点,左占伟(2003)认为父母教养方式是指父母在培养教育子女过程中所体现出的教育认知、教育情感和教育行为的综合体。国外学者Darling和Steinberg (1993)认为父母教养方式是指父母与孩子互动交往时所表现的态度及营造的一种情感氛围。在总结前人研究的基础上,本研究认为,父母教养方式是指父母在抚养子女的日常生活中通过认知、态度、行为方式所表现出来的一种稳定的行为倾向。有大量研究结果显示,父母的温暖、同情以及积极的家庭教养方式对亲社会行为有显著正向预测作用(Carlo, Mestre, Samper, Tur, & Armenta, 2011),Carlo等人(2017)也研究发现权威型父母亲培养出来的青少年更有可能拥有高水平的亲社会行为。良心作为个体的内部因素对亲社会行为有重要影响,良心即为仁义之心,主要包括恻隐心、羞恶心、是非心、诚信心、感恩心、宽容心、责任心、孝敬心这八个维度(邱小艳,燕良轼,2016)。Jansen等人(2017)研究良心水平得分高的个体在欺凌行为上的得分更低。Anthony,Holmes和Wood (2007)研究发现他人较高的社交评价可以提高个体的自尊水平,使个体从中体验到更多的积极情绪,从而促进亲社会行为的发生。同时,胥兴春等人也研究发现感恩心能够促使个体做出更多的亲社会行为(胥兴春,李贞珍,2016)。

大量研究也发现父母教养方式对良心也有重要影响。Kochanska等人(2010)研究发现母亲的反应性、温和的育儿方式能促进青少年良心包括道德行为、道德认知和道德自我的发展。Heaven和Ciarrochi (2008)研究发现父母权威高的青少年比父母权威低的青少年责任心下降得慢。严逸云的研究也发现父亲情感温暖和母亲情感温暖能够正向预测中学生良心的发展水平(严逸云,2015)。

社会学习理论代表人物班杜拉认为观察学习和自我调节影响着个体的行为选择,他强调内部因素(个体)与外部因素(环境)的共同作用。孩子通过对父母言谈举止的观察模仿而习得某种为人处事的方式,个体因素良心就像一个“监督者”调节个人的行为判断和选择,我们已论述过父母教养方式能预测良心和亲社会行为,那么作为外部因素的父母教养方式和作为内部因素的良心能否共同起作用于亲社会行为,这值得探究。张宁(2012)研究表明高中生责任心与父母教养方式相关显著,父母教养方式与亲社会行为相关显著,责任心在高中生信任鼓励型和情感温暖型父母教养方式与亲社会行为之间起完全中介作用。根据邱小艳的良心结构划分,责任心属于良心的一个维度。

综上所述,本研究基于前人的理论验证青少年的亲社会行为、良心和父母教养方式三者之间的关系,并且进一步探讨良心在亲社会行为和父母教养方式之间所起的作用。

2. 对象与方法

2.1. 对象

采用整群随机抽样的方法,从湖南省某中学共选取了780名被试作为调查对象,共收回720份问卷,剔除无效问卷,有效问卷有648份,其中男生285人(44.0%),女生363人(56.0%),被试平均年龄14 ± 1.8岁,回收问卷有效率是83.1%。

2.2. 工具

2.2.1. 亲社会倾向调查问卷

采用丛文君(2008)修订的《亲社会倾向测量问卷》。该问卷分为六个维度,分别是公开性、匿名性、利他性、依从性、情绪性、紧急性,总共23个题目,采用Likert5点计分,1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”,总量表的内部一致性系数为0.76。

2.2.2. 父母教养方式问卷

采用蒋奖等人(2010)修订的简式中文版父母教养方式。问卷包括拒绝、情感温暖和过度保护三个维度,采用Likert 4点量表计分,1表示“从不”,4表示“总是”,得分越高表示此种教养方式程度越高,各分问卷的内部一致性系数在0.81~0.92之间。

2.2.3. 青少年良心问卷

采用邱小艳、燕良轼(2016)编制的《青少年良心问卷》。该问卷包括8个维度,分别是感恩心、恻隐心、羞恶心、诚信心、责任心、是非心、恭敬心、宽恕心。该问卷共42个题目,其中5个题目为测谎题,不纳入数据分析。采用Likert5点计分,1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”。得分越高表示个体的良心水平越高,本研究中,总量表的内部一致性系数0.66。

集中施测,测试前,在公共教室统一宣读指导语。测试一律采用匿名方式作答,回答没有对错之分,根据真实经验或想法回答即可。当场回收问卷。最后采用SPSS20.0对数据进行统计分析。

2.3. 施测与统计分析

本研究以班级为单位集体施测。使用数据统计软件spss20.0对问卷数据进行相关分析和回归分析并将《父母教养方式问卷》中4级量表数据转换为5级量表数据,采用Mplus7.4建立结构方程模型,为了进一步研究良心的中介作用,使用非参数百分位Bootstrap方法检验中介作用的显著性。

3. 结果

3.1. 父母教养方式、亲社会行为与良心之间的相关分析(表1)

进行Pearson相关分析发现,父亲情感温暖与亲社会行为显著正相关(r = 0.214, p < 0.05),母亲情感温暖与亲社会行为显著正相关(r = 0.382, p < 0.05),父亲情感温暖和良心显著正相关(r = 0.224, p < 0.05),母亲情感温暖和良心显著正相关(r = 0.240, p < 0.05);父亲过度保护与亲社会行为显著正相关(r = 0.100, p < 0.05),母亲过度保护与亲社会行为显著正相关(r = 0.116, p < 0.05),父亲过度保护和良心显著正相关(r = 0.123, p < 0.05),母亲过度保护和良心显著正相关(r = 0.105, p < 0.05);良心和亲社会行为(r = 0.393, p < 0.05)显著正相关;父母亲拒绝与良心、亲社会行为无显著相关。

Table 1. Correlation analysis of parenting styles, prosocial behavior and conscience

表1. 父母教养方式、亲社会行为与良心之间的相关分析

3.2. 父母教养方式、亲社会行为与良心之间的回归分析

以亲社会行为总分为因变量,父母教养方式六个维度为自变量进行多元逐步线性回归分析,结果发现:母亲情感温暖(t = 5.662; p < 0.05)和母亲过度保护(t = 0.832; p < 0.05)能正向预测亲社会行为。以良心总分为因变量,父母教养方式六个维度为自变量进行多元逐步线性回归分析,结果发现:母亲情感温暖、父亲情感温暖(t = 2.733, 2.178; p < 0.05)和父亲过度保护(t = 3.110; p < 0.05)能正向预测良心。以亲社会行为总分为因变量,良心八个维度为自变量进行多元逐步线性回归分析,结果发现:孝敬心、感恩心、责任心、诚信心、恻隐心(t = 4.860, 4.101, 4.550, 3.760, 3.775; p < 0.001)能正向预测亲社会行为。

3.3. 良心在父亲情感温暖影响亲社会行为中的中介效应检验

使用Preacher和Hayers (2008)开发的bootstrap程序进行中介效应(抽5000次),并在控制性别和年级的条件下对中介效应进行检验。对父亲情感温暖与青少年亲社会行为的中介效应分析的结果显示,良心在父亲情感温暖对亲社会行为的影响中发挥了部分中介作用,具体见图1。

Figure 1. Mediating effect of conscience on paternal emotional warmth and prosocial behavior

图1. 良心在父亲情感温暖与亲社会行为之间的中介效应

对母亲情感温暖与青少年亲社会行为的中介效应分析的结果显示,良心在母亲情感温暖对亲社会行为的影响中发挥了部分中介作用,具体见图2。

Figure 2. Mediating effect of conscience on maternal emotional warmth and prosocial behavior

图2. 良心在母亲情感温暖与亲社会行为之间的中介效应

对父亲过度保护与青少年亲社会行为的中介效应分析的结果显示,良心在父亲过度保护对亲社会行为的影响中发挥了部分中介作用,具体见图3。

Figure 3. Mediating effect of conscience on paternal overprotection and prosocial behavior

图3. 良心在父亲过度保护与亲社会行为之间的中介效应

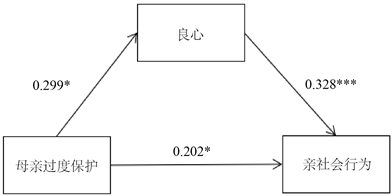

对母亲过度保护与青少年亲社会行为的中介效应分析的结果显示,良心在母亲过度保护对亲社会行为的影响中发挥了部分中介作用,具体见图4。

Figure 4. Mediating effect of conscience on maternal overprotection and prosocial behavior

图4. 良心在母亲过度保护与亲社会行为之间的中介效应

4. 讨论

4.1. 父母教养方式与亲社会行为的关系

父母亲情感温暖与亲社会行为总分及其大部分维度存在显著正相关。这与前人得出的研究结果一致(蒋奖,许燕,2008)。Baumrind (1991)通过追踪研究提出父母温和的说理、严格的要求将会培养以亲社会方式行动的青少年。本研究发现,母亲情感温暖和母亲过度保护能显著正向预测亲社会行为。这也验证了前人的研究结果,可能因为母亲通过给孩子的爱满足了孩子的无所不能感,当母亲给予了孩子这种满足感,孩子会把与母亲建立的这种关系通过移情影响自己与他人的关系,对自己有能力帮助他人的预计会更加乐观,从而做出更多的亲社会行为。但也有可能出现另一种情况,由于独生子女政策的实施,很多家庭都只有一个孩子,家庭人员把所有的关注都给予孩子,无条件满足孩子的一切需求,父母对孩子采取过多的保护措施以避免孩子受到伤害,在父母过度保护下成长起来的孩子,他们接触的世界都是美好的,但他们也渴望获得社会的认可或赞许,那么孩子也越容易在公众面前为了得到他人的赞许而采取公开性亲社会行为和利他性亲社会行为。父亲过度保护能正向显著预测亲社会行为,父亲在家起顶梁柱的作用,在孩子成长的关键时刻,父亲能提供给孩子足够的保护,使得孩子更有安全感,更可能做出亲社会行为。个体关于社会的信仰、价值观念是通过父母的过滤和中介传递给孩子的。亲社会行为的发展也是在这一大背景下发生的。所以,从某种意义上来说,家庭是培养孩子慷慨、爱心、合作精神等优良品质的最佳场所。因此,父母和个体之间亲子关系以积极父母对个体的教养方式是否合理会在很大程度上影响青少年亲社会行为的发展。

4.2. 父母教养方式与良心的关系

父母亲拒绝与良心大部分维度(感恩心、恻隐心、责任心、是非心、孝敬心)存在显著负相关,这与前人的研究结果一致(Laible, Eye, & Carlo, 2008;梁宗保,张光珍,陈会昌,2009)。父母亲对孩子的需求冷漠、不给予必要的关注,孩子容易习得父母亲对待自己的方式,从而表现出对这个世界冷漠,更少做出亲社会行为。父母亲情感温暖对良心起显著正向预测作用,与前人研究结果相一致,能恰当并及时地给予子女情感温暖的父母,更有助于子女形成积极的品质,发展出更高的良心水平。父亲过度保护、母亲过度保护与羞耻心、宽恕心显著正相关(严逸云,2015),原因可能是在父母亲保护下成长起来的个体,独立性差,不能承担太多的负面评价,自尊心强,羞耻感也强;在父母亲过度保护下成长起来的青少年,经历的坎坷比较少,他们对这个世界的认识是父母亲给他营造的安全的、美好的世界,所以,宽恕心水平更高(何丹,申曦,杨欢,范翠英,2017)。

4.3. 良心与亲社会行为的关系

孝敬心、感恩心、诚信心、责任心、恻隐心能正向预测青少年的亲社会行为。这与前人研究结果一致(陈宇琪,2017)。这可能与中国人从小接受的教育“滴水之恩,涌泉相报”“一日为师,终生为父”有关,从小家庭和学校教育我们对别人的恩德要铭记在心,要懂得感恩,当我们选择把别人对我们的恩情传递出去即做出更多的亲社会行为,这也是一种报恩的方式。前人研究显示,责任心强的人表现出更多的如关心他人、同情他人、乐于助人、善于分享、合作等亲社会行为,而那些责任心缺乏的人,更多地表现出情感冷漠,更少向别人伸出援助之手(张宁,2012)。而羞耻心能显著负向预测亲社会行为。个体在做出亲社会行为时也面临一定的风险,中国人好面子,怕产生在帮助别人时出现“费力不讨好”的局面而丢面子,所以,为了规避风险而减少亲社会行为。

4.4. 良心在父母教养方式和亲社会行为之间的中介作用

良心在父母教养方式对亲社会行为影响的中介效应显著,良心在父母情感温暖、父母过度保护与亲社会行为之间起部分中介的作用。本研究的结果提供了实证支持,给予孩子更多关心爱护、理解支持的父母教养方式有利于提高青少年的良心水平,从而表现出亲社会行为倾向。基于之前的讨论,母亲情感温暖和母亲过度保护能正向预测良心,自尊心、感恩心和羞耻心可以促进人的亲社会行为,自尊心、感恩心和羞耻心是良心的一个重要组成部分,高良心的个体会更多地表现出对他人付出与回报的感激、对他人的痛苦处境的共情、对长辈的尊敬、对他人过失的宽容等,加大对社会积极因素的关注与理解,而这些都可以促使个体产生更多的亲社会行为。因此,正确的父母教养方式能促进个体良心水平的发展,具有高良心水平的个体更容易做出亲社会行为,父母教养方式对亲社会行为的影响还会通过良心作用而实现。

5. 结论

父母情感温暖、父母过度保护与亲社会行为、良心显著相关,良心与亲社会行为显著相关。母亲情感温暖和母亲过度保护显著预测亲社会行为;母亲情感温暖、父亲情感温暖、父亲过度保护显著预测良心;孝敬心、感恩心、诚信心、责任心、恻隐心显著预测亲社会行为。良心在父母亲情感温暖、父母亲过度保护对亲社会行为的影响中起部分中介作用。

基金项目

国家社会科学基金项目“当代青少年良心发展轨迹及干预研究”(14BSH083)、2020年湖南省社会科学成果评审委员会一般项目(XSP20YBC034)、“后疫情”时代青少年互信促进研究,2020年湖南省社会治理创新研究中心开放基金(2020ZXB01)。

NOTES

*通讯作者。