1. 引言

小气候是指在大气候背景下,由于下垫面的不均匀性以及人类和生物活动所产生的小范围内的近地气层的气候特点 [1]。按照研究的空间尺度来划分,小气候所涉及的水平范围约为10−2~104 m,垂直范围约为10−2~103 m [2]。研究小气候的环境效应对改善当地气候和人类舒适度具有重要意义。

自上个世纪起,许多学者在不同气候区、不同国家以及不同城市对小气候环境效应进行了广泛研究 [3]。主要集中在城市内部小气候和公园绿地小气候研究方面。对于城市内部小气候研究,国外开始较早且研究较成熟,1818年《伦敦气候》一书拉开了城市气候的研究序幕 [4];之后,Limor等研究了城市建筑布局、城市密度、街道特征等对小气候形成和热舒适的影响,结果表明街道朝向和高宽比的影响较大 [5] [6] [7]。对于公园绿地小气候,Barradas等的研究表明公园内的气温更低,相对湿度更高,不同设计的公园所具有的小气候特点不同 [8] [9];大量研究表明城市绿化有助于缓解白天开放空间的城市热岛效应 [10] [11] [12] [13]。适当控制夏季热应激的最好方案是在现场增加两倍以上的落叶树,以避免冬季过度的日光遮蔽 [14]。

相比国外,国内对小气候的研究起步较晚,研究多通过实地监测法测定城市公园绿地、街道空间、居住区植物结构、广场和滨水带在不同季节的小气候环境效应及与人体热舒适度之间的关系展开 [15] - [24],对校园外部空间小气候的研究开始晚且研究少,目前的研究多围绕于北方、西北方四季分明地区,以及南方湿热地区广州为代表的校园不同绿地类型的小气候效应及舒适度展开 [25] [26] [27] [28] [29],对西南地区亚热带高原季风气候的校园环境小气候研究少见。而城市绿地对局地气候的调节改善能力与该城市的气候特征有很大关系,不同地点或不同观测时段内的小气候调节能力差异明显 [30]。

高校外部空间的小气候环境与学生日常生活与出行密切相关,因此,本研究以云南大学呈贡校区为研究对象,对夏、冬季不同下垫面类型的小气候指标进行实地观测,分析不同下垫面、植物种类、以及群落型所形成的小气候环境效应,为今后的校园、小区和公园等人群活动相对集中场所的绿化建设提供科学参考。

2. 研究区概况

呈贡区地处昆明市区东南侧滇池东畔(102˚45'~103˚00'E,24˚42'~25˚00'N),属北亚热带高原季风气候,年温差较小,多年平均气温14.7℃。每年5~10月受印度洋及太平洋暖湿气流控制,形成雨季;11月至次年4月受较为干旱的大陆季风控制,形成旱季 [31]。呈贡区是昆明市内大学的集中建设地,占地43.15 km2,相当于昆明市半个主城区。呈贡大学城从2005年12月28日奠基,其中,云南大学呈贡校区位于大学城东南部雨花片区内,于2010年9月作为主校区正式投入使用。校区位于关山水库东面,规划总用地面积为2.67 km2,在校师生一万余人。

3. 研究方法

3.1. 观测点选择

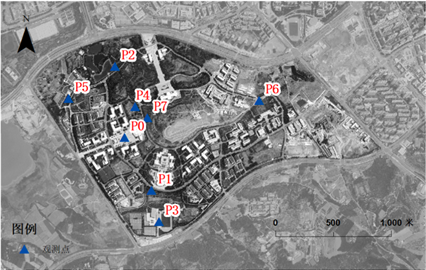

充分考虑校园内适合作为观测点的外部环境特征,尽量排除地形高差、坡度以及高大建筑物对小气候特征的影响,最终确定了8个不同性质下垫面的代表性观测点,各观测点空间分布如图1所示,具体信息如表1所示。

根据观测点的环境特点,将观测点按下垫面类型、植物种类和植物群落类型分为三大类,进行数据分析。以P0为对照点,将遮阴面积小或是无遮阴的P1、P2、P3三个观测点归为不同下垫面大类,种植结构基本相同的P1、P4、P5归为不同植物种类大类,P2、P4、P5、P6、P7归为不同群落型大类。

Figure 1. Spatial distribution of observation points

图1. 观测点空间分布图示

Table 1. Basic information of observation points

表1. 观测点基本信息

3.2. 观测方法

根据天气情况,分别选取前后天气稳定、晴朗少云的2020年1月10日~12日、2020年8月8日~10日作为观测日。观测每天8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00的空气温度、空气相对湿度和地面温度等气象要素。采用希玛便携式数显温湿度计AS817仪器测量空气温度与相对湿度,气温测量误差为±1.5℃,范围为−10℃~50℃,相对湿度在5%~40%时,测量误差为±5%,在41~80%时,测量误差为±4%,测量范围为5%~98%;采用非接触式红外线测温仪AS530仪器测量地面温度,其测量误差为±2℃,测量范围为−32℃~550℃。所有小气候要素数据均在距地面1.5 m高度处测量。

3.3. 数据处理

温度变化率和相对湿度变化率的计算公式为 [32]:

(1)

(2)

式中:Tv表示温度变化率(%),Tn为各观测点温度(℃),T0为对照点温度(℃);Hv表示相对湿度变化率(%),Hn为各观测点相对湿度(%),H0为对照点相对湿度(%)。

针对每个季节,将各个季节观测日内的数据按6个时刻分别进行算术平均化处理,用季节平均值的数据代表该季节小气候的指标数据;采用均值化后的数据进行计算,得到每个观测点在各个季节的温湿变化率,再对一天6个时刻的季节平均值进行算术平均,用该数值代表该观测点在对应季节的降温增湿率。数据的整理分析以及绘图均采用Excel 2016完成。

根据昆明市的气候特征,确定校园空间尺度上人体舒适度评价的指标为结合空气温度和空气相对湿度要素的综合指标值,计算公式为 [33] [34]:

(3)

(4)

式中:DI表示人体舒适度,U为空气相对湿度(%),t为空气温度(℃);当DI值在60~70之间,人体感觉最舒适,DI值低于60,人体感觉偏冷,DI值高于60,人体感觉偏热,具体分级如表2所示 [34]。

Table 2. Classification of human comfort

表2. 人体舒适度分级

4. 结果与分析

4.1. 小气候要素及人体舒适度日变化分析

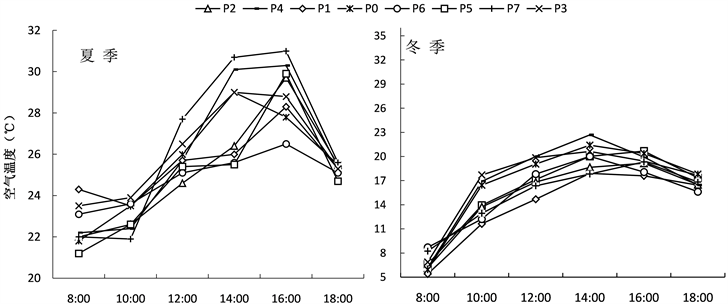

将各观测点在夏季和冬季8:00~18:00的实测数据进行整理分析,得到各观测点空气温度、相对湿度、地面温度的日变化曲线图,如图2~4所示。将各观测点的空气温度和空气相对湿度代入(3)式,得到各观测点人体舒适度值,如图5所示。

4.1.1. 气温

从图2可以看出在观测时段内,所有观测点夏冬季的气温变化趋势基本一致,均呈现先上升后下降的“单峰型”特征。8:00气温最低,随后开始上升,在14:00~16:00之间达到最高温后开始下降,但18:00的气温仍高于8:00的气温。夏季,气温在21℃~31℃之间变化,8:00~10:00气温上升较为缓慢,10:00之后气温迅速攀升,16:00后快速下降。冬季,气温在5℃~25℃之间变化,8:00~10:00气温快速上升,之后上升缓慢,在14:00~16:00达到最高温后缓慢下降。

Figure 2. Temperature diurnal variation in summer and winter

图2. 夏冬季节气温日变化图

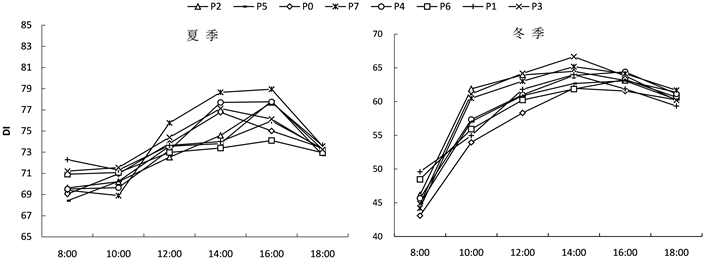

4.1.2. 相对湿度

由图3可知,所有观测点夏冬季的相对湿度日变化趋势较为明显且基本一致,均呈“U”形,8:00时相对湿度最大。夏季8:00~10:00,相对湿度下降缓慢,随后下降速度变快,在14:00或16:00达到最低值后湿度快速上升;冬季8:00~12:00处于快速下降阶段,至14:00或16:00降至最低值后极缓慢的上升。总的来看,夏季相对湿度在44%~75%之间变化,冬季在20%~85%之间,夏季变化范围小,但波动大,冬季反之。此外,近水域、有绿化、有遮阴的观测点在夏冬季节均有不同程度的增湿效果。

Figure 3. Air relative humidity diurnal variation in summer and winter

图3. 夏冬季节空气相对湿度日变化图

4.1.3. 地面温度

由图4可知,夏季地面温度随时间先上升后下降,变化范围在15℃~45℃之间,各观测点遮阴程度的差异导致地面温度变化程度和其出现的峰值不同。全遮阴或近水域的观测点地面温度变化平缓,整体低于其他观测点,无遮阴的观测点地面温度变化幅度大,整体高于其它观测点,地面温度峰值出现时间晚于遮阴强度大的观测点,半遮阴的观测点地面温度居于两者之间。冬季地面温度变化趋势与夏季相似,变化范围为−5℃~35℃。P7点存在人工灌溉现象,土壤含水量高,加之外界环境温度比夏季低,导致在10:00时出现最低温。

Figure 4. Surface temperature diurnal variation in summer and winter

图4. 夏冬季节地面温度日变化图

4.1.4. 人体舒适度

各测点夏季人体舒适度的日变化趋势基本相同,除了P2、P5、P7和P4观测点在8:00~10:00,P0在8:00人群普遍感觉舒适之外,其他时间段所有观测点人体感觉均处于偏热状况。冬季各观测点人体舒适度在8:00~10:00的DI值均在50以下,处于“偏冷或较冷”范围内,大部分人感觉不舒适;10:00~12:00除了P0、P7和P3观测点之外,其他观测点的人体舒适度仍在“偏凉”的范围内,部分人感觉不舒适;12:00~14:00除P2外所有观测点的DI值均处在60~70范围内,P2因为近水域,空气中水汽含量多,相对湿度大、温度低,人体感觉在14:00到达舒适;之后大部分观测点的DI值均有下降,但仍处在“舒适”的范围内。

Figure 5. Human comfort diurnal variation in summer and winter

图5. 夏冬季节人体舒适度日变化图

4.2. 小气候差异性及人体舒适度分析

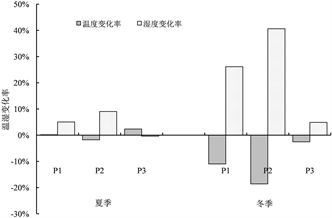

4.2.1. 不同下垫面差异分析

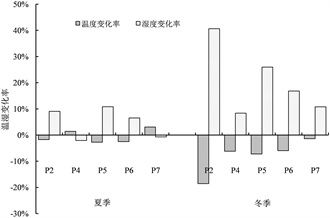

如图6所示,夏冬季各点相对于文典广场的降温效果为:P2 (水域) > P1 (草地) > P3 (塑胶跑道),其中P1和P2在夏冬季均具有降温效应,P3在夏季具有升温效应。P2对周围的小气候的降温作用在夏冬季均最明显,近水域处水汽充足、湿度较大,夏季降温幅度为1.74%,冬季为18.56%,冬季的降温效果比夏季明显。P3因其材质特殊在太阳辐射较强的夏季升温2.37%,冬季P3的降温作用最弱,仅降低0.18℃。P1地面因有植物覆盖,相比于硬质铺装路面,在冬季具有较明显的降温作用。由上述分析可得,相比于不透水地面,通过种植植物和建造小型人工水域景观可以降温。

Figure 6. Temperature and humidity change rate of each underlying surface and human comfort

图6. 各下垫面温湿变化率及人体舒适度

夏冬季各点的增湿率为:P2 > P1 > P3。水体表面的蒸发作用最强,夏季的相对湿度增加幅度为9.04%,冬季为40.6%。P1夏季的相对湿度增加幅度为10.83%,冬季为26.15%。P3由于附近无植被和水域,夏冬季湿度变化不明显。

夏季不同下垫面观测点处在人体感到较热的不适状态,一天内的综合人体舒适度相差不大,其中最接近[60, 70]舒适区间的是P2,水域在夏季对周围环境有改善作用。冬季感觉较冷,仅有P0点人体感到舒适,和夏季相反,P2离[60, 70]舒适区间最远,这与水域在冬季表现出更强的降温增湿作用有关。

4.2.2. 不同植物种类差异分析

由图7显示,不同植物对空气湿度的改善作用差异明显。植物品种、叶面积大小和种植密度的不同都可能对小气候因素产生影响。夏季的降温效应为:P5 (松树) > P1 (木兰) > P4 (梨树),冬季的降温效应为:P1 > P5 > P4。P5种植密集,林内基本全遮阴且松树为常绿针叶植物,降温效果最好,较对照点夏季降温0.72℃,冬季降温1.77℃。而P1和P4种植较为稀疏,几乎没有遮阴,其在夏季相比于对照点增温幅度为0.16%和1.4%,冬季降温幅度为10.98%和6.2%。P1和P4均为落叶阔叶植物,但P1在冬季仍有少量叶片,且种植密度比P4高,而P4在10月份时已基本无叶片。

Figure 7. Temperature and humidity change rate of different plant species and human comfort

图7. 不同植物种类温湿变化率及人体舒适度

综合来看,P5增湿效应最强,夏季增湿幅度为5.97%,冬季为25.95%。P1夏季增幅为5.05%,冬季与P5相差不大,为26.15%。P4为8.36%。P4在夏季表现出降湿效应,冬季增湿效应最不明显,为8.36%。

对比三种植物种类在夏冬两季的人体舒适度变化,夏季所有植物种类DI值基本都在70以上,松树由于遮阴,降温增湿效果最强,综合DI值最接近舒适区间。三个植物类型在冬季的DI值变化趋势与夏季相同,梨树冬季落叶,遮阴效果最弱,让人感到舒适的时间更长。

4.2.3. 不同植物群落类型差异分析

图8显示出,不同植物群落类型的降温增湿效应存在差异且夏季的降温增湿效应均小于冬季。夏季降温效应为:P5 (乔草) > P6 (乔灌) > P2 (草地) > P4 (单一乔木) > P7 (单一灌木),冬季为:P2 > P5 > P4 > P6 > P7。在夏季,P4与P7的温度较对照点有所上升。所有观测点中最大降温率为2.76%;冬季所有点均具有降温效应。P4夏季开始挂果,叶片稀疏,基本无遮阴效果且下垫面为泥土,反射弱;P7无遮阴作用,在夏季表现为增温,冬季降温效果弱。P2靠近水域,P5和P6均为常绿林,遮阴效果好,在夏季与冬季均具有一定程度的降温效应。P6林地面积较小,降温效果不稳定,在冬季的降温率弱于P4。夏季,太阳辐射强,遮阴效果是影响降温效应的主要因素;冬季,大气候温度较低,太阳辐射弱,降温效果受水域影响较大。

夏季的增湿效应为:P5 > P2 > P6 > P7 > P4,冬季的增湿效应为:P2 > P5 > P6 > P7 > P4。不同植物群落增湿效应在不同的季节具有明显差异。夏季,P2与P5的增湿作用相差不大,较对照点分别增加了5.02%、5.97%,P6、P7和P4的增湿效果均不显著,P7和P4的相对湿度低于对照点。冬季,观测点的增湿效果显著,P2和P5分别增加了12.49%、7.19%。P2近水域,P5林地面积较大、植被种植密集,这两类群落类型的增湿效果高于种植面积小、叶片稀疏、下垫面无植物覆盖的乔灌林、单一灌木林与单一乔木林。

Figure 8. Temperature and humidity change rate of different plant community types and human comfort

图8. 不同植物群落类型温湿变化率及人体舒适度

夏季,各群落类型DI值均高于70,人体感觉偏热,P6的DI值最接近70,说明植被对环境有调节作用;冬季,各观测点DI值均在55~60之间,人体感觉偏冷,P7的DI值最接近60,P2的DI值最低,说明在冬季外出时应尽量避开水域和植被茂盛的地方。

5. 小结

实验结果表明,校园不同空间夏冬两季的小气候特征及人体舒适度有明显差异,下垫面类型、植物种类和植物群落类型均对小气候效应和人体舒适度有不同程度的影响。具体结论如下:

1) 各观测点夏冬季节的气温、地面温度日变化趋势呈现出早低午高的“单峰型”特征,相对湿度呈现早高午低的“U”形趋势。夏季10:00以前,空气温度和相对湿度变化平缓,16:00以后,空气温度快速下降,相对湿度快速上升,冬季则相反,10:00以前,两者快速变化,16:00以后,变化平缓。

2) 各观测点环境特征对小气候要素具有不同的影响,在冬季的降温增湿作用高于夏季。下垫面材质不同,降温增湿效果不同。邻近水域的下垫面在夏冬季表现出良好的降温增湿效果,有植物覆盖的下垫面次之,塑胶跑道在夏季表现为增温降湿。植物品种因其叶片面积大小呈现出不同的降温增湿效应。常绿阔叶林的降温增湿效果最佳,常绿针叶林次之,落叶阔叶林因为冬季树叶稀少,降温增湿效果最不明显,在夏季具有增温降湿的现象。

3) 在夏季,人体大部分时候感觉偏热,遮阴作用强的植被和近水域的地点使人体感觉趋于舒适,尤其在10:00前;冬季由于温度低于夏季,上述地点不一定会使人体感觉趋于舒适。透水下垫面、常绿阔叶林或常绿针叶林以及林下植物丰富的观测点在夏季人体感觉相对最舒适;冬季则相反,不透水下垫面、无植物遮阴的观测点在冬季人体感觉相对更舒适。

校园是学生活动最频繁的场所,其景观空间设计在考虑功能的同时应兼顾人体舒适感。在进行设计时,可通过增加透水下垫面、建造人工水域景观以及提高乔草结构比例和落叶乔木等方式来改善校园小气候环境,提高室外活动空间的人体舒适度。已有研究表明,当绿地种植达到一定面积时 [35],植物群落类型越丰富,降温增湿效果越好。因群落面积的影响,在冬季,单一乔木的降温作用略高于乔灌,其余情况下,乔灌、乔草、邻近水域草地的降温增湿效应均强于单一乔木和单一灌木。乔草的降温增湿效应强于乔灌。

本文分析了校园不同绿地类型对小气候的影响,与国内外对公园绿地小气候的研究相比,该次观测的范围比较小、绿地类型不够齐全。目前对小气候的研究仍在不断发展,在今后的研究中可以适当扩大研究范围,在更大的空间范围中进行研究探讨,找到降温增湿作用明显的绿地种植面积和种植间距以及植物种类,更好地改善生态环境,提高环境舒适感。

基金项目

云南省级大学生创新创业训练项目(S201910673037)。