1. 引言

心理虐待(Psychological maltreatment)这一概念在最初被称为“心理创伤”,是最常见的一种儿童虐待形式,它是由父母和孩子之间相互影响形成的一种互动关系模式,这种模式对孩子情绪和健康的发展有着严重的潜在损害作用(Arslan, 2016)。尽管它对儿童的健康和发展有显著的负面影响,但目前对心理虐待的定义,国际上还没有统一、明确的标准,最广为采用的是美国儿童心理虐待专业协会(American Professional society on the abuse of children)的定义:心理虐待是看护者的一种重复的行为方式或极端的事件模式,向儿童传达了一种负性信息,即他们是无价值的、有许多缺点的、不可爱的、危险的、多余的、无用的或只有在满足别人需要时才有用。我国学者也对心理虐待做出了界定:心理虐待是对儿童有责任义务、关系亲密的人持续地、重复地对儿童采取不恰当的行为(潘辰,2010)。

心理虐待主要由施虐者和施虐行为组成,而家庭关系中施虐者主要是指与儿童长期生活在一起、具有法定监护权的成年人,是儿童的主要照料者之一,可能是生物学的、收养的或寄养的父母,或可能是另一个亲属(如祖父母),他们担当了儿童的父母的角色(美国精神医学学会著,张道龙等译,2014),他们都可能是实施心理虐待的主体。对儿童而言,照料者既是潜在安慰的提供者,也是威胁和痛苦的制造者。在《精神疾病的诊断和统计手册》(DSM-V)中,梳理了长辈对儿童心理虐待的行为,包括:1) 训斥、贬低或羞辱儿童;2) 威胁儿童;3) 伤害/遗弃——表明被指控者将要伤害/遗弃儿童关心的人或事;4) 禁闭儿童(如将儿童的胳膊和腿捆绑在一起或把儿童捆绑在家具或另一个物品上,或将儿童禁闭在一个狭小的封闭区域内,例如衣橱);5) 过分地以儿童为替罪羊;6) 强迫儿童对自己施加痛苦;7) 通过躯体或非躯体的手段过度训练儿童(即极端的高频率和持续时间,即使尚不符合躯体虐待的程度) (美国精神医学学会著,张道龙等译,2014)。这些虐待行为主要从言语上(前三种行为,特别注意第三条,当长辈只用言语表明将要伤害或遗弃儿童关心的人或事则是从言语上威胁儿童,若付出行动,则是在行为上直接对儿童造成伤害)和行为上(后四种行为)对儿童造成潜在的心理虐待。美国儿童心理虐待专业协会将心理虐待行为分为6种形式:1) 拒绝,如故意拒绝;2) 恐吓,如威胁或采取可能危害孩子的行为,或将孩子或孩子喜欢的物品置于危险中;3) 剥削或腐化,如鼓励孩子发展不适当的行为;4) 不当情感回应,如忽视孩子的互动需求,或不能与孩子进行有情感地互动;5) 孤立,如拒绝给予孩子与同辈群体或成人互动的机会;6) 精神、健康、医疗和教育忽视,如无视或未能满足孩子这些方面的需要。我国学者潘辰(2010)将心理虐待行为分为:1) 恐吓;2) 贬损;3) 干涉;4) 纵容;5) 情感忽视。这些虐待形式(言语与行为上的形式)主要是通过情感上的虐待和忽视,对儿童的精神世界造成损害,让儿童长期暴露在不和谐、缺乏关爱以及安全感的家庭氛围下,对他们的身心进行持续性地折磨和伤害。考虑到家庭环境的特殊养育情况,除了上述心理虐待行为,不良的育儿实践也是对儿童造成心理虐待的方式,如孟乔森代理综合症的虐童父母为获得外界关注将儿童作为工具滥用父母职责,忽视了儿童的生存需求和权益,只为满足照护者的自我中心感受。事实上,由于心理虐待的隐匿性特点,一般明显的性虐待、身体虐待均会通过对儿童情感上造成伤害从而产生心理虐待,而情感上的忽视和虐待在前期没有显著的外在特征,这也是为什么心理虐待拥有较长的潜伏期。

儿童长期生活在较封闭的家庭环境下,父母或监护人对儿童造成的虐待行为,较少受社会监督,因此很难得到及时地干预。家庭环境中的心理虐待有一个明显的特点,即施虐者与受害者长期生活在一起,接触的时间远远大于其他社会关系类的虐待所接触的时间,因此家庭关系中的心理虐待所造成的影响往往也具有长期性和累积性。家庭因素对儿童心理虐待的影响应该得到重视,否则在其长期的影响下可能会被错误地归结为单一类型的虐待,同时也会忽略对多种类型的不良童年经历的累积影响(Felitti, Anda, Nordenberg, Williamson, Spitz, Edwards et al., 2019)。那么家庭环境下的心理虐待会对儿童造成哪些不良影响呢?产生心理虐待的原因是什么?家庭、学校和社会又该如何进行干预,从而减轻心理虐待对儿童造成的不良影响?这些都是目前该领域研究的热点问题,也是未来持续研究的方向,因此文章将对儿童心理虐待造成的不良影响以及产生的原因进行深入探讨,并从家庭、学校和社会三个层面提出干预方式,以期对今后该领域的研究提供参考。

2. 家庭关系中心理虐待对儿童的不良影响

心理虐待是长期累积的后果,因此儿童心理虐待的影响也可能比其他形式的儿童虐待更持久,尤其是对儿童的社会性发展以及对成年后生活质量的影响。心理虐待会使受虐儿童与父母之间形成不安全的依恋关系,在家庭关系中很难得到安全感,同时这些虐待经验会通过内化形成消极的自我概念,出现低自尊和低自我认同感,更容易出现消极情绪,其中心理虐待与抑郁之间的联系最为紧密,儿童心理虐待还会导致许多行为问题的产生,这种行为问题可能指向其他人如反社会行为和攻击行为,同时也有可能指向儿童自身如酗酒、吸烟、学业问题等。

2.1. 认知偏差

儿童虐待会扰乱儿童的依恋过程,引起不安全–混乱的依恋模式,缺乏安全感导致受虐儿童认知和社会发展滞后(Zimmer-Gembeck, Webb, Pepping, Swan, Merlo, Skinner et al., 2017; Baugerud, Howe, Magnussen, & Melinder, 2016),难以形成健康的自我认同而产生自卑、破坏个人力量感和自我效能感的消极影响,有心理受虐经历的个体,会有不安全感的体验,亲子之间不易建立亲密关系,对其自我评价、自尊产生极大的破坏力。儿童心理虐待对认知的影响体现在形成消极的自我概念或者负性自我意识。心理虐待对儿童的自我意识有显著的负向预测作用(陆凤英,汤永隆,谢琼霜,邓雅,2015),心理虐待通过影响自我概念进而影响自我效能感,对自我能力认知出现偏差,儿童虐待属于失败的经验,不断累积的失败经验内化形成消极的自我概念,进而降低自我效能感。

除了对自我认知出现偏差,儿童心理虐待也会在社会互动过程中形成不合理的认知方式。按照Richardson“过程模型”理论的观点,儿童在与外界互动的过程中,其身心系统和精神系统都处于平衡的状态,这有助于有机体应对外界的各种危险刺激。然而,当儿童遭受到长期的心理虐待时,这种平衡状态被打破,他们体验到更多的习得性无助感,这就导致儿童改变了原有的正确认知方式,取而代之的是不合理的认知方式,即认为自己被心理虐待或被他人欺负是理所应当的,他们通过这种不合理的认知方式来缓解内心的焦虑和恐慌(Richardson, 2002);根据创伤后转化模型的观点,儿童在与社会互动的过程中,会自动内化一套认知社会的标准,这个标准认为社会是有序的、公平的、完整的。当儿童遭受心理虐待后,就破坏了其内心原有认知社会的标准,取而代之的则是迷惑、无序以及习得性无助的社会认知标准(Tedeschi & Calhoun, 1997)。为了适应这种创伤事件带来的不利后果,儿童必须要建立一种新的认知结构来适应和调整心理虐待带来的认知变化(Tedeschi & Calhoun, 1997)。新的认知结构对原先的负性认知偏差进行修正,训练合理正确的归因方式,遇到问题时,更多的进行指向外部不可控的因素,及时进行自我调控,相信自己可以迎难而上,克服眼前的困难,对未来有积极的期待并且愿意为之努力,不畏惧失败。

2.2. 情绪问题

儿童期心理虐待与情绪调节存在密切联系(O’Mahen, Karl, Moberly, & Fedock, 2015),心理虐待导致了儿童期以及成人期的异常情绪调节(Vajda & Láng, 2014)。儿童通过父母对自己情绪的支持与反馈学会了解和管理自己的情绪,但儿童期父母经常批评、惩罚以及忽视等行为很可能导致情绪抑制,不能有效调节自己情绪并采取适当的情绪管理策略(Coates & Messman-Moore, 2014)。研究发现,儿童期遭受过心理虐待的青少年与他们的抚养者之间不能建立良好的依恋关系,在日后交往过程表现出过高水平的愤怒、孤独、抑郁等负性情绪症状(Baugerud, Howe, Magnussen, & Melinder, 2016)。

Coates & Messman-Moore, 2014的研究提到儿童心理虐待可能导致长期心理困扰的另一种方式是通过干扰适当情绪调节的发展,推测儿童心理虐待与情绪失调、消极内化信念水平的升高显著相关。在所有长期的心理困扰中,心理虐待与抑郁症的联系最为紧密(Paul & Eckenrode, 2015;Infurna, Reichl, Parzer, Schimmenti, Bifulco, & Kaess, 2016;于增艳,赵阿勐,刘爱书,2017)。心理虐待是导致情绪问题的重要因素,除了与抑郁症密切相关以外,也是造成儿童焦虑(Li, D’arcy, & Meng, 2016)、孤独感(Luo, Liu, & Zhang, 2020; Cheng, Liu, & Wu, 2018)的原因之一。心理虐待通过情感上的忽视与虐待对情绪产生影响,是相比于其他形式的虐待对情绪产生最具影响力的方式,因此在识别心理虐待的过程中一定要多关注儿童的情绪调节和适应,多以积极的关怀和情绪反馈进行回应,使他们因心理虐待造成的消极情绪在积极关怀影响下得到最大化的中和。

2.3. 行为问题

儿童心理虐待会导致许多行为问题的产生,这种行为问题可能指向其他人也可能指向儿童自身。指向旁人的行为问题如反社会行为、攻击行为(Hoeve, Stams, Van der Put, Dubas, Van der Laan, & Gerris, 2012)等。在家庭为基础的环境中,不良的教养方式和亲密伴侣暴力(IPV)是导致儿童心理虐待的重要危险因素,而无效的父母教育是孩子的攻击性和反社会行为最一致的预测因素之一(Labella & Masten, 2018);虐待和忽视常常与涉及照护者的亲密伴侣暴力(IPV)一起发生,目击IPV也被认为是导致儿童侵犯和反社会行为的预测因素之一(Costa, Kaestle, Walker, Curtis, Day, Toumbourou, & Miller, 2015; Jolliffe, Farrington, Piquero, Loeber, & Hill, 2017; Fleming, Mc Cleary-Sills, Morton, Levtov, Heilman, & Barker, 2015),根据社会学习理论,目睹家庭暴力的儿童和青少年可能会模仿攻击行为,事实上,家庭暴力与中学生的欺凌和打击犯罪行为有关(Espelage, Low, Rao, Hong, & Little, 2014)。且在入学时有行为问题的孩子常常被主流同龄人拒绝,这鼓励他们与同样有不良行为问题的同龄人交往(Dodge & Pettit, 2003),反社会的朋友团体助长了反社会的发展,进一步助长了暴力的发展(Costa, Kaestle, Walker, Curtis, Day, Toumbourou, & Miller, 2015; Bond & Bushman, 2017)。早期的心理虐待的确会使儿童表现出更多的攻击行为,除了现实意义中的攻击行为,网络欺负、网络暴力也是目前青少年表现攻击行为的方式。研究发现,心理虐待对大学生网络欺负有着显著的正向影响(Kokkinos, Antoniadou, & Markos, 2014)。

指向儿童自身的行为问题有如酗酒、吸烟、非法药物使用、学业问题(Norman, Byambaa, De, Butchart, Scott, & Vos, 2012; Langevin, Hébert, & Cossette, 2015; Lowell, Renk, & Adgate, 2014)、网络成瘾(Arslan, 2017)等。目前没有研究发现强有力的证据证明心理虐待与酒精问题、过度吸烟或者非法药物滥用有直接关联,但不可否认的是由心理虐待造成的累积性创伤经历者或者一些风险虐待的受害者可能会通过使用酒精、处方药、烟草或其他药物,试图控制压抑随之而来的痛苦(Felitti, Anda, Nordenberg, Williamson, Spitz, Edwards et al., 2019; Norman, Byambaa, De, Butchart, Scott, & Vos, 2012)。高水平的不良童年经历可能会加重儿童的焦虑、愤怒和抑郁。如果吸烟、酗酒或吸毒等行为被认为是有效的应对手段,那么它们往往会被长期使用。例如,尼古丁被认为在调节影响方面具有有益的精神活性作用,有过虐待经历的人们通过吸烟来缓解抑郁或者焦虑,以此来短暂的压抑痛苦(Fluharty, Taylor, Grabski, & Munafò, 2016; Zale, Maisto, & Ditre, 2016)。因此,有虐待经历的人可能受益于尼古丁等药物来调节他们的情绪。

3. 家庭环境下儿童心理虐待产生的原因

心理虐待受害者会出现各种各样的困难,这些困难不仅从认知、情绪、行为方面对个人发展造成影响,还会影响一个人成年后的生活质量,对整个人生造成毁灭性的伤害,因此深入了解剖析心理虐待的产生原因是非常有必要的。知其根本,从根源上对其进行防御,是减轻心理虐待现象最为重要的方式。

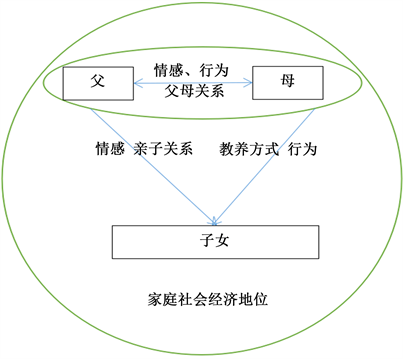

情绪虐待和忽视是心理虐待的主要成分,从情感关系这一方面,父母之间长期的关系不和谐会使儿童受到伤害,这包括父母间忠诚度冲突、感情冷漠疏离以及父母之间的暴力行为;家庭内部关系中,亲子关系也会从情感上对儿童产生影响;除了情感方面,父母的行为也是家庭环境下的重要一环(父母间的行为整合到父母关系的小节里),父母对子女的行为主要总结为其不良的教养方式,而不良的教养方式是家环境下对儿童产生心理虐待的重要因素之一;最后从整个家庭环境作为整体放在社会的背景下的角度来看,家庭资源的缺失和匮乏也会关系到父母和子女共同的生存条件。因此考虑到家庭整体环境背景以及家庭内部关系与行为,在家庭背景下对儿童造成心理虐待的原因主要来自于亲密关系冲突,包括父母关系不和谐、亲子关系问题等,父母的教养方式以及家庭社会经济地位水平也是儿童心理虐待的重要影响因素。这些因素之间具体的关系如下图1。

Figure 1. Relationship diagram of psychological maltreatment family factors

图1. 心理虐待家庭因素关系图

3.1. 父母关系

父母关系的不和谐可能会给孩子造成困扰,加重心理症状。Bernet, Wamboldt, & Narrow (2016)认为“父母关系困扰”关注的重点是父母关系危机对孩子的负面影响,包括对孩子的精神或医学疾病的影响,一般来说,受父母关系困扰的孩子会在行为、认知、情感和/或身体方面表现出功能受损。行为问题的例子包括孩子不愿意或拒绝与父母有一个良好的互动(父母疏远);认知问题可能包括认知失调(因信仰冲突而产生的不适)、试图同时维持对父母双方的爱(忠诚度冲突)和/或错误地认为被抛弃的父母是邪恶或危险的(父母疏远);情感问题可能包括愤怒、焦虑、情绪低落和创伤后症状;身体症状可能包括胃痛、头痛和一般医疗状况恶化。这里“父母关系困扰”指的是:父母之一或父母双方持续贬损另一方父母;高度冲突;亲密伴侣的困扰(对夫妻关系的不满,缺乏积极的交流,强制性交流);以及亲密伴侣的暴力行为(例如殴打、打耳光、咬人,极端的心理操纵和/或强迫性行为)。本文主要是基于家庭环境氛围下的心理虐待问题,因此以下所讨论的父母关系问题是建立在父母与孩子生活在一起的家庭背景下,不包括离异家庭。引发儿童心理虐待的父母关系问题主要集中在三个方面:父母忠诚度冲突、父母关系冷漠、疏离和父母间的暴力行为。

3.1.1. 父母忠诚冲突(Parentalloyalty Conflicts) (PLCs)

儿童暴露于父母间的忠诚度冲突是心理虐待的一种特殊形式,构成了儿童不良童年经历(Verrocchio, Baker, & Bernet, 2016)。PLCs涉及到一位父母干扰孩子对另一位父母的知觉,使孩子与父母之间形成三角关系。父母利用一些有目的性的行为使孩子参与他们的冲突,比如说:诋毁另一位父母、造成另一父母危险或者不爱自己的印象、排斥孩子表达出对另一父母的喜爱、干扰孩子与另一位父母的交流和联系、强迫孩子拒绝另一父母等,孩子在这种拒绝一个父母去取悦另一个父母的环境下可能会感到压力,造成心理不适(Baker & Eichler, 2014; Ben-Ami & Baker, 2012; Baker & Brassard, 2013; Baker & Verrocchio, 2015)。父母的忠诚度冲突是否与儿童心理虐待相关?Baker & Eichler (2014)选取157名大学生探讨了这个问题,他们对PLCs和心理虐待进行了分析,采用贝克策略问卷和心理虐待量表,发现PLCs与心理虐待之间存在显著关联。Wozencraft, Tauzin, & Romero (2019)发现贝克策略问卷评分与心理不适之间密切相关,这种关系的方向和强度强烈表明,父母忠诚度冲突的经历者中心理虐待的风险较高。因此,可以判定心理虐待的筛查与有PLCs的经历有关。这支持了父母忠诚度冲突可以造成儿童心理虐待的观点。

3.1.2. 父母关系冷漠、疏离

正如Baker & Ben-Ami (2011)所说,“父母疏离的心理学基础是缺乏同情心和无法容忍孩子的单独需求和感知,也是更普遍的心理虐待和其他形式的儿童虐待的基础”。一个经历了一方父母不接受与另一方父母关系的孩子会感到自己在心理上受到了虐待(Baker & Verrocchio, 2015)。父母之间关系不和谐是家庭氛围不好的关键因素,儿童长期生活在不温暖、冷漠的环境下,也是不良童年经历的一种。同时一方父母对另一方父母冷漠疏离,会使儿童感受到自己也受到了忽视和疏离,进而认为自己是没有价值的、不被爱的,形成负性的内化信念,负性观念是成年后自卑、抑郁的重要预测因素。父母关系的冷漠和疏离是较难控制的,当父母双方从内心里对另一方感到排斥,是很难进行掩饰的,而孩子又是家庭中最敏感的观察者,父母之间缺乏爱意,在孩子面前是无法掩饰的。除此之外,母亲作为主要的抚养者,当她们从丈夫那里得到的爱不足或者变少,情感上的空缺也会使她们更容易将这种敌意和不满发泄在子女身上,对子女的言语攻击和情感虐待的风险增加(Black, Slep, & Heyman, 2001)。

3.1.3. 父母间的暴力行为

亲密伴侣暴力使儿童有遭受虐待的风险(Coulter & Mercado-Crespo, 2015),儿童遭受家庭暴力是很痛苦的,短期和长期的消极后果都有(Bernet, Baker, & Verrocchio, 2015)。这些消极后果是通过对儿童造成心理虐待而产生的。当父母间暴力行为水平较低且长期发生时,孩子可能会发展为焦虑症(例如分离性焦虑症或广泛性焦虑症)或抑郁症(Bernet, Wamboldt, & Narrow, 2016);若父母间暴力行为水平较高时,则会对儿童造成直接的心理阴影,父母之间的拳打脚踢、互相攻击辱骂,儿童面临这种情况下会不知所措,极度缺乏安全感。家庭本应该是孩子避难的港湾,父母是孩子最信赖依靠的灯塔,却不曾想,温暖的港湾也会出现电闪雷鸣、狂风暴雨,这对他们来讲,是很沉重的打击。父母之间互相殴打辱骂是父母婚姻关系糟糕最直接的体现,孩子亲眼目睹父母之间的暴力行为,直观感受到父母之间缺乏爱意,还会影响成年后对伴侣的选择和恋爱关系的性质。

3.2. 亲子关系

亲子关系可能是保护性的、中性的或负性的(Bernet, Wamboldt, & Narrow, 2016),当亲子关系出现问题时便会对儿童的心理健康造成不良影响。DSM-V中指出亲子关系问题与行为、认知或情感领域的功能损害有关。其中的行为问题包括:父母对儿童的控制、教导和参与不足;父母的保护过度;父母的压力过度;争论升级为暴力威胁;没有解决方案时的回避。认知问题包括:对他人的意图进行消极归因;敌视他人或以他人为替罪羊以及无来由的情感隔阂。情感问题包括:在关系中的悲伤、淡漠或对他人愤怒的感觉(美国精神医学学会著,张道龙译,2014)。我们讨论的儿童心理虐待主要受到来自亲密抚养者的不合理对待,可能是父母双方或父母某一方对孩子施加压力,在这种情况下,亲子关系不足以构成保护性因素。但不排除另一种情况,即使儿童受到来自父母一方的心理虐待,另一方父母的照顾具有积极意义,可以保证受虐儿童得到良好的抚育、关爱和安全感,帮助他们从创伤中复原,那么积极亲子关系的支持可能降低心理虐待造成的不良影响,从而起到保护作用(刘文,刘娟,2015)。

负面的亲子关系是造成虐待的危险因素,有研究发现,虐待会影响亲子的交流,与常和父母沟通的孩子相比,很少与父母沟通的孩子更容易遭受心理虐待(Hong, Lee, Park, & Faller, 2011)。同时负面的亲子关系对儿童的虐待具有代际传递性,曾经有过负面亲子关系经历的人在成为父母后在对待子女时,也很难与他们的子女形成积极的亲子关系。与那些没有施虐倾向的母亲们相比,有对子女实施心理虐待的母亲则表示,她们对孩子的控制更加无情,而被问及他们小时候被吼的频率有多高时,在控制了其他因素(如性别、种族、子女数量等)之后发现,小时候每天都被骂的父母更容易吼骂他们的子女(Black, Slep, & Heyman, 2001)。

3.3. 父母教养方式

父母教养方式是一种相对稳定的模式,这种模式是教养观念、行为及其对儿童情感的一种综合体。在儿童虐待中,不良的教养是一个关键的危险因素(Knerr, Gardner, & Cluver, 2013)。如果父母认为孩子有问题,对孩子的发展缺乏了解,父母的压力和抑郁程度高,并且相信体罚的优越性,那么孩子更有可能受到虐待(Stith, Liu, Davies, Boykin, Alder, Harris et al., 2009)。儿童心理虐待发生情况与父母敌意和过度反应的教养行为存在正相关(Zhang, Ma, & Chen, 2016),严厉的父母养育增加了兄弟姐妹侵略的风险,而积极的父母养育可以防止这种侵害(Tippett & Wolke, 2015)。这说明父母的不良养育方式不只会导致父母对儿童造成直接的心理虐待,还会加剧同胞间的虐待风险。父母敌意和过度反应是不良教养方式的一种,是父母缺少养育技能的表现。韩国研究者发现,负面教养行为特别是父母过度反应和对子女的愤怒是产生儿童虐待行为的危险因素(Hong, Lee, Park, & Faller, 2011),并且父母敌意和过度反应教养行为也是儿童重度心理虐待的显著预测因子(Zhang, Ma, & Chen, 2016)。

父母的教养方式是父母对子女教育观念的行为体现,儿童可通过观察学习的方式习得父母的处事态度与行为方式,儿童期遭受心理虐待的个体易习得与之相关的不良行为模式,并更易表现出攻击行为(Hoeve, Stams, Van der Put, Dubas, Van der Laan, & Gerris, 2012)。当受虐儿童为人父母时,由于没有更科学的育儿观念和方式,可能会沿用负面的教养方式对待他们的子女。

3.4. 家庭社会经济地位

Meyers (2014)指出有限的社会经济资源以及婚姻压力使受害者很难获得发展所固有的关键支持。父母无法建立积极的沟通模型,也无法有效地处理人际冲突和情感动荡,这抑制了孩子们调节自己的情感体验和减轻虐待后果的能力。家庭经济压力通过影响父母的心理健康进而影响他们对子女的养育行为,间接影响儿童的社会情感发展。而儿童时期家庭社会经济地位的劣势对儿童心理健康有直接和持续性的损害。与在较富裕家庭中养育的儿童和青少年相比,在社会经济地位较低的家庭中成长的儿童和青少年既有内在症状,例如焦虑和抑郁,又有外在症状,例如侵略性、对立和过度活跃(Reiss, 2013)。从研究来看,经济困难主要通过父母心理健康和父母养育质量的负面变化来影响儿童的心理健康(Bøe, Sivertsen, Heiervang, Goodman, Lundervold, & Hysing, 2014)。经济上的压力会对父母造成直接的焦虑,在这种焦虑之下,父母不得不拿出大部分时间和精力用于缓解经济上的危机,同时在心理上会加重父母内心的无力感和失败感,这时候大部分心理资源需要用于父母自身的缓解与恢复,使得他们对子女的关注度降低,孩子的需求不能及时地得到父母的积极关注和解决,故而对子女的养育质量大大降低。当这种压力持续累积,父母的无力感上升到一定程度,则会产生愤怒感,愤怒在一定的刺激事件下爆发时,孩子是最直接被波及的对象。经济压力还可能会产生一系列的行为问题,如父母的酗酒、大量抽烟、吸毒、家庭暴力行为等,而这些都是造成儿童心理虐待的高危险因素。

4. 家庭关系中儿童心理虐待的干预方式

家庭内部因素是造成儿童心理虐待的主要原因,这是基于儿童的成长环境特点所决定的。然而对心理虐待的应对干预却可以从如家庭、学校、社会等不同机构和层面进行,通过不同服务部门的协调服务,联合干预,使儿童能早日摆脱心理虐待所造成的不良影响。

4.1. 家庭层面

当在家庭环境中设计预防战略,考虑到施虐者对于儿童来讲也是养育的源泉,针对家庭的干预项目应该从以下方面尽早实施有效的补救方案,减少或避免代价昂贵和无效的干预方案(Arruabarrena & De Paul, 2012)。我们了解到家庭因素下对儿童造成心理虐待的主要原因是父母关系、亲子关系、教养方式以及家庭经济地位等,对经历过复杂创伤的儿童来讲,家庭疗法被指定为一种有效的治疗方法,而家庭中照顾者的积极参与是治疗的关键要素(Spinazzola, Ford, Zucker, van der Kolk, Silva, Smith, & Blaustein, 2017),即父母有意识地主动承担起修复儿童创伤的任务,在稳定的经济基础条件下,改善夫妻婚姻关系,积极修复亲子关系,及时转变不良教养方式。

从家庭层面来讲,营造出良好的家庭氛围显得尤为重要,而婚姻关系和谐与否则是拥有良好家庭氛围的关键因素。国外提出一种有效干预方式即夫妻行为治疗(BCT),用于减少药物滥用和改善家庭氛围。最近对BCT研究的回顾发现,与个体化治疗相比,这种基于夫妻治疗的方法能更有效地减少伴侣间冲突(Lam, Fals-Stewart, & Kelley, 2009)。

研究发现,早期亲子互动中的互动修复可能是儿童心理创伤修复最及时有效的方式。儿童与父母冲突的修复在虐待家庭中相比其他家庭可能更具有挑战性,虐待孩子的父母表现出较少的积极情感回应,对孩子的暗示反应较不敏感,违背了照顾孩子的期望(Lunkenheimer, Busuito, Brown, Panlilio, & Skowron, 2019),而通过照料者及时、敏感地对孩子的暗示做出反应,有助于培养积极的亲子关系,帮助孩子重新建立新的安全依恋。同时在针对干预亲子关系的措施中,帮助改善父母情绪调节和弥补反思功能的缺陷,使父母关注孩子的情感和需求,发展认知行为策略以应对自身情绪管理不足的负面影响(Neger & Prinz, 2015),也是促进积极亲子关系的重要干预措施。

预防虐待儿童的主要战略还包括促进安全、稳定的养育关系的育儿计划,这些计划给父母提供了经验和对策,使他们能获得有效的父母教育实践经验。研究表明,父母对家庭环境下心理虐待的认识是心理虐待的重要保护因素。大多数中国父母没有意识到他们的行为会对儿童产生心理虐待,并且有害于他们的成长(Zhang, Ma, & Chen, 2016)。在中国,有隐含的文化规范指导我们忽略心理虐待,除非这种虐待达到了一定程度的慢性和严重性阈值(Wang & Liu, 2014)。在儿童的成长过程中,其遭受的心理虐待主要是由其抚养者无法采取适当的教养行为造成,父母的教养方式是父母对子女教育观念行为的体现,大多时候父母无心伤害自己的子女,只是由于教育观念陈旧、缺乏科学的家庭教育知识从而导致对孩子的伤害。那么,实施养育计划即父母了解家庭环境下心理虐待的知识(例如,不同的心理虐待形式和其造成的结果)也许是减少父母对儿童造成心理虐待的有效预防方法(Zhang, Ma, & Chen, 2016)。抚养者通过多种渠道如主动收集阅读教育类书籍、听专家进行育儿经验分享讲座以及从其他父母的教养方式中获益等,转变认知,以积极专业的教养方式增进积极的亲子互动模式,这对预防家庭环境中的儿童心理虐待有积极影响。

4.2. 学校层面

学校层面可以实施专业的父母教育计划。这首先需要配置训练有素的专业人员,各类学校可以引进专业的心理健康教育教师或者心理咨询师,成立心理健康与教育辅导中心,同时定期为学校其他授课教师进行培训,将对学生的心理关怀渗透到学校的各个层面。在中小学设置心理健康课程,教师除了向学生普及心理健康知识外,还应该使学生了解学校设立的心理辅导中心的作用以及遇到心理困扰时如何利用学校或社会提供的资源获得帮助。考虑到识别家庭内虐待儿童的困难,心理健康教育老师可以联合社区工作者针对识别迹象对有虐待症状的儿童进行家访普及预防项目。据Reynolds和Robertson (2003)报道,以学校为基础参与儿童–家长教育中心提供的广泛家庭教育培训计划,在虐待高危家庭中减少了50%的虐待现象。

父母教育计划或父母干预和虐待暴力预防计划,是很重要的普遍防止对儿童的暴力和虐待的策略。相比不治疗或像往常一样对待孩子,这样的育儿计划可以增强亲子关系的相互作用,减少消极的、严厉的或虐待的养育行为,以及培养积极的养育态度(Knerr, Gardner, & Cluver, 2011)。关于改变不良教养行为的父母教育计划,重点介绍通过家长教育来普及预防措施,在国外已有相当多的研究,如Triple P计划(Fujiwara, Kato, & Sanders, 2011; Heinrichs, Kliem, & Hahlweg, 2014)、强大的家庭计划(Conner & Fraser, 2011)、PACE计划(Begle & Dumas, 2011)、ACT项目(Knox & Burkhart, 2014)和FAST项目(Maalouf & Campello, 2014)等干预措施。

上述父母教育计划虽各有特色,但总体的干预措施思路相似,包括:1) 增加父母对儿童发展的认识,2) 提高积极育儿的做法和技巧,3) 促进使用非暴力教养行为以及增进和谐亲子关系(Altafim & Linhares, 2016)。这些计划均被证实能减少儿童的行为问题,有效地改善儿童的状况。如Triple P计划,证明为人父母的技巧和父母情绪调整的重要性。报告显示父母在参加了Triple P计划后,母亲们的教养效能提高了,父母教养方式及适应能力得到显著改善。Triple P干预组报告不正常的父母行为显著减少(Fujiwara, Kato, & Sanders, 2011)。从目前的研究结果来看,所有暴力和虐待的预防都应在普遍的育儿项目中得到解决,不是直接预防暴力和虐待,而是采取有效和积极的教养方式,鼓励健康亲子关系的发展、改善父母的行为策略、减少孩子的行为和情绪问题。教师指导家长提供有效的教育管理,鼓励父母用其他方法代替体罚,比如暂停技巧和正面强化。

4.3. 社会层面

儿童心理虐待不能得到预防或治疗,它将继续成为重大公共卫生问题之一。从西方儿童保护经验来看,社会工作是中国儿童保护和儿童虐待防治领域的重要一环。首先,在虐待儿童领域,需要以健全的科学为基础制定有效政策和服务,这些政策和服务涉及儿童虐待的预防和治疗。近三十年来,国家出台了《未成年人保护法》、《儿童发展规划纲要》、《反家庭暴力法》等系列儿童保护和儿童福利政策,但是目前国内还没有专门的儿童虐待预防相关法律政策,而国外早在几十年前就有了专门的法律法规,例如,美国早在1974年就曾由理查德·尼克松(Richard Nixon)总统签署《儿童虐待预防与治疗法案》(Child Abuse Prevention and Treatment Act) (以下简称为CAPTA),该法案要求为预防、查明和治疗儿童虐待与忽视提供资金,此后经过多次修订与授权,于2010年12月20日签署了《2010年儿童虐待预防与治疗法案再授权法案》。CAPTA是一部专门为防止儿童虐待而存在的法律,着重于减少风险和加强儿童保护和防止虐待,也是确保各部门获得足够的资金来维持儿童福利制度最好的保障,将有助于照顾最脆弱的儿童群体。因此在儿童虐待预防领域,中国有必要加强各项政策修订和优化,突破现有政策缺乏操作性的困境,促进整体性的儿童保护与儿童福利政策的形成与发展。

其次,加强国家对儿童福利机构的建设,不只负责机构中儿童的安全,还应该对遭受心理虐待的儿童提供关怀和帮助。在中国,儿童保护制度体系的关键要素一直都是不完整的,包括特定的法定机构、报告系统和处理程序,以及替代机构照顾(Katz, Shang, & Zhang, 2011)。而儿童保护制度中缺失的关键要素与替代机构有关。在中国只有那些父母或其他可能的法定监护人去世或无法找到的儿童才能被当地的福利院接收(Shang, Saldov, & Fisher, 2010)。换句话说,将监护权移交给国家并不适用于那些有家庭的儿童,即使他们被发现生活在令人不满意的环境中。儿童福利机构的设置不应该只针对那些无家可归的孩子,而应该致力于为所有遭受不良童年经历的儿童提供福利援助,并确保满足这些儿童的卫生需求,尤其是被虐待儿童高度复杂的卫生需求。因此,对于有被虐待历史的儿童,医疗补助计划的平均支出比其他参加医疗补助计划的儿童要高很多。支出项目包括基本的身体健康检查、门诊治疗(包括创伤治疗)、精神药物治疗、药物管理、门诊物质使用治疗、家庭治疗、心理评估、社会心理康复和有针对性的病例管理(Noll, Susman, Carmody, & Reader, 2018)。

考虑到遭受虐待的儿童也将纳入儿童福利院关注的对象,儿童福利机构将面临着超出其响应能力的工作量,因此,社区参与儿童福利机构工作规划是应对儿童虐待复杂性的必要渠道。大量的实证研究表明,社区层面的干预措施可能会防止虐待儿童(Lei, Cai, Brown, & Lu, 2019; Daro & Dodge, 2009)。社区协助福利机构工作的一个关键要素是帮助识别、筛选有被虐待症状的儿童,收集和解释遭受虐待儿童的外在行为问题(如药物滥用、辍学、犯罪、暴力)以及内化问题(如抑郁、焦虑、创伤后应激障碍) (Salazar, Haggerty, de Haan, Catalano, Vann, Vinson, & Lansing, 2016),除了调动社区资源对这些儿童提供心理援助,还可向儿童福利院申请医疗援助。

5. 总结与展望

综上所述,国外对儿童心理虐待问题的研究相对比较成熟,文章针对心理虐待对儿童认知、情绪、行为方面的影响、产生心理虐待的家庭因素(尤其是父母的婚姻关系和教养方式)及如何从家庭、学校、社会层面进行干预三个方面进行详细阐述。通过借鉴国外相对成熟的干预方式提出针对儿童心理虐待如何从不同层面进行预防和干预,但由于心理虐待问题本身的复杂性与隐匿性,目前仍然存在一些问题需要未来研究去解决与完善。

5.1. 从家庭多种虐待形式中识别儿童心理虐待

我们已经了解到心理虐待是最具持久影响力的一种虐待形式,同时因为其具有隐匿性的特点,尤其是在家庭环境下,常与多种形式的暴力冲突和虐待形式共存,例如亲密伴侣暴力(Coulter & Mercado-Crespo, 2015; Heise, Pallitto, García-Moreno, & Clark, 2019)、身体虐待、性虐待、同胞间竞争冲突(Meyers, 2014)等。多数情况下,心理虐待与性虐待、身体虐待或者其他形式的暴力冲突同时发生时,外在暴力冲突的行为模式更容易被注意到,便会导致人们会不自觉地忽略对儿童造成的心理虐待。因心理虐待本身具有长期性、隐匿性的特征,会隐藏在其他形式的虐待类型(如身体暴力或性暴力)之下对儿童造成身心伤害,在未来的相关研究中,要注意区分和识别心理虐待,将造成心理虐待的因素纳入识别体系,尤其是对儿童心理虐待的识别,家庭因素下的父母关系、亲子关系、教养方式等都是重点预测因子,多数家庭暴力或家庭不和谐的相关研究中,都要特别注意对儿童心理虐待进行识别和筛选。

5.2. 关注中国文化背景下心理虐待的特异性影响

通过对大量国内外的文献资料进行梳理,我们能确定对儿童的心理虐待会给儿童带来严重的损害,这些损害包括认知、情绪、行为方面。结合中国实际情况,除了考察正常家庭系统下(即父母双方共同养育子女)外,对于特殊家庭情况下的儿童,如单亲儿童、留守儿童等,是否会造成不同的心理损害,即心理虐待对不同类型的儿童是否会造成特异性伤害以及伤害的严重程度是否有所差异。有研究发现单亲家庭的儿童并不会比双亲家庭儿童存在更多的心理虐待情况,例如巴基斯坦家庭的单亲父母比夫妻更少虐待孩子,单身母亲倾向于为孩子提供比其他照顾者更多的温暖和关爱,他们的目标是把这些孩子作为未来支持的来源(Khamis, 2000),考虑到文化差异,这一结论并不一致,目前国内还尚未有相关研究结论。因此,未来研究首先需要确定在我国文化背景下,家庭结构是否为儿童心理虐待的潜在影响因素,其次还需要关注对于在特殊家庭结构下的单亲儿童、留守儿童,心理虐待的影响是否具有其它特异性影响,或者是比其他类型儿童影响更为深远。

5.3. 重视心理虐待相关变量的整合与控制

大量研究证实了心理虐待会对儿童造成长期或者短期的心理困扰,有些短期影响在某些调节变量的影响下会减轻甚至是完全消失,比如在对早期亲子关系进行干预之后,通过照顾者积极参与对受虐儿童的依恋修复,运用科学的教养方式满足儿童的情感需求,使得一些不良后果得以避免。目前研究对于如何确立合适的调节变量以及衡量其有效性进行了初步探寻,如在探究儿童心理虐待与忽视对自杀意念的关系中,发现友谊质量在直接路径和间接路径中起调节作用(周菡,余思,刘勤学,张微,2019);Arslan (2016)发现心理弹性和自尊对遭受心理虐待的儿童在情绪和行为问题上起着保护作用;社会支持在减轻儿童心理虐待的影响中起着积极的作用,儿童感知的社会支持水平越高,便更可能利用家庭外的资源规避心理压力,其情绪行为问题越少(刘文,刘娟,2015)等。尽管这些变量之间存在特定的联系,目前却没有相关研究探讨变量之间的交互作用。未来需要把影响儿童心理虐待的相关变量进行整合与控制,深入探讨儿童心理虐待的产生机制。

5.4. 开展二胎环境下儿童心理虐待问题的本土化研究

家庭环境除了上述研究所提到的父母关系、亲子关系、家庭教养方式和家庭经济水平外,还有研究发现与大型家庭(例如6个或更多同胞)相比,子女数量少的家庭(例如2个同胞)的儿童遭受虐待较少。这说明大家庭中存在兄弟姐妹争夺稀缺资源或有限资源的趋势,家庭内部资源分配问题也会对儿童造成心理虐待,这些内部资源除物质经济资源外还有父母对子女抚养上所付出的非物质资源。随着孩子数量的增加,父母或监护人的角色和责任可能会分散,父母责任的减少又会使孩子更易受到年长的兄弟姐妹等家庭成员的虐待(Adjorlolo, Adu-Poku, Andoh-Arthur, Botchway, & Mlyakado, 2017)。中国由于计划生育的国情使国内很少有像国外的大型家庭(例如有3个或以上的子女),独生子女家庭不存在家庭内部资源分配问题。然而随着二胎政策的开放,不少家庭迎来了新的生命,头胎儿童与二胎儿童之间是否会存在因资源分配问题而造成的潜在心理虐待。通过借鉴国外家庭环境因素与儿童心理虐待的相关研究,考察我国文化背景下二胎家庭中儿童心理虐待问题势在必行。

5.5. 对儿童心理虐待干预方式进行监督及有效性评估

关于心理虐待的干预方式大多是从国外相关研究进行总结,例如从家庭和学校层面主要可以从父母教养计划进行干预;从社会层面可以通过立法、社区参与和完善加强儿童福利机构职责的方式实现。与国外较成熟的干预体系相比,国内的起步略晚,未来需要大量的实证研究来确定适合国内情况的干预步骤以及评价其可行性和有效性。从国外干预经验来看,实施父母教养计划对减轻儿童心理虐待效果显著,不过对于我国具体有效的教育计划内容、如何进行监管实施以及其有效性都未可知,未来研究可以从实证角度出发,联合具有成功教育经验的父母、教育专家、社区工作人员等,制定出符合我国国情的父母教养计划,并评估其有效性。此外开展社区防控工作也是重要的干预措施,加强我国社区预防工作势在必得,社区工作者需要对社区内每户家庭基本情况进行登记,尤其是对造成儿童心理虐待的影响因子如父母婚姻关系、父母的虐待史、家庭经济状况等进行详细记录,对儿童实施定期筛查,对有虐待症状的儿童联合儿童福利机构提供心理救助。作为儿童专门救助组织,完善儿童福利机构职责也是不容忽视的一项重大干预策略,提供完整的防护救助体系,包括进行心理评估确定虐待的严重程度、提供心理咨询服务、实施医疗救助(包括身体健康检查、门诊药物使用、精神药物治疗等)。

从上述总结来看,实现这些干预途径,除了要提高国家、社会、家庭对预防儿童心理虐待的重视程度,还需要大量的资金以及人力投入,这些干预方式得以顺利实施需要各个阶层共同的努力。

NOTES

*通讯作者。