1. 引言

在飞速发展的城市化进程中,依旧可以看出各地区城镇化发展速度和水平呈现出层次不齐的状态,但结果都会导致城市扩张。随着城市的扩张,城市人口将急剧上升,提高居民生活质量是发展的必然趋势。1933年,《雅典宪章》就提出游憩是城市四大功能之一。高品质的游憩需求逐渐成为居民美好生活的必需品,随着大众对游憩消费观念的转变,这项活动已不再是小部分人的特权 [1],它已逐步走入大众的视野。根据《中国经济生活大调查》,2018年随着带薪休假制度的逐步落实,中国居民休闲时间也得到了极大的保障。大调查与数据联盟伙伴中国科学院财经战略研究院联合课题组的测算发现,中国人每天的休闲时间平均为2.84小时,休闲时间的增加与之满足休闲活动的游憩空间是否契合成为人们重点关注之一。

城市公共游憩空间是衡量城市社会文明程度和居民生活质量的重要因素,其规划和发展在急切缓解当前快速城镇化进程中,城市(尤其是大城市)的游憩空间供给不足与居民游憩需求激增之间的矛盾,解决特殊时段(周末、节假日、“黄金周”等)高强度游憩活动引起的人员密集、道路堵塞、游憩空间滥用等问题上具有极其重要的意义,在有效提升城市的宜居性,吸引外商投资,增强城市居民幸福感,助于城市和谐发展 [2] 等方面发挥着独特的作用。吴必虎 [3] 等认为城市公共游憩空间是处于城市或者城市近郊的,游憩者可进入的,具有休息、交往、锻炼、娱乐、购物、观光、旅游等游憩功能的开放空间、建筑物及设施。在未来,当前人们将把更多的时间用于休闲,游憩空间将成为人们活动转移的重心,游憩活动也将会给城市带来变化 [4]。

中国旅游业正在进入重大变革期和调整期,优化拓展游憩空间对未来旅游实现转型具有指导意义 [5]。当然,由于各地区经济发展、文化底蕴、民俗习惯等多方面因素的影响,城市公共游憩空间也存在地区差异。但在其中也有一个不容忽视的问题,中小城市对于其的研究明显与大城市存在较大差距,尤其是在城市公共空间的规划和建设问题上,所以我们推进对中小城市公共空间的研究有着非常重要的意义。

综上所述,城市公共游憩空间对于城市发展有着非同凡响的作用,其空间规模、特征和布局均是其服务功能、社会和生态效益的关键影响因素 [6]。本研究以呼和浩特为例,结合近期大数据热潮 [7]、调研以及GIS、谷歌地图等结合的方式,运用服务半径的缓冲区的分析方法,揭示呼和浩特市公共游憩空间格局特征,并提出相应的优化设计建议以鼓励居民参与游憩活动。

2. 研究方法与数据

2.1. 研究区概况

呼和浩特位于祖国北疆,也有“青城”之美誉别称,是内蒙古行政中心。这里是一个民族气息浓厚的地区,以汉族、蒙古族人数居多。总面积为17224平方公里,北部和东南部为山地类型,南部及西南部为平原类型,地势由东北向西南倾斜。呼和浩特属于典型的大陆性气候,四季气候变化明显。中蒙俄经济走廊是丝绸之路经济带的一部分,呼和浩特则是中蒙俄经济走廊华北通道的重要组成之一。

呼和浩特市辖4区(玉泉区、回民区、新城区、赛罕区),4县(托克托县、清水河县、武川县、和林格尔县),1旗(土默特左旗)。本文的研究对象为玉泉区、回民区、新城区、赛罕区(图1)。一方面这四个区在行政上为呼和浩特主城区;另一方面它们位于呼和浩特市中心,经济发展较快,城市规模大,人口较密集,呼和浩特市公共游憩空间主要位于这四个区。

2.2. 研究方法与步骤

2.2.1. 建立缓冲区

缓冲区(buffer)是对一组或一类地图要素(点、线或面)按设定的距离条件。围绕这组要素而形成的一定范围的多边形实体,从而实现数据在二维空间扩展的信息分析方法 [8]。

从数学的角度来看,缓冲区是给定空间对象或集合后获得的它们的领域。领域的大小由领域的半径或缓冲区建立条件来决定。因此对于一个给定的对象A,它的缓冲区可以定义为

公式(1)

式(1)中,d为欧式距离,也可以是其他的距离。其中r为领域半径或缓冲区建立的条件。

缓冲区建立的形态多种多样,不同形态的缓冲区可以满足不同的应用要求。我们将其可以分为三大类:点状要素缓冲区、线状要素缓冲区、面状要素缓冲区(图2)。缓冲区分析应用十分广泛,可以解决交通可达性 [9]、土地利用 [10] [11]、空间分布 [12] [13] [14] 等的相关问题。本研究运用缓冲区分析方法对呼和浩特城市公共游憩空间进行分析。

Figure 2. Analysis of point, line and plane buffers [15]

图2. 点状、线状、面状缓冲区分析 [15]

2.2.2. 确定服务半径

缓冲区半径的确定是根据居民从出发地到目的地所用时间与出行速度计算得到,即“出行速度”ד时间”=“距离”。在此所用数据都是在理想化条件下进行计算,出行速度不受特殊情况干扰(速度恒定);所用时间不包括路上因其他状况(堵车、碰到熟人交谈等)干扰的时间。

居民因选择交通方式的不同使得出行速度不同,根据选择的出行方式,可以对速度进行分类研究:① 步行,② 公共汽车,③ 私家车,④ 自行车,⑤ 电动车、摩托车。基于高德地图交通大数据以及呼和浩特实际情况综合考虑,测算得出以上五种交通速度:① 步行约为60 m/min,② 公共汽车约为333 m/min,③ 私家车约为500 m/min,④ 自行车约为200 m/min,⑤ 电动车、摩托车约为267 m/min。

2.3. 数据

本研究涉及到的数据分为两大类:一是居民游憩行为特征,二是呼和浩特市公共游憩空间。第一类主要采取网上问卷调查方法获得,第二类是通过GIS数据获得。本次调查共收到问卷302份,经过仔细检验筛选,清除不合格问卷10份,得到合格问卷292份。本次问卷分别从性别、年龄、所在城市交通状况、参与游憩活动时更倾向于选择哪种交通方式以及愿意在各种交通方式上所花费的时间等9项指标进行调查。调查中男女比例为50.34%和49.66%,调查较为平衡,其他数据基本呈正态分布,由此可认为此次调查数据可作为分析数据使用。其他如人口和各区面积等数据来源于呼和浩特统计局(2019年呼和浩特统计年鉴)。

3. 基于居民游憩行为分析的服务半径的确定

调查结果显示,在参与游憩活动时,大家更倾向于步行(56.85%),其次是公交车(46.92%)、私家车(38.36%)、自行车(34.93%)以及电动车或摩托车(29.11%)。年龄在16~30之间的居民参与游憩活动时更愿意选择健康环保的方式出行,61.62%的人选择步行,公交车49.73%,自行车38.92%;私家车与电动车的比例最低,分别为29.19%和28.11%。这可能与这一代人的思想观念和经济状况有关。年龄在31~45之间的居民认为所在城市较为拥堵的比例也最大达到61.29%,他们参与游憩活动时最愿意选择自己开私家车(54.84%)出行,步行比例与私家车比例接近51.61%,接下来是公交车(33.87%)、自行车(29.03%)、电动车(24.19%)。

年龄在46~60之间的居民更愿意选择公交车(53.85%)参与游憩活动,步行与私家车比例持平均在46%左右,选择电动车比例达到34.62%,最不愿意选择骑自行车,选择比例为15.38%。61岁以上的居民选择步行参与游憩活动的比例最低。由于15岁以下居民参与调查人数较少,所以不加以分析。

根据居民选择不同交通方式的平均用时,并结合呼和浩特市各种交通方式出行速度以及呼和浩特市交通状况可以计算得到呼和浩特市公共游憩空间平均吸引半径(表1)。

Table 1. Average attraction radius of public recreation space in Hohhot

表1. 呼和浩特市公共游憩空间平均吸引半径

在研究的5类交通方式中,通过计算得到各种交通方式的吸引半径。呼和浩特市公共游憩空间步行的平均吸引半径是1920 m,公交车的平均吸引半径是11400 m,私家车的吸引半径最大为24000 m,电动车或摩托车平均吸引半径为9250 m (目前在城市中摩托车数量较少因而将摩托车与电动车速度列为相同),自行车的平均吸引半径为6840 m。

在实际生活中,居民会根据自己所在位置距离游憩空间的远近以及游憩空间的规模、功能、名气等特点进行选择。在数据调查中我们发现步行是居民进行游憩活动最重要的交通方式,因而以步行平均吸引半径为标准得到核心服务半径,边缘服务半径以电动车或摩托车和自行车的平均服务半径为标准,潜在服务半径则以公交车和私家车的平均服务半径为标准。计算得到各类服务半径数据如下:

① 核心服务半径:1920 m

② 边缘服务半径:8045 m

③ 潜在服务半径:17700 m

根据计算结果对呼和浩特市公共游憩空间的服务半径进行缓冲区分析(图3)。

通过缓冲区分析图,我们可以明显的看出,公共游憩空间范围越大其空间服务半径也越大,距离越相近的游憩空间它们服务半径的重合程度也越高。呼和浩特市公共游憩空间大部分集中于四个区的分界线上,密集程度非常高,分布较不均匀,并由市中心向外扩散。由此导致核心服务面积较大程度重合,不利于缓解居民进行游憩活动时拥挤问题,其服务质量不易提高。虽然边缘服务半径覆盖程度较高,但由于去往这些游憩空间时,出行方向指向市中心,市中心道路为城市建造初期时的道路,缺乏长期规划,道路较为狭窄,而且很多道路没有设置单独的自行车道,自行车、电动车等车位也较难寻找。综合各种因素,如何更好利用边缘服务区的距离优势也是相关部门需要重点解决问题之一。

潜在服务区几乎完整的覆盖了回民、新城、玉泉三个区,但赛罕区的覆盖率与其它三个区相比差距较大。这种情况的出现可能是由于赛罕辖区面积较大,交通方式的发展将会改变这一状况。如何让赛罕区与其它三区在公共游憩空间上均衡发展也是有待考量的重要任务。而且,我们是以公交车、私家车为

Figure 3. Service radius of public recreation space in Hohhot

图3. 呼和浩特市公共游憩空间服务半径

标准进行计算潜在服务半径,若是以这两种方式进行游憩活动,将增加居民的出行经济成本。假设是在工作日参与游憩活动,考虑到呼和浩特的交通拥堵状况,则不利于上班族下班时间进行游憩活动,集中于周末则可能会导致“停车难”等问题。现在我们更加倡导绿色低碳出行,所以改善这种方式带来的不利影响也是我们今后的着眼点之一。

4. 结果与分析

4.1. 服务适宜度及其分级

根据表1公共游憩空间核心服务半径计算服务面积。我们用服务面积比来评价城市公共游憩空间的分布和格局情况,可以得到(表2)。计算公式为:

服务面积比 = (服务面积/研究区面积) × 100% 公式(2)

Table 2. Core service areas of public recreation space in Hohhot

表2. 呼和浩特市公共游憩空间核心服务面

根据计算出来的服务面积比进行排序,服务面积比最大的是回民区,接下来依次是玉泉区、新城区、赛罕区。从表中可以看到各区服务面积比之间存在较大差异,但整体比例都较为低下。占比最高的是回民区达到31.3%,占比最低的是赛罕区最低达到6.7%。玉泉区、新城区比例分别为15%、12.4%,比例均在15%以下。

对公共游憩空间核心服务面积比进行分级可以体现城市公共游憩空间的格局特征。从游憩参与者参与舒适度的角度出发,为了更好的对各区游憩空间的差异及格局特征进行比较,我们将公共游憩空间核心服务面积定义为服务适宜度,即公共游憩空间服务居民的适宜程度,并进行平均数分级,分为五级。每20个百分点为一级,从高到低记作A、B、C、D、E级。对呼和浩特市公共游憩空间进行分级,结果如(表3)。分析(表3)可知,呼和浩特市各区整体服务适宜度偏低,A级、B级、C级三级标准没有一个区达到,仅有回民区处于D级标准,其它三个区都处于E级标准。这样低水平的空间分布格局极大程度的影响了居民参与游憩活动的适宜度。且游憩空间分布较为集中在市中心,市中心与市区边缘的大部分空间都为空白区域,这样的分布格局特征极大的影响和限制了距市中心距离较远的居民对参与游憩活动需求的满足。

Table 3. Service suitability grade table of public recreation space in Hohhot

表3. 呼和浩特市公共游憩空间服务适宜度分级表

4.2. 空间格局分异

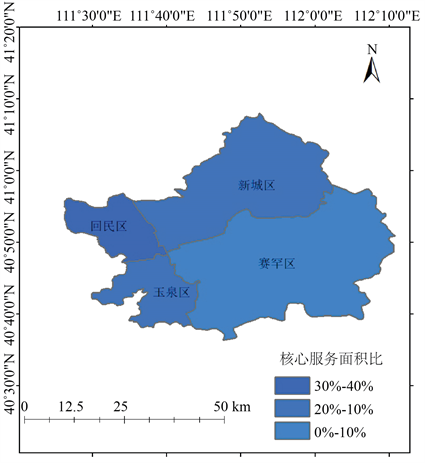

将GIS与服务适宜度的研究结果结合,做出GIS分异图(图4)。呼和浩特市公共游憩空间核心服务格局的空间差异分析如下:

第一, 各区差异较大,整体核心服务面积比较低,最高为回民区在30%以上,最低为赛罕区低于10%,公共游憩空间分布不均衡;

第二, 回民区是核心服务面积比最高的区域,拥有一些较著名的公园,如历史悠久的青城公园、以“爱国主义教育”为主题的乌兰夫公园、极具特色的伊斯兰风情街等;赛罕区是核心服务面积最低的区域,游憩空间数目较多,核心服务面积并不小,但由于区域面积最大,使得比例成为最低。玉泉区、新城区服务面积比差距较小,处于同一等级,新城区低于玉泉区。新城区是经济发展最好的地区,地区生产总值为7777650万元,政府公共预算支出为430583万元;而玉泉区地区生产总值3279562万元,政府公共预算支出为146019万元;双方经济差异可能会导致公共游憩空间格局出现新的局面。

4.3. 供需矛盾分析

公共游憩空间的总布局、功能类型的需求以及总的需求规模由人口规模和分布所决定。此处仅考虑人口规模因素影响下的需求,人口规模与核心服务面积的比例可以反映出各区的供需矛盾。供需矛盾公式为:

供需矛盾 = 人口规模/核心服务面积 公式(3)

比例越大,供需矛盾越大;比例越小,供需矛盾越小。将所计算出的数据利用GIS可得到供需矛盾分异图(图5)。由图可知,赛罕区供需矛盾最为严重,回民区供需矛盾最小,新城区供需矛盾较小于玉泉区。赛罕区人均可支配收入在四区中处于靠前地位,供需矛盾突出会影响居民游憩活动的参与度与好感

Figure 4. Spatial variation of core service area ratio of public recreation space in Hohhot

图4. 呼和浩特市公共游憩空间核心服务面积比空间分异

Figure 5. Spatial differentiation of supply-demand contradiction of public recreation space in Hohhot

图5. 呼和浩特市公共游憩空间供需矛盾空间分异图

度,不利于提升赛罕区软实力。玉泉区供需矛盾也较为突出,且经济发展水平较低,居民对高质量的公共游憩空间的需求难以得到满足。

5. 结论

1) 研究区公共游憩空间大部分集中于四个区的分界线上,密集程度非常高,分布较不均匀,并由市中心向外扩散。2) 各区服务面积比之间存在较大差异,但整体比例都较为低下。3) 游憩空间供需矛盾突出,赛罕区供需矛盾最为严重,回民区供需矛盾最小,新城区供需矛盾较小于玉泉区。

6. 讨论

通过研究,我们发现各区界限相交的旧城区公共游憩空间核心服务面积覆盖率较高,但由于人口密度大以及某些历史原因,使得各项功能集聚,交通极其拥堵,由此导致出游的便捷程度较低,难以满足参与者对公共游憩活动高质量的需求。并且,旧城区空间有限,建筑设施较密集,大规模增加各类游憩空间是难以实现的,因此其优化与调整应该向细节化与立体化发展。应当注重对街道、小区、已有的绿地等空间格局的优化设计,改善其服务功能,增加服务面积。可以发展错层空间、屋顶等特殊公共游憩空间,在市中心有几所大学分布,可发展大学校园游憩;通过绿色走廊、旅游专线公交等将各类游憩空间整合形成网络,并且做好后期游憩空间视觉保护。

呼和浩特市二环外尽管有几处规模较大的公共游憩空间,如大青山野生动物园、南湖湿地公园,但数量较少,且布局不均衡,主要以观光游览为主,核心服务面积低,不能满足居民游憩需求。因此这些区域公共游憩空间整合和优化的主要任务是增加不同类型、不同规模的公共游憩空间布局,使得游憩空间均匀、多样分布。并积极与二环内游憩空间关联,形成从中心到边缘的多种多样的游憩空间静态、动态组合,满足对不同性别、不同年龄、不同文化的居民的需求,把人的内心需求服务体系更加人性化,从而达到引流的功能。同时,加强公共交通系统的建设,公共交通系统可压缩游憩点的时间距离通达值来提升游憩点的游憩集散能力,呼和浩特目前正在建设的地铁将会缓解旧城区交通拥堵的状况,方便居民参与游憩活动。

公共游憩空间不应只有游览观光的功能,应集教育、休息、交往、体育、商业、娱乐等多项功能。在公共游憩空间优化、建设过程中,应当融入文化与科技因素,注重寻求符合呼和浩特文化气息的融入方式,涵盖教育、慈善、环保等多领域;加入符合现代潮流的高端科技元素利用网络数据平台,做出呼和浩特专属的形象设计。小黑河、大黑河两河沿岸可修建自行车道,满足居民体育锻炼的需求,提倡低碳环保出行方式。应当在游憩休闲与商业设施、商业活动进行融合,也可利用政企合作等多种方式满足城市居民的基础上吸引外来游客提高城市旅游目的的竞争力,提升市场忠诚,将呼和浩特打造成为智慧旅游城市。