1. 引言

志愿行为一直是一个被广泛关注的话题,不同的研究者对其有不同的定义。Snyder和Omoto (2008)认为,志愿行为是指在组织背景下,个体自由选择和经过深思熟虑后的帮助活动,这种帮助活动具有长期性和无偿性。刘凤芹,卢玮静和张秀兰(2015)将志愿行为界定为个体非义务的、自愿性地无偿帮助其他人、群体或机构的组织化行为。本研究认为,志愿行为是个体主动、无偿、长期地向他人提供帮助的亲社会组织化行为。

志愿服务作为一项崇高的社会性事业,在社会经济发展、社会文明建设和社会灾难治理等方面都发挥着重要的作用。就目前来看,青年大学生已成为志愿服务群体中不可忽视的一股重要力量,尤其在社会保障、社区服务、救援抢险、大型活动、扶贫开发等方面(安国启,曹凯,2002)。志愿服务的行为不仅能促进个体的身心健康,还能增强个体的应对能力、提高生活满意度(石伟,李林,2010)。

影响志愿行为的因素主要分为内部和外部两类。其中内部因素包括志愿动机、人格等。志愿动机是指激发、维持个体志愿行为的内在心理动力(Clary et al., 1998)。根据马斯洛需要层次理论,个体有生理需要、安全需要、爱和归属的需要、尊重的需要以及自我实现的需要,志愿行为能够满足个体自我实现的需要。陈静静和冯浩(2021)的研究证实:志愿动机的利他取向与志愿行为活跃度存在显著正相关。志愿动机是个体的内在心理过程,志愿行为是此内在过程的外在表现,志愿动机能够激发个体志愿行为的产生。功能主义认为,人们只有在志愿活动的属性符合他们动机的时候才会选择此志愿活动,做出志愿行为(李林,石伟,2010)。根据特质理论,人格特质会影响个体做出志愿行为。大五人格与志愿行为存在着紧密的关系,其中宜人性对志愿行为存在显著的直接影响,外倾型在亲社会动机与志愿行为中起着中介作用,即亲社会动机通过外倾型对志愿行为产生显著影响(Carlo et al., 2005)。Erez等人(2008)分析后得出结论:在“安全型、焦虑型、回避型”三种依恋类型中,高回避型依恋对志愿行为具有直接抑制作用,其志愿行为发生率最低;在利己动机的驱动下,高焦虑型依恋者才会从事志愿行为。

外部因素包含风险因素、助人场景等。情境中的风险因素会影响个体的助人行为。Fischer等人(2011)的研究表明:如果个体所处情境的风险很大,即个体需要付出的代价越高,个体的助人行为将会减少。如果情况特别紧急且存在旁观者时个体从事助人行为的可能性会降低(Hortensius, Schutter, & Gelder, 2016)。此外,消费场景的不同会影响个体所做出的购物决策。同样,不同的互助场景也可能会影响个体志愿行为的决策。个体在识别不同志愿场景图片时产生不同的决策想法,最终将影响其志愿行为的实施(黄敏学,王薇,2019)。

另外,规范信念是个体的一种预期,即个体产生某个行为时,他人对该行为认可与否的一种预期。也就是说普通群众的救助相较于专业人士和受灾群众的救助而言,对灾区的救援更不符合个体的预期,那么对个体的影响程度更高。共情–利他假说提出,他人处于困境会引发旁观者产生心软、同情和怜悯等情绪,个体对这一情绪体验越强烈,就越想帮助他人脱离困难情境,采取助人行为的可能性就越大。且高志愿心理水平的个体对受灾群众的同情心高于低志愿水平的个体。

综上,以往研究提出的人格特质并不能与志愿服务完全契合,用现有的人格特质量表去预测志愿行为也缺乏针对性。因此本研究提出志愿心理这一概念,即与志愿服务直接相关的人格特质。研究1a采用质性研究方法,通过线上向被试提问的方式,使用Nvivo11.0软件对访谈资料进行分析,初步探索志愿心理结构的因素构成。研究1b采用量化研究方法,基于研究1a的四个因素编制大学生志愿心理量表,通过探索性因子分析和验证性因子分析,检验志愿心理因素结构间的合理性,为后续研究提供有效的测量工具。

其次,当前对志愿行为影响因素的研究多从内部或者外部的单一方面进行,而没有考虑内外部共同因素对志愿行为的交互作用。因此,本研究在探寻志愿心理的因素构成后,研究2采用2 (志愿组别:高、低) × 2 (干预:前、后) × 3 (互助场景:专业人士、普通人士、受灾群众)的混合实验设计,采用大学生心理志愿量表与不同助人情景图片作为研究材料,探究互助场景(外部因素)与志愿心理水平(内部人格因素)对当代大学生志愿行为的影响,进一步从实验角度证明大学生志愿心理量表的有效性。

根据共情–利他假说和规范信念,高志愿水平大学生的内部资源本身较高。因此本研究假设:观看不同带有风险因素的助人场景图片对高志愿心理水平大学生的志愿行为影响不显著。低志愿心理水平大学生内部资源相对较低,相较于另外两种带有风险因素的救助场景图片,观看普通人士救助场景图片导致志愿行为更少。

2. 研究1a

2.1. 研究目的

采用质性研究方法,初步探索志愿心理结构的因素构成。

2.2. 研究方法

2.2.1. 被试

选取访谈对象18名(男7名),平均年龄为23.94 ± 4.80岁,其中本科学历占55.6%,硕士学历占38.9%,博士学历占5%。本研究的样本数量符合不少于12人的要求(Lincoln & Guba, 1985)。

2.2.2. 访谈

通过查阅相关文献和研究小组讨论,确定访谈提纲:1) 提及志愿者,你会联想到什么词语(至少三个)?哪一个最重要?2) 你觉得为什么有的人志愿心理水平高,主动去做志愿者?3) 你觉得为什么有的人志愿心理水平低,很少去做志愿者?4) 你觉得自己是志愿心理水平高的人吗?为什么这么觉得?5) 你身边有志愿心理水平高的人吗?如果有,他们有什么特征?

本次访谈均采用线上形式,由研究小组成员通过微信向被试询问问题,并将被试的回答进行整合,形成正式的访谈资料,每次访谈持续8~10分钟不等。

2.2.3. 资料整理

采用Nvivo11.0质性分析软件对访谈材料进行分析。依据扎根理论(Strauss & Corbin, 1990)对质性研究的分析步骤,研究小组成员对原始访谈材料的编码和理论建模不断进行思考和整理,形成三个层次的编码:1) 开放式编码,将原始材料进行分析、筛选和比较,实现原始材料的概念化;2) 关联式编码,分析和建立概念之间的关系,根据因果关系、情境关系等将开放式编码进行合并;3) 核心式编码,将关联式编码进行合并,建立树状节点,随后研究人员反复进行验证和修订,构建理论模型。

2.3. 研究结果

在开放式编码阶段,产生33个码点,144个参考点;通过分析合并,关联式编码形成9个更为精炼的码号;最后通过核心式编码形成4个树状节点,分别是内外资源、行为倾向、性格因素和精神认知(以行为倾向为例见表1)。

Table 1. Open coding, relevance coding and core coding of behavior tendency (part)

表1. 行为倾向的开放式编码、关联式编码和核心式编码(部分)

3. 研究1b

3.1. 研究目的

基于研究1a编制的量表,进一步采用量化分析方法,通过探索性因子分析和验证性因子分析,检验志愿心理四因素结构的合理性,为后续研究提供有效的测量工具。

3.2. 研究方法

3.2.1. 被试

采用问卷网平台收集631名被试,剔除20名未认真作答的被试后剩余611份样本数据,问卷有效回收率为96.8%。将被试随机分成两部分。样本一(共300人,男105人,M = 23.33岁,SD = 5.54)用于探索性因子分析。样本二(共311人,男108人,M = 22.87岁,SD = 5.25)用于验证性因子分析。

3.2.2. 问卷编制

研究小组成员将研究1a中的开放式编码内容编制成包含44个项目的初始问卷,分为内外资源(5题)、行为倾向(16题)、性格因素(13题)和精神认知(10题)四个维度。问卷采用5点计分,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。

3.2.3. 研究程序

被试的数据均通过问卷网收集。

3.3. 研究结果

3.3.1. 探索性因子分析

对样本一进行探索性因子分析,KMO和Bartlett球形检验结果显示:χ2 = 4471.84 (p < 0.001),KMO = 0.93,说明数据适合进行因子分析。

采用主成分分析方差极大正交旋转的方法,剔除交叉负荷小于0.4的项目,最后剩余28个项目,累计解释总方差58.58%,具体的因子负荷见表2。

Table 2. Exploratory factor analysis

表2. 探索性因子分析

四个因子分别命名为F1内外资源、F2行为倾向、F3性格因素、F4精神认知。内外部资源定义为个体所拥有的内部和外部资源,如经济收入、社交范围;行为倾向是个体自愿参与志愿服务的意愿,如主动了解志愿活动;性格因素是个体在自身态度和行为上所表现出来的心理特征,如谦虚、善良;精神认知是指个体对自己行为的理解和对自我角色的认识,如精神提升、贡献社会等。

量表四个维度得分之间的相关以及和量表总分之间的相关情况见表3。

3.3.2. 验证性因子分析

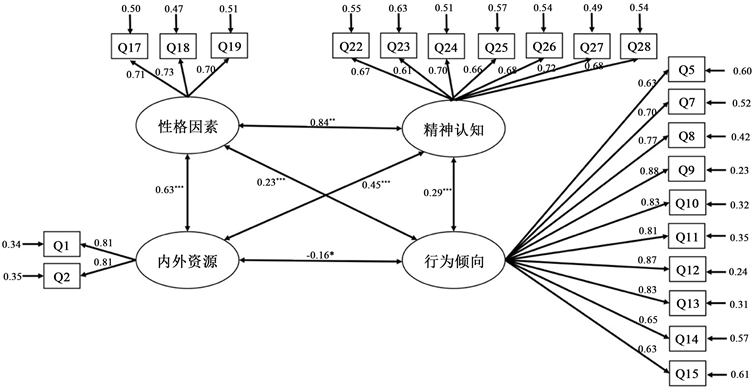

对样本二进行验证性因子分析,删除语义较为重复的2道题和因子负荷小于0.5的4个题目后,最终剩余22个项目。结果发现志愿心理的四因素结构拟合较好(χ2/df = 2.49, RMSEA = 0.069, 95% CI = [0.06, 0.08], CFI = 0.92, TLI = 0.91, SRMR = 0.063)。

Table 3. Correlation matrix of college students’ voluntary psychology scale

表3. 大学生志愿心理量表相关矩阵

注:***p < 0.001,**p < 0.01,*p < 0.05,下同。

志愿心理四因素模型见图1,每个项目在相应的因素上的负荷值在0.63~0.88之间,说明所测项目对所隶属的因素的解释率较大。

Figure 1. Confirmatory factor analysis of college students’ voluntary psychology

图1. 大学生志愿心理验证性因子分析

3.3.3. 信度分析

志愿心理总量表和内外资源、行为倾向、性格因素和精神认知各分维度的Cronbach’s α系数分别为0.88、0.79、0.93、0.75和0.60,说明量表的内部一致性良好。

4. 研究二

4.1. 研究目的

探讨互助场景和不同的志愿心理水平对大学生志愿行为的影响。

4.2. 研究方法

4.2.1. 被试

采用研究一编制的《大学生志愿心理量表》筛选高、低志愿心理水平的大学生,将于问卷网上招募的大学生志愿心理得分从高到低排列,选取量表总分前27%的被试作为高志愿心理组(n = 144),后27%作为低志愿心理组(n = 144)。其中高志愿心理组的平均得分为102.12 ± 3.82;低志愿心理组的平均得分为68.39 ± 4.76。最终的样本数据为288名大学生,其中男113人,平均年龄为21.81 ± 2.82岁。

4.2.2. 实验设计

采用2 (志愿组别:高、低) × 2 (干预:前、后) × 3 (互助场景:专业人士、普通人士、受灾群众)的混合实验设计,其中志愿组别和互助场景为被试间因素,干预为被试内因素,因变量为大学生的志愿行为。

4.2.3. 实验材料

1) 大学生志愿心理量表

采用研究一编制的《大学生志愿心理量表》测量大学生的志愿心理水平,该量表共22个项目,包括内外资源、行为倾向、性格因素和精神认知四个维度,5点计分,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。本研究中四个维度的Cronbach’s α系数分别为0.80、0.95、0.86和0.93,总量表的Cronbach’s α系数为0.94。验证性因子分析表明结构效度良好(χ2/df = 2.02, RMSEA = 0.06, 95% CI = [0.05, 0.07], CFI = 0.96, TLI = 0.95, SRMR = 0.04)。

2) 互助图片

9张在河南暴雨中体现互助的图片均选自互联网,包含专业人士、普通人士和受灾群众各3张,使用Photoshop 21.02软件调整图片大小,所有图片像素均为600 × 390,问卷背景为白色。

3) 志愿行为

自编大学生志愿行为题目“你是否愿意参加志愿者活动为受灾人民提供帮助?”,两点计分,此测量方式得到以往研究的支持。

4.2.4. 实验流程

问卷在问卷网上进行招募,首先被试阅读指导语,随后回答问卷中个人基本信息和量表,之后观看三张同一类型的互助图片并回答剩余的所有问题,所有被试均在一天内完成。

4.3. 研究结果

4.3.1. 大学生志愿行为描述统计

对大学生当前的志愿行为进行调查,详见表4。可见,非常愿意或一般愿意为受灾群众提供帮助,继续参加志愿意愿的大学生占比84%~88%。88.9%的大学生家人或朋友参加过志愿者活动,且61.5%的大学生参加志愿者活动受周围朋友和家人的影响很大,63.5%的大学生受周围志愿者态度的影响很大。47.9%的大学生每周参加志愿活动时长为1~10小时,每周11~12小时占比33.7%,12.8%的大学生每周参与志愿时长达21~30小时,5.6%大学生的志愿活动时间达30小时以上/周。此外,大学生一年参加1~3次志愿活动占比70.8%。有87.8%的大学生参加过学校组织的志愿服务,75.0%的大学生主动寻找过志愿服务的对象,86.8%的大学生和朋友一起参加过志愿活动。

大学生参加的志愿活动类别及参加意愿详见表5。其次,81.3%的大学生接受过志愿服务的教育,85.4%的大学生愿意接受志愿服务的相关教学。

Table 4. Descriptive statistics of college students’ voluntary behaviors (%)

表4. 大学生志愿行为描述统计(%)

Table 5. Types of college students’ voluntary activities and willingness to participate (%)

表5. 大学生志愿活动类别及参加意愿(%)

4.3.2. 大学生志愿心理水平的影响因素

为了考察大学生志愿心理水平的影响因素,以性别、受教育水平、家庭收入以及是否接受过志愿服务教育活动为自变量,大学生高低志愿心理水平为因变量进行多元逻辑回归(表6),探究上述变量对志愿心理水平的预测效果。本研究将高志愿心理水平定义为多元逻辑回归中的参照组。多元逻辑回归发现,相较于高志愿心理水平的大学生,男生成为低志愿心理水平组的可能性是女生的2.48倍;未接受志愿服务教育的大学生成为低志愿心理水平组的可能性是接受过志愿服务教育大学生的4.55倍,也就是说,接受志愿服务教育程度越低,越容易成为低志愿心理水平组。

Table 6. Multiple logistic regression analysis of influencing factors of college students’ voluntary psychological level

表6. 大学生志愿心理水平影响因素的多元逻辑回归分析

注:R2 = 0.11 (cox & snell),0.14 (nagelkerke),χ2 (8) = 32.13,p < 0.001;性别以女为参照组,志愿服务教育以未接受教育为参照组。

4.3.3. 互助场景和志愿心理对志愿行为的影响

以“你是否愿意参加志愿者活动为受灾人民提供帮助”为因变量,发现互助场景、干预和志愿心理三者的交互作用不显著(p > 0.05)。干预和志愿心理水平的交互作用显著(F(1, 282) = 12.01, p < 0.001, η2 = 0.05)。简单效应分析发现,在高志愿心理水平下,干预前得分(M = 4.92, SD = 0.72)显著高于干预后(M = 4.65, SD = 1.08, F(1, 282) = 8.41, p = 0.004, η2 = 0.03)。在低志愿心理水平下,干预前得分(M = 3.98, SD = 0.72)亦显著高于干预后(M = 3.18, SD = 1.08, F(1, 282) = 68.29, p < 0.001, η2 = 0.20)。其他交互作用不显著。

干预主效应显著(F(1, 282) = 62.31, p < 0.001, η2 = 0.18)。Bonferroni事后检验表明干预前得分(M = 4.45, SD = 0.71)显著高于干预后(M = 3.91, SD = 1.01, p < 0.001)。志愿心理水平主效应显著(F(1, 282) = 206.72, p < 0.001, η2 = 0.42)。Bonferroni事后检验表明高志愿心理水平的得分(M = 4.79, SD = 0.70)显著高于低志愿心理水平(M = 3.58, SD = 0.70, p < 0.001)。

5. 讨论

5.1. 关于大学生志愿心理模型及其含义分析

志愿心理是与志愿服务直接相关的人格特质。本研究以对18名高校学生的访谈结果为来源,将大学生志愿心理的维度划分为:内外资源、行为倾向、性格因素以及精神认知。然后从访谈记录中抽出具有比较典型的意义陈述,用量表语言加以表述形成44个初始项目。初测后经过探索性因子分析,最终确定量表的四个维度,即内外资源、行为倾向、性格因素以及精神认知,共22个项目,作为大学生志愿心理正式问卷。通过量表信度检验,数据显示问卷具有良好的信度;经过验证性因素分析,拟合指数证明大学生志愿精神量表结构效度较好。

1) 内外资源

内外资源是指个体所拥有的内部和外部资源,主要涉及大学生志愿者在组织开展志愿活动时,能否有效的搜集信息和资源,以及在遇到困难时能否迅速找到可以提供帮助的对象(吕鹏飞,2015)。大学生志愿者在志愿活动的过程中,通常会遇到很多困难和阻碍,如果他们能够利用自身知识经验,充分调动周边资源,这将对任务的完成产生积极影响。

2) 行为倾向

行为倾向是个体想要实施某一行为的内心准备状态,并不等同于行为。它可以体现出个体想要从事某种行为的主观机率。Fishbein和Ajzen (1972)认为行为倾向与行为之间有着很强的关系。个体的行为倾向越强,越容易付出实际行动。这一论断在之后学者们的大量研究中也得到了证实(王昱,2014)。因此,我们可以将行为倾向作为实际行为的预测指标。

3) 性格因素

性格因素是个体在自身态度和行为上所表现出来的心理特征,如谦虚、善良。拥有这些特点的志愿者情感联结能力较强,通常具有良好的人际关系,愿意诚以待人,能够在良好的团队氛围下进行志愿工作。

4) 精神认知

精神认知是指个体对自己行为的理解和对自我角色的认识,包括志愿者的角色、志愿精神内涵的理解等。认知是行为倾向的基础,缺乏正确的志愿精神认知,大学生志愿服务行为就容易盲目(卓高生,2016)。大学生志愿者只有深刻领会到志愿服务工作的价值所在,才能够坚定从事志愿工作的信念。

5.2. 大学生志愿行为调查现状

实验二通过对大学生当前的志愿行为进行调查,结果发现大学生对参与志愿服务活动具有较强的意愿。大部分学生有过参与志愿活动的经历,并表现出自觉自愿、积极主动的特点,但仍有12.2%的大学生没有参加过志愿活动,因此对于高校大学生群体,仍有必要针对志愿服务的意义与价值展开宣传教育,引导大学生广泛参与志愿活动。

目前大学生参与志愿服务的途径主要有两条:学校宣传与网络APP。由此可见学校和互联网在促进大学生志愿行为方面发挥了主要作用。目前高校的团组织是志愿服务最重要的组织主体,发挥了宣传、动员、指导、资源协调等多方面的作用(黄莉培,2020)。因此,团组织应充分发挥组织优势和影响力,采用线上与线下相结合的方式,加大志愿活动的宣传力度,做好对高校大学生志愿服务方面的组织与指导工作。

大学生的志愿行为会受到周边榜样的影响。当身边的朋友积极参与志愿活动,会给个体树立一个榜样和典范,激励更多的大学生参与到志愿活动中。在大学校园里,这种朋辈之间的榜样影响是比较广泛和普遍的(吴翠萍,2012)。因此,学校应注重对社会志愿服务模范的榜样宣传,激发学生参与志愿活动的积极性。

5.3. 互助场景和志愿心理对志愿行为的影响

实验二结果显示,无论大学生的志愿心理水平如何,在观看图片后被试的助人意向均出现显著下降,这与我们的假设不一致。出现该结果可能是由于图片材料的特殊性,即所呈现的图片均为危险情境。根据马斯洛的需要层次理论,安全需要是人类最基本的需要之一,当个体生命安全受到威胁时,就会出现自我保护的行为。因此当个体通过图片意识到该情境的危险性,有可能不利于自身安全,就会产生利己动机,进而引发自利行为,即降低助人意愿(孙伟,2016)。值得注意的是,即使高志愿心理水平的被试助人意愿也出现了下降,但他们的助人意愿平均分值依然较高,说明即使意识到志愿服务的危险性,他们仍然愿意投入其中。

除此以外,本研究发现互助场景的类型对大学生志愿行为没有影响。该结果的出现可能是因为个体在观看互助图片时出现了注意偏向。人们往往能够在纷繁复杂的信息中快速选择出有价值的信息(杨蕙菁,2020)。当环境中出现危险刺激时,个体往往能够快速捕捉信息并做出反应(范玲霞等,2014)。因此当被试在观察互助图片时,可能更多的关注图片中的消极信息,如洪水、暴雨、灾民,而忽略了助人者的身份。

6. 提升志愿心理和行为的建议

本研究发现,接受志愿服务相关教育的人成为低志愿心理个体的可能性极低,没有接受过志愿服务教育的个体很容易成为低志愿心理个体。其次,个体观看相关互助情境图片之后会导致其志愿行为意愿水平的降低,根据上述结果,提出以下具体的建议:

第一、本研究中编写的《大学生志愿心理量表》能够有效区分高、低志愿心理水平的大学生,根据每位大学生志愿心理水平的程度作有针对性的干预和培养。

第二、重视志愿服务教育对志愿心理培养的现实意义。大学生接受志愿服务教育直接影响他们的志愿行为,那么对学生进行适当的志愿服务教育成为了学校、社会和家庭的共同任务。学校可以增加志愿服务相关的教育培训,树立积极参与志愿服务的风气,进而有效干预学生的志愿心理发展水平,减少其成为低志愿水平个体的可能性。

第三、对呈现在大众视野中的志愿行为相关信息进行过滤。本研究发现当给个体呈现具有风险性或危机性的志愿情境图片时,会导致个体志愿行为降低,因此我们提出具有现实意义的建议:在微博、新闻等公开报道中应尽量减少播送具有危机性内容的情景图片,以防止个体志愿行为的降低。

7. 结论

1) 大学生志愿心理量表的信度和效度良好,各项指标符合心理测量学要求,可用于未来的研究。

2) 观看带有具有风险因素的互助图片会降低大学生志愿行为,相较于高志愿心理水平的大学生而言,低志愿心理水平大学生的志愿行为受到的负面影响更大。

附录

大学生志愿心理量表

1) 我的社交范围比较广。

2) 我的沟通能力很强。

3) 我认为做任何事情都需要一种物质的回馈。

4) 我比较顾及自身的利益。

5) 我从未主动了解过做志愿者活动。

6) 我认为别人的事与我无关,不需要我去当志愿者。

7) 做志愿者是一件麻烦的事情。

8) 我认为自己做志愿活动会半途而废,坚持不到最后。

9) 我认为做志愿活动是不轻松的,所以我一般不会去做。

10) 我的工作或学习很忙导致没有时间参加志愿活动。

11) 参加志愿活动会影响我的正常生活。

12) 我没有找到合适的机会去做志愿者。

13) 我经常关爱身边的人。

14) 我认为我是善良的。

15) 我觉得我是很好的人。

16) 我希望能为社会贡献自己的力量。

17) 我热爱我的国家。

18) 我认为做志愿者可以充实我的精神世界。

19) 我做志愿者的目的是回报他人,传递温暖。

20) 通过做志愿活动可以结识一些志趣相投的朋友。

21) 我认为做志愿活动可以积累社会实践经历。

22) 做志愿者可以锻炼我的能力。

NOTES

*通讯作者。