1. 引言

郦道元《水经注》记载,由于水连天,重岩叠嶂,故有山川之险,山水之胜。酉水是五溪水文历史主轴 [1]。也有记载其祖先蚩尤在黄河下游被炎帝和皇帝打败后退至江淮及荆州地区,被迫西迁至湘西一带 [2]。

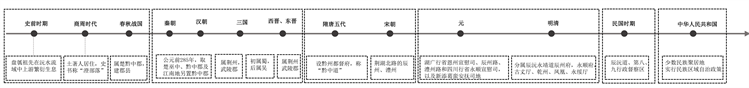

湘西州位于沅水中上游,其村落与水空间关联的发展变迁源于沅水流域文明的历史。结合历史学的分期特征及已有研究对村镇发展历程阶段的划分 [3],样本区空间营建大致经历了以下几个阶段(见图1)。

Figure 1. Historical division stage map of Xiangxi Prefecture

图1. 湘西州历史区划阶段图

湘西州水–村的发展与中国传统村落大的历史发展环境紧密联系。本章将其与水与村落发展的互动关系分为四个时期(早期聚落萌芽期、生长期、发展期和稳定期)。

2. 研究背景

研究的现实需求及学术意义

古人早已意识到水的重要性并加以利用。农业经济条件下,传统聚落均围绕水系、耕地进行布局。随着传统农业社会向现代工业化社会的转型,农耕传统的生活方式逐渐向多元化渐变,导致聚落水适应性的结构发生了变革与重构。

在国土空间规划体系与大数据技术变革的背景下,进一步准确掌握空间结构的变化态势对于规划编制有一定的现实意义。

水是景观文化的根本所在 [4]。地域营造是人类在自然基底演化过程中不断改造和适应自然的过程,承载着人与自然系统的互动发展过程,凝聚了丰富的人居环境营造智慧 [5]。

水适应下传统聚落空间面临的危机主要为人为和自然破损导致景观破碎、文化基因断裂、旅游商业冲击、水生态调节失衡等问题 [6]。如何结合不同地域特征科学定量解析传统聚落与水自然环境关联的生长规律,对我国传统生态文化和聚落的空间引导规划具有重要意义。

3. 方法与数据

3.1. 方法

本研究从历史文献解读出发,通过GIS技术对所包含的历史信息进行空间定位,即地图转移的过程来识别传统村落水适应性空间变迁的数据库及可度量的历史地图 [7]。

1) 通过运行OspiderV3.0.1软件,获取传统村落经纬坐标,将坐标数据进行配准与投影转换传统聚落点状位置。

2) 河流是最基本的水文要素,基于DEM提取河流是ArcGIS软件中较为常见的操作。借助ArcGIS10.8软件对DEM数据进行掩膜提取,参照水文分析基本流程(见图2),得到栅格流量大于800栅格河流。

Figure 2. Basic procedures for hydrologic analysis

图2. 水文分析基本流程

3) 对传统聚落点状位置与河流地图矢量化,显示传统聚落点状位置和主要河流的空间可视化图,并构建属性数据库。

3.2. 数据来源

湘西土家族苗族自治州共171个传统村落数据来源于(chuantongcunluo.com);水文分析数据来源于ASTERGDEMV2全球数字高程数据、GoogleEarth卫星影像开源数据。

4. 结果:湘西州传统村落水适应性空间的演进历程

4.1. 萌芽期(史前时期~600AD)

考古学家们发现了旧石器时代遗址和新石器时代遗址,分别隶属中原殷商时期的“大溪文化”和原始社会晚期遗址的“龙山文化” [8]。

湘西州独特的山地丘陵自然环境雨量充沛,溪河纵横,适宜于烤烟等农作物生长,为早期先民选址定居提供了先决的物质基础条件。时至魏晋南北朝时,随着当时政权和经济文化中心的东移,黔中由军事战略地位开始向盐运水道开发。在迁徙与邻国争霸的过程中,主要沿酉水水系修建了一系列古遗址、古墓群、古建筑等,为传统村落形成提供了物质基础:战国至汉代的四方城遗址(保靖县迁陵镇要坝村)、战国白鹤湾古墓群(古丈县红石林镇河南村)、五代吴著厅遗址(龙山县洛塔乡老寨村)、西汉魏家寨古城遗址(与里耶古镇遗址隔河相望的龙山县清水坪镇魏家寨村)等(如图3,图4,图片来源网络)。

区域基本为少数民族占据,主要采取军事屯守的放叛策略,河道少为商用,中原通往西南,主要从四川入境,选址空间格局基本为“环濠”结构 [9]。此时期为早期自然地理和传统村落形成的萌芽期。

4.2. 生长期(600AD~1350AD)

客体族群与本地族群对资源的争夺,形成了连年不断的动乱,社会的动荡加剧族群互动,从而衍生以水系资源作为防御的思想。唐宋时期,沅水流域属黔中道,由于地处军事腹地,开始形成一系列重要的政治和军事区域。

由于迁移人口的增加,染织业、开采业等产业兴起,运河系统不断完善,沿水陆发达的地方,出现了商品贸易的繁荣 [10]。各民族人民在此繁衍生息,河流两岸村镇与产业呈线性集聚格局,湘西州地区呈现以水系为单元的村镇体系 [11]。可见,这一时期也是河流营建活动由军事向商业转化的转折时期。

朝廷对该区域流域加强了政治统治,强化了羁縻制度,由军事立镇向商贸逐步发展起来,尤其在宋朝,经洞庭,沿沅水至西南,避开三险要道,加强货物流通。

此时期出现了一系列的军事要地和古城池,且选址与水系密不可分:沿酉水建于唐代的黄丝桥村为唐代渭阳县志;宋代八部大王神庙遗址(沿酉水河北岸黔山下保靖县碗米坡镇沙湾村如图5,图片来源网络);南宋时期的老司城遗址以灵溪河引领村落发展的格局为典型代表(如图6,图片来源网络);沿清水江支流、甘溪河西岸一级台地的洛浦古城遗址(今保靖县大妥乡)。

这一时期水系以军事防御和商贸转运功能为主导而存在,其中,个别以军事或政治行动所开辟的水系交通要道,其繁荣却是因为商业行为。

4.3. 发展期(1350AD~1850AD)

继宋后,1290年,沿沅水修建了通往昆明的驿道,随之,明“定鼎金陵,用事滇黔”,对流域进行大规模军事开发,迁入大量军屯户,出现了一批以军事防卫为基础的村落。

清代政府实施改土归流(雍正五年~十三年)打破了少数民族长期被土司统治封禁局面,移民在湘西山地丘陵垦荒种植出现高潮,成为湖南省经济开发史上的最重要时期 [12]。随着水路和陆路交通的日益改善,流域内资源(如桐油、林木等)得以开发外运,成为连接西南经济圈和长江中下游经济圈的重要纽带。独特的地缘条件和水运交通特点,也促进了造船业与渔业的出现。

明清时期湘西一带发展迅速,水域促进其成为重要的国家商贸地,沿水系串联起一系列的沿河村落,湘西州各流域沿线的村落不断发展壮大,形成了一系列的村落(见图7)。河流沿线重要商业贸易的设置,促进了凤凰、里耶、王村、浦市地区的繁荣发展。如酉水流域桐油、木材、山货集散转运地老司岩村(古丈县红石林镇)。

这一时期传统村落因与水运贸易生长而富庶起来,处于快速发展的阶段。

Figure 7. Analysis chart of spatial information translation for adaptability of traditional villages to river in different periods in Xiangxi Prefecture

图7. 湘西州不同时期传统村落水适应性空间信息转译分析图

4.4. 稳定期(近代~民国时期)

建国以前该区域缺乏铁路和公路运输,大规模的货物运输主要靠河运,因此河流和码头就成为交通运输与信息交流的通道。

鸦片战争背景下,湘西州境内独特的气候和地质条件,为鸦片的种植和贩运提供了优越条件,带动了畸形经济的繁荣。另外,桐油、苗杉等贸易也开始进入市场贸易。同时,难民在抗日战争爆发后的涌入,迎来了区域的短暂发展。

5. 结论与建议

5.1. 结论

自秦汉军事立镇,至近代商贸发达,湘西的陆路发展极其艰难,河道水系在此时期为其重要商贸往来的航运工具。因此,自明清到建国前为传统村落形成的鼎盛阶段。

水系是经济和文化交流传播的重要通道,传统村落是河流两岸留下的文明遗存,二者结合为地域空间文化提供了重要样本和线索。

5.2. 建议

通过得出的湘西州历史空间整合结果,可以应用到乡村振兴规划宏观与中观层面,构建历史资源为脉络的片区整合评价体系,确定区域发展方式。在未来的研究中,应增加历史文献资料的检索,提高研究的精度和深度,从而引导对历史结构的动态解译。

基金项目

湖南省教育厅2020年度科研课题《基于水系价值识别的湘西地区传统村落空间传承研究》(20C0592)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。