1. 引言

随着电子商务的不断发展,线上消费者面临全新的购物环境,每个人都能够随时随地将他们的个人经历、消费体验、想法和意见轻松地传达给潜在消费者,改变了消费者获取信息的方式,这使得一个多元化的网络口碑社区的产生。消费者可以随时在上面分享个人消费体验,并且越来越依赖其他消费者的用户生成内容(如在线评论)来降低对产品质量感知的不确定性,从而做出消费选择。据市场研究公司Jupiter Research的调查结论,超过75%的消费者在线购买商品之前,会参考在线评论信息。同时,国内小红书、大众点评等平台凭借其优质的用户生成内容(UGC生态)成为目前用户信任的消费决策平台。用户生成内容就是普通用户在网上发表的文字、图片、音频、视频这些内容,消费者不再是商品的购买者,同时是内容的创造者,UGC成为继产品属性、价格和促销手段以外,影响潜在用户购买行为的关键外部要素 [1]。

另一方面,中国消费市场正迎来其生命力最为旺盛的阶段,越来越多的新消费品牌迎来融资和上市热潮,以三五年的时间走完了传统品牌几十年的路程,国产品牌占有率不断攀升,由《2021线上新品消费趋势报告》,“完美日记”创立第二年,年销售额超20亿。根据CBNData报告显示,2021年天猫618,有140万款新品首次面世,459个新品牌拿下细分行业第一,许多新品在天猫上市即成为爆品,数据显示其新品成功率达到了60%。可见,近年来中国越来越多的新消费品牌如雨后春笋般涌入市场。

可以预见的是,在口碑驱动的消费行为下,新消费品牌为了发挥消费者推荐的作用,在运营中会投入一笔费用用于对消费者评论进行管理干预以刺激更多的消费者购买产品,例如:完美日记将小红书作为重点渠道开始运营,其在小红书上的笔记内容超过34万篇(检索于2022年10月),总曝光量过亿,仅用8个月时间,销量增长了近50倍。企业的这种激励用户自发产生内容的行为还有很多,比如,运营引导、营造社区氛围、提供物质奖励等等。由此可见,企业为了增加销量,会在产品投入市场前夕投放一定的UGC运营成本,对已购买用户进行运营引导从而为企业的营销过程提供支持。

与此同时,国内新消费品牌企业由于其尚未真正进入市场,其质量信息往往很难被消费者所知,在口碑经济背景下,消费者更多会从网络上已购买用户的真实消费体验(即所说的UGC内容)来对企业的质量做出心理预判,从而做出购买决策。在这个背景下,企业需要决策在销售季刚开始花费多少运营成本用于激励已购买消费者在社交媒体上发布有利于品牌的用户生成内容。企业在两个阶段的定价和UGC运营投入决策是本文研究的主要问题。

为了刻画上述问题,本文在信息非对称下构建企业和消费者的两阶段信号传递模型,为了突出企业和消费者之间的信息非对称,本文假设企业的质量类型分为高质量类型企业和低质量类型企业(为了简述表达,后文称为高类型企业和低类型企业),企业的质量类型信息是企业的私有信息,消费者不能够直接观察到,仅仅知道企业类型的概率分布。基于以上框架,本文研究了不完全信息下,企业在销售季之初的UGC运营投入策略以及两阶段的定价策略。

2. 文献综述

与本研究相关的内容主要涉及UGC内容对企业经营策略影响和信号传递两方面。在企业对于UGC运营策略研究中,杜学美(2016) [2] 通过实证方法,纳入接收者的专业能力这一调节因素,分析显示在线评论功能价值类因素,包括评论的数量、质量都正向影响消费者的购买意;郭恺强等人(2014) [3] 建立网络零售商两阶段定价模型,研究在线评论数量对企业两阶段定价的影响,研究表明在线评论数量越大,则第一阶段定价越低,第二阶段定价越高。在信号传递方面的研究中,Jiang和Yang二人(2018) [4] 不仅考虑了消费者购买行为的异质性,同时考虑了消费者的公平关切行为,研究企业成本信息不为消费者所知的情况下,分析消费者的不公平厌恶对公司的最优定价和质量决策的影响。周建亨和李颖潇(2019) [5] 考虑企业成本信息不对称的情况下,将消费者群体分为成本类型不敏感的忠诚顾客(粉丝)与部分对成本类型敏感的一般顾客,重点探究忠诚客户的比例对不同成本类型企业的影响。Guo和Jiang二人(2016) [6] 进一步考虑了两阶段消费者信息共享情况,早期消费者在购买前不会观察产品质量,但可以在购买后了解,并通过在线评论与后期消费者分享产品质量信息,探究企业的动态定价决策。除了采用单一的定价或订购量信号来传递信息优势方的私有类型外,企业还可以采用联合信号传递的方式来向信息劣势方传递自己的类型信号,如张琪等(2018) [7] 的研究中,生产商拥有产品质量私有信息,同时通过保修期和销售价格向顾客传递自己的质量类型,重点分析两种信号传递下企业可获得的市场份额和利润

与本文比较相近的是聚焦在企业对用户生成内容(UGC)的激励的研究。如Ryu和Feick (2008) [8] 用实验验证了奖励能够促进推荐,且对于社会关系疏远的或产品知名度弱的,推荐效果尤其明显,建议给予推荐者奖励;而对社会关系亲近的或品牌度高的,分出部分奖励给被推荐者效果会更好。Kornish和Li (2009) [9] 在信息不对称情境下,考察消费者出于他对产品知识和朋友的了解而进行产品推荐,并得到均衡结果。Xiao等(2011) [10] 研究对推荐者和被推荐者实行双向奖励策略。朱翊敏和于洪彦(2015) [11] 探讨了奖励额度、分配方案和关系强度对推荐意愿的影响。周丹等(2017) [12] 研究了存在消费预算约束时,推荐奖励策略对企业经营的影响。

以上文献虽然在企业UGC推荐策略和信号传递方面均有涉及,但是将两者相结合的研究较少。对企业和消费者之间信号传递的研究多侧重关于需求、质量、成本的信号传递,很少涉及企业对UGC运用激励努力与消费者之间的博弈研究。本文将企业对用户生成内容的运营努力进行数模刻画,本文研究主要得到了以下几个结论:首先,在完全信息下,当企业质量信息为消费者所知时,企业质量越高,越愿意花费成本投入UGC的运营当中;其次,在不完全信息下,企业和消费者的信号博弈可以得到两个均衡解,分别为分离均衡和混同均衡,企业选择分离还是混同和企业为高类型的初始概率以及高低类型质量差异有关;同时,消费者对UGC的敏感程度会影响企业的UGC投入决策,消费者对UGC内容越敏感,企业对UGC内容投入力度越大。

本文随后章节如下安排,第2节进行模型符号说明;第3节分析了作为讨论基准的完全信息下企业的UGC运营策略;第4节分析了不完全信息条件下,企业进行信号传递的分离与混同策略,以及在不同策略下时企业的两阶段定价决策及UGC运营决策;第5节分析各外生变量对不同类型企业收益的影响;第6节总结了本文研究结论以及未来研究方向。

3. 模型说明

本文考虑一个新消费品牌企业和其消费者组成的供应链模型。企业生产一种新的体验商品,企业在两个不同的销售时期进行售卖,第一阶段消费者在购买前不能直接观察到其质量,只能以先验信念判断其质量类型。同时,在线口碑驱动的消费环境下,企业在生产成本之外会对在线评论等用户生成内容投入额外的运营。

根据行业标准,本文将差异产品质量

分为高(H)和低(L)两种类型,

,且

,令

刻画企业产品的质量差异。为了表述方便,我们把生产高质量商品的企业称为高类型,生产低质量商品的企业称为低类型。本文假设企业的质量类型是其私有信息,消费者仅知道其概率分布,即企业为H类型的概率为

,L类型的概率为

,表示为

,

,且

,则企业质量均值

。企业以边际成本

生产产品,其中

,对在线用户内容的运营投入

,其中e表示为企业对用户生成内容的运营努力,是企业的内生变量。考虑策略消费者行为中的安全感知心理,第一期消费者购买后评论越好,第二阶段消费者对该产品产生的安全心理效用越大,更倾向于购买产品。假设两阶段消费者总量为1,每阶段消费者最多需要一个商品,折旧系数

简化为1。消费者对质量类型为i的产品估值为v服从[0,1]上均匀分布。第一阶段消费者没有在线内容作为参考,因此根据质量均值来做出购买决策,购买效用为

,第一阶段消费者购买后,在商家运营激励

下在社交平台上发布产品内容(如小红书、大众点评等平台发布笔记、视频等),第二阶段消费者观察到在线内容后更新自己对商家产品质量的信念

,此时第二阶段消费者购买效用为

,其中

为消费者对在线内容的敏感程度,

是第二阶段消费者观察到在线内容后产生的安全心理效用。

本文的博弈顺序为:首先自然决定企业的质量类型为

或

;其次,企业决策对用户在线内容的运营投入e;第三步,企业决策第一阶段的价格

;第四步,第一阶段消费者无法观察企业真实质量类型,只能根据初始信念决策是购买还是等待,同时在企业运营激励下发布在线内容;第五步,企业决策第二阶段的价格

;最后,第二阶段消费者观察到在线内容后更新对产品质量的先验信念,做出购买决策,选择购买商品或离开市场。决策顺序如图1所示。

本文模型的重要符号表述如表1所示。

4. 完全信息条件下的企业决策

本节首先讨论完全信息条件下的均衡情况作为基准模型。在完全信息情形下,企业的质量类型是共有信息,两阶段消费者都可以直接观察到企业的真实质量类型,此时

,同时企业基于自己真实的质量水平去对用户生成内容做出运营投入决策。本文用上标“

”表示完全信息下的基准模型。

根据逆向归纳法,首先得出企业第二阶段的定价策略。根据阈值购买定理(Besanko & Winston, 1990) [13],估值高于

的消费者在第一阶段购买i类型企业的产品,而估值低于该阈值的消费者则等待到第二阶段。因此,i类型企业第一阶段销售

。在第二阶段,剩余的非负效用消费者将以

的价格购买产品,即

否则,第二阶段消费者将不购买商品,直接离开市场。则第二阶段销售额

。因此,i类型企业通过最大化其第二阶段利润来确定第二阶段定价

,即

(1)

为了保证企业在两阶段都有消费者前往购买商品,本文限制

。在第一阶段,策略性消费者根据第一阶段的价格和他们对第二阶段价格的预期决定何时购买产品。在这方面,本文应用理性期望均衡的概念,这意味着每个参与者(企业或消费者)形成对他人策略的信念,并且这些信念下优化自己的个人收益。本文的理性期望均衡是指企业在对消费者的购买决策有正确信念的前提下,对其价格策略和UGC运营投入策略进行优化,而消费者在对企业未来决策有正确预期的基础上做出决策。这种方法被广泛应用于策略消费者行为的研究中,如Aviv等人(2019)、Shum等人(2016)以及Zhang和Zhang (2018) [14] [15] [16]。阈值

将第一阶段消费者和第二阶段消费者进行划分,其取值如下:

我们假设

,确保两个时期都有消费者。企业最大化其第一阶段的利润来确定第一阶段定价

以及对用户在线内容的运营投入决策:

(2)

通过求解(1)和(2)两个式子,我们得到定理1:

定理1:完全信息条件下,i类型企业两个阶段的最优策略及收益如下:

(1) 企业第二阶段的最优定价策略为:

,对应的收益为

,

。

(2) 企业第一阶段的最优策略为

,其中

,

,对应的收益为

,

。

定理1给出了在完全信息条件下,企业的定价策略以及对UGC的运营投入策略以及相应的收益。首先,在信息对称的情形下,消费者能直接观察到企业的质量信息,则企业基于理性期望均衡假设,在消费者秉持的购买决策有正确信念的前提下,其会基于真实的质量类型投入UGC运营成本,从而低类型企业不会模仿高类型企业的运营投入成本,企业和消费者基于真实的质量认知进行博弈,实现收益。

其次,对于低类型企业而言,其付出的UGC运营投入成本小于高类型企业,即

也就是说,高类型企业更愿意付出努力用于用户生成内容的运营,这也与实际相符:消费者更更容易在各个社区平台上看到广受消费者信赖的大品牌商的内容,这是因为高类型企业用于运营UGC的成本投放能为其带来更多的“后来”消费者,而对于低类型企业而言,其对UGC投入运营成本虽然会带来第二阶段销售额的增加,但这部分增加的销售额对于他付出的成本来说并不明显,因此高类型企业愿意对UGC投入更多的运营成本以吸引消费者前来购买商品。

最后,就消费者对在线内容的敏感程度而言,消费者对在线内容的敏感程度越高,企业对UGC的运营投入成本越大,即

。这是因为,消费者对在线内容越敏感,越容易被用户在线内容吸引过来,企业为了促使更多的消费者购买商品,会加大对UGC在线内容的投入成本。

5. 不完全信息条件下的企业决策

上节讨论了完全信息条件下的基准模型,本节讨论当双方信息不对称时企业的定价策略和UGC运营投入策略,即两阶段消费者都无法直接观察到企业质量水平,第一阶段消费者只能根据其对产品的质量先验信念以及第一阶段的产品定价做出购买决策,而第二阶段消费者观察到企业产品价格和企业对UGC的运营成本投入带来的用户在线内容,从而更新对企业可持续性成本类型的信念,决定是否购买产品。

5.1. 企业模仿动机分析

在信息非对称下,企业的质量类型是其私人信息,且无法被消费者观察到。显而易见地,当消费者知道企业为高类型时,会更倾向于购买商品。因此,当企业的类型不能直接被消费者观察到时,低质量类型企业就有动机将自己伪装成高质量类型,以换取更高的销售量,并从中获得更高的收益。即低类型企业会投入和高类型企业相同的UGC运营成本(例如

),激励第一阶段消费者更多的发布对产品有正向宣传效果的内容,使消费者观察到用户生成内容后更新自己对企业质量认知的信念将其误认为高类型企业而选择前往购买商品。

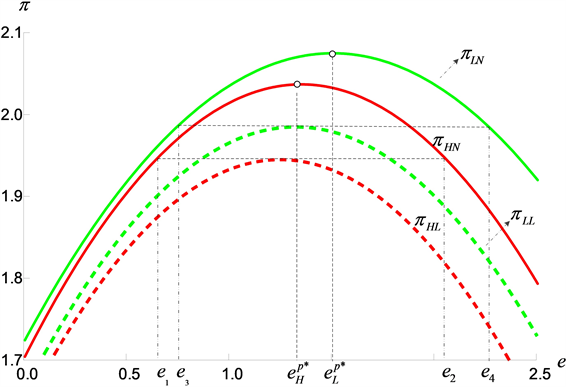

我们首先进行模仿动机的分析。在信息不对称时,由于消费者无法直接观察到企业质量信息,第二阶段消费者会根据社交平台上的UGC内容来更新对企业的质量认知,企业了解消费者这种信念更新的原则,因此低质量企业有动机模仿高质量企业对UGC的运营投入成本,让第二阶段消费者误认为其高类型,从而获取更多的销售额,换言之,低类型企业会在第一阶段的UGC运营投入成本和其伪装后被认为是高类型收获的第二阶段额外的销售额之间做出权衡。如图2,

表示企业真实类型为i,而消费者对企业的质量信念为j,如

表示低类型企业被误认为是高类型企业获得的收益,从图中可以看出,当L企业模仿H企业的运营投入

后,从而让第二阶段消费者误认为其为其H类型,可以获得更高的收益(

),因此低类型企业有动机模仿。然而,这在一定程度上会造成对高质量企业的利润受损(高质量企业第二阶段的销售额被分散),因此其有动机在完全信息最优UGC运营投入的基础上向上扭曲,加大投入,令低质量企业的模仿成本增加,从而让消费者确信自己是高类型。

Figure 2. Potential corporate revenue

图2. 企业潜在收益

图2描述了在信息非对称下企业潜在的收益,其中

表示企业的真实类型为i但消费者对其信念为j,如

表示企业为低类型但消费者将其误认为高类型,而

和

则表示消费者正确识别企业的质量类型。从图中可以看出,当低类型企业模仿高类型企业的运营投入且使消费者误认为其为高类型后,可以获得更高的收益;而高类型企业模仿低类型企业的完全信息下最优运营投入使消费者误认为其为低类型后,获得的收益会降低。由此可以得到,在信息非对称的情况下,企业的伪装动机为:低类型企业有动机伪装成高类型企业,而高类型企业则没有动机伪装成低类型企业。消费者知道这一伪装动机,且企业知道这一伪装动机已被消费者获知。此时,若高类型企业任由低类型企业伪装成自己,则高类型企业便有可能被消费者误会为低质量类型,且高类型企业获得的收益会降低。因此,高类型需要采取措施,来防止自己因为低类型供的伪装行为对自己造成损失。

在本节信息非对称情形的分析中,本文引入完美贝叶斯均衡(PBE)概念来求解信号传递问题。在一个完美贝叶斯均衡中,消费者基于贝叶斯法则更新自己对企业的质量信念,从而做出自己最优的购买决定。在信号传递模型中存在两种类型均衡解:分离均衡与混同均衡。在分离均衡中,不同类型的企业做出UGC运营投入后,反映出不同的用户在线内容情况,消费者可以通过观察用户在线内容准确推断企业的类型;在混同均衡中,两种类型企业选择同样的UGC运营投入水平,达到相同的用户在线内容状态,消费者无法判断出企业的真实类型只知道各类型企业的概率分布。根据LMSE精炼均衡,本文以想要披露自己真实类型或者说想要分离出来的企业的利润最大化,即站在高质量企业角度,找出所有均衡中实现其收益最大化的均衡策略。

在接下来的小节中,本文将依次分析求解分离均衡和混同均衡以及各均衡解存在的条件分布区间,并在最后给出最终的均衡策略,为了区分,本文用右上标“sep”表示分离均衡,上标“pool”表示混同均衡。

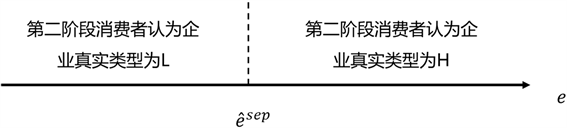

5.2. 分离均衡

分离均衡意味着高类型和低类型的企业选择不同的UGC运营投入成本(

),第二阶段消费者通过企业在品牌运营之初投入用户生成内容运营成本而带来的用户生成内容情况能更新自己的信念结构,从而准确推断企业类型。本文假设消费者的信念更新原则为,存在一个临界值

,当消费者观察到企业的运营投入很高时(

),消费者会认为企业为高质量企业;反之当

时,消费者认为企业为低质量企业,消费者的信念结构表示如图3所示:

Figure 3. Belief structure of consumers in the separation equilibrium

图3. 消费者在分离均衡中的信念结构

用公式表达为:

在分离均衡中,存在“有成本分离(costly separating)”和“无成本分离(costless separating)”两种均衡状态。其中,我们把无成本分离称为自然分离,在自然分离下,由于两种企业的质量差距足够大(

足够大),高类型企业基于自身质量水平选择UGC运营投入,此时低类型企业模仿高类型企业需要投入足够大的运营成本来使第二阶段的消费者误认为他是高类型,这对于低类型企业来说是无利可图的,因此,低类型企业会自动放弃模仿,选择基于自己真实的质量水平选择投入的运营成本(完全信息下的最优运营投入

),从而高类型企业也不用扭曲自己的运营投入成本来向消费者传递自己是高质量的信号,这种不需要付出成本就可以实现的分离称为自然分离。在有成本的分离中,低类型企业能从模仿中获益,因此高类型企业为了向消费者传递其为高质量的信号,会在完全信息最优UGC运营投入的基础上向上扭曲,加大投入,这种扭曲使得低类型企业模仿高类型企业的运营投入获得的收益将低于其模仿将付出的成本,放弃模仿。站在高类型企业角度,其想防止低类型模仿所需要满足的条件是:低类型企业模仿高类型企业的运营投入小于其模仿成功后获取的利益,也就是说,低类型企业模仿的收益低于不模仿时的收益,从而自动放弃模仿。此时,高类型企业面临的决策条件表示为:

约束条件左侧为低类型企业模仿高类型完全信息下的最优UGC运营投入,且成功被消费者认为是高类型时的收益;不等式右侧为低类型企业不模仿高类型运营投入时的最优收益(即信息对称时低类型企业的最优收益)。求解可以得到自然分离的区域为:

.

因此,只有当

时,高类型企业不需要进行任何扭曲就可以实现与低类型企业的分离。接下来分析当

时,高类型企业需要通过扭曲UGC运营投入、牺牲一部分第二阶段销量来实现分离的情形。实现分离均衡时,高类型企业制定UGC运营投入

后,消费者观察到相应的用户生成内容,并更新自己的信念,在分离均衡中,消费者更新信念后的质量认知与真实的质量类型一致,此时消费者效用函数表达为

,在理性人假设下,消费者会依据更新后的效用函数来做出购买决策。

通过最大化高类型企业的收益可以得到分离均衡的目标函数:

其中,d1为企业第一阶段达到的销售量,对上述目标函数求解,得到分离均衡中高类型企业的最优策略。

定理2:不完全信息条件下,存在一个完美贝叶斯均衡,此时企业实现分离均衡时的最优策略如下:

(1) 低质量企业UGC运营投入

,

;

(2) 高质量企业UGC运营投入

,其中

(3) 高类型企业UGC运营投入扭曲的幅度

,

随着消费者对在线UGC内容的敏感程度

增大而增大。

推论1:不完全信息条件下,企业两阶段的定价策略如下:

(1) i类型企业第二阶段最优策略

;

(2) H企业第一阶段最优定价策略

,最优UGC运营投放策略为

。

定理2描述了分离策略中企业的UGC运营投入策略。分离策略中,低类型企业不会模仿高类型企业也不需要发生扭曲,因此低类型企业的分离UGC运营投入和收益与信息对称时相同。而高类型企业的分离运营投入和收益与不同质量类型间的质量差异大小有关。

时,两种类型企业间的质量差异很大,低类型企业的最优UGC运营投入与高类型企业的最优UGC运营投入差距很大,换句话说,其在社交媒体上用户生成内容水平差距很大,高类型拥有较好的市场反馈(得益于其前期高运营投入),而低类型相对来说没有太多消费者在社交媒体上发布关于其产品正向的反馈或评价,因此低类型企业模仿高类型企业的难度很大。低类型企业的模仿行为需要大幅提高自己的UGC运营投入,导致伪装成本增加。此时,尽管低类型企业模仿高类型企业可以获得更高的销售量,但是模仿高类型企业的最优UGC运营投入会导致低类型企业整体收益下降,模仿高类型企业是无利可图的。所以当

时,高类型企业不需要对UGC运营投入进行扭曲,两类企业自然分离。

时,两种类型企业间的质量差距较小,低类型企业模仿高类型企业的难度很小,且低类型企业模仿高类型企业可以获得更高的销售量,从而获得更高的收益。所以当

时,为了实现分离,高类型企业需要将自己的UGC运营投入向下扭曲到低类型企业无法模仿,即令自己的UGC运营投入足够低,以至于低类型企业模仿自己时获得的收益无法高于信息对称时的最高收益。

分离均衡中的UGC运营投入扭曲导致了高类型企业在收益上的降低,即高类型企业需要付出一定成本来实现分离。高类型企业的分离成本为

,我们把高类型为了向消费者披露自己真实的质量类型而不得不付出的成本叫做信息租金。分离均衡中,高类型进行扭曲的结果是当消费者观察到UGC运营投入为

时,便可确信此时的企业为高质量类型。

此外,消费者的UGC敏感程度

也会对高类型企业的分离均衡产生影响。

为消费者对UGC的敏感程度,随着

增大,消费者对用户生成内容更敏感,越能从好的用户生成内容中获得更大心理效用,从而产生更大的第二阶段需求。对低类型企业而言,通过模仿高类型企业所获得的收益越大,只有高类型企业的UGC运营投入向上扭曲的幅度足够大,才能使低类型企业放弃模仿。因此,随着

增大,低类型企业的模仿动机更加强烈,高类型企业的UGC运营投入在分离中需要扭曲的幅度也随之增大。

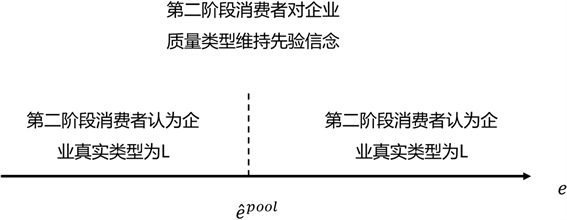

5.3. 混同均衡

本小节讨论高、低类型企业混同均衡的情形。这种情况下,高类型企业和低类型企业会制定一个相同的UGC运营投入

,当消费者观察到在这个UGC运营投入下的在线内容质量水平,无法据此推断出企业的类型,维持先验概率,

。首先需要明确的是,混同均衡存在一个可行域

,只有在这个可行域中,混同均衡才存在。因此,高类型企业需要在这个可行域中求得可以实现收益最大化的最优UGC运营投入

。同时,在混同均衡中,消费者的信念更新原则为:存在一个UGC运营投入临界值

,当消费者观察到消费者给出的UGC运营投入

时,则无法判断企业的具体类型;当

时,消费者认为企业为低类型,消费者在混同均衡下的信念结构更新如图4所示:

Figure 4. Belief structure of consumers in pooling equilibrium

图4. 消费者在混同均衡中的信念结构

用公式表达为:

实现混同均衡时,企业制定UGC运营投入

后,第二阶段消费者效用函数为关于UGC运营投入的函数

,其中

为消费者对企业质量类型的认知均值,

。将其代入企业的收益函数可以得到混同时高、低类型企业的收益分别为:

在混同均衡下,企业UGC运营投入需要满足的条件为:不论是高类型企业还是低类型企业都不愿偏离混同UGC运营投入,即企业偏离混同UGC运营投入获得的收益小于混同时的收益。同时,如果企业偏离了混同,则消费者会认为该企业为低类型企业,根据消费者效用理论,会损耗消费者购买商品的积极性。在偏离混同时,消费者在两个阶段的效用函数分别为:

;

混同均衡实现的条件为,

以上约束条件的左侧表示高、低类型企业混同时的收益,右侧表示高、低类型企业偏离混同并且被消费者认为是低类型时可以获得的最大收益。约束条件意味着只有当混同策略下的收益大于偏离混同的收益时,高类型企业和低类型企业才会接受混同策略下的UGC运营投入。

需要说明的是,不同于分离均衡,混同均衡并不总是存在的,图5表示混同均衡存在的条件。

如图5所示,红色实线和绿色实线分别表示为高、低类型混同收益,红色和绿色虚线分别表示为高、低类型偏离混同的收益。对高类型企业而言,其愿意混同的条件为混同收益大于偏离混同收益的区域(红色实线高于红色虚线最高点),由图上可知为

;对于低类型企业而言,愿意接受混同的区域为

。而双方都愿意接受的混同区域则为

,因此,混同区域的下界为

,混同区域的上界为

。若混同均衡要存在,则需要满足的条件为可行域下界小于可行域上界,即:

求解可得:

即混同均衡存在的条件为

。得到混同均衡存在的条件后,在混同的可行域中求解目标函数,可以得到企业混同均衡解如下:

定理3:存在

,当

时混同存在,实现混同均衡时,高、低类型企业的UGC运营投入为

。

Figure 5. Belief structure of consumers in pooling equilibrium

图5. 混同均衡存在的条件

定理3描述了信息非对称下高、低类型企业的混同均衡策略。混同时,两种类型企业给出相同的UGC运营投入

,使第二阶段消费者观察到这一UGC运营投入后无法判断出企业的真实类型,只能基于质量均值

做出购买决策。随着高低类型企业质量差距

减小,第二阶段消费者对企业质量类型的均值的信念越接近高类型企业的真实质量。对高类型企业而言,此时偏离混同被误认为低类型将损失较大的订货量;对低类型企业而言,此时进行混同可以获得较高的收益。因此

越大,企业越偏好混同。若企业为高类型的概率

较小,第二阶段消费者对企业质量均值

的估值较小,基于混同的消费者效用较低,进而导致第二阶段的需求量减少。当企业预见到这一情况,就会制定较低的混同UGC运营投入,来最大化自己的收益。此时的企业有以更高的UGC运营投入偏离混同以获得更高收益的动机,因此只有当企业为高类型的概率足够大时并且高低类型企业质量差距比较小时,混同均衡才存在。

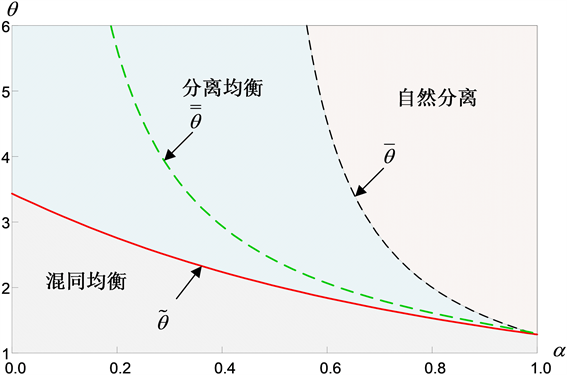

5.4. 企业均衡策略选择

对于高类型企业而言,选择分离均衡或是选择混同均衡,取决于其在两种均衡下的最优收益,当在分离均衡和混同均衡都存在的情况下,若企业在分离均衡中取得的最优收益大于企业在混同均衡中的收益,则企业选择分离均衡解,反之,则企业选择混同均衡解。本小节将比较高类型企业在两种均衡时的收益大小,以确定在给定的参数条件下,高类型企业会选择分离均衡还是混同均衡。

高类型企业最终的收益为:

反之高类型企业选择分离均衡。其中

和

均在上文的计算中给出,求解整理得到定理4:

定理4. 信息非对称下,存在临界值

,当

时,企业选择混同均衡,当

时,企业选择分离均衡。

Figure 6. Balanced output of high-type enterprises

图6. 高类型企业均衡产出

图6描述了信息非对称下的企业决策。如定理2所述,当两种类型企业的成本差距很大时(

),低类型企业模仿高类型企业无利可图,高、低类型企业自然分离;当两种类型企业的成本差距较小(

)时,低类型企业有动机模仿高成本企业的UGC运营投入以获得更高的收益,此时需要高类型企业决策选择分离策略向第二阶段消费者揭示自己的真实类型还是选择混同策略使第二阶段消费者无法获知自己的真实类型。

又如定理3所述,

时,混同均衡不存在,高类型企业只能选择分离均衡;

时,混同均衡和分离均衡同时存在。

越大,第二阶段消费者对企业质量类型的信念越接近高类型企业,当高低质量类型差异一定的情况下,对高类型企业而言,

越大,其更倾向于分离均衡,因为当消费者对企业质量的信念越趋近高类型时,高类型企业越容易和低类型分离,在这种情况下若选择和低类型进行混同,他造成的第二阶段销售量的损失更大,因此在这种情况下,高类型企业分离均衡更优;换个角度,当企业为高类型的概率一定时,随着高低类型企业质量差异越小,高类型企业不再迫切的想向第二阶段消费者披露自己的真实类型,而选择和低类型进行混同,这是因为在这种情况下,高类型企业和低类型企业的质量差异不大,因此企业不会选择支付信息租金来让第二阶段消费者认为其是高类型,即图中灰色阴影部分。

5.5. 本章小结

本章基于不完全信息条件下,企业和第二阶段消费者建立了信号传递模型,比较分析了信息对称和信息非对称时的企业策略。信息对称时,企业基于收益最大化制定最优UGC运营投入,且高类型企业的UGC运营投入高于低类型企业、收益高于低类型企业。信息非对称时,低类型企业有动机模仿高类型企业的UGC运营投入,令第二阶段消费者错误判断其类型,从而获得更高的收益。当第二阶段消费者意识到低类型企业这一模仿动机后,高类型企业就面临被第二阶段消费者误认为低类型的风险。本章重点分析了高类型企业在信息非对称时如何应对这种情况。

非对称信息下,企业有分离和混同两种策略。分离时,若是自然分离,则高类型企业无需对UGC运营投入进行扭曲;若是分离均衡,则高类型企业通过向上扭曲UGC运营投入的方式,令低类型企业无法模仿自己,从而正确揭示自己的类型。这种扭曲可以消除信息非对称,但会降低高类型企业的收益,我们将这种情况称为高类型企业为了和低类型企业分离出来而支付的信息租金。混同时,高类型企业和低类型企业制定相同的UGC运营投入,信息非对称依旧存在,且高类型企业的收益会降低。因此分离均衡和混同均衡时,高类型企业获得的收益均会低于信息对称时的最优收益,而自然分离时的收益与信息对称时的最优收益相同;低类型企业在自然分离和分离均衡时的收益与信息对称时的最优收益相同,混同均衡时的收益高于信息对称时的最优收益。

最后进一步讨论了企业的策略选择,发现企业在成本类型差异较大的时候会自然分离,成本类型差异较小的时候,企业的策略与企业为高类型的概率有关。当企业为高类型的概率很高时,企业会选择分离均衡;而当企业为高类型的概率较低时,企业会选择混同均衡。

6. 总结与展望

本文在新消费品牌企业大量兴起的背景下,研究在口碑经济驱动的企业UGC运营投入决策。本文基于不完全信息构建消费者和企业的两阶段信号博弈模型,探究当消费者不能直接观察到企业质量信息的情况下,企业是否应该通过UGC运营投入决策实现信号传递从而向消费者披露其真实类型。主要结论如下:1) 完全信息下,高质量类型更愿意投入UGC运营成本来刺激第一阶段消费者更多的在社交媒体上发布对其有利信息从而刺激更多第二阶段消费者来购买其产品;2) 不完全信息下,若企业选择分离均衡,高质量类型企业需要在最优UGC运营投入水平上向上扭曲,支付一定的成本(信息租金)向消费者披露其真实类型;3) 若企业选择混同均衡,高质量类型企业选择和低质量类型企业相同的UGC运营投入,第二阶段消费者无法从UGC内容获得更多的信息;4) 企业选择分离均衡或混同均衡和高低质量类型差异以及企业为高质量的初始概率有关,当高低质量类型差异过大,企业倾向选择分离均衡,当高低质量类型差异适中并且企业为高类型的概率大,企业仍然会选择分离均衡;当高低质量类型差异不大并且企业为高类型的初始概率较低时,企业会选择混同均衡;5) 消费者对UGC内容的敏感程度会影响企业的UGC运营投入,消费者对UGC越敏感,企业会加大对UGC运营投入成本。

本研究为当前口碑经济背景下新消费品牌企业在信号传递问题上的UGC运营决策补充了理论依据与实践启示,将企业对UGC的运营投入以及消费者对口碑的安全心理效用进行了数模刻画,使得问题更加符合实际。接下来将考虑进一步刻画两阶段消费者的细分策略心理对品牌企业价格质量决策的影响,比如将消费者分为UGC敏感人群和UGC冷漠人群,进一步研究消费者中敏感人群的比例如何体现在企业的UGC投入决策,是值得进一步深入研究的方向。