1. 引言

家庭是青少年成长的第一环境,对青少年的影响是最直接的,父母教养方式是指父母在养育子女的过程中采取的手段和方法(Darling, 2017)。子女可通过父母教养行为感知到家长态度和情感氛围。家庭教育的观念或方式方法失当,再加上青少年多半没有严格的自控自律及明辨是非的能力,在学习的有效管理及心理的健康成长方面就会遇到很多问题(阮慧玲,2017)。厌学是学生对学习态度的负面情绪表现,厌学问题已成为阻碍学生身心健康发展的重要问题。有研究表明:我国有46%的学生对学习缺乏兴趣,33%的学生对学习表现出明显的厌恶,真正对学习持积极态度的仅有21% (郑彦芹,2013)。厌学也是一个动态发展过程,从负性认知发展到消极情绪,最后表现为外在行为,严重程度逐渐增加(骆宏等,2021)。焦虑、抑郁作为青少年群体中发病率较高的两种情绪障碍,在厌学青少年中也是最为常见的两种情绪障碍,二者常以共病的形式存在(王萌等,2022)。青少年阶段由于青春期激素水平的波动、学习环境的转变、学业压力的突增等均增加青少年抑郁、焦虑的发生风险(李晶,孙莹,2022),也可加重青少年厌学,从而形成恶性循环。心理适应性是指当个体所处的环境发生变化,个体是否能够通过自我调节系统做出能动的反应,使其心理状态和行为方式符合环境的变化,从而实现自身发展的要求(张旭,2011)。一个良好适应的人,具备良好的心理自我调适功能、充分发挥内在潜能为动力,在各种行为反应中呈积极而适度表现(樊富珉,1996)。在现代社会,必须具备健全的心理适应,才能在变化中始终保持积极、乐观、向上的生活态度。青少年面对环境的变化、自身的变化、学业难度的改变,在生活、学习和人际交往方面均有需要适应之处,而感知到不良的教养方式的青少年易表现出心理适应不良(王美芳等,2017;Rohner et al., 2005)。

综上,本研究以厌学青少年为对象,探讨父母教养方式与其焦虑、抑郁的关系。特别地,探讨心理适应能力在家庭教养方式与厌学青少年焦虑抑郁之间的中介作用。鉴于此,提出以下假设:。H1:家庭教养方式对厌学青少年的焦虑抑郁具有预测作用。H2:心理适应在厌学青少年家庭教养方式对焦虑抑郁的影响中起中介作用。

2. 对象与方法

2.1. 对象

对青岛市市立医院临床心理科门诊就诊的首诊主诉厌学的青少年进行问卷调查,本文研究对象——以厌学为主诉的青少年系指因厌学情绪出现旷课、辍学、情绪不良等情况的青少年。被试均自愿参加,并获得知情同意,最终收回有效问卷92份。其中男生41人,女生51人;独生子女48人,非独生子女44人。年龄在12~18岁之间。

2.2. 方法

研究工具:1) S-EMBU-C:简式父母教养方式问卷(S-EMBU)由Arrindell (1999)编制,蒋奖等人(黄世伍等,2021)对简式父母教养方式问卷进行修订,修订后的S-EMBU-C共有42个条目,更适合我国国情,分为父亲版和母亲版,两部分各包含21个条目,题目相同且都包含拒绝、情感温暖、和过度保护三个维度。采用李克特4点计分,从“从不”到“总是”,其中第17题反向计分。各维度平均分即为该维度的得分,分数在1~4之间,得分越高代表父母所使用的教养方式程度越高。该问卷的信度均达到0.70以上,量表具有良好的结构效度和效标关联效度。2) 青少年心理适应性量:陈会昌、陈建绩等开发的《青少年适应性量表》(陈会昌等,1995),该量表用来测量中学生的心理适应性,共20道题,包括4个维度,分别是身体与体育竞赛适应、陌生情境与学习情境适应、考试焦虑情境适应和群体活动适应。5点计分,从“完全不符合”到“非常符合”,量表分数越高表示心理适应情况越好。α系数为0.65,分半信度为0.68。3) 焦虑自评量表(SAS) (戴晓阳,2011)量表由Zung等于1971年编制,共包括20个条目,采用1~4级评分,得分越高表明焦虑越明显。4) 抑郁自评量表(SDS)量表由Zung等于1965年编制,共20个条目,每个条目分别采用1~4级评分,各条目得分总和乘以1.25后得到总分,得分越高提示抑郁水平越严重。5) 《厌学量表》:由学者吴丽丽修订而成,该量表适用于各个学生群体,量表共20题,“是”记1分,“否”记0分,最后统计出被测者的总该量表的计分标准为,总分1~6分代表轻微厌学情绪;7~13分代表中等程度的厌学情绪;14~20分代表严重的厌学情绪。该量表的同质信度在0.70以上,重测信度在0.80以上,说明信效度良好。本研究应用该量表初步筛查厌学青少年。

施测方法及质量控制:

1) 共同方法偏差检验:采用Harman单因素法对自我报告变量进行共同方法偏差检验。使用主成分的方法提取因子,并固定因子数为1,结果显示首个因子的方差解释率为35.4%,小于40%的临界标准。因此,本研究不存在显著的共同方法偏差问题。

2) 统计学处理:采用SPSS25.0软件对数据进行处理分析,首先进行描述性统计和相关分析;采用t检验分析比较两组间的厌学青少年父母拒绝、父母温暖、父母过度保护、心理适应、SDS评分、SAS评分;采用Pearson相关分析厌学青少年父母拒绝、父母温暖、父母过度保护、心理适应、SDS评分、SAS评分之间的相关关系。在此基础上,采用Hayes (2012)编制的SPSS宏process中的Modle4 (简单中介模型)在控制性别、是否独生的情况下对心理适应在厌学青少年家庭教养方式与焦虑抑郁之间关系的中介效应进行检验,以p < 0.05为差异有统计学意义。

3. 结果

3.1. 厌学青少年家庭教养方式、心理适应、焦虑抑郁的性别差异及独生差异分析

独立样本t检验结果显示,厌学青少年父母拒绝(F = 4.334, p = 0.937)、父母温暖(F = 0.627, p = 0.650)、父母过度保护(F = 1.397, p = 0.066)、心理适应(F = 3.619, p = 0.958)在性别上差异无统计学意义;SDS (F = 0.489, p = 0.001)、SAS (F = 0.937, p = 0.013)在性别上差异有统计学意义,女生焦虑抑郁评分显著高于男生。厌学青少年父母拒绝(F = 4.081, p = 0.230)、父母温暖(F = 0.103, p = 0.260)、父母过度保护(F = 7.380, p = 0.971)、SDS (F = 0.376, p = 0.058)、SAS (F = 0.185, p = 0.171)在是否独生上差异无统计学意义;心理适应(F = 0.423, p = 0.013)在是否独生上差异有统计学意义,独生子女评分显著高于非独生子女。见表1。

Table 1. Comparison of family rearing styles, psychological adaptation, anxiety scores, and depression scores among teenagers who are disgusted with learning in gender and whether they have only children (

)

表1. 厌学青少年家庭教养方式、心理适应和焦虑评分、抑郁评分在性别、是否独生的比较(

)

3.2. 厌学青少年家庭教养方式、心理适应、焦虑抑郁的相关分析

对厌学青少年父母拒绝、父母温暖、父母过度保护、心理适应、SDS、SAS 6个变量进行相关分析。见图1。可知,父母拒绝与焦虑抑郁呈显著正相关,父母拒绝与心理适应呈显著负相关;父母温暖与焦虑抑郁呈负相关,父母温暖与心理适应无明显相关性;父母过度保护与心理适应呈负相关,父母过度保护与抑郁呈明显正相关,父母过度保护与焦虑无明显相关性;心理适应与焦虑抑郁呈显著负相关。

3.3. 心理适应在厌学青少年家庭教养方式与焦虑抑郁间的中介作用

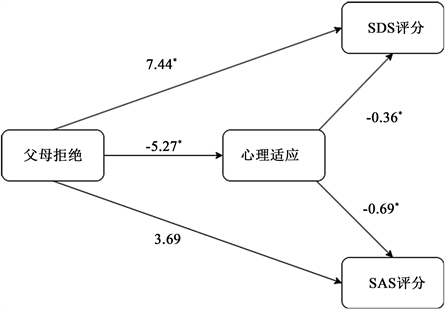

首先采用Hayes (2012)编制的SPSS宏process中的Modle4 (简单中介模型)在控制性别、是否独生的情况下对心理适应在厌学青少年家庭教养方式与焦虑抑郁之间关系的中介效应进行检验(见图2、图3)。结果表明:

1) 父母拒绝对厌学青少年抑郁的预测作用显著(B = 9.35, t = 5.13, p < 0.05),且当放入中介变量后母拒绝对厌学青少年抑郁的直接预测作用依然显著(B = 7.44, t = 3.77, p < 0.05),父母拒绝对心理适应的负向预测也显著(B = −5.27, t = −4.44, p < 0.05),心理适应对厌学青少年抑郁的预测也显著(B = −0.36, t = −2.27, p < 0.05)。此外,父母拒绝对厌学青少年抑郁的直接效应及心理适应的中介效应bootstrap 95%置信区间的上下限均不包含0 (见表2),表明父母拒绝不仅可以直接预测厌学青少年抑郁,而且能够通过心理适应的中介作用预测厌学青少年抑郁,该直接效应(7.44)和中介效应(1.92)分别占总效应(9.35)的79.5%、20.5%。

父母拒绝对厌学青少年焦虑的预测作用显著(B = 7.30, t = 3.61, p < 0.05),当放入中介变量后母拒绝对厌学青少年焦虑的直接预测作用不显著(B = 3.69, t = 1.79, p > 0.05),父母拒绝对心理适应的负向预测显著(B = −5.27, t = −4.44, p < 0.05),心理适应对厌学青少年焦虑的负向预测也显著(B = −0.69, t = −4.11, p < 0.05)。此外,父母拒绝对厌学青少年焦虑的直接效应及心理适应的中介效应bootstrap 95%置信区间的上下限均不包含0 (见表2),表明父母拒绝不仅可以直接预测厌学青少年焦虑,而且能够通过心理适应的中介作用预测厌学青少年焦虑,该直接效应(3.69)和中介效应(3.61)分别占总效应(7.30)的50.5%、49.5%。

注:*p < 0.05。

注:*p < 0.05。

Figure 2. Mediation model of psychological adaptation Figure 1

图2. 心理适应的中介作用模型图一

Table 2. Intermediary test of psychological adaptation between family upbringing style and anxiety and depression in school-weary adolescents

表2. 心理适应在厌学青少年家庭教养方式与焦虑抑郁间的中介检验

2) 父母温暖对厌学青少年抑郁、焦虑的直接效应及心理适应的中介效应bootstrap 95%置信区间的上下限均包含0 (见表2),说明心理适应的中介作用不显著。

3) 父母过度保护对厌学青少年抑郁的预测作用显著(B = 10.24, t = 4.32, p < 0.05),且当放入中介变量后母过度保护对厌学青少年抑郁的直接预测作用依然显著(B = 8.33, t = 3.57, p < 0.05),父母过度保护对心理适应的负向预测也显著(B = −3.94, t = −2.47, p < 0.05),心理适应对厌学青少年抑郁的负向预测也显著(B = −0.48, t = −3.21, p < 0.05)。此外,父母过度保护对厌学青少年抑郁的直接效应及心理适应的中介效应bootstrap 95%置信区间的上下限均不包含0 (见表2),表明父母过度保护不仅可以直接预测厌学青少年抑郁,而且能够通过心理适应的中介作用预测厌学青少年抑郁,该直接效应(8.33)和中介效应(1.91)分别占总效应(1.28)的81.3%、18.7%。

注:*p < 0.05。

注:*p < 0.05。

Figure 3. Mediation model of psychological adaptation Figure 2

图3. 心理适应的中介作用模型图二

父母过度保护对厌学青少年焦虑的预测作用显著(B = 5.56, t = 2.10, p < 0.05),当放入中介变量后母过度保护对厌学青少年焦虑的直接预测作用不显著(B = 2.51, t = 1.03, p > 0.05),父母过度保护对心理适应的负向预测也显著(B = −0.49, t = −2.47, p < 0.05),心理适应对厌学青少年焦虑的负向预测也显著(B = −0.77, t = −4.89, p < 0.05)。此外,父母过度保护对厌学青少年焦虑的直接效应及心理适应的中介效应bootstrap 95%置信区间的上下限均不包含0 (见表2),表明父母过度保护不仅可以直接预测厌学青少年焦虑,而且能够通过心理适应的中介作用预测厌学青少年焦虑,该直接效应(2.51)和中介效应(3.05)分别占总效应(0.70)的45.2%、54.7%。

4. 讨论

本研究用中介效应分析来说明家庭教养方式是怎样通过心理适应这一中介变量来影响厌学青少年焦虑、抑郁的,分析家庭教养方式对厌学青少年焦虑、抑郁产生影响的内在原因。

4.1. 厌学青少年家庭教养方式与焦虑抑郁、心理适应的性别、独生差异

研究结果表明,厌学青少年不同性别间焦虑抑郁情绪分布差异显著,女生焦虑、抑郁水平显著高于男性,这与沈彦等研究结果相一致(沈彦等,2021)。这可能与生理发育有关,女性第二性征的发育要早于男性,由于我国性教育相对缺乏,如果家长引导不当,女性青少年可能会产生羞愧、焦虑、抑郁等情绪反应,这也提示,要重点关注女性青少年心理健康。厌学青少年在是否为独生子女间心理适应分布差异显著,独生子女比非独生子女有更强的心理适应能力。独生子女的积极认知高于非独生子女(王金祥等,2022),独生子女出现心理健康问题的概率显著低于非独生子女(梁汀,2021),其原因可能为独生子女能够享受到父母全部的关爱,而对于非独生子女而言,受二孩等因素影响,部分青少年感觉到被忽视、被抛弃,消极的自我暗示导致心理适应能力下降。心理适应水平影响个体对学校、社会的适应能力,关系能否良好融入学校等集体生活,这也提示,学校等要重点更关注非独生子女家庭孩子的心理健康问题。

4.2. 厌学青少年家庭教养方式与焦虑抑郁、心理适应的相关

研究结果表明,厌学青少年焦虑、抑郁情绪与父母拒绝、父母过度保护呈显著正相关,与父母温暖、心理适应呈显著负相关,故父母拒绝、父母过度保护等不良教养方式为厌学青少年产生不良情绪的危险因素,也是心理适应水平低下的危险因素,假设一得以验证。众所周知,父母和其他照顾者在儿童发展中发挥着重要作用,父母的态度可能会显着影响孩子的整体发展(Bjarnason-Wehrens et al., 2007)。具体而言,相对于充满温暖关怀家庭氛围下成长的个体,从小被父母拒绝和冷漠对待的孩子,往往体验到更多的负性情绪(Thomasgard et al., 1995);过度保护是一种父母对儿童的发育阶段采取的不恰当、过分的保护行为,导致孩子出现负面的社会心理结果,如抑郁、焦虑,在表达情感、自主能力成长、人际关系发展方面出现困难等(徐毅超等,2016),因此,越是被过度保护的青少年越容易产生不良情绪;在适应性方面,有研究发现(Jenkins et al., 2016),处理人际关系能力较强的青少年,如善解人意、乐于助人,以及较高的领导和合作技能等更易受到同伴接纳,更能良好地适应学校生活,更少地产生不良情绪。

4.3. 心理适应在厌学青少年家庭教养方式与焦虑抑郁间的中介作用

研究结果表明,心理适应在父母拒绝、过度保护与厌学青少年抑郁、焦虑间起部分中介作用;在父母温暖与厌学青少年抑郁、焦虑间不起中介作用。一方面,父母拒绝可以直接导致厌学青少年抑郁、焦虑,这与已有青少年抑郁、焦虑相关研究一致(马月等,2016)。另一方面,父母的拒绝、过度保护可以通过厌学青少年的心理适应间接影响其抑郁、焦虑水平,即高水平的父母冷漠拒绝及过度保护可以诱发个体形成低水平的心理适应,而其较低的心理适应水平又进一步加重抑郁、焦虑,故假设二得以验证。

5. 结论

父母拒绝、父母过度保护两种不良教养方式是厌学青少年焦虑抑郁情绪的危险因素,不利于心理适应水平的发展;低下的心理适应水平更容易导致厌学青少年焦虑抑郁情绪;心理适应在父母拒绝、过度保护与厌学青少年抑郁、焦虑间起部分中介作用;在父母温暖与厌学青少年抑郁、焦虑间不起中介作用。提示在教育实践中,父母拒绝、过度保护等不良教养方式不利于青少年形成良好的心理适应能力,进一步导致难以适应学习环境、人际关系的改变,从而引起厌学相关的焦虑抑郁情绪及辍学、旷课等行为。教育者可以从改善父母教养方式入手,帮助个体养成良好的心理适应能力,从而降低青少年不良情绪的发生。

本研究也存在局限:首先,样本收集仅在青岛地区,仅局限于一家医院,且样本量偏少,为加强结果的有效性和推广到更多人群,未来研究建议在更多地区取样并增加样本量。其次,本研究的变量均采用问卷法测量,且均为自评量表,可能存在偏差影响结果,未来可以采用实验任务与问卷相结合的调查方法来验证本研究的结果。

NOTES

*通讯作者。