1. 引言

众所周知,土的抗压强度很低,但土的抗剪强度较差且基本无抗压能力,因而在工程应用中受到很大程度的限制。土体力学加固并非一个新的概念,早在新石器时期,先人就利用茅草作为土的加筋材料。在陕西半坡发现的仰韶遗址就有利用茅草与泥巴修筑墙面和屋顶,这种土加筋的建筑方法,在我国一直延续至今 [1] 。

在国外,最开始英国人在沼泽地带利用木排修筑道路;巴比伦人曾利用加筋土修筑庙塔;荷兰在提防海洋的斗争中,大量利用柳枝、梢料加固堤坝,防止冲刷 [2] 。

以天然植物作为岩土工程的加筋材料,有一个大的缺点,就是持续时间不行,植物本身容易腐烂,使用寿命很短;随后人们发现用金属作为土的加筋材料,为岩土工程材料延伸出了一个新的领域。1966年法国工程师Herry Vidal在挡土墙设计中采用镀锌钢带作加筋材料并取得了重大突破,他的研究工作为现代加筋土技术的发展奠定了基础,促进了加筋土在挡土墙、路堤等领域的发展。但不久人们发现金属虽然比天然植物更好,但其容易锈蚀,无法抵御化学药物的腐蚀能力,且成本较高,应用范围较小,因此促成了土工合成材料的出现,土工合成材料以人工合成的聚合物,如塑料、化纤、合成橡胶为原料,制成各种产品,使用时放置于土体内部、表层起到加强和保护土体的作用。

土工格栅是一种新型的土工合成材料,属于土工特种材料,在一定温度下在经挤压成型的聚合物板材上打孔,在拉伸机上经过单向或双向冷拉(使高分子聚合物的分子链定向排列,达到提高其抗拉强度的目的和冷却定型而形成的具有较大方形或矩形孔眼的片网状结构物 [3] 。土工格栅具有稳定、变形模量大、抗拉强度高、韧性好、重量轻、耐腐蚀、抗老化、与土颗粒之间的相互作用强,能在短时间内产生效果;其结构性能特殊,能增强土的整体性能,因此近年此领域发展迅速,被广泛应用于各个工程中。

土工格栅这一新技术虽出现较早,无论在材料、试验测试和工程应用等方面有了较大的进步,但要进一步推广,要有许多基础工作要做,土工格栅技术较为年轻,正在处于高速发展阶段,土工格栅与土的相互作用机理复杂,有许多机制有待揭示,分析方法需要改进,因此为了消除土工格栅发展中的障碍,本文将用新的角度,利用CiteSpace可视化图谱软件对土工格栅的方向进行分析探讨,为以后学者提供参考。

2. 数据来源与分析方法

2.1. 数据来源

本文文献数据来源于清华大学、清华同方发起的检索平台中国学术期刊网络出版总库(CNKI),检索表达式为“TI = 土工格栅AND (SU = 土工格栅)”,文献类型选择为期刊,检索时间为2023年2月4日。本文主要针对土工格栅领域进行研究,则通过知网与人工进行筛选,剔除除期刊以外所有文章,由于文章数目较多选取2008年以后的文献进行统计,最终在3846篇文献中筛选出826篇数据样本。

2.2. 分析方法

CiteSpace全称为CitationSpace (引文空间),是陈美超基于Java语言开发的一款可视化信息软件,着眼于分析科学文献中蕴含潜藏的潜在知识,在科学计量学、数据可视化背景下逐渐发展起来的一款可视化分析软件 [4] 。通过可视化手段来呈现科学知识的结构、规律和分布情况,因此被大多学者用于探究某一研究领域的研究热点、研究前沿、知识基础(关键文献)、主要作者和机构等,同时帮助预测某一研究领域的未来发展走向。软件具体操作流程如图1为:将检索出的所有文献继续主观筛选检查相关文献标题、作者、机构、关键词、出版时间的完整度,去除无用文献、重复文献,最终确定文献826篇,将所有文献勾选并利用知网以refworks格式导出保存为TXT文件,为了减少工作量将两个文本文件合并为一个,将文件命名为download_01放在软件运行文件夹内,最后利用软件转化格式并新建项目,设置时间跨度(Timeslicing)为2008~2023年,时间切片(Yearsperslice)为一年,节点类型(Nodetypes)分别为作者、机构、关键词,并分三次对不同类型节点进行可视化图谱绘制。同时利用origin绘图软件来展示所获得的数据。

2.3. 软件算法

CiteSpace关键词LLR算法主要基于Ochiia相似系数对文本共现率进行计算 [5] 。通过Ochiia相似技术得出相似矩阵,可以更好表示关键词之间相关性的强度,并依据其强度进行关键词聚类。其公式如下:

(1)

其中A,B分别代表各关键词出现的频次,

代表关键词在同一篇文献中出现的频次。其取值范围为[0, 1],数值越大越代表关键词越相似。

3. 结果与分析

3.1. 历年文献发文量分析

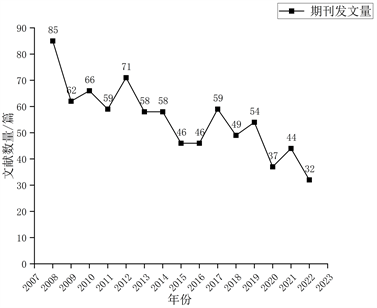

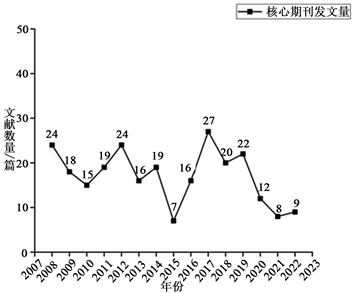

我国对土工织物的研究和应用起步较晚,1978年才在铁路系统开始研究并现场试验,但直到1987年由煤炭部规划设计总院卞昭庆才发表了第一篇关于土工格栅的论文—《一种新型建筑材料—土工织物》 [6] ,旨在介绍土工格栅的发展、类型、性质、功能和工程中的应用,这也为土工格栅的研究拉开了序幕。为了更深入分析此领域在各年度的发展动向,利用CiteSpace软件对“土工格栅”的826篇文献样本进行分析,自2008年历年文献发表量与核心文献发表量统计分别如图2、图3所示:

Figure 2. Statistics of the number of documents issued by China’s “geogrid” over the years from 2008 to 2023

图2. 2008~2023年中国“土工格栅”历年发文数量统计图

Figure 3. Statistics of the number of core documents of China’s “geogrid” over the years from 2008 to 2023

图3. 2008~2023年中国“土工格栅”历年核心文献数量统计图

从上图3可知,国内学者对土工格栅领域研究从2008~2023年文献数量发表整体呈下降趋势,其中2008年发文量最多达到85篇。从图中可明显看出土工格栅领域的文献发表发展可分为三个阶段:第一阶段是2008~2011年,此阶段有关土工格栅的文献是逐年下降的态势;第二阶段是2012~2017年,此阶段文献数量相对平;第三阶段是2017~2022年,此阶段文献数量出现较大波动,但整体上看是呈下降态势,2017年发表的59篇文献奖金是2022年文献量的两倍,可见其波动特征较大。结合国家政策和地质灾害分析,2008年汶川发生大地震,在地震的作用下,滑坡工点出现了不同程度的破坏,其中混凝土挡墙和浆砌片破坏最为严重,造成了重大的损失,而在国道213线未用土工格栅的路堤边坡多发生了坍塌破坏,而用了土工格栅加固了的路堤边坡仅有局部小变形,这就导致了在此年度关注此领域的研究学者增多,文献数量发表增加;之后的几年里地震也频繁发生,这就导致2008年以后关于土工格栅领域的研究稳定发展;第三阶段出现发文下降的趋势,可以猜测其原因是由于众多研究学者出现了瓶颈,传统的土工栅格研究得较多,减少了一些无关的研究主题,且图3也能解释这一原因,可以看到第三阶段虽然发文数量在下降,但其核心期刊的比例保持在很高的水平,因此该学科领域的发展需要探求一个新的方向,要逐渐被重视起来,近年国家高速发展在防灾减灾方面投入了大量的人力、物力,根据此趋势,今后对此领域研究的学者将会紧跟国家政策,发展方向也会呈现多元化。

3.2. 文献作者分析

从作者层面分析,利用CiteSpace中文献计量功能统计,得出高产作者频次表探究土工格栅研究的发展状况,经统计相关学者的累计发表文献量如表1所示,各学者在CNKI中公开发表土工格栅的相关文献共425人,其中发文量在3篇或3篇以上的有35人占作者总数的8.24%,大部分学者发表相关学术作品在3篇以下,其中发表2篇文献的作者占据19.29%,发表1篇文献的作者占据总数量的19.29%。

Table 1. Statistical table of the number of articles published by the authors

表1. 作者发文数量统计表

发文作者是科学研究的主体,CiteSpace通过生成作者可视化共现图谱反应发文作者极其合作网站的结构特征,展示出该领域的核心作者群及其合作关系,图中每个节点代表一个作者,发文量多且节点颜色层次较多则代表其发文量越多,反之节点越小,节点之间的连线代表学者之间的合作联系,即共同发文,线条颜色则代表连线作者的合作年份。将826篇文献有效文件数据转化后导入软件,并进行相关设置生成作者共引聚类知识图谱(图4),图中可以清楚的观察到node (节点)共有425个,link (连线) 235条,density (密度为0.0026),从共现的频次来看,排在前两位的作者分别是王家全和杨广庆,共现次数分别为13次和9次,其次是刘杰、丁金华、周志刚、汪明元等共现频次出现了5次以上。从合作网络上来看,土工格栅的研究学者们呈现小集中、大分散的特征,即传统的土工格栅研究已经形成了几个核心团队,但各团队的研究内容差异较大,基本没有形成联系网络。从图中可以看出我国土工格栅已初步形成了4大核心研究团队,即分别为王家全、刘杰、杨广庆、丁金华为核心的研究团队,从合作强度来看,各核心研究团队内部合作强度较大,但研究团队之间仍处于独立研究阶段,跨学科合作联系强度几乎为零,长此以来不利于土工格栅的可持续发展。

判断一个作者研究水平的重要指标或是否有影响力就是看文献发表的数量。根据根据著名的科技情报学家普赖斯提出的高产量作者计算公式

,其中

为核心作者的最低发文量,

为作者群体中最高发文量 [7] 。而根据表2可以看出在土工格栅领域,王家全为领域内发文量最高作者,故

,即发文量3篇及以上作者为核心作者,他们占作者群体的8.24%,是土工格栅研究的核心作者群,奠定了该领域的学术基础,但也表现了传统土工格栅研究学者的集中度较低,核心作者群贡献不突出。其中宋玲、唐毅等人是近3年来新出现的高产作者,将此领域的研究推向新高峰。

Table 2. Statistical ranking of authors of “geogrid” in China from 2008 to 2023

表2. 国内2008~2023年“土工格栅”作者发文统计排名

Figure 4. Atlas of papers issued by authors of “geogrid” in China from 2008 to 2023

图4. 国内2008~2023年“土工格栅”作者发文图谱

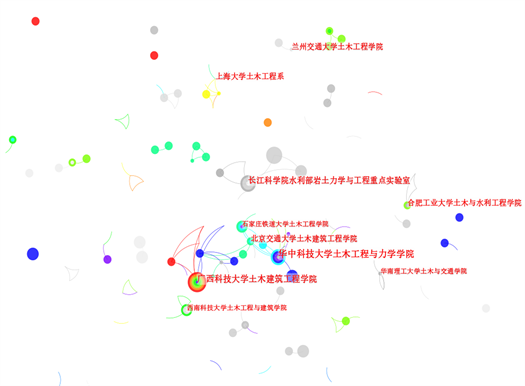

3.3. 科研机构合作分析

Figure 5. Atlas of China’s geogrid issuing organizations in 2008~2023

图5. 2008~2023年中国土工格栅发文机构图谱

基于826篇样本文献利用CiteSpace进行可视化分析,将主界面节点类型设置为“Institution”,检索时间设置为2008~2023年,时间切片为一年,将阈值设置为50,筛选出发文较多得机构得到可视化机构图谱如图5所示,并整理排名得出表3。

Table 3. Ranking of Chinese geogrid issuers in 2008~2023

表3. 2008~2023年中国土工格栅发文机构排名

由机构图谱可知Node (节点) 384个,Link (连线) 147条,Density (紧密度) 0.002,节点大小代表该机构发文量的多少,机构之间的颜色线段代表其首次合作发文时间,连线数量与紧密度呈正相关关系。从数据分析来看,土工格栅研究主要集中在高校的土木学院内,发文机构出现频次10以上的机构仅仅有2个,其中华中科技大学发文量最多,共有13篇,其次为广西科技大学,说明土木格栅研究机构相对较为集中,科研能力差异较大。华中科技大学作为老牌院校其实力是毋庸置疑的,广西科技大学的土木工程作为最早的系部之一,也是土工格栅研究领域的新生代力量,致力于减灾防灾工程,在省部重点试验室以及学院众多研究者的帮助下,土工格栅的研究取得了较大的进展。近年来各高校建筑学院利用自身优势,探索了土工格栅发展的实践路径,如华中科技大学专注于土工格栅各种试验的临界参数 [8] [9] [10] ;广西科技大学则从具体工程项目探索土工格栅的受力特征分析 [11] [12] [13] ;长江科学院水利部则致力于外界条件对土工格栅的影响 [14] [15] [16] 。

通过分析主要机构的相关文献发现各发文机构存在一定的合作关系,华中科技大学—广西科技大学—北京交通大学形成了合作机构网络,但从图谱总体上来看,各个机构合作强度不大,合作机构网络的形成主要由作者学缘关系主导,跨学科的机构合作几乎没有,土工格栅的跨领域研究还有待扩展。在未来发展过程中,各团队之间要加强学术交流。

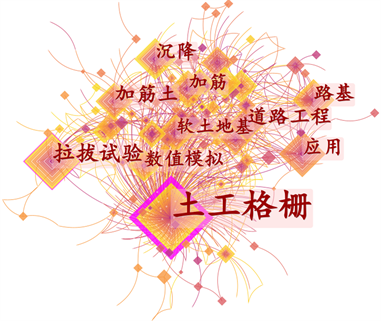

3.4. 关键词图谱共现

关键词可以揭示文章内容的主要研究方向以及各学者的核心观点,对土工格栅研究领域内相关文献的关键词进行共现频率和突出性监测,可以直观的呈现土工格栅领域的研究热点、研究趋势和知识结构 [17] 。还原默认界面选择“Keyword”选项,将“Pathfinder”与“Purning Sliced Network”功能勾选使得图谱具有唯一解,将图谱中相似关键词人为进行合并,以关键词为网络节点,选取每个时间切片中高被引的前50个关键词,生成土工格栅研究关键词共现图谱(图6)中关键词节点469个,955条连线,密度为0.0087,其中节点的大小代表关键词频率的大小,连线越多代表两个关键词共现次数越多,连线越粗表明联系程度越高。按关键词频次排序统计了前10个重要关键词,见表4。

Figure 6. “Geogrid” keyword co-occurrence atlas

图6. “土工格栅”关键词共现图谱

Table 4. Top 10 high-frequency keywords of geogrid research from 2008 to 2023

表4. 2008~2023年土工格栅研究前10个高频关键词

从结果统计来看土工格栅这一关键词出现频次远远大于其他关键词频次,从高频关键词出现的年份来看,应用、拉拔试验、软土地基、加筋等关键词在2008年之前就已出现,加筋土与路基关键词首次出现时间较晚,是近年来研究的热点。通过对高频关键词出现年份和年度发文量的综合考察,加上政府政策实施情况可进一步分析关键词的热点动向,大多关键词都围绕着土工格栅这一关键词延伸出各个方面的研究方向,且第二关键词的频次远远低于最高关键词词频,说明现阶段的研究大多处在初级的理论阶段,实际应用方面研究较少还没有形成体系。

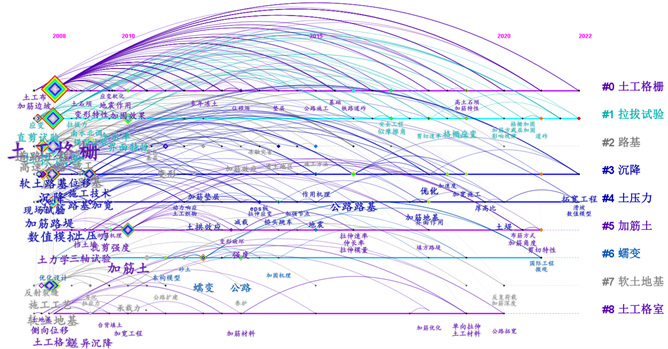

3.5. 关键词聚类分析

聚类分析是一种定量与定性相结合的分析方法,该定义首次被引用在1939年,聚类分为多种方式,每种方式用特定的算法将海量的文献信息转变为易处理的、有意义的类别,将学科结构研究前沿和发展趋势用可视化的手段呈现出来。其中在CiteSpace中的关键词分析聚类功能为划分热点研究提供了方便,利用LLR (Log-Likelihood Rational)聚类算法对关键词进行分析,也是对共现词图谱深入研究的必要手段。在使用软件的聚类功能后,每一个聚类将会有特定的编号,聚类规模与编号数值呈反比 [18] ,因此对496个关键词进行标签聚类得到图7,其中ModularityQ (模块值) = 0.592 > 0.3说明聚类结果显著,Mean (平均轮廓值) S = 0.909 > 0.5,说明聚类一般是合理的 [4] ,可以从图中看出2008~2023年土工格栅的研究领域主要是以图中8大模块开展的。其前8聚类排名依次为土工格栅、拉拔试验、路基、沉降、土压力、加筋土、蠕变、软土地基、土工格室。聚类数字最小的为土工格栅,代表大部分学者对此研究领域都是围绕土工格栅来深入研究,既是基础问题也是核心问题,#8土工格室处于聚类图谱的正中央说明现研究领域的热点在此方向。在关键词聚类图谱的基础上,选择选择Timeline View,生成关键词聚类时间线图谱如图8,同一聚类的节点按照年线先后按顺序排列在时间线上,可以看关键词土工格栅辐射至每一个大类贯穿研究领域#0是土工格栅基础性理论研究,#1是在#0的基础上进行室内试验或现场试验所得出的一些具体特性,#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8都是在前两个基础上的具体应用,主要利用前两个方面的研究应用到不同的领域,对前面的理论提供技术支撑,但也可以发现每个关键词辐射范围较小,且关键词节点少,这也证明了此研究领域出现了瓶颈未衍生出新的热点研究方向。

Figure 8. Keyword time line clustering map

图8. 关键词时间线聚类图谱

3.6. 核心关键词分析

CiteSpace中常见有LSI、LLR、SUR三种算法,用于在文献的不同位置提取聚类标签,通过LLR和SUR算法提取的研究术语,强调的是研究特点,本文选用LLR算法对关键词进行聚类分析并导出聚类分析表如表5,LLR越大的词越具有对这个聚类代表性。从以上分析出聚类热度最高的四个类别分别是“土工格栅”“拉拔试验”“路基”“沉降”。

Table 5. Details of cluster analysis of “Geogrid”

表5. “土工格栅”聚类分析详表

从上表可看出所有聚类的重要关键词为自身,由于#0关键词太多导致topterm的值太小,而其他聚类的值往往较大,这也算研究领域细分的一种表现。2008年杨广庆 [19] 为研究返包式土工格栅加筋高挡墙结构的受力、变形状态,分析其作用机理,进行了墙体基底拉力、墙背侧向土压力、拉筋拉力和墙面水平变形等现场试验;同年李志勇 [20] 在现场试验的基础上,针对土工格栅的特点,用非线性有限元方法进行了数值模拟计算,证实了土工格栅可以有效限制路堤沉降,保证路堤的稳定性;朱逢斌 [21] 在两位学者的基础上针对非均质软土地基上土工格栅加筋效应进行了二维与三维的有限元分析,并提出了最为合理的填筑速度;由于国家急需发展,大力发展基建,而性质极其不稳定的膨胀土成为发展路上的绊脚石,因此蔡剑韬 [22] 通过施加不同竖向荷载对塑料单向拉伸土工格栅进行拉拔试验研究,发现其界面特征分为3个阶段;渠孟飞 [23] 则是采用离心试验和数值模拟的方法研究土工格栅加固膨胀土路堤边坡稳定性并给出了设计参数。土工合成材料作为典型高分子聚合物材料,其蠕变或应力释放可能会引起加筋土结构内部应力状态的改变,因此向前勇 [24] 提出了加速蠕变试验的短期时温叠加法,但并没有具体的试验证实这一想法,直到2019年杨广庆 [25] 基于不同温度、不同水平荷载的室内试验,分析了温度和荷载对土工格栅蠕变过程的影响特征,建立了土工格栅的黏弹塑性蠕变损伤本构模型。最近几年间关于土工格栅的相关研究逐渐变少,并尚未延伸出更多的学科,大多是在前人基础上对其研究进行优化,例如孙勇 [26] 和马浩 [27] 对土工格栅加固软土路基进行优化;李倩 [28] 对高速公路路基加宽技术进行优化。最新的土工格栅相关研究是王家全 [29] 对现场常见碎石土混合料与格栅界面相互作用,通过大型直剪试验对碎石土混合料与土工格栅界面的剪切特性进行相关研究。通过文献可以看出岩土工格栅的研究一直在不断推进,土工格栅与应用工法相关的研究同时促进发展,但也可以看出研究方向比较单一,没有发展出分支学科,随着时代的发展,如何在保证解决实际问题的同时减小对环境的影响将会是未来研究热点。

4. 发展趋势

从上文的不同板块的聚类图谱分析可以看出,土工格栅由原来普通的物理特性的研究发展到现在各种土工格栅的应用以及铺设土工格栅后现场试验和数值模拟,虽然一直在发展,但其一直处于初级阶段,但可以预料到随着科学技术的发展,此领域的研究将会更加深入主要集中在以下几方面:1) 铁道路床加筋,国家大力发展基建,而我国地质情况较差,键在软基上的铁路道床经常发生永久性沉降,增加了后期的维修工作,而土工格栅可以与颗粒结合形成复合体,具有较好的社会效益;2) 环保领域,土工格栅长时间放置将会产生有害的化学物质,可能会对土壤、地下水等造成污染,近年随着环保政策的实施,此方向也应成为重点。

5. 结论与展望

本文利用CiteSpace软件对2008~2023年知网收录的826篇土工格栅文献进行统计分析,并对历年文献发表数量、发文作者、发文机构、关键词进行了可视化图谱分析,得出以下结论:① 文献发表数量整体呈下降态势,在2008年此领域的研究达到高潮,发文数量逐年下降。② 核心作者群已经初步成型,各团队之间学术交流较少,发文量差距较小,文献质量逐步提高,研究整体上趋于停滞状态。③ 该研究没有受到重视,研究机构较多,基本上是以高校为主导力量,由于此原因导致核心作者群并未有跨团队机构合作现象,各个机构的合作关系应该加强。④ 该研究领域的都是紧紧围绕“土工格栅”展开研究,未形成以其他学科为中心的研究方向,带动其他学科的发展。

基于文献的分析,就土工格栅此领域的发展提出以下建议:组建土工格栅产业技术创新联盟,加快技术和成果向企业转移,目前在我国土工格栅的研究主要集中在高校中,要尽快依托政府有关部门、科研机构组建产业技术创新联盟,推动土工格栅研究发展;土工格栅在铁路中得到了广泛应用,但我国铁路构筑物的寿命至少是60年,因此不同材料的土工格栅的蠕变问题对寿命的影响还有待深入研究 [30] 。

本文只是基于国内学者的研究成果进行可视化分析,因此具有一定的局限性,此外CiteSpace软件的参数设置具有相对可调性。

基金项目

山东省公路桥梁建设集团有限公司国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路2021年科技项目经费资助。

NOTES

*通讯作者。