1. 引言

1.1. 研究背景

在我国各大城市之中,新拥有大城市户口的年轻人对于住房的需求较大,所以我国的保障性住房更加倾向于大城市和特大城市之中。在这些地区或者城市之中,需要从顶层设计针对青年人需求问题做出对策。《意见》指出,保障性住房要对有住房需求和条件的年轻人的问题给予解决,主要是面积小于其实平方米的小户型房屋,租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。《意见》还指出对保障性租赁住房由人民政府予以用地、财税、资金等优惠政策保障,进一步发挥市场机制功能,引导企业多主体投入、多渠道供应,坚持“谁投资、谁所有”。扶持专业性规模化房屋出租公司建立并经营管理保障性租赁房屋。市场主体最关心的,莫过于保障性租赁住房建设将得到何种政策扶持。《意见》中充分整合了关于保障租赁房的有关政策措施,并确定了将获得政府财政补贴的有关措施,同时根据保障性租赁房的建设性质还细化了资金支持措施,这些政策措施将为市场参与主体带来良好的政策预期。大城市之中有住房需求的年轻人在《意见》的各项措施之中,能够租到满意的房子,无论是在距离、价格、稳定性、优惠性方面都得到一定程度的满足。通过提高当前的租房系统的完善程度,使得青年人有合适的房源进行租赁和居住;让广大年轻人都有房可租,租得起房;通过稳妥的提供住房租赁,使得青年人能够安稳住房租房,更加提高他们的幸福和满意程度。

1.2. 文献综述

国内研究现状虽然我国保障性住房建设的时期远远落后于西方国家,但是我国学者对保障性住房的供给研究的层面也非常之多,他们的理论都是建立在对西方各国的保障性住房政策和实施过程进行了透彻研究的基础之上。所以文章利用利用CiteSpace软件进行关键词共现分析,数据来源于中国知网2019~2023年在行政管理和经济学专业方面关于保障性住房的497篇文章,如图1所示,在有关保障性住房的文章中,“住房保障”“租赁住房”“新市民”“公租房”“保障房”“住有所居”“城乡建设”“租赁住房”等成为这五年来我国学者研究保障性住房中的高频词汇,从这些词汇中概括出关于对保障性住房建设主体的研究、对保障性住房的供给量和供给方式的研究、保障性住房存在什么样的供给模式以及对影响保障性住房供给的因素的研究。

Figure 1. Analysis of keyword co-occurrence of domestic research on affordable housing from 2019 to 2023

图1. 2019~2023年国内有关保障性住房研究的关键词共现分析图

1.2.1. 关于保障性住房建设主体的研究

关于保障性住房建设主体的研究,国内有一些学者做出了分析,部分学者认为政府在保障性住房建设中应该扮演参与性的角色,举出法国的例子来说明公共住房的政策变化是政府提供财政支持来进行低息贷款来进行公共住房的建设。另外李永辉 [1] 学者认为公共保障性住房建设的主体应该是政府,通过政府筹集资金进行住房的搭建和分配,人口城镇化的转变过程中与住房供给之间存在着供需矛盾,流动性人口是购买或者租赁保障性住房的主要主体,政府应从有需求的人群出发,要大力加强对流动性人口的住房供给,同时建立起相对应的住房保障。学者马秀莲 [2] 认为住房福利模式的发展仍旧任重道远,本地人住房的大众化应向民主化的方向发展,政府保障性住房建设过程中生产主义导致外地流动人口的公租房变得剩余化,住房保障制度需进一步的改革才能使得经济发展和公民社会权更有保障。

1.2.2. 关于保障性住房的供给量和供给方式的研究

我国保障性住房的供给方式主要分为供给方补贴和需求方补贴。供给方补贴住房的方式中又包括出售、出租和租售并举三类。需求方补贴分为购房补贴和租金补贴两类。目前我国的保障性住房面临着许多问题,比如供给方式是以租赁为主还是以销售为主、补贴方式是以何种方式进行、建设资金筹集采用什么方式等。因此国内学者对我国保障性住房应该采取哪种供给方式分别给出了不同的观点。在关于供给量的研究中,学者黄燕芬 [3] 等人从动态的维度出发,把保障性住房制度的特性分为三个时期,针对每个时期的发展情况来规定保障性住房的各自供给量。关于供给方式和补贴方式的研究。其中一种观点认为应该采取供给方补贴方式,从我国保障性住房产品的供给方式出发,把保障性住房的供给主体分为企业供给型保障性住房和政府供给型保障性住房,并且认为企业供给型会在保障性住房中发挥越来越重要的作用。我国学者对保障房的供给问题进行的研究主要集中在几个方面:一是供给的影响因素。例如学者郎昱 [4] 未来可继续推动限购、限贷政策,提高土地供给弹性,减少大中城市人口集聚,疏解过度集中人口,以期实现住房市场供需均衡。其认为政府限购政策的出台对保障性住房的供给影响较大。

1.2.3. 保障性住房支出在城镇居民消费方面的影响

学者李帆 [5] 指出保障性的住房发展过程中公积金的发放也有着非常重要的影响,中低收入群体的消费层次随着自身工资的涨降变化,财富效应机制对各个社会阶层的消费人群有不同的影响机制,促进居民的消费是现如今的重要任务。学者吴义东 [6] 指出中国的住房公积金必须重新塑造属性和目标,立足于互助性,建立高效和互助合作机制,从而提升运营的专业性。突破资金筹集困难的困境,打破壁垒来提高抵御各种风险的能力,从而来提高保障水平,促进新型保障性住房的转型升级。学者宫兵 [7] 利用微观经济学中的效用理论,构建了只包含高收入和低收入两类群体的保障住房理论模型,分别对转移支付和对生产者补贴两种形式向低收入者提供经济适用房的方式进行了考察。研究认为,两种方式虽然都改变了社会收入差距,但前者的福利损失要少于后者,因此建议采用直接向低收入家庭补贴的方法为其提供住房消费支持。

上述学者大都通过对保障性住房在建设主体和供给量以及城镇居民的收入以及消费方面进行研究,但是有较少学者通过对城镇居民消费现状的数据进行分析的同时与保障性住房支出相结合进行探索,所以文章的创新之处在于用文本分析法和数据分析法,再通过经济学工具对城镇居民在进行消费支出时的影响因素进行分析,联系到政府应如何进行保障性住房的支出政策的改进,从而更好的促进居民消费,拉动经济的运转来更好的保障新市民新青年的住房利益需求。

2. 概念界定

2.1. 保障性住房的定义

保障性住房政策是政府部门对城镇家庭中的中低收入群体提供资金扶持、实物配租或实物配售等优惠住房政策的总称。保障性住房政策的实施主体是政府部门,最初目的是保障居民享有一定居住权,全面实现居民住有所居。保障性住房制度有广义和狭义之分,从广义来说,凡是有利于全社会住房保障的政策体系都称为保障房制度,如房改以前的住房分配制度、住房公积金制度以及其它的福利房制度等。而狭义的保障性住房制度是指通过优惠或补助,还有限定价格和租金等向中低收入者提供的可负担性住房的政策措施。所以保证性住房支出就是政府为了保障人们能够有所居所而展开的财政资金的支付行为,其中有直接的财政支出和补贴性以及税式支出等。主要可以分为廉租房、经济适用房、政策性租赁住房等等。

2.2. 经济适用房的定义

经济适用房是通过政府来对存在支付购买困难的社会公众进行土地的分配,对其各种行政性的事业收费予以免除,经济适用房能够实现社会保障的功能,一方面为公众提供住房,另一方面是对其生活的保障和优惠,更加强调的是使用性。

3. 理论框架和社会意义

3.1. 理论分析

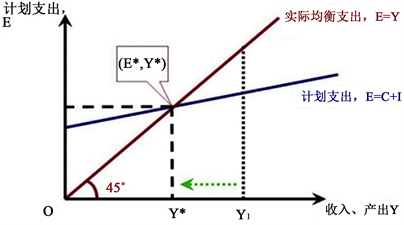

3.1.1. 凯恩斯绝对收入理论

凯恩斯的绝对收入理论是消费经济理论的基础,凯恩斯认为收入是决定居民消费水平的主要因素,同时居民边际消费倾向也会影响消费水平。当居民收入水平上升时居民消费水平上升,消费增速始终小于居民收入增速,呈现边际消费倾向递减规律。绝对收入理论中居民消费可以由固定消费支出、居民边际消费倾向以及居民可支配收入三部分组成,具体公式可以表示为:C = C0 + βY − T。其中,C表示居民消费水平,C0表示固定消费支出,β表示居民边际消费倾向(0 < β < 1),Y表示居民总收入,T表示税负,(Y – T)表示居民可支配收入。从该式中可看出可支配收入和边际消费倾向越高消费水平越高,如图2所示,居民收入增加的同时消费支出和投资也会增加,反之亦然,其固定的消费支出和收入呈正相关关系,所以c = c(y),即消费是收入的函数,且实际的均衡支出往往是大于计划支出的。此时就可以看出财政政策对改善民生的重要性,以提高居民收入和消费倾向为主要目标实施积极的财政政策,财政政策则需注重收入分配,提高中低收入群体的可支配收入,提高财政支出效率有助于居民的可支配收入增加,在保障性住房政策方面体现为增加保障性住房的供给优惠政策,从一定程度上促进居民消费。

Figure 2. Keynesian absolute income theory income-expenditure model diagram

图2. 凯恩斯绝对收入理论收入–支出模型图

3.1.2. 房价财富效应

房价财富效应指房价上升使得持有住房居民收入上升,由此增加其消费水平。财富效应包括已实现财富效应、未实现财富效应、流动性约束效应及信心增强效应。其中,前三类主要适用于持有两套及以上住房的居民。已实现财富效应指拥有多套住房的居民可将闲置房产出租、出售或者抵押贷款,进而提高消费水平。由于应收款影响,存在短期未能实现的增值收益,但居民能有效预期的持续上升的收入和财富能够提升居民消费意愿,提高消费水平,这属于未实现财富效应。流动性约束效应指房价上升可以提高居民用于抵押贷款的信用额度,由此增加的贷款收入能够提高消费能力,涉及已实现和未实现财富效应两类。信心增强效应同时适用于持有单套和多套住房的居民,住房价格上升能够提高实际财富和财富增加预期,进而提高消费水平。

3.1.3. 房价挤出效应

挤出效应是政府层面的各种支出增加后,个人的消费或者投资出现降低的情况,是指房价上涨会通过预期效应强化居民的预防储蓄动机,加强个人储蓄,进而挤出居民日常消费,长期以往不利于消费升级,甚至造成消费断层。房价挤出效应指房价上升使有住房购置计划居民需支付更多首付款和贷款金额,居民只能压缩消费倾向,消费水平下降。

3.2. 社会意义

保障性住房支出针对城市中租不起房或者无房可住的年轻人所实施的一项优惠保底政策,具有很大程度的优势和好处,首先能够从一定程度上使得居民的住房得到稳定的保障,不断地提升居民的幸福感和满意度;其次能够促进其他与住房相关的产业的发展,带动一系列产业链的完善,更好的促进市场各个方面的发展;再者能够保障民生,促进市场的有秩序的运转,能够营造出一个稳定和谐的市场环境。最后能够有效的刺激消费,促进我国的消费结构更上一层楼,能够更加有序健康的发展。

4. 经济学工具分析

4.1. 全国居民消费收支主要数据

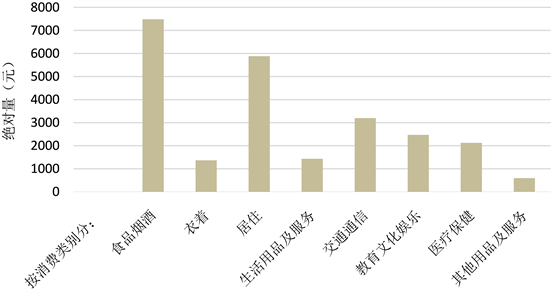

文章根据国家统计局数据绘制出柱状图,如图3所示,2022年全国居民收入和支出的主要方面有食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化及娱乐、医疗保健以及其他永平及服务,其中除食品研究占最高比例为7481元外,居民在居住类别支出所占比例最多,数据为5882元,同比增长3.2%,因此,关于城镇居民在消费支出方面侧重在住房支出上仍占较大比例,在常住地的差别上,城镇居民的可支配收入绝对量为49283元,同比增长3.9%,其中人均可支配收入为30391元,同比下降0.3%,原因有疫情的影响和城镇中新市民在住房问题上存在困难,所以保障性住房政策的供给不足需要政策大力支持,在住房方面给予保障才能够对居民生活有较大改善。

Figure 3. The main data of national residents’ income and expenditure in 2022

图3. 2022年全国居民收支主要数据图

4.2. 城镇居民消费总量及结构的总体现状

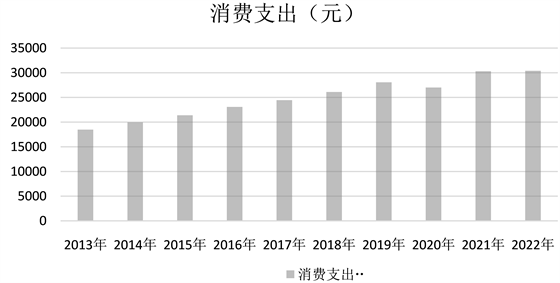

文章根据中国统计年鉴上的关于2013~2022年的数据做出下图关于城镇居民的消费支出情况。由图4可见,从13年到22年,我国的城镇居民人均消费金额实在逐渐上升的,虽然中间因为疫情原因有所下降,但是总体水平是仍是在上升,从2013年我国城镇居民人均消费支出总额为18488元,截止到2022年人均城镇居民消费支出达到30391元,涨幅大约超过了半数之多,由此可见,居民消费水平的迅速上升对其消费水平的提升和结构优化有抑制影响。

Figure 4. Per capita consumption expenditure of urban residents in China, 2013~2022

图4. 2013~2022年中国城镇居民人均消费支出

4.3. 城镇居民消费地区间差别

由于地区间经济发展水平存在差异,居民消费支出水平有所不同。我们根据国家统计局2013年和2019年的数据来分析,省、市城镇人均消费支出皆出现增长趋势,在地区分布上,北京、上海为一类,天津、福建、浙江、江苏和广东为一类,其他为一类。以北京上海为首的一类消费水平较高,天津、福建、浙江、江苏和广东消费水平中等,其他消费水平较低。其中城镇人均消费支出最高的省、市皆为上海,分别为32447元和48272元,其次是北京和浙江。2013年城镇人均消费支出最低的省、市为西藏自治区,城镇居民人均消费支出为13679元,上海为其2.37倍。2019年城镇人均消费支出最低省、市为山西省,数值为21159元,上海为其2.28倍。

在地区分布上如表1所示,中东西部地区的平均保障性住房支出的现状差异较大,虽然各个地区之间的差额正在缩小,但是仍旧存在问题。由表1可见,东部地区的增幅要远远大雨中部和西部地区,原因就在于东部地区的经济比较繁荣,城镇居民的收入要高于中西部地区,工资水平也是较高;而中西部的涨幅比较来看较为缓慢,其中中部地区的增长额小于西部地区。所以城镇居民消费情况与保障性住房息息相关,在中东西部地区居民的保障性住房也存在许多问题。

Table 1. Current situation of average affordable housing expenditure in the eastern, central and western regions

表1. 东中西部地区平均保障性住房支出现状

通过对上述数据的整理和分析,在我国保障性住房的发展过程中,城镇居民的消费水平与其相应的保障性支出政策息息相关,但是从现阶段城镇居民的消费现状和各地区发展的情况来看,如今的保障性住房支出的政策还不能够满足城镇居民的住房需求。这就进一步体现了我国的保障性支出政策中存在着相关法律法规不完善、给付部门内部管理水平低下、部门资金储备不足、保障性住房建设缺乏保障、保障对象不明确、覆盖面不足等问题,就导致城镇居民中有住房需求的人群不能真正的获得政策的优惠。所以解决上述问题是改善我国保障性住房现状的关键,因此文章对我国保障性住房支出政策的发展提出建议,通过改善保障性住房支出的政策,优化支出结构来促进城镇居民消费,进一步促进保障性住房支出供给不足问题的解决,促进城镇居民满意度提升。

5. 对保障性住房支出建设的建议

在实现保障性住房政策的良好发展的过程中,决策主体需要在保障性住房支出与城镇居民消费之间形成良好的平衡点,通过综合性措施在不损害居民消费能力的同时使得其住房需求得到满足,同时通过财政支出的完善和引入市场机制来实现保障性住房政策的良性循环和高质量可持续发展。

5.1. 完善优惠政策,建立多层次住房保障体系

首先关于保障性住房的相关政策方面需要加强政策法规的产出和质量,真正做到政策落到实处。其次如上图3所示,我国居民消费可支配收入出现同比下降,证明居民在同等工资收入的条件下,愿意花费在住房层面的收入减少,这就导致经济需求缓慢运转,所以为解决保障性住房建设问题,从财政层面来看,解决地方政府的“卖地财政”依赖,并确保保障性住房供应实际有效。要构建多层次的住房保障体系,在“补砖头”上下功夫,增加供给覆盖不同收入层次,来增强政府对市场的调节能力。这体系应包括廉租屋、限价商品房、经济适用房等,保障70%以上的中低收入家庭的住房需求。如建立高效的廉租房供给体系,控制建设标准和优化财政支出、对经济适用房的规模进行限制,保障经济适用房适用对象等。优化保障性住房的供给结构来满足不同家庭的需求,减少资源浪费实现可持续的发展。

5.2. 实现财政支持与市场引入相协调

首先对于收入分配的各种结构会影响的公众的消费倾向,从凯恩斯绝对收入理论出发,收入较少的公众消费倾向反而较高,提高低收入居民的消费能力可以提高居民平均消费倾向,更有利于促进居民消费扩张。所以实行“补人头”政策能够有效对居民支出起到推动作用,通过补贴低收入者的住房支付能力。“补砖头”的同时实行“补人头”政策,要加大保障性住房建设力度,解决城市低收入家庭的住房困难和棚户区改造问题。其次在保障性住房政策的实施中引入市场机制,通过社会资本的参与来提高地方政策实行过程中的效率。鼓励普通商品住房消费,提供信贷支持,并暂定一年内对住房转让环节的营业税减免政策。支持房地产企业应对市场变化,取消城市房地产税,强化地方政府的房地产市场稳定职责。要加强房地产市场监测,建立信息系统和统计制度,提高调控措施的预见性、针对性和有效性。再者决策主体要充分考虑城镇居民消费和住房的需求,避免过度投入住房而忽略其他消费领域产生房价挤出效应,保证资金的充足是保障性住房能够顺利施行的基础性因素,实现居民消费与保障住房相平衡。

5.3. 税收政策与住房公积金制度优化相结合

首先在税收方面进行差异化税收政策的实施,针对不同收入水平的家庭来实行不同的税收政策。比如中低收入家庭通过减免税收来提高其可支配收入来促进消费,实现住房层面的消费增加。其次可以通过租购并举政策来发展市场,让更多中低收入的家庭选择适合自己的住房方式,政府可以通过提供租金补贴和税收优惠的方式来进行激励。对于高收入家庭可以适当增加税负,来实现财富的再分配。再者可以通过完善住房公积金制度,促使其与保障性住房相结合,可以将一部分的住房公积金用于中低收入家庭的租金或者购房支出,增强住房公积金的财政支出力度,扩大住房公积金的制度覆盖面,按照合理化的原则来提高住房公积金的使用效率,从而帮助其减轻住房压力。

5.4. 加强内部管理,推动产业链发展和社会融合

首先强化信息公开和参与机制,积极听取居民对政策的相关建议,提高政策透明度和可接受度。其次完善就业援助机制,财政可以通过加强保障性住房群体的就业培训和教育投入,通过线上线下结合的方式,来促使购买人群有教育水平方面的绩效提高,推动居住人群的就业程度。在选择保障性住房的人群中大部分是劳动型居住者或是收入水平较低的新工作者,就业援助机制的完善有助于其更好的就业,获得更加全面的工作信息,也能够实现收入水平的上涨,从多方面来保障居住人群的生活水平。再者加强社区服务和配套设施,对于表1中所指出的中东西部地区间差异大的城市,要充分考虑到居民的不同需求,一方面是住房品质和需求,另一方面是便利程度和福利设施的程度,住房的建设能够满足居民的多层次需求。社区与居民相互合作来促进住房建设的发展,通过居住环境的保障、物业水平、安保措施等方面对住房进行多方位的完善,创造一个社区共建共享的良好环境。

6. 结语

保障性住房政策的实行一方面是为了缓解住房紧张的问题,给予各个城市中无房但是想买房的年轻人的一个优惠措施,能够很大程度上缓解住房的结构性困难问题;另一方面,保障性住房的实施与各个方面的息息相关,包括房地产市场,城镇居民消费,各种住房补贴,地区间的收支差异、各个城市的人口流动等因素都会影响到保障性住房的推行进度和效果,而文章通过对保障性住房支出与城镇居民消费之间的相关性进行研究,得出其对消费能力产生影响的同时,也能够通过政策的完善促使城镇居民消费信心得到增强。所以文章从城镇居民消费因素入手,为我国保障性住房的良好发展提出一些意见,希望能够促进保障性住房的有效供给,能够更加有效的促进居民的消费,提升市场的活力,使得保障性住房的优惠政策能够惠及真正需要的人群当中,对改善居民生活质量有着一定作用。