1. 引言

冲突是掣肘企业间关系最为突出管理问题之一。在长期的交互动态中,企业之间会签订各种形式的书面契约,试图消弭冲突促进合作,达成和谐,维系长期稳定关系。遗憾的是,契约内生的不完备性以及企业间关系和环境的易变性,使得看起来“完美”的书面契约并不能规避企业间的冲突与龃龉,甚至对簿公堂。例如,2022年8月格力电器停止对河北经销商供货事件1、2023年伊始2M联盟成员马士基和地中海航运(MSC)官宣“分手”事件2。这些事件的发生表明即使是企业之间签订了书面合作协议,企业间的合作关系也时常面临重构甚至是解体的威胁。作为改进,组织行为学领域中改善企业和员工关系质量重要的契约工具——心理契约自然而然进入企业间关系研究者视域,并成为企业间关系研究的重要课题之一。企业间心理契约在理论界已然蔚然成风,然而这究竟是一种管理分析范式的革命和突破,还是原地踏步不触及本质的概念游戏?鉴于此,本文主要对国内外企业间心理契约研究文献进行回顾和评述,进而回答以上命题,并对当前国内外企业间心理契约研究方向、进展进行展望。

2. 企业间心理契约的理论基础

心理契约源自于社会交换理论,由社会交换理论衍生出的互惠理论和公平理论为企业间心理契约提供了适宜的生存土壤;心理契约是含有期望性质的激励因素,而期望理论为企业间心理契约的发展给予了丰富养料和演化基础。

2.1. 互惠理论

互惠是社会交往行为中人们友好关系的一种表现形式。Thurnwald (1932)认为互惠是建立在给予、接受、回报三种义务基础上的两个组织之间、两个人之间或个人与组织之间的相互扶持的关系,其特点是不以现代社会中的金钱作为交换媒介 [1] 。Gouldner (1960)认为在社会交换中,互惠原则是社会交换持续产生的重要前提 [2] 。互惠原则类似于中国自古就崇尚的交往过程中“投之于桃,报之于李”的思想。把人与人之间交往的互惠原则向外扩散,就是企业间交换的原则。企业间交换指的是交易过程中企业关系人(采购经理或销售经理)的心理、行为方面的交换,其核心原则就是“互惠原则”。

在组织行为学的研究中,互惠规范被认为是交换理论的核心要素,也是被用来解释组织情景中的各种关系。Coyle-Shapiro & Conway (2005)使用互惠规范和社会交换理论一起检验心理契约与感知到的组织支持的关系 [3] 。互惠对心理契约的作用主要体现在两方面,第一,回报作用。根据社会交换中的互惠原则,当A、B企业相互给予对方帮助,双方信任、满意及忠诚就会增强,双方会产生合作下去的期望,由此奠定彼此之间心理契约产生的基石。反之,A、B企业会相互产生不满甚至惩罚的态度,则两企业间合作就会形成不良的互动关系。第二,互利作用。企业与企业之间是一种交换关系,充分体现了互惠的原则,由此获得的利益大致等价。Wu等(2006)认为交换的潜在机制是互惠,当一个人给予另外一个人一些资源,同时也建立了一种义务,后者会在未来某时回报前者相当的资源 [4] 。这种等价回报反过来又加强企业之间的信任关系,促进企业之间的合作。

2.2. 公平理论

“公平分配”是霍曼斯提出的社会交换理论中的基本原则,此原则被Adams (1965)发展成公平理论,意味着参与交换双方的收益和代价是成正比的,双方追求成本–报酬比率的相对平等 [5] 。在社会交换过程中,如果一个人的成本–报酬比率与对方的大致相同,则认为交换是公平分配,交换后心理就会平衡,交换关系就会得以延续;如果一个人的成本–报酬比率比交换对方相差很多,则会产生心理失衡,产生愤怒或生气的情绪,交换关系则会中断;如果一个人的成本–报酬比率比交换对方多很多,则会产生内疚心理,会引发对交换对方做出补偿的行为。

企业与企业的互动中,企业代表人对各自企业利益分配的感知,很大程度上影响着企业间以后的交换关系。在心理契约研究文献中,公平感知有三类:分配公平、程序公平和关系公平。分配公平是指个人对他所得利益公平程度的感知。这种感知投射到企业间的关系上,意味着企业代表人对合作企业履约的认可程度,对心理契约的维系具有举足轻重的作用;程序公平是个体对利益分配程序公平程度的感知。在企业间关系中,企业代表人希望合作企业在进行利益分配时,做到程序公平、透明,这样能够消除心理契约未被合作企业履约的消极和负面情绪,双方在交互过程中达成互谅互让局面,使双方心理契约得以维系;关系公平是个人对领导者或决策者人际关系是否公平的感知。在企业合作过程中,关系公平取决于合作企业决策者对企业代表人的尊重与信任。双方如存在尊重与信任,即使利益分配出现暂时不公平现象,企业代表人心里对合作企业形成的情感纽带依然能对心理契约起着维系作用。学者们普遍认为分配公平对心理契约的影响最大。显然,企业间的合作关系如无公平的存在,合作不可能实现。

2.3. 期望理论

期望理论是北美心理学家和行为科学家Vroom (1964)提出的激励理论,又被称为“效价–手段–期望理论”,基本观点是人的工作、个人目标、组织报酬及个人需要之间具有因果关系 [6] 。期望理论的公式表示是:M = V × E,其中M指的是激励力量,意指调动一个人的积极性,激发出人的潜力的强度。V表示目标效价,指达成目标后对于满足个人需要其价值的大小。E表示期望值,这是指根据以往的经验进行的主观判断,达成目标并能导致某种结果的概率。

显然,心理契约和期望既有联系又有区别,联系在于心理契约具有期望的性质,区别在于心理契约具有期望所没有的责任和义务的承诺与互惠,即所有的心理契约都属于期望,但所有的期望不一定属于心理契约。企业彼此之间的期望实现时,企业关系人会强烈发展企业之间的合作关系;当企业间的期望未实现时,企业关系人产生的情绪是失望,转而调整自己的行为,企业间关系的满意度会降低;企业间心理契约的违背产生的后果是企业关系人更强烈的情绪及消极对抗的行为,甚至走向企业间关系的破裂结果。

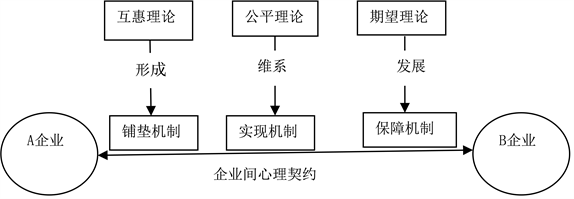

综上所述,企业间心理契约的存在有其必然性的理论基础,互惠理论从铺垫方面为企业间心理契约的形成奠定了基础,从而成为企业间心理契约形成的铺垫机制;公平理论在企业履约的基础上可以帮助企业实现彼此的心理契约,成为企业间心理契约维系的实现机制;期望的得以满足直接保障企业间心理契约的发展,形成企业间心理契约发展的保障机制。三个理论基础与企业间心理契约具体关系见图1。

Figure 1. The relationship between inter-firm psychological contract and reciprocity, equity and expectation theory

图1. 企业间心理契约与互惠、公平及期望理论的关系

3. 企业间心理契约概念的界定

“心理契约”一词被用于说明企业和员工之间的关系,表现为一种含蓄的、不公开说明、非正式的相互期望。此后,不同学者围绕着雇主与雇员的关系讨论了心理契约的存在与含义,对心理契约是组织与员工之间一种未经公开说明的相互期望进行了界定。随着技术的发展,企业之间竞争与合作开始频繁发生,学者从最初研究企业与员工之间的心理契约开始扩充到研究企业与企业之间的心理契约。Rousseau (1989)指出心理契约指的是个人持有(个人主观层面,不一定完全一致)的与他人或另一方互惠性交换条款和地位的信念,从而开创性将心理契约从传统仅仅用于组织内,延展到更宽泛的关系类别(如双向关系以及组织间关系) [7] 。当然,在Rousseau (1989)看来,感知性义务仍然是心理契约的核心要素,与大多数更加一般化期望不同的是,这种义务具有允诺性的和互惠性。以此为基础,Roehling (1997)提出研究各种不同主体之间的关系可以应用此概念,比如佃户和地主,顾问与客户,病人和医生,丈夫和妻子,学生和老师等等 [8] 。在营销研究领域,因为关系营销出现,学者把心理契约从雇佣关系研究中引入到企业间关系研究中。Blancero 和Ellram (1997)认为“心理契约是由双方所持有的互惠协议,通常用于描述雇主与雇员关系,同样这个构念可以被投射到其他关系中,包括买卖双方关系” [9] 。显然,关系营销关注企业层面的长期互利互惠的友好合作关系,这和心理契约所追求的可持续发展有本质的吻合之处。Piotti (2012)也认为,契约关系的起始点是显性契约,但对于显性契约,缔约双方有各自不同的主观认知与心理期望,隐性契约就应运而生 [10] 。Piotti的观点揭示了关系主体心理契约产生的缘由。企业间心理契约概念界定研究的主要成果如表1所示。

Table 1. Research results of the definition of inter-firm psychological contract

表1. 企业间心理契约概念界定的主要研究成果

4. 企业间心理契约的维度类型及测量

4.1. 企业间心理契约的维度类型

在组织行为学的研究文献中,关于心理契约的维度学者有单维、二维、三维和多维的争论,企业间心理契约的维度存在同样的争论。不过,企业间心理契约维度的研究主要遵循两个维度:交易心理契约和关系心理契约。主要研究成果见表2。

Table 2. Research on dimensions of inter-firm psychological contract

表2. 企业间心理契约主要维度研究

Rousseau (1990)根据不同的构成要素,把心理契约分成交易心理契约和关系心理契约两种类型,认为两种心理契约类型相比较,交易型心理契约关注短期、具体和经济的交换关系,关系型心理契约关注的是情感性、长期的交换关系,强调的是情感的投入 [11] 。陈加洲等(2004)以中国文化为背景,对中国企业之间的心理契约进行理论和实证研究,将之概括发展责任和现实责任两个维度 [12] 。Kingshott (2006)在研究供应商与购买者的关系时,直接探讨了企业间心理契约,并用多维测项测量了关系建构和交易建构,实证检验了企业间心理契约对企业间承诺、信任具有显著正向影响 [13] 。罗海成,范秀成(2005)在营销情景中研究了心理契约,对心理契约和顾客忠诚关系进行了实证研究,认为心理契约的遵守和顾客信任、顾客承诺及顾客忠诚具有正相关关系 [14] 。高维和等(2009)在Kingshott研究的基础上,从在华外资企业采购的视角研究了声誉、心理契约与企业间的关系问题,采用交易建构和关系建构两个维度对23900个在华外资企业采购行为进行实证研究,认为心理契约交易建构对于采购协同和响应具有正向影响,心理契约关系建构对采购协同和响应具有正效应,且心理契约在企业声誉与企业间关系质量之间起中介作用 [15] 。

4.2. 企业间心理契约的测量

由于学者对心理契约的研究主体和心理契约的组成信念(期望、承诺与责任)认识存在分歧,选取何种测量对象和操作化哪种核心概念的争论就成了自然而然的事情。根据不同的研究对象、操作化核心和侧重点,Rousseau & Tijoriwala (1998)认为具体的心理契约测量方法可以分为内容导向型、特征导向型和评价导向型三种 [16] 。虽然Rousseau & Tijoriwala (1998)归纳的三种方法是雇佣关系下心理契约的测量方法,依然不妨碍本文把企业与雇员的关系投射在企业间的关系上。从研究对象上说,企业与企业的关系,可以看成是一个企业与供应链节点上另一个特殊雇员的关系。基于此,本研究在对企业间心理契约的测量进行研究时,把企业间心理契约的维度测量归在内容导向型、评价导向型和特征导向型三种类别中。企业间心理契约维度测量具体内容见表3。

Table 3. Research results of measuring the dimensions of inter-firm psychological contract

表3. 企业间心理契约维度测量主要研究成果

5. 企业间心理契约违背研究

波特•马金等(2000)认为心理契约的重要性怎样评价都不过分,契约的违背对个人和组织都有相当大的影响 [17] 。在对心理契约的形成原因和发生过程的研究中,两种模型得到学者的较多认可。其一是Morrison & Robinson (1997)提出的心理契约违背动态发展模型 [18] ;另一个是Turnley & Feldman (1999)提出的心理契约违背的差异模型 [19] 。违背动态发展模型从感知评价和情感反应两个方面着手,将心理契约违背过程分成三个阶段:承诺未履行、契约破裂和契约违背。差异模型描述了心理契约违背感知差异主要源于三个因素:心理契约违背的具体原因、期望来源和食言性质。由于心理契约内生性具有动态性,合作关系因为双方对条款理解的差异和一方的食言会出现一定问题。关键是,当心理契约出现违背时,企业之间的合作关系该如何发展。企业会对关系企业心理契约违背是主动/被动、容忍/不容忍进行对应性调整。如果违背是主动的,企业则会修正期望和约定;企业不能容忍并且侵害严重的话,企业会废止与关系企业的心理契约,即关系终止。如果违背是被动的且能容忍这种违背,企业会基于其他期望进行平衡;如不能容忍,企业则会通过信息传递等方式进行协商。

在企业间关系情境中,以上推断得到了实证分析的支持。Kingshott & Pecotich (2007)对购买者–供应商的关系的心理契约实证研究表明心理契约有助于提高购买者对企业的信任感和减少心理契约违背,心理契约违背与客户承诺并非负相关关系 [20] 。同样,Hill等(2009)实证验证了心理契约违背对信任的两个维度——可信性和慈善行为均有负面影响 [21] 。秦晓芳(2017)立足流通企业,指出被动或主动心理契约违背易引致消极怠工或直接对抗的威胁,激化组织与成员间矛盾,不利于流通企业协同创新 [22] 。

6. 企业间心理契约整体研究框架与本质

6.1. 企业间心理契约整体研究框架

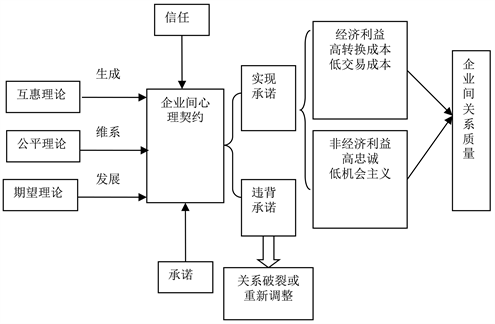

心理契约是企业之间除正式契约之外的联系纽带,因其具有主观性和动态性的特点,心理契约的建立、维系和发展比正式契约更难把握,因此是影响企业间关系质量的重要因素。互惠理论、公平理论和期望理论为企业间心理契约的存在提供了生存土壤,建立良好心理契约的企业之间能够形成超越满意之上的忠诚,降低交易成本、减少机会主义、提高转换成本,提升企业的经济利益和非经济利益,最终形成良好的企业间关系质量。

在企业之间缔结心理契约的过程中,信任和承诺是必不可少的两个要素。企业心理契约的建立始于相互之间的信任。Arrow (1972)认为企业中的每一项商业交易活动都包含着信任要素。而且信任由于跟社会制度和文化规范等因素相结合,它能降低组织内部及组织之间的交易成本,减少了违约等机会主义行为的可能性 [23] 。Danilwan等(2020)通过收集泰国210家制造企业样本,实证认为不道德行为会引起心理契约违背,进而导致企业之间不信任的产生。所以,控制程度较低的企业合作关系来说,信任是维系合作关系和提升合作绩效的有效机制 [24] 。显然,随着企业合作绩效的提升,反过来又会增强企业间的相互信任。承诺在企业心理契约的发展过程中起着极其重要的作用。Kickul等(2002)认为雇主责任的“外在契约”或“内在契约”都离不开承诺,外在契约涉及与员工工作完成有关的雇主所做的允诺,内在契约涉及与员工工作性质有关的雇主所做的承诺 [25] 。承诺一方面是企业间心理契约能否存在的前提条件,另一方面承诺的兑现与否成为企业间关系质量好坏的分界线。

Figure 2. Overall research framework model of inter-firm psychological contract based on win-win cooperative relationship

图2. 基于双赢合作关系的企业间心理契约整体研究框架模型

企业间良好的合作关系应充分考虑现实经济人的互惠、公平等社会偏好,企业间相互期望的满足无疑成为心理契约持久的牢固纽带。基于双赢合作关系,本文提出“信任→企业间心理契约→实现承诺→经济利益和非经济利益→企业间关系质量”的心理契约整体研究框架模型,如图2所示。

6.2. 企业间心理契约的本质

Morgan & Hunt (1994)认为企业间关系的长期持续意味着企业与自己客户的联系要比单纯的市场机制联系紧密的多,关系内容要复杂的多,如需要酌情处理、服务支持、信息分享和交换、供应控制、信任–承诺、合作以及长期持续 [26] 。而一旦企业间关系具备这些要件,其本质上就是发乎于心的,这种企业间的心智模式就需要心理契约来规范和铰接。因为在企业间关系确立阶段,企业会对未来交换进行各种承诺,而一旦这种承诺在关系持续中兑现,就会激发企业进行新的承诺,这样,企业间关系就会伴随着“承诺–兑现–承诺”螺旋不断得到增强,而这种包含允诺性职责的组织间关系演进过程即是心理契约。Kingshott (2006)认为心理契约与生俱来的弥合关系功能也恰恰表明了其在复杂的企业间关系存在的必然性 [13] 。虽然历史研究中主要把心理契约作为研究组织内雇员与管理者/组织的契约工具,但是心理契约的关键要素使得其天然可以应用于企业间关系。和企业间显性契约相比,心理契约是非正式的,它的是否履行以及是否完美履行取决于交换当事人的心理感知。企业间的关系不可避免要由企业关系人(采购经理或销售经理)承担,因而,企业间心理契约无疑是企业内心理契约的延伸和扩展,企业内心理契约研究为企业间心理契约研究提供了微观的研究视角。不同研究主体之间的心理契约可以用图3表示。

Figure 3. Psychological contract between different research subjects

图3. 不同研究主体间的心理契约

国内外学者在企业间心理契约方面已进行了开创性的研究,尤其在营销渠道关系方面的应用研究更多,为企业间关系质量的研究揭开了一个神秘的面纱。但是,前人并未对企业间心理契约本质作明确表述。本文综合国内外心理契约研究文献,认为企业间心理契约是指交换企业之间非正式的、内隐的、未公开说明的责任、义务的相互期望和理解。究其本质,企业间心理契约是合作企业基于信任、承诺等感知状态而对彼此之间的合作关系进行相应调整的心理博弈。这种博弈在企业刚开始进行合作时就存在彼此心里,经过合作企业的多次试探和碰撞,彼此最终达到维系均衡合作关系的默契。

竞争与合作是企业间关系发展的两种常态,二者在企业的战略规划中均具有重要的战略地位。在市场经济条件下,企业间的竞争不可避免,而如何和其他企业建立高效及持续的合作关系则是企业获取竞争优势不可替代的战略作用。Palmatier等(2007)认为强劲有效的组织间关系不仅可以直接增加销售和提升利润,而且其内生的高水平合作和较少冲突,也可以促进营销创新、开拓市场和减少运营成本 [27] 。显性的书面契约和隐性的心理契约是维系企业间合作关系两种重要契约类型,书面契约的确起着约束和制约合作企业双方行为的作用,但其并不是长期稳定企业间关系的充分条件,否则,签有书面契约的企业之间就不会有冲突的存在了。从这个角度来说,隐性的心理契约从揭开企业合作关系的“黑箱”入手,心理博弈的本质使其成为企业间关系的分析范式革命,而不是研究者在玩的概念游戏。无独有偶,翟森竞等(2014)从企业“针对对方的期望/(自身)义务”视角认为心理契约是企业间研究的新范式 [28] 。

7. 结论与研究展望

7.1. 研究结论

经济全球化背景下,企业间竞争程度比以往更加激烈,企业的竞争能力不仅仅表现在技术、经验、品牌等自有优势上,还表现在能否和加强自身优势的其他相关企业的合作关系上。Brown & Lusch (2006)认为组织间的关系并不是一成不变的,契约可以帮助组织减少关系中的不可测风险和不确定性 [29] 。在企业间进行合作过程中,对组织自身利益形成保护的契约形式有显性契约、关系契约和心理契约等。但是,无论是显性契约还是关系契约,依然不能完全保证企业间良好的合作关系。正是在这种背景下,心理契约才渐渐走入企业间关系研究者的视野。Narayandas & Rangan (2004)论证了企业间交易会产生一种铰接彼此的心理上协议,该协议会随着交易过程而不断演进直至企业间出现善意循环,并最终成为企业间关系稳定和长期发展的无形要素和不可替代的持续稳定器 [30] 。因此,将双方应承担义务预期的心理契约引入到企业合作关系的研究中,有助于揭开企业合作关系的“黑箱”,对提升企业间合作关系质量大有裨益。

7.2. 研究展望

7.2.1. 探寻企业间心理契约维度的多维性

在组织行为领域中,心理契约维度研究比较成熟,有单维、二维、三维和多维的区分,关于企业间心理契约的构成维度研究,国内外学者基本上都是采用二维的研究视角,即交易性心理契约和关系性心理契约,这和企业内心理契约维度研究相比,显得有点单薄。而且由于企业间的关系比雇员与企业间关系更复杂,学人在企业间心理契约的划分维度上差异会更大一些。因此,企业间心理契约维度研究应在今后进一步探索。

7.2.2. 企业间心理契约存在的条件

因为心理契约是一种心理感知状态,所以心理契约的建立、履约、持续等过程因不同个人感知不同而有所差异。当企业间正式契约和心理契约同时存在的情况下,在什么时候企业使用正式契约处理问题?什么时候企业使用心理契约处理问题?换言之,当我们控制了企业间的正式契约后,企业间心理契约存在的条件是什么?存在条件是否稳健?因此,企业间心理契约存在的一般条件是研究者今后应关注的研究方向。

7.2.3. 基于交易成本的企业间心理契约实证研究

在企业合作实践中,不乏存在着两个企业之间虽没有签订正式契约但两者仍有想再次合作的意愿。不可否认,当企业之间合作关系变动时,正式契约可以帮助组织减少关系中的不确定性和不可测风险,但不可见的心理契约也在发挥着作用,甚至有时为合作企业是否合作起了决定性的作用。尽管可以从理论上分析心理契约的建立是如何降低企业之间的交易成本和交易风险,但心理契约对企业间交易成本、交易风险影响机制的实证分析缺乏。因次,如何从交易成本视角解释心理契约对企业间持续合作关系影响机制是未来研究方向之一。

7.2.4. 关注中国情景下企业间心理契约研究

企业间心理契约的文献已在国外学界经历了近四十年的积淀和发展,其中不乏基于中国情境的研究。与国外研究相比较,国内学界对企业间心理契约领域的关注较为不足。事实上,中国独特的文化、社会环境和制度为进一步探究企业间心理契约的产生、解体具有国际借鉴意义的理论贡献,中国情景下企业间心理契约研究将会提供另外视角的研究平台和丰富的研究样本。

基金项目

2022年度国家社会科学基金项目:小农户发展生态农业的利益联结模式与政策优化研究(22BGL180);2023年度教育厅人文社科一般项目:河南农户绿色生产的契约治理机制与实现路径研究(2023-ZDJH-036);2022年度河南省教育科学规划一般课题:河南高校专业学位研究生教育产教融合体系优化研究(2022YB0177)。

参考文献

NOTES

1格力电器停止对河北供销商供货。https://news.china.com/socialgd/10000169/20220823/43216275.html,2022-08-23。

22M联盟终止运营,是联盟格局瓦解的开始吗?https://sports.sohu.com/a/637096202_265147,2023-02-04。