1. 引言

《中药学》是在中医药理论指导下形成和发展起来的,历来都有“医药同源”的说法 [1]。这门学科以中医学独特的生理观、病理观、疾病防治观,从整体联系上把握天然化的用药取向和防治原则 [2],不仅具有医学性质和自然科学属性,还是人文与科学的统一体 [3]。知识量大、难记忆、容易混淆、实践性强等是《中药学》课程的特点 [1]。根据《本科中药学类专业教学质量国家标准》的要求,培养具有浓浓“中药元素”标签的中药专门人才,中医药思维必须全面贯穿于《中药学》课程教学全过程 [4]。如何由繁入简地梳理课程教学内容,在确保有限学时下的教学质量 [5] 同时,还原古代医家认识中医药的思路和轨迹,刺激学生大脑中零散且复杂而抽象的中医基础知识与中药的药效联系起来,形成具有专业特色的教学方法,值得执教者深入探索和研究。基于此,本文根据《中药学》课程特点,将“图形 + 动画”教学模式融入学生“中药元素”标签培养的探索中,以期为夯实《中药学》教学内涵提供有力支撑。

2. 课程知识点特性梳理及归类

根据《中药学》课程特性将知识点分为三大类,即理解型知识点、记忆型知识点和贯通型知识点。《中药学》教材中的中药性能等知识点归属于理解型;中药功效等知识点归属于记忆型;通过中药的配伍,增强药效、减少毒性、改变性味归经,形成适用辨证用药的独特技能体系属于贯通型。将所有的知识点进行归纳总结是便于授课教师设计出符合知识点特性的教学图形或动画,且在设计的过程中应能够充分融入各种中医药知识,便于学生学习起来记忆深刻,增强学生的理解和想象能力,提高学生运用中医药思维理解中药药效的能力。运用这种教学模式,可以使得枯燥的理论知识情境化、静态死板的知识动态化和生活化、单一知识综合化 [6] 的教学目的顺利变成现实,轻松达到《中药学》课程的教学要求。

3. “图形 + 动画”课堂教学设计

在教学时,依据各个知识点的特性设计恰当合理的教学图形和动画,是“图形 + 动画”教学模式获得成功的关键。所设计的图形、动画应将知识性和趣味性融于一体,既能够充分体现教师与学生的互动,又能够使理论与中药药效相结合。设计类型可以考虑助记式、关联式、启发式、兴趣式和综合分析式等图形或与动画相结合的方式。“图形 + 动画”教学模式因其直观性和参与性,不但可以锻炼学生把握宏观、整体、动态认知生命的中医药思辨模式,还可以与现代医学微观、局部、静态的逻辑思维相辅相成,不失为一种探索改变课堂教学困境的可行思路。

3.1. 助记式图形,便于学生形象记忆

助记式图形可以进行不拘一格的设计,目的是加强学生对中药知识点的形象化记忆。比如对于《中药学》中解表药的概述部分,《中药学教学大纲》要求学生掌握解表药可以分为发散风寒药和发散风热药,以及它们的性能特点、适应范围等知识。为了便于学生记住这些知识点,可以选用箭头图形的方式。基于“其在皮者,汗而发之”(《黄帝内经》)理论内容,针对寒热性质的不同,相对应的选择药物,从而分为两类不同药性的中药(如图1所示)。简单明了的图形方式,可以让学生理解并记忆解表药具有共性知识点的药性理论。在教材中,关于解表药的分类运用是大段文字进行说明,学生虽能看得懂,但是很容易遗忘。运用图1这种线性图形可以将知识点内容形象地表达出来,既增强学生的学习兴趣,又加强了记忆效果。

Figure 1. The medicine properties of features for treating extesrior syndromes

图1. 解表药药性特点

再比如,人体在气的运行方式(升降出入)主导下形成睡眠和觉醒,阳气上行出于阴则人觉醒,阳气下降入于阴则可眠睡。人体之气周而流转,循环往复。在讲到安神药时,可以把气的运行方式运用线条进行表示,晚上在地下(在阴),白天在地上(在阳),犹如太阳每日从东方(地下)升起,在西方落(入地)下。就如图2中,线条从C到E的过程。此图形会让学生一目了然、印象深刻。

3.2. 关联式图形,利于学生对比记忆

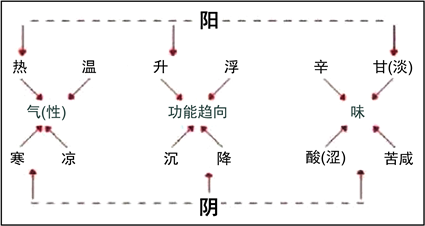

关联式图形所设计的图形应与所教授的知识点有一定的关联度,既能形象地表现出中药药效规律,又能提高学生的对比记忆能力,促使学生对知识的消化吸收,既可以应用于记忆类知识点,也同样适用于理解类的知识点。《中药学》课程知识点多,有些章节内容晦涩难懂,学生理解相对困难;而且各章节知识点之间,相似度比较高,学生很难区别性的全面把握 [7]。比如教材中讲述中药四气、五味、升降浮沉时,用较多文字描述三者之间性能的相关性。在课堂讲授过程中,教师完全用语言去表达,学生理解得比较慢且印象不深刻。运用图3 [8] 的关联性图形讲解,就可以很清晰地表达阴阳五行学说贯穿于中药气味升降浮沉等药性的始终。结合图形将抽象的概念形象化以及关联度高的特点,可以让学生简单明了掌握中药的药性,在随后的各论学习中亦可以更好的理解每味药的药效特点。这样的教学模式可以借鉴到各论中知识点相似度高,学生很难有区别性的全面把握特点的章节。

Figure 3. Yin-Yang and Qi-Taste ascending and descending movement

图3. 气味阴阳升降图

3.3. 兴趣式图形或动画,便于学生趣味记忆

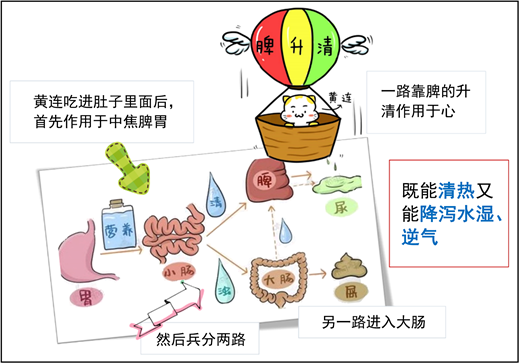

兴趣式图形的主要作用就是激发学生学习的主动性和积极性,生动有趣是其最大的特点。《中药学》是一门知识特别冗杂的学科,课程的信息量比其他学科要多一些,学生想要熟练地掌握以及应用中药学的知识,不仅仅需要学生的刻苦努力,更重要的是运用教学手段提升学生学习的主动性 [9]。以中药黄连的知识点为例。其功效为“泻火解毒”,可以治疗患者因心火旺盛出现烦躁不寐,神昏谵语。为使学生清楚明白其中所蕴含的道理,除了回顾津液的运行方式和脾胃为气机升降之枢纽的基础理论以外,结合图4讲授可以让学生对中药黄连的药效更加直观,增强形象记忆。

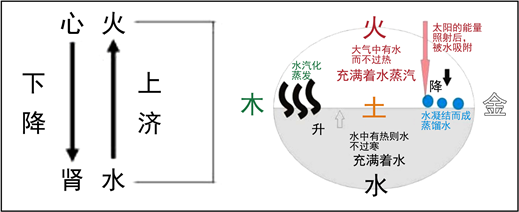

另外,在中医药的相关考试中有大量的相关试题与中药远志“交通心肾”的药性特点相关,但在实际教学中,学生对于该药物的药性特点及应用很难理解。若结合图5 [10] [11] 和图6 [12] 去讲授,学生们就能够知常而达变,对于远志的功效和主治会过目难忘。借助图6讲解,还可以进一步向学生解释为什么“心阳不振,清气下陷,及肾气虚寒,不能上升者,以远志之温升,举其下陷,而引起肾阳(《本草正义》)”的中药药性。采用启发式图形的教学手段,帮助学生理解和总结中药药性及功效,同时促进中医基础理论与中药学的医药融合,提升学生的中医药思维 [4]。

Figure 4. The properties of Coptis chinensis

图4. 黄连的药性

Figure 5. Intercourse between Heart and Kidney and Harmonization of Fire and Water

图5. 心肾相交水火既济

3.4. 启发式图形,帮助学生理解记忆

中药主要来源于天然的植物、动物、矿物,其禀受了天地、四时、阴阳、五行的变化而生成,药物的形、色、味、体、质、所生之地以及所成之时等自然特征与中药的药效有着密不可分的关系 [13]。在课堂上,启发式图形可以把中药的外在自然表现与深奥玄虚的中医理论紧密结合,由浅入深、由表及里、由易到难地引导学生逐步的主动学习,既可以增强学生的兴趣,又能够提高学生的理解力,对于加深学生理解和记忆中药药效大有裨益。比如清热解毒药的马齿苋,其药性为酸、寒。中药性能理论中酸味的作用是“能收、能涩”,从字面上来讲,可以理解为把分散的东西集中起来,或者说增加了一种约束力。马齿苋为什么能够具有酸味?首先从马齿苋的性状外观上,其茎红、叶绿、花黄、籽黑、根白,即青、赤、黄、白、黑五色皆全,俗名叫五行草或五方草。再加上其茎和叶肥厚多汁,茎叶表面有一些蜡样的物质,可以阻碍水分从植物体内的蒸发,故马齿苋极其耐旱、耐涝,生命力顽强。马齿苋药材的性状特点结合图7 [14] 讲解,学生就能够意识到它的酸味是对津液具有约束力。清代名医徐灵胎有言“因形以求理,则其效可知矣”。在临床应用中,马齿苋被称为“止痒神药”,历代医家对其推崇备至。但其治疗“痒”的临床证型是“又干又燥”。若患者因热邪蒸灼津液,导致津液减少,表现出皮肤病热重于湿的临床证型,如图8 [15] 所示,就可以运用马齿苋治疗。同时,“知此理,则凡药皆可类推矣”(徐灵胎),结合图8亦能够为讲解其他具有“除躁热”药性特点的药物奠定基础,甚至扩展联系将来要学的方剂学和临床各科。

3.5. 综合式图形,引导学生归纳总结

综合图形分析是为了提高学生熟练运用专业知识分析处理及解决跨学科复杂问题的能力的一种手段。综合图形可以选择2种以上的药物,并在图形中适当配以文字说明,能够帮助学生提高对各个知识点的综合运用能力。比如讲解清热药的清热解毒药,就可以结合图9所示。这样的图形,便于学生进行归纳总结,提高他们分析问题的主观能动性。在课堂教学中,也可以结合具体案例或结合生活常识等进行;同时采用讨论式、点评式等多种互动模式,能够调动学生们的主动性和积极性。总之,综合图形分析能够使学生在学习的过程中,不仅可以掌握知识应用方法,同时可以形成独特的学习方法,对学生的中医思维能力的培养具有促进作用。

Figure 9. The change laws of Seasonal Febrile disease

图9. 温病传变规律

4. “图形 + 动画”虚拟课堂设计

信息时代下,互联网技术越来越深度地介入教育领域,与传统的课堂授课相比,虚拟课堂能够充分利用智能手机等设备,将课堂延伸到课外,这种学习方式与时俱进,很符合新时代大学生机不离手的特点 [16]。《中药学》虚拟课堂充分利用本校“智慧树”等现有的网络资源,便于学生网上浏览学习,实现交互式教与学。而且,虚拟课堂学习方便,学习形式不拘一格,引导学生在课余时间,利用零碎时间进行中药学习,可以提升学生参与课程学习的积极性,突破师生互动的时空限制,让中药的学习彻底摆脱枯燥,做到有声有色。

5. 结语

《中药学》是中医药学的重要组成部分,是连接中医基础理论和临床应用的桥梁学科 [17]。在一定程度上,课程内容的表现形式,承载着教师的教学理念 [18]。笔者尝试在《中药学》课程教学中运用“图形 + 动画”的教学模式,以图形或与动画组合的方式把原本不可见的思维结构以及规律、思考路径和方法呈现出来,系统性地发展学生的理解能力。再结合实践辅助教学的混合式教学模式,就可以让抽象知识图像化、知识体系直观化,促使学生的中医药思维可以从单点结构向多点结构水平发展;让隐性知识显性化、应用规律模型化,促使学生对中药药效以及药物之间的关系能够从多点结构向关联结构水平发展;让碎片知识系统化、核心知识发散化 [19],促使学生对中医基础理论与中药学的医药融合可以从关联结构水平向拓展抽象水平发展。中医药思维是学生“中药元素”标签培养的立足之处,也是中医药学区别于其他医药学类人才的关键之处。挖掘《中药学》课程与中医药思维的切入点采用“图形 + 动画”模式融入教学,以形象直观的图形和一目了然的动画加深学生对中医学思辨模式的认识与感悟,充分调动教师的“教”与学生的“学”两方面的积极性,让学生成为学习的主体,必将为中药专业人才的培养提供有力支撑。

基金项目

2020年度广西自治区高等教育本科教学改革工程项目(编号:2020JGA206);广西中医药大学2019年校级教育教学改革和研究项目(编号:2019ZD007);广西中医药大学2020年校级教育教学改革和研究项目(编号:2020B057)。

NOTES

*通讯作者。