1. 引言

青春期是人生发展的重要关键期,这一时期学生对周围环境变化十分敏感,其身心发展的不平衡也会使他们面临各种心理危机,并且容易与他人产生矛盾冲突,甚至导致一系列违法犯罪和攻击行为的产生 [1]。攻击行为(Aggressive Behavior)是指个体故意对他人造成伤害的任何形式的行为 [2]。学校本应是孩子们安心学习、快乐成长的地方,但是据统计调查,我国约有50%的初中生遭受过校园暴力 [3]。而且研究发现近年来中小学的校园欺凌事件总体发生率呈上升趋势,即使是在学校,孩子们也经常会受到同伴的各种威胁甚至伤害,而且这一情况变得愈发严重,引起了社会各界的广泛关注 [4]。校园攻击不仅会给攻击者造成人际交往方面的障碍,增加成年后出现不良行为的可能 [5],也会给受害者带来心理社会适应问题,如社交焦虑、抑郁等,甚至导致其出现自残、自杀等消极行为 [6]。因此,了解青少年攻击行为的影响及其机制是学校工作者实施适当预防和干预措施的重要前提。

1.1. 心理素质和攻击行为的关系

心理素质(Psychological Suzhi)是以生理条件为基础,将自身经验所获得的社会刺激进行内化,形成的一种稳定、内隐、发展性的,并具有适应和创造功能的心理特质 [7]。根据攻击的一般攻击模型来看,个体行为的产生是通过个体因素和情境因素共同对个体当前内部状态产生影响,进而影响随后的评估和决策,最终做出相应的行为反应 [8]。因此,在个体因素方面,心理素质作为个体重要的内在心理品质,可能是攻击行为的一个重要预测因素。有研究证明,心理素质显著负向预测青少年的攻击行为 [9]。拥有良好心理素质的个体可以凭借其能力和人格方面的优势,可以对周围社会环境进行积极的适应和调控,以此减少自己因适应不良、消极事件等带来的一系列攻击行为 [7] [10] [11]

目前大多研究是将心理素质作为一种保护因素当成中介变量来进行考察 [12] [13],但对于心理素质和攻击行为关系之间的中间机制却很少有研究进一步调查。班级融合度作为初一新生新环境适应情况的重要指标,可能会在初一新生心理素质对攻击行为的影响中起中介作用。本研究以此为基础,探讨班级融合度在心理素质和攻击行为关系之间的纵向中介作用。

1.2. 班级融合度的中介作用

融合(Fusion)是指一种发自内心的与群体的统一感,是一个群体得以形成和维持的重要前提条件 [14]。班级融合度(Class Fusion)则是指新生个体与新班集体的融合程度,融合了的新生和班集体之间会有很强烈的连接感,而这一融合的表现会受到个体变量的影响。虽然目前没有研究直接证明心理素质和班级融合度的关系,但心理素质作为一个个体综合性的心理品质,其三个维度:适应性、个性和认知,都会直接影响个体融合的产生 [15]。一项对初一新生的研究调查发现,心理素质水平越高的新生,其学校适应水平越好,进而班级适应水平也越好 [16],由此表明,较高的心理素质已经成为青少年适应校园生活的重要的保护性因素。同时,根据社会认同的整合模型认为,个体对群体的认同程度是群体行为的基础,也就是说与群体融合得越好的成员,其对群体的积极情感就越多,越容易做出更多的亲群体行为 [15] [17],因此,新生的班级融合度水平对其后续攻击行为的产生也有一定影响。

1.3. 本研究

综上所述,班级融合度作为一个起中介作用的状态变量,它会受到各种人格特质的影响,同时班级融合度也是个体行为的重要影响因素,会影响个体的攻击行为的产生。随着积极心理学的发展,越来越多的学者倾向于从整体的角度来探讨初中生的攻击行为 [18]。而且目前尚未有研究采用纵向中介模型验证心理素质、攻击行为与班级融合度之间的中介机制。因此,基于上述分析,本研究从个体自身和所处环境两个方面共同探讨中学生攻击行为频繁发生的原因,并通过纵向研究,考察在入学过渡期初一新生入学时的心理素质对期末时的攻击行为的纵向预测作用,以及期中时的班级融合度在其中的纵向中介作用,进而发现三者之间的内在逻辑关系。本研究具体假设为:

H1:心理素质与攻击行为呈显著负相关,心理素质与班级融合度呈显著正相关,班级融合度和攻击行为呈显著负相关;

H2:班级融合度在心理素质和攻击行为之间起着纵向中介的作用。

2. 方法

2.1. 被试

本研究采用整群抽样法,以贵州省贵阳市某两所中学的初一新生为研究对象,现场发放问卷对他们进行测评。共计收回问卷1127份,剔除胡乱作答数据后,最终有效问卷904份,有效率为80.21%。其中,男生424人,女生480人。平均年龄为12.45岁(SD = 0.52)。

2.2. 测试流程

本研究对初一新生共进行3次追踪测评,时间分别是在入学第一周、期中和期末,问卷采用匿名方式进行,并强调问卷调查的保密性,承诺结果只用于科学研究。测评均由经过专业培训的心理学研究生完成,分别收集了入学初心理素质、期中班级融合度和期末攻击行为的问卷数据。

2.3. 研究工具

2.3.1. 中学生心理素质问卷

采用由胡天强和张大均 [19] 修订的中学生心理素质问卷(简化版)来测量心理素质。该问卷共计24题,由认知特性、个性品质和适应能力三个维度构成,每个维度各有8题,采用李克特五级计分(1 = 不符合,5 = 完全符合),总分越高意味着被试的心理素质水平越好。在本研究中问卷Cronbach’s α系数为0.92。

2.3.2. 班级融合度量表

本研究参照Swann Jr.等 [14] 开发的融合量表进行。通过给参与者展示5张图片,每一张图片都包含一个大圆圈和一个小圆圈,其中大圆圈代表了班集体,小圆圈代表了参与者本人,大圆和小圆的重叠程度分别为0%、25%、50%、75%和100%,代表了不同程度的融合。重叠程度越多,代表与班级的融合程度越好。

2.3.3. 攻击行为量表

该问卷是由Buss和Perry [2] 编制,中文版由李献云等 [20] 修订完成,本研究采用的是简版攻击问卷,共12个题目,包括4个维度:身体攻击、言语攻击、愤怒和敌意,采用李克特五级计分,分数越高则表明个体攻击性越高。本研究中量表的Cronbach’s α系数为0.81。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

由于本研究均采用自陈式量表进行数据收集,所以采用Harman单因子检验法对问卷中所有项目进行共同方法偏差检验。根据SPSS结果,最终提取出7个特征值大于1的公因子,且第一个公因子解释的总变异为25%,小于临界标准40%,表明本研究不存在明显的共同方法偏差 [21]。

3.2. 描述统计与相关分析

首先,运用SPSS26.0对各变量进行描述性统计和相关分析。由表1可知,入学初的心理素质与期中的班级融合度呈显著正相关,入学初的心理素质与期末的攻击行为呈显著负相关,期中的班级融合度与期末的攻击行为呈显著负相关。上述结果为进一步进行中介效应检验提供了支持。并且,性别与期中班级融合度和期末攻击行为的相关均显著,因此在后续结果检验中将性别作为控制变量进行处理。

Table 1. Descriptive statistics and correlation analysis among the variables (N = 904)

表1. 各变量间描述统计和相关分析(N = 904)

注:*p < 0.05;**p < 0.01。

3.3. 班级融合度的纵向中介效应分析

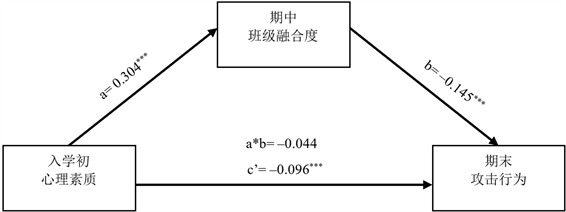

然后,采用PROCESS 3.3中的模型4,使用Bootstrap方法(Bootstrap = 5000)对班级融合度进行中介模型检验。图1和表2结果表明,在控制了性别后,入学初心理素质和期末攻击行为的直接效应显著;且班级融合度的中介效应显著。

Table 2. The mediating effect of class fusion between psychological Suzhi and aggressive behavior

表2. 班级融合度在心理素质和攻击行为之间的中介作用

注:***p < 0.001。

注:***p < 0.001。

Figure 1. Path diagram of mediating effect of class fusion

图1. 班级融合度的中介效应路径图

4. 讨论

本研究在社会认同理论和一般攻击模型的框架下,探讨了初一新生心理素质和攻击行为的关系及其中间作用机制。结果表明,入学初的心理素质可以直接影响期末时的攻击行为,也会通过期中时班级融合度的间接作用影响期末时的攻击行为。

4.1. 中学生心理素质和攻击行为的关系

本研究发现,初一新生入学初的心理素质能直接正向预测其期末时的攻击行为。这一结果和以往研究结果一致 [9] [22],证实了假设1。也切合了一般攻击理论的观点 [8]。对于处在过渡转折期的初一新生而言,他们会面临自身生理和心理、学习内容和形式以及周围环境的变化,这容易使他们产生一系列心理适应性问题。心理素质作为一种稳定的心理品质,对个体的心理健康状况会有直接影响 [23],而在初一刚进校这一特殊阶段,攻击行为作为心理状态下的一种外在表现形式,就会更多受到心理素质的影响。

4.2. 班级融合度在中学生心理素质和攻击行为间的纵向中介效应

本研究发现,初一新生入学初的心理素质能通过期中时的班级融合度的中介作用对期末时的攻击行为产生影响,证实了假设2,同时也支持了社会认同理论 [15] [17],认为对群体的认同融合会影响个体的行为反应。这也就是说,心理素质越高的学生,与班级的联系就会越紧密,融合度就会越高,也更注重自身在班级团体中的评价,因此更不容易采取攻击行为等激进方式;而心理素质得分较低的学生,与班级中的他人联系更少,也不容易受到班级里的认同,他人对自己的评价也不容易改善,进而让个体为寻求与班级更多的联系,更多的认同,更容易采取激进行为、攻击行为来增加自己与班级集体的联系。

5. 本研究价值与局限

本研究在前人研究的基础上,采用纵向研究的方法进一步解释了初一新生心理素质对攻击行为的作用机制,既有理论意义,也有实际价值。理论上,研究结果支持了社会认同理论和一般攻击模型,为初中生入学初的心理素质对期末时攻击行为的影响提供了证据,并进一步表明班级融合度会在这之间起到中介作用。实践上,对初中生攻击行为产生原因的探讨为预防和干预青少年校园攻击暴力行为产生了新的切入点。首先,心理素质作为个体内在稳定的品质,对其行为有很大的影响,应该引起学校教育工作者的注意。学校可以增加心理素质训练课程来提高学生们的心理素质,从个体根本上减少攻击行为的发生;其次,可以通过提高学生的班级融合度来改善班级整体氛围,从而减少攻击行为的产生,如教师可以组织开展班级团建活动,给同学们提供更多协作交流的机会,还可以主动了解学生在环境适应与融合中遇到的困难,并提出相对有效的解决办法,帮助学生更快更好地适应新班集体。

本研究也存在一些不足,首先,虽然本研究采用的是纵向的研究方法,但是对于每个变量自身的变化轨迹以及各变量间的共变关系并没有能够研究,以后研究可以对新生进行入学过渡期的追踪调查,进一步探讨几者间的纵向变化关系;其次,本研究结果虽然从统计上不存在共同方法偏差的问题,但因测试材料均为自评式量表,可能存在社会赞许效应,尤其是对攻击行为的测量,因此未来研究可以考虑通过采用内隐实验的方式进行更严格的研究。

6. 结论

1) 初一新生在过渡期中,心理素质与攻击行为呈显著负相关,心理素质与班级融合度呈显著正相关,班级融合度和攻击行为呈显著负相关;

2) 初一新生在过渡期中,班级融合度在心理素质和攻击行为之间起着纵向中介的作用。

基金项目

贵州省高校人文社会科学研究项目(2020SSDO17);国家自然科学基金地区项目(31760283)。