1. 引言

九五时期以来,赣州市经济得到了快速发展,GDP在1996年为195.96亿元,2016年已增长到2207.2亿元,是1996年的11倍有余。人民的生活水平也在不断提高,职工平均工资1996年为4225元,而2016年达到了55,253元,是1996年的13倍有余。

然而在这可观的经济发展成果背后,仍然存在一些不太乐观的因素——城乡收入差距过大、县域收入差距过大,这些不安定因素与中国的制度安排两者密切相关。已有不少学者对此进行了研究,但多从宏观角度,市级、省级乃至国家层面,对可支配收入结构及县一级的研究较少。林毅夫(2003) [1] 研究了各个省区市的比较优势,当政府强行扭转各省区市的比较优势,着重发展重工业,会因各省区市的工业基础差距造成最终的发展水平千差万别,政府所关注的产业也因后继无力而无法突破瓶颈。李实、罗楚亮(2007) [2] 利用CHIPS2002的数据并考虑了城乡的隐性转移性收入及地区间的不同价格指数,对城乡居民收入差距进行测量,最终发现隐性补贴具有显著差异,这成为城乡收入差距持续拉开的另一考量因子。王小鲁、樊纲(2004) [3] 年分析了改革开放之后20年来东中西部的变化趋向,发现以市场为导向的外资涌向东部使该地域加快了城市化进程,拥有更高的要素生产率,其居民拥有更高的收入和更好的就业机会,这导致了东中西部居民收入绝对差距与相对差距持续扩大。鲁玲(2010) [4] 、郭贵祥(2014) [5] 、叶鑫宇(2012) [6] 等运用不同方法分析了全国城乡及其内部群体的差距。

本文数据来源于2015年、2016年、2017年赣州统计年鉴,分别从城乡居民可支配收入机构及各县(市、区)城乡居民可支配收入差异两个角度,剖析了2013年至2016年间赣州市居民收入差距及其变化规律。

2. 城乡居民可支配收入现状

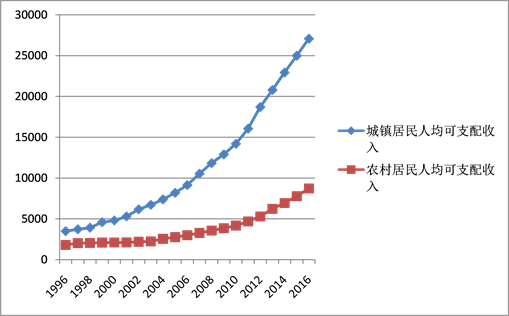

自九五时期以来,赣州市贯彻实行每一个五年计划目标,城乡居民可支配收入均发生了质的飞越,然而城乡差距问题日益突出,集中体现在可支配收入的差距,其变动趋势可以从下列图表中进行剖析。

纵览表1及后面的趋势图,我们得出如下结论:首先,从两条曲线的走向我们能看出城乡居民的可

Table 1. Disposable income of urban and rural residents and its growth rate and gap

表1. 城乡居民可支配收入及其增长率与差距

资料来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。

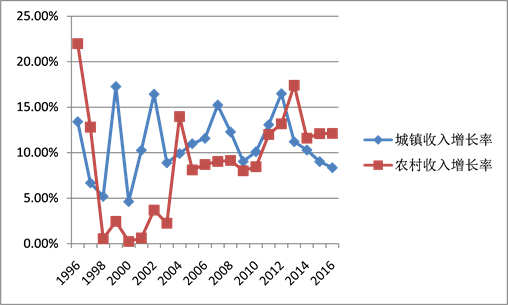

支配收入均是逐年递增的(见图1)。城镇居民人均可支配收入由1996年的3496元递增到2016年的27,086元,几乎翻了三番;农村居民人均可支配收入则由1803元增长到8729元,翻了两番有余,说明自“九五”期间以来,赣州的人民收入水平有了显著提高。第二,对于增长幅度(见图2),城镇居民在绝大多数时期其人均可支配收入以或大或小的增长幅度以超过农村,其每年变动没有规律性,但是在2012年之后,变化趋势渐渐趋向稳定,农民人均收入增加幅度以略微优势开始超过城镇,说明国务院关于振兴苏区政策在改善城乡收入差距方面确实取得了可喜的成效。城乡收入比值是略微波动地逐渐增长的,由最初的1.9增长至2012年的3.5,到达最高峰值,而在2012年之后,这一数值又递减至3.1,便是振兴苏区政策缩小城乡收入差距的另一佐证。

虽然自2012年以来,城乡收入差距有逐步缩小的趋势,然而这一趋势并不十分乐观,因为该比值一直处于3.0以上的高位,这样的差距值得警醒的。通过对2017年赣州年鉴计算得出,2016年江西省该比值为2.36,而国家统计局公布的该年比值为2.72,都明显低于3.0的水平。由此可见,赣州市构建社会主义和谐社会改善城乡二元社会导致的收入差距现象目标道阻且长。

资料来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。

资料来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。

Figure 1. Urban and rural residents’ disposable income growth trend

图1. 城乡居民可支配收入增长趋势

资料来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。

资料来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。

Figure 2. Growth rate of Urban and rural income

图2. 城乡收入增长幅度

3. 可支配收入结构性差异

各收入类型对收入差距的贡献率=城乡居民可支配收入各收入类型的绝对差距/城乡居民人均可支配收入的绝对差距,该贡献率高低表现了各收入类型对可支配收入差距总体的作用水平,其贡献率越高,影响程度越大,反之,则越小。

表2列示了振兴苏区政策出台次年至2016年各类型收入的差距的作用指数(见表2)。首当其冲便是经常性收入差距,其影响指数最深刻,每年的数值都超过了70%。其中实物福利与其他两个项目影响指数并不显著。工资性收入差距如此之大,主要还是农村劳动力教育程度低造成的,城镇拥有良好的教育条件,而农村这方面条件相对落后很多。要改变这一格局,依靠教育相关的希望工程是远远不够的,政府应进行适度引导,比如提高农村学校教师的工资薪金水平等等。

Table 2. The types of income and their contribution rates from 2013 to 2016

表2. 2013年至2016年各收入类型及其贡献率

资料来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。

对于经营净收入差距,其对总值的影响指数为负数,换句话表示该项目导致的效应有助于改善城乡差距造成的不良影响。究其原因,农村居民多从事第一产业的经营活动,而服务业的经营主体多为城镇居民,因此经营净收入中第一产业均为负数,第三产业均为正数,这也为政府出台促进农民增收政策提供了着力点。

对于资产净收入差距,其对城乡居民收入差距贡献了12%左右,其中房屋虚拟租金贡献其中的8%,占据了较大的比重,因为农民的房屋住宅是不允许对外销售,只能在集体内流通,城镇居民也不允许在农村建造私人住宅。换句话说,农村居民自有住房不具有向城镇居民的流通的可能性,在市场上交易受到了限制,而城镇居民住房可以自由交易。

对于转移净收入差距,其贡献率接近20%,其中养老金或离退休金的差距就贡献了超过20%的份额,这就表现在城镇养老保障体系相对于农村,存在很大的差距。因此,健全农村居民保障体系必将成为改善城乡收入差距的必由之路;转移性支出中的贡献率均显示正数,这里则表明其存在改善城乡收入差距的效应,其中个人所得税仅有0.1%的份额,几乎可以忽略不计。

4. 县域可支配收入差距

赣州市共有18个县(市、区),县域辽阔,人口众多,这也决定了各县收入差距的形成原因具有不同程度的复杂性,表现在各县城镇内部、农村内部及城乡之间的居民收入存在不同水平的区别。

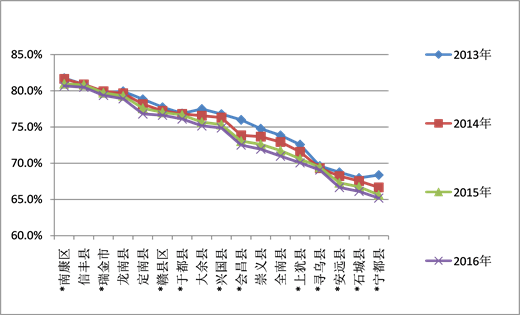

从图3能看出,各县城镇居民可支配收入差距较小,指数分布较为均匀,在2016年,最低的宁都县有65.2%,而南康区达到80.7%超过前者15个百分点,每个县的城镇居民收入指数逐年减少,程度不一,但都比较微弱。这就表明各县与中心城区之间差距在逐渐拉大,只是这样的变化微乎其微,可以忽略不计。

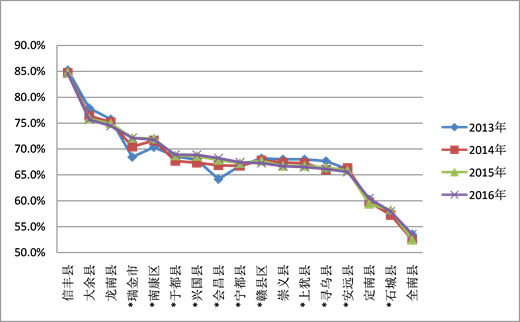

相较于图3、图4中各县(市、区)之间的农村居民可支配收入差距更加显著(见图4),比如在2016年,最低的全南县只有53.6%,最高的信丰县达到84.6%,相差了30多个百分点。各县农民可支配收入指数化曲线在该时期并无发未明显移动,整体比较稳定,个别县(市、区)指数波动较大,但对整体曲线的影响不大。以上现象表明各县(市、区)自国务院发布振兴苏区政策以来,农村居民可支配收入分配的格局并无发生显著变化。另外,图3与图4的各县(市、区)排名均不相同,表示各县城乡居民收入的差距因其发展情况不同各有差异,具体情况如图5所示。

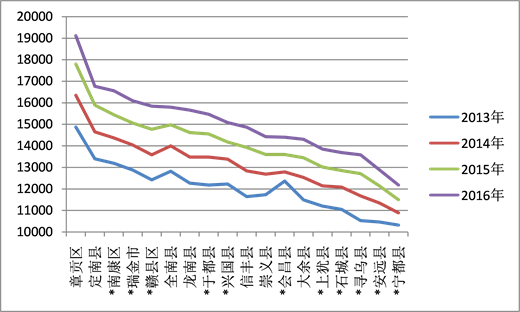

纵观图5,各县城乡绝对差距在逐渐拉大(见图5),其中章贡区更是超过了19,000元的水平。通过对比排名,我们可以看到定南县排名竟然位列第二,仅次于章贡区。定南县在2016年的城镇居民人均可支配收入达到24,489元,其农村居民人均可支配收入仅为7722元,差距达16,767元。在城镇地区收入水平低于南康区的情况下,因农村地区收入水平更加在南康区水平之下,进而城乡差距超过南康区,类似的还有全南县,赣县区等。

资料来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。横轴各县按2016年其指数从大到小由左向右依次排列。

资料来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。横轴各县按2016年其指数从大到小由左向右依次排列。

Figure 3. Disposable income index of urban residents in counties (cities, districts)

图3. 各县(市、区)城镇居民可支配收入指数

资料来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。横轴各县按其2016年指数从大到小由左向右依次排列。

资料来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。横轴各县按其2016年指数从大到小由左向右依次排列。

Figure 4. Disposable income index of rural residents in counties (cities, districts)

图4. 各县(市、区)农村居民可支配收入指数

数据来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。横轴以2016年各县城乡居民可支配收入的绝对差距由大到小进行排列。

数据来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。横轴以2016年各县城乡居民可支配收入的绝对差距由大到小进行排列。

Figure 5. The absolute gap in disposable income between urban and rural residents in counties (cities, districts) (Unit: RMB)

图5. 各县(市、区)城乡居民可支配收入的绝对差距(单位:元)

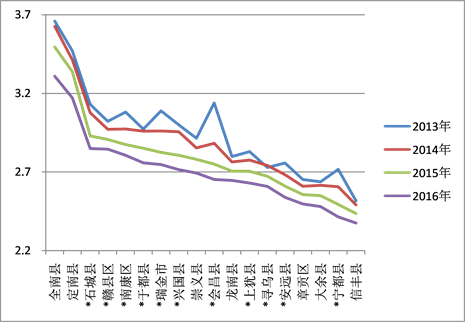

由图6我们能得知,在该时期曲线逐年下移,幅度有很多不一致之处(见图6),标志着各县的城乡差距逐年进行了不同程度的改善。其中,缩小幅度最大的为会昌县,达到了15.5%,缩小幅度最小的为寻乌县,仅为4.4%。

5. 结论及对策

通过从收入结构差异及县域差异两个不同视角进行剖析,自国务院印发振兴苏区政策之后,即2013年至2016年间,赣州市居民收入差距的发生了如下变化,并提出相应对策:

数据来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。横轴依据2016年各县城乡居民可支配收入的相对差距,由大到小排序。

数据来源:数据由《赣州年鉴》2015年,2016年,2017年计算并加工整理。横轴依据2016年各县城乡居民可支配收入的相对差距,由大到小排序。

Figure 6. The relative gap in disposable income between urban and rural residents in counties (cities, districts) (ratio of disposable income of urban and rural residents)

图6. 各县(市、区)城乡居民可支配收入的相对差距(城乡居民可支配收入之比)

1) 赣州市城乡居民可支配收入差距在该期间逐渐缩小,但是幅度并不显著,且赣州市的城乡收入差距显著高于全省乃至全国平均水平。江西省位于我国中部地区,发展滞后,收入差距过大时制约经济稳定发展的重要因素,而江西省要缩小城乡收入差距,其突破口便位于赣州市,而赣州市认真贯彻中央的精准扶贫政策,取得了一定成效,因此应将振兴苏区政策落到实处,必将扎实执行新农村建设,无论是边缘地区农村还是中心城区周边农村。

2) 从收入结构化差异来看,对知识技能有一定要求的工资性收入是首要决定要素,养老金和离退休金等为次要因素;经营第一产业的产出多为农民收入,与第三产业的差距影响指数相抵消,最终经营净收入仅有微弱的改善差距的效果。因此,应加大对农村教育事业的投入,促进其获得有工资性收入的生产技能,并提高农民就业率,提升农村教师工资,改善学校硬件设施等;提高农村居民保障水平,统筹城乡资源;增加农业补贴,扶持农业健康良性发展。

3) 各县城乡居民收入绝对差距的鸿沟在不断延展,而相对差距则相反,个别县发展极不均衡,一定程度上拔高了整个城市的城乡收入差距水平,因此该类县应结合县域经济发展情况,因地制宜,利用其相对优势拓展产业链以此实现精准扶贫。