1. 引言

中国已成为世界第二大经济体,各行各业都需要专业能力强且具备娴熟英语听说能力的人才,因此培养大学生的听说能力应是大学英语教学的重要内容。但受到诸多因素影响,英语口语教学一直是大学英语教学的薄弱环节。即使通过了大学英语四级或六级笔试,大多数大学毕业生不具备有效的英语交际能力,“哑巴英语”现象仍普遍存在。

教育信息化十年发展规划(2011~2020年)要求加快对课程和专业的数字化改造,创新信息化教学与学习方式,提升个性化互动教学水平,创新人才培养模式,提高人才培养质量,强调要培养学生信息化环境下的学习能力,鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习、合作学习 [1] 。现代信息技术的高速发展为改善大学英语听说教学提供了新的契机。互联网和移动智能终端的普及可以让教学摆脱传统教学模式所受的时空限制,创建多元化的教学与学习环境,实施线上和线下学习的混合式教学模式,使学生朝着主动学习、自主学习和个性化学习方向发展。混合式教学模式颠覆传统教学手段,重新定位师生角色,丰富教学内容,将现代技术与大学英语教学紧密结合,能克服目前大学英语听说教学所面临的问题,极大提高教学的效果和质量。

2. 目前大学英语听说教学面临的问题

大学英语教学长期存在重阅读轻听说的问题。很多高校没有独立开设针对非英语专业学生的大学英语听力或口语课程,口语和听力的授课只是综合英语授课的一小部分。评价体系中缺少专门测试口语能力的考试,口语评分在课程评价中所占的比例很小。即使开设了听说课程,但限于班级规模和有限的课堂时间,学生能运用英语进行交流和互动的机会有限,缺少口语学习的环境和氛围。往往经过一学期的英语学习,大多数学生的口语水平得不到提高。

教学内容单一和教学方法局限性大。大多数英语课程使用指定教材,讲解文章内容、结构和词汇成为主要的教学内容。听力训练的内容也局限于四、六级考试听力练习,教学方法单一。课堂上教师播放音频,学生做题,然后核对答案,缺少真实语言输入。有限的口语练习主要以教材里的文章为基础,旨在激发学生对文章的阅读兴趣,缺乏语言使用的真实情景。学生学习态度和热情有待提高。受到课程设置和应试教育环境的影响,很多大学生把通过大学英语四、六级考试作为大学英语学习的目标,因此他们花更多的精力备考,忽视口语的练习。因此,长期以来,学生学习口语的热情不升反降,口语能力滞后,英语交流时学生往往表现出不自信和焦虑。

3. 基于移动学习和翻转课堂的混合式教学

随着移动互联网技术和移动智能终端的飞速发展,大学生成为移动学习的主要群体。移动学习让学刊生通过信息技术手段在任何地方、任何时间、运用移动终端开展学习活动。移动学习终端具有便携性、社会交互性、情境敏感性、连通性和个性化等支持教育功能的特征,最适用于文化、理论性知识以及语言类的学习,尤其适合具有音频类的学科学习 [2] 。2014年中国移动互联网学习用户研究报告表明,在移动学习内容分布方面,外语类内容的普及性使其以89.3%的绝对优势领先于其他学习内容 [3] 。

翻转课堂又称为反转课堂或颠覆课堂,颠覆了传统学习过程中的两个阶段—知识传授和知识内化,要求学生在课前通过观看教学视频完成知识的传授,课堂上学生通过各种教学形式,例如小组讨论、作业、教师单独辅导等,完成知识的内化。教学流程由“先教后学”转变为“先学后教”,实现了教学流程的逆序创新 [4] 。

何克抗在我国首次提出混合式教学概念,认为混合式教学把传统教学方式的优势和网络化教学的优势结合起来,既要发挥教师引导、启发、监控教学过程的主导作用,又要充分体现学生作为学习过程主体的主动性、积极性与创造性 [5] [6] 。“互联网 + 教育”时代,混合学习是把传统学习方式的优势与数字化学习或泛在学习的优势结合起来,将多媒体计算机和网络通讯技术与学科课程整合,通过将教育信息技术这一“要素”有效地融合于各学科的教学过程中,建构一种新的课堂教学结构 [7] 。

“互联网+”背景下,课堂外学生能够进行自定进度的移动学习,完成翻转课堂的知识传授环节;教师可以利用课堂时间组织个人探究、合作讨论等形式的教学活动,加强学生与学生、教师与学生之间的互动,帮助学生完成知识的内化。“移动学习 + 翻转课堂 + 传统课堂”的混合式教学模式可以有效地实现线上和线下学习的混合。

4. 混合式大学英语视听说教学优势

4.1. 拓展授课和学习空间,满足个性化学习需求

信息技术的迅猛发展为混合面对面的大学英语口语课堂教学与网络自主学习提供了有力的技术支持,使授课与学习活动不再局限于教室。互联网的全面覆盖以及移动设备的普及,可以让教与学随时随地发生。教师可以随时上传或更新网络学习资源,提供口语学习需要的语言和文化知识。互联网背景下,移动学习、碎片化学习和微学习等可自定进度的学习模式在当代大学生中逐渐流行,有利于满足个性化需求。互联网下的各种社交工具,如微信和QQ成为学生和学生、学生和老师互动交流的平台,有效填补了课堂外的教学空白。

4.2. 丰富教学资源,提高教学效果

传统的大学英语听说教学资源以教材为主,存在诸如教学内容滞后,口语话题陈旧等问题,导致学生上课热情不高,影响教学效果。互联网以其海量信息存储与共享,为听说教学提供了海量的丰富学习资源。根据教学和学生需求,教师可以创建包括音频、视频、图片、动画等多模态的贴近学生生活的输入型教学资源,追踪社会热点话题,培养学生思辨能力和口语交流的能力。输出驱动假设认为就教学过程而言,输出比输入对外语能力发展的驱动力更大,输出驱动不仅可以促进接受性语言知识运用,而且可以激发学生学习新语言知识的欲望。课前丰富生动的以输出为目的语言输入不仅激发学生的学习兴趣,而且为开展课堂面对面教学活动奠定了基础,有利于提高教学效果 [8] 。

4.3. 转变教师角色,丰富教学方式

传统大学英语视听说课程中,课堂教学时间有限,教学方式单一,教师的主要任务是播放音、视频,核对答案和讲解口语知识,而学生缺乏互动交流的机会。结果,即使上了一学期的听说课,大多数同学的口语水平提高幅度很小。互联网拓展了教与学的时间和空间,也让教师可以尝试包括任务型、项目式、合作式、探索式和情景式等多种教学方式,满足学生的学习需求。王守仁指出混合式学习方式既要发挥教师启发、引导、监控教学过程的主导作用,又要充分体现学生作为学习过程主体的主动性、积极性与创造性 [9] 。在移动学习阶段,教师主要是学习资源的研发者和建构者;在课堂上,教师转变为学习任务和活动的策划者、组织者和监督者,为学生提供互动交流的机会,同时提供针对性的指导和反馈。课堂外通过互联网下的各种社交软件,教师仍可对学生的学习实施监督和指导。

5. 混合式大学英语视听说教学模式的建构

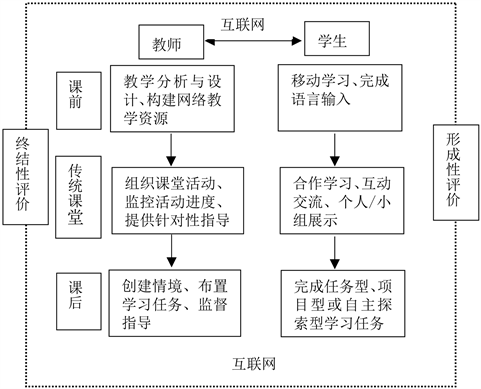

“移动学习 + 翻转课堂 + 传统课堂”的大学英语视听说混合式教学模式(图1)的构建思路是:有效混合线上与线下学习、多样化课堂教学方式、创造“真实”的交际情景、促进有效交互、过程化教学评价。

Figure 1. Blended teaching model of college English listening and speaking

图1. 混合式大学英语视听说教学模式

该教学模式将学习过程分解为课前、传统课堂(课上)和课后三个学习阶段,教师与学生、学生与学生在互联网空间可实现实时互动。课前,根据教学目标教师主要负责构建电子教学资源,包括音频、视频、PPT等多模态资源,目的是在面对面授课前就让学生在语言或文化知识层面有一定的输入,利于他们参加以输出为导向的课堂活动;学生的主要任务是以移动学习方式,自定学习节奏,完成自主学习任务。翻转课堂最为关键的一点便是解放了课堂讲授时间,使得课堂活动时间“延长”,如何设计课堂活动决定了知识内化的质量 [10] ,所以在传统课堂上,教师的主要角色是活动的设计者、组织者和监督者,帮助学生完成知识的内化;而学生从传统被动学习者转变为学习活动的主体,“有备而来”,积极参与到课堂活动的每个环节,成为知识内化的主体以及情感体验与情感内化的主体。无处不在的互联网也可为课堂活动增添趣味,比如弹幕,电子投票等。课后,教师在教学平台发布学习任务,即可为自主探索型任务,也可为小组合作型任务;多样化学习任务的完成培养了学生的探究合作能力。即使在课后,教师和学生以及学生和学生之间在互联网空间也可保持实时联系,利于教师为学生提供实时课后指导,也利于学生之间开展合作学习。

6. 混合式大学英语视听说的教学实践和教学效果

基于此教学模式,笔者于2018年秋季学期在北京科技大学教授高级英语视听说课程。此课程历时16周,每周2学时,面向全校非英语专业学生开设,教学对象为三个平行班,共计93人;综合多本听说教材、网络资源以及笔者自建教学资源,课程内容主题化,为学生提供音频和视频资源作为语言输入,创造“真实”的交际情景。课程教学理念为文秋芳提倡的“学用一体”理念,将产出活动作为驱动手段和教学目标,将输入活动作为促成手段 [11] 。理解性“输入”活动与产出性的“输出”活动对接,将“学”与“用”有机结合。在课前,教师根据每个单元的教学目标和需求,将包括视频、音频、Word文档等语言输入资料通过网络教学平台或APP推送给学生,学生以个人或小组为单位开展自主学习,为课堂活动的开展预先做好准备。课堂上,教师首先通过测验、提问或自评的方式检查学生自主学习效果,然后基于课前语言输入,开展丰富的课堂活动,常见形式有小组/结对子讨论和汇报、小组表演展示、辩论、竞赛等。动态形成性评价是课堂活动评价的特色。一方面,教师要及时点评学生的课堂表现,另一方面,借助互联网,学生可通过弹幕、投票或打分等形式评价同伴的表现,把评价及时有效地反馈给学生,帮助他们在知识建构的过程中提高学习效果。

为了检验混合式大学英语视听说模式的教学效果,笔者在课程的第1和16周对学生的口语水平进行评分,分别为前测和后测,并在第16周发放由Horwitz等开发的 “外语课堂焦虑量表” [12] (把量表中的“外语”换成了“英语口语”)探究学生在混合式大学英语视听说模式下的口语焦虑情况和口语学习效果调查表。

口语水平前后测成绩统计如表1所示。

Table 1. Paired T-test statistics of pre-test and post-test

表1. 前、后测配对样本T检验测试结果统计表

从表1可以看出,经过一个学期的学习,学生的口语评分平均提高6.32分,提高显著(P = 0.000 < 0.01)。这说明混合式大学英语视听说教学模式促进了学生口语能力的发展。问卷调查结果也支持学生口语能力得到显著提高的研究发现:85.6%的学生对用英语进行交流更有信心了,91.1%的学生认为自己的口语表达能力得到提高。

外语学习焦虑是“与课堂外语学习相关的自我意识、信念、情感及行为” (Horwitz et al. 1986),口语是最易引发焦虑的因素 [13] 。从表2和表3可以看出,整体上学生的口语焦虑水平处于中等水平以下,且男生和女生的焦虑值无显著差异,但对问卷中的具体题项分析时发现,在第12个问题:“英语课上主动发言会使我感到尴尬。”男生的焦虑值显著高于女生(见表4)。

7. 讨论

本研究发现在混合式大学英语视听说教学模式下,经过16周的学习和操练,学生的口语能力得到了显著的提高。通过混合式教学模式下的课前自主学习,学生掌握了传统教学模式下需要教师在课堂上传授的知识,让教师有更多的时间开展丰富的、让学生操练口语的课堂活动,把理解性“输入”活动与产出性的“输出”活动对接,将学与说有机结合,让学生学有所得、说有所获。教师在课堂活动中主要充当了组织者和监督者的角色,为课堂活动搭建“脚手架”,及时有效地提供活动反馈。学生是各项课堂活动的主角,掌握了学习的主动权,在发现问题、讨论问题和解决问题的过程中学以致用,逐步提高英语口语能力。

Table 2. Descriptive statistics of English speech anxiety

表2. 英语口语焦虑描述统计表

Table 3. Independent T-test statistics of mean values between two genders

表3. 性别独立样本T检验测试结果统计表

Table 4. Independent T-test statistics of question 12 between two genders

表4. 独立样本T检验测试结果

在混合式大学英语视听说教学模式下,学生的口语焦虑值处于中下水平,低于巫文胜、郭燕和徐锦芬对非英语专业大学生口语焦虑研究结果 [14] [15] 。后者的研究是在传统教学模式下进行的,所以教学模式的不同可能是导致研究结果不一致的原因。混合式教学模式下,学生通过自主学习完成了语言和知识的输入,问卷调查显示97.8%的学生认为“活动前的输入,如观看视频或讨论,对我的口语输出有帮助”,他们“有备而来”,有利于降低焦虑感;课堂活动设计主要以小组学习形式为主,教师走下讲台,融入小组讨论,课堂气氛轻松、融洽,提升了学生学习体验的愉悦感,也有利于降低焦虑感。虽然在课堂主动发言方面,学生总体焦虑感低于中等水平,但男生的焦虑感显著高于女生。以往的研究发现口语能力和课堂参与方面,女生在一定程度优于男生 [14] [15] [16] [17] 。不论在何种教学模式下,女生整体上具有更积极的学习取向。

8. 结论

本研究发现混合式听说教学模式显著提高了非英语专业大学生的口语能力,增强了学生运用口语交流的信心,并且他们的口语焦虑低于中等程度。与以往的研究结果对比后发现该模式有利于降低口语焦虑。性别对口语焦虑的影响主要体现在课堂主动发言方面,男生的焦虑感明显高于女生。

“互联网+”的背景下,教学方式和教学手段更多样化,这就要求除了专业能力之外,教师要具备基本信息技术应用能力,通过不断的探索和实践,有效开展“线上” + “线下”学习模式,将信息技术和教学有效融合,切实提高大学英语视听说教学效果。

基金项目

本文系“北京科技大学2016年度教育教学改革与项目”的研究成果。