1. 引言

经济学是一门研究经济个体行为及如何将有限或者稀缺资源进行合理配置的社会科学,其涉及的经济现象、经济问题纷繁复杂,这就需要借助适用的研究方法对其内在机制进行合理与恰当的解释。经济学研究通常包括实证研究与规范研究两大类,其中实证研究因其特有的客观性和科学性,已成为经济学的主流研究范式 [1]。

实证主义创始人孔德认为,实证一词具有“实在”、“有用”、“确实”和“精确”等内涵,而实证研究则是通过对经济现象进行观察统计,并通过收集观察资料提出理论假设或检验理论假设的方法,因此更加强调“假设–推论” [2]。哈维尔莫曾经用浅显的语言说明了实证研究的重要性,他提到许多经济学家有足够深刻的思想,但缺少数量概念,从而使得学术研究的科学意义大打折扣 [3]。因此,探讨实证研究设计问题对科学和有效开展经济学研究具有重要意义。

2. 实证研究的结构解析

实证研究设计即对实证研究中所包括的主要内容进行合理,通常可分为六个部分:合理设计和清晰论证,通常可分为六个部分:研究问题、文献回顾、研究假设、理论模型、实证过程和研究结论,以下内容对这六部分进行解析。

2.1. 研究问题

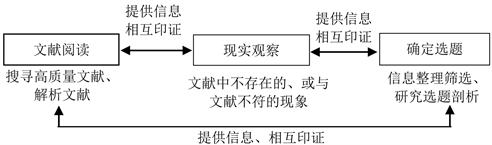

选题是否恰当通常决定了经济学研究工作是否可以顺利开展,如果一项选题不够科学与可行,可能会使研究之路变得坎坷。所以,选题是学术研究的第一道工序。通常一个好的研究问题往往具备创新性、科学性、有趣性、实用性等特征(Colquitt & George, 2011) [4]。那么,选题有无规律或技巧可循呢?作为初入学术之路的经济学研究者而言,可以尝试从以下两个来源进行选题:一是文献阅读,即从文献阅读中发现好的选题;二是观察现实世界,从现实世界中发现经济学学术问题,如图1所示。

Figure 1. Sources of research questions

图1. 研究问题的提出来源

第一,从文献阅读中发现选题。对于从事经济学研究的学者而言,阅读文献是研究工作的第一步和关键步骤。要想写出学术论文,就必须阅读大量文献,从顶级期刊文献、高被引文献等寻找论题 [5]。结合其他学者的经验,阅读文献可顺次对中文综述、中文文献、英文综述、英文文献进行阅读,尤其是一些文献通常会提出未来研究展望,这往往可成为选题的来源。

第二,从现实观察中发现选题。通过对现实世界进行观察,如果所观察到或体会到的现实世界中某些经济现象、规律、特征或变量间的关系是新发现的,那么就可以尝试去进行学术研究。此外,所观察到或体会到的现实世界中的经济现象、规律、特征或变量之间的关系,与文献不一致,也可锁定该问题进行研究。例如,管子曰:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,但通过观察当代的社会现象可能并非如此,则可应用相关研究方法解释其中的内在机制。

2.2. 文献回顾

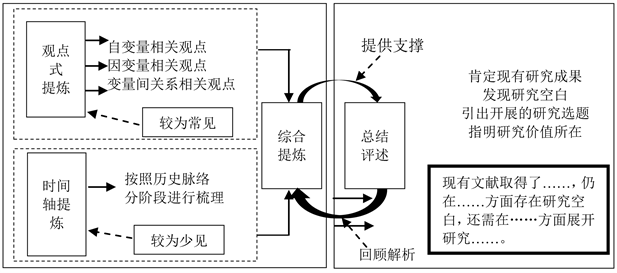

确定选题之后,则需要结合所研究的问题对该领域相关文献进行回顾,即要进行文献综述。但是需要注意,文献综述不仅“综”,更需要“述”,即不仅包括对已有文献的梳理总结,还应对现有研究的贡献及不足进行批判性分析。因此,文献综述涵盖综合提炼和总结评述双重含义,如图2所示。

Figure 2. Content framework of literature review

图2. 文献回顾内容框架

2.2.1. 综合提炼

对现有文献的综合提炼可依据研究观点、时间轴等方式进行提炼总结,其中较为常见的是按照研究观点对文献进行综合提炼。例如John W. Creswell提出“五步文献综述法”,即从“序言、自变量、因变量、自变量和因变量的关系以及总结”五个方面对文献进行总结梳理,其中,序言应阐明文献综述包括的主要内容,自变量、因变量、自变量和因变量的关系则是按照观点进行综合提炼的核心内容,总结则属于评述 [6]。按时间轴进行文献梳理较为少见,通常多见于对研究问题历史发展脉络分阶段进行梳理。

2.2.2. 总结评述

总结评述是文献回顾重要的组成部分,即通过对现有文献取得哪些成果进行肯定,继而发现存在的研究空白,在此基础上引出要开展的研究选题,并提出其研究价值所在。因此,总结评述既应强调学术研究的文献基石,也须探寻有待解决的学术问题。但应注意的是,总结评述应准确、客观,避免主观臆断性的评价。

2.3. 研究假设

研究假设作为指引研究方向的根本,是经济学实证研究中最为核心和关键的内容。当前,实证研究中仍有部分经济学者过于关注数据与计量方法的使用,而忽略了研究假设的提出,但实际上好的实证论文应该首先基于现有文献或者相关理论论证变量间可能存在的逻辑关系,进而提出研究假设,然后才涉及模型的构建问题。

2.3.1. 研究假设的特征

正如Shelke(2019)所说,研究假设是对自变量和因变量之间的相互关系所作的推测性判断或设想,是对问题的尝试性解答,或者是研究问题的暂时答案,也是实证研究开展的指南针 [7]。一般情况下,一条有价值的研究假设具有可推断性、可描述性、可检验性的特征,通常基于理论模型、文献综述或现实推论而预先得出变量间的假设关系,并能够通过一定的研究方法和数据进行证实或证伪。例如,在探讨“劳动力供给对制造业结构转型的影响”时,则需要提出劳动力供给总量正向或负向影响制造业结构转型的相关假设。在此基础上,通过选取样本、收集数据、构建模型等对该假设进行验证。

2.3.2. 研究假设表述

从假设表述的方式来看,假设可分为虚无假设、定向假设和非定向假设。虚无假设表述的变量间关系往往不具有倾向性,而定向假设则通常表述变量间相对明确的预设关系,非定向假设则指变量之间的关系随着条件的变化而变化 [8]。例如,上述提到的劳动力供给与制造业结构转型的关系则属于定向假设的表述方式 [9]。

2.4. 理论模型

2.4.1. 样本选取与数据收集

数据是进行经济学实证研究的基础,只有能够获得数据,才能开展相应的实证研究。数据收集的相关描述一般应包括三部分内容:研究样本和数据来源、数据收集方法、描述性统计分析。

第一,阐述清楚研究样本概况和数据来源。例如当研究样本选择制造企业时,则应从企业规模、行业分布、地区分布、所有制结构等角度描述样本企业的构成。同时,还需要表述样本数量以及在观测过程中因数据缺失、问卷回收、统计口径不同等引起的样本变化情况。例如,假设开展1992~2019年制造业行业全要素生产率的相关研究,那么因研究期国民经济行业分类共调整了四次,则需要根据调整对制造业行业进行对比与选取,这些都应在样本概况中进行说明。

第二,说明数据收集方法,例如所收集的数据为一手数据还是二手数据。如果是一手数据收集,那么采用的是问卷调查、实地访谈还是实验法;如果是问卷调查,则需阐述如何设计问卷或量表,包括哪些题项、发放方式、发放途径、发放与回收数量等。如果是二手数据,则阐明从哪些年鉴、哪些数据库中查找的数据,数据有无处理过程等。同时,还需注意数据的测量误差,以避免因系统性测量误差带来的估计偏误问题。

第三,描述性统计。在数据收集之后,通常要结合变量给出描述性统计分析。所以,描述性统计是统计分析的第一步。描述性统计可对数据的分布状况、集中和变异的程度进行总体判断,其目的主要是从整体上观察数据的有效性、整体分布情况等。

2.4.2. 模型构建

由于实证研究方法多样化且无法穷尽,本文仅介绍通过构建计量模型进行经济学实证研究的相关问题。计量经济模型是进行实证研究的主要工具,通常借助数学语言和工具,利用数理统计学的抽样推断思想与方法,在理论假设的基础上,建立精确反映变量关系的方程式或方程组,对经济现象及问题进行剖析。

1) 计量模型的功能。计量经济学模型通常主要有四个功能:结构分析、经济预测、政策评价和理论检验 [10]。第一,结构分析是对经济活动中变量之间相互关系的研究,它研究当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量乃至经济管理系统产生何种影响。就此意义而言,经济学领域所进行的实证研究工作均可以归为结构分析。第二,经济预测通常是运用样本数据、结合构建的模型对样本外经济主体的未来运行状态的估计和推测 [11]。目前最广泛的就是应用向量自回归模型、DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)模型等预测宏观经济走势、预测股票市场价格走势等。第三,政策评价是指运用量化模型、结合评价标准对已实施或拟实施的政策进行效果评估,以实现政策实施目标 [12],例如对“中央生态环保督查工作是否降低了环境污染?”、“东北振兴政策是否提振了经济发展?”等进行研究。第四,理论检验通常是对经典理论或计量模型的一种先验性检验,以确定理论或模型的可靠性与适用性,比如对博弈论的检验、对资源基础观学说的检验等 [13]。

2) 计量模型的正确选择。计量经济模型通常包括三个部分:环境、机制以及求解过程 [14]。因此,对计量经济学模型的正确选择主要基于这三个方面展开。

第一,环境。环境是模型的假设条件,即计量经济模型应基于假设条件进行正确选择,例如选择面板数据模型时,首先可通过BP检验判断模型是否为混合效应或个体效应,如果存在个体效应,则结合H检验判断是固定效应或随机效应。

第二,机制。一旦有了假设环境,就需识别出模型中的关键变量,找出这些变量之间的关系,这就是模型的机制问题。选择与构建实证模型还需注意引入变量的数量,增加过多的变量可能会造成冗余变量问题,相反,如果丢失关键变量,则可能造成内生性问题。因此,应根据研究问题选择恰当的模型与变量,若应用比较复杂的计量模型,则要说明为何其他模型不适合。

第三,求解。在实证分析中,求解即得出模型估计参数是关键步骤。作为训练有素的经济学者,应对计量模型的参数估计有合理范围的估计,当模型的参数估计落入合理范围时才可能结合理论知识对其进行分析;当估计结果出现异常时,尤其当核心变量的估计结果异常时,则应重新审视理论机制、研究假设、数据选取、模型构建等是否合理,这也是实证研究过程中需要反复验证推敲的内容。

2.5. 实证过程

实证过程是结合数据对研究假设进行验证的关键环节,也是能否解释研究论题的重要内容,主要包括模型检验、实证结果分析、稳健性检验三个部分。

2.5.1. 模型检验

在构建模型与选取数据之后,就需要选择恰当的模型估计方法、结合所选取的样本和收集的数据,对模型进行估计,并对研究假设进行验证。模型估计通常还需检验模型的经济意义,即判断所估计的参数与经济理论或者经济常识是否相符 [15]。如果不相符,则需要回溯构建的模型、选取的样本、收集的数据、选择的估计方法等是否存在问题,并最终确定是否接受模型估计结果。此外,还需要对模型进行统计推断检验和计量经济学检验,判断模型及参数估计结果是否具有统计意义,以及是否符合计量经济方法的基本假定,以确保模型的有效性、适用性和可靠性 [16]。此外,还需要对模型进行预测检验,即检验参数估计结果的稳健性,以确定模型是否可适用于估计样本外的其他经济主体运行情况。稳健性检验通常会作为论文中的独立章节进行论证,因此本文在2.5.3中进行详细论述。

2.5.2. 实证结果分析

在应用计量模型获得结果后,应对实证结果进行深入分析,讨论结果是否验证前文所提研究假设,因此这是实证研究的重要内容。通常在进行实证结果分析时需注意以下三点:第一,对照理论假设进行估计系数的讨论,明确提出是否支持了理论假设,如果不支持假设,则应该通过回溯法,查找可能存在的原因并加以解释。第二,解释变量的回归系数估计值大小、符号及显著性详加讨论,对于显著的估计值更要和理论假设进行比较,并重点探讨其内在原因。第三,控制变量的回归系数可不做重点讨论,尤其不显著的回归系数更不必过度解释。

2.5.3. 稳健性检验

稳健性检验顾名思义就是确保结果的可靠性,即使改变某个特定的参数、进行重复实验,重要系数的符号和显著性依然没有改变,即可证明结果具有稳健性,而非一次性或偶然获得。通常有两类因素会影响结果的稳健性:一是内生性问题;二是变量、样本或估计方法的人为选择,例如研究者对样本量、样本类型、变量测度或模型估计方法等的个人选择偏好。因此,在进行基准回归之后,通常还需进行预测检验即稳健性检验,检验的方式主要包括三种:第一,根据不同标准对样本进行调整,以检验结果是否依然显著。第二,替换变量的测度方法,如:公司规模用总资产衡量或者总销售量进行衡量。第三,替换模型的估计方法,例如基准模型使用OLS估计方法,那么可以使用固定效应、GMM估计等方法进行估计,以检验结果是否依然稳健。

2.6. 研究结论

研究结论是对研究过程和研究结果的总括,尤其要阐述研究的理论意义、实践意义以及创新之处等,也可指出在本研究成果基础上,尚待进一步拓展的未来研究领域 [17]。因此,在结论中一般应阐述以下四个方面的内容:第一,研究结果解决了何种经济学问题及其内在机制(理论意义);第二,研究结果在现实层面具有何种实践意义,有助于解决哪些现实问题(实践价值);第三,研究结果与现有研究有何异同,具有哪些边际贡献(创新之处);第四,本研究尚存在哪些问题有待进一步解决,未来可拓展的研究领域 [18]。当然并不是所有结论的写作都要具备上述内容,可根据研究内容而定,但第一项内容必不可少 [19]。

3. 结论

在经济学实证研究中,对研究结构进行合理设计有助于学术研究的顺利开展。本文从研究问题、文献回顾、研究假设、理论模型、实证过程、研究结论六部分对经济学实证研究中的主要结构框架进行解析,为开展经济学实证研究提供借鉴。需要指出的是,经济学实证研究结构和方法具有多样化,而实际研究中需要根据研究问题进行研究方法的正确选择,并通过合理构建研究模型,结合规范的实证检验,对研究结果做出合乎逻辑的解释。但无论如何,规范的、高质量的经济学实证研究仍然离不开新颖的研究选题、明晰的文献综述、合理的研究假设、恰当的理论模型、严谨的实证检验、简要的研究结论等,所以,在进行经济学研究、尤其是对刚步入研究初级阶段的学生或学者而言,应接受一些规范的学术训练,学习有关写论文、做研究的方法论,有意识地提高学术思维能力,这些都将有助于未来学术研究的顺利开展。

基金项目

黑龙江省高等教育学会重点项目“拔尖人才培养目标下经管类课程教学模式的改革与实践”(14Z006);黑龙江省高等教育教学改革研究项目“服务‘一带一路’研究生国际化培养模式探索与实践”(SJGY20180099)。

参考文献