1. 引言

不断降低汽车使用过程中车内噪声是汽车发展过程中的重要任务之一,为了使车辆能够更好满足用户期望,需要不断改进车辆的设计方案来优化并降低车内噪声 [1]。目前,汽车行业内最为关注的NVH领域研究具体指汽车的噪声、振动和平顺性的研究,在车内噪声研究过程中,实车测试试验起着至关重要的作用,通过测试可以发现了解特定NVH问题以及车内声品质特征规律,最终通过选择适当的声音或振动控制策略来改善车辆设计 [2] [3] [4]。

不同行驶工况下车内噪声的贡献程度不同,在低速行驶时动力系统噪声是车内噪声主要贡献者,而在高速行驶工况下 [5],轮胎噪声和风噪是车辆行驶的主要噪声源 [6],不同品牌的车辆针对车内噪声进行了调校,以满足驾乘人员对车内噪声的要求 [7]。总体而言,多年来,从降低车辆噪声源的振动噪声辐射,到优化振动噪声传递路径 [8],接着对噪声源或驾驶舱进行隔音处理,以及对驾驶室内的噪声进行主动控制等方式,使得车内噪声水平得到改善 [9] [10]。当前大多数工程师主要关注车内噪声A计权声压级,对车内噪声在典型行驶工况下的变化规律研究很少。开展特定典型工况下的噪声研究,能够使得试验更具有针对性和关联性,有利于噪声源和传递路径的辨识,同时可以为车内舒适性研究和改进提供测评思路和依据。为此本文以某款畅销车为研究对象,分析车辆在典型行驶工况下的车内噪声变化规律。

本论文主要研究分析了乘用车在不同驶工况下的车内噪声特征。在车辆加速、匀速和制动几种典型工况下,测量车内驾驶员和乘客位置的噪声。按照时域和频域分析方法对车辆内部噪声数据进行处理分析,获得车辆在典型行驶工况时车内噪声变化规律,从而提取车内噪声评价指标。为车辆声品质目标定义和最合适的NVH控制策略的选择提供了支持。

2. 测试方案

本文通过对市场上畅销的一款合资品牌轿车进行测试,采集噪声信号,分析车内噪声规律。车辆的基本配置参数如表1所示。

Table 1. System resulting data of standard experiment

表1. 测试车辆参数信息表

测量时在车厢内布置声学传感器,其的具体布置位置参照GB/T 18697-2002《声学汽车车内噪声测量方法》。如图1所示,座椅调节到滑轨的水平和垂直的中间位置,传感器的垂直坐标是(无人)座椅的表面的交线以上(0.7 ± 0.05) m,水平横坐标到座椅中心面的距离为(0.2 ± 0.02) m,水平坐标关于座椅的中心面对称。

测试过程中在驾驶室布置8个测点,整个测试流程如图2所示,试验过程中使用海德SQuadriga III的便携式采集系统采集车辆行驶工况下车内噪声,利用ArtemiS SUITE处理软件对采集得到的声压信号进行处理分析,得到声压级频谱图,声压级,心理声学指标,进而分析车内不同位置的车内噪声声压级参数。

3. 测试工况定义

根据车辆的使用过程,试验主要分为加速、匀速和制动三种典型工况,如表2所示,其中加速时,汽车全油门加速,分为0~50 km/h加速工况和60~120 km/h两种工况。匀速工况分为60 km/h和120 km/h。制动工况时车辆以最大制动力干地100~0 km/h,以及湿地工况下的80~20 km/h的工况进行制动,整个试验在中汽研汽车试验场股份有限公司试验场进行。

Table 2. Test condition parameters

表2. 测试工况参数表

4. 试验结果分析

噪声声压级时域分析

当前对噪声数值大小的描述,最常见的为声压级,声压级定义如下:

式中:

为测试声压,

为参考声压,

,Lp的单位为dB。

为使数据图简洁易于表达,各测点在曲线图中均使用字母代替,对应名称如下表3所示。

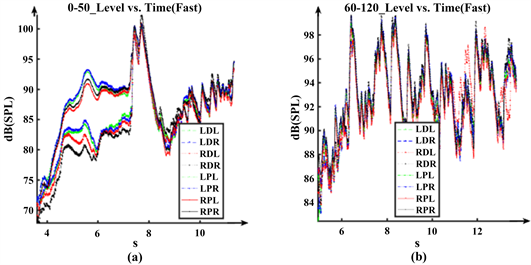

下面对各种工况下车内噪声声压级随时间的变化曲线进行分析。如下图3所示,为加速过程中车辆

Figure 3. Sound pressure level of interior noise under acceleration condition. (a) 0~50 km/h accelerating; (b) 60~120 km/h accelerating

图3. 加速工况下车内噪声声压级。(a) 0~50 km/h加速;(b) 60~120 km/h加速

不同位置座椅处驾乘人员耳旁噪声声压级时域变化曲线,在0~50 km/h对应的加速阶段,如图3(a)所示,可以看出在刚开始加速时,前排座椅驾乘人员耳旁噪声声压级要大于后排驾乘人员耳旁噪声,随着速度增加,这种差异越来越小,分析原因是在低速时发动机噪声是车内噪声的主要来源,对前排座椅的影响较大。在60~120 km/h对应的加速阶段,如图3(b)所示,前排座椅和后排座椅声压级变化规律基本相同,均在开始加速阶段对应的声压级逐渐增大,后续声压级基本保持恒定,且驾乘人员耳旁噪声声压级与后排驾乘人员耳旁噪声声压级相差不大,分析是在速度较高时车内噪声的主要来源是轮胎噪声和风噪,对前排和后排的影响一致。

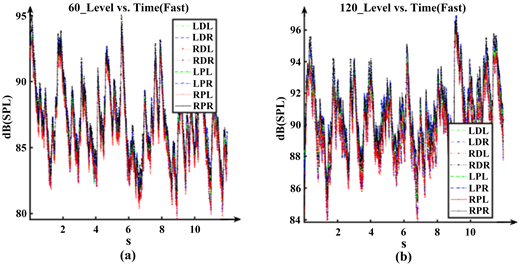

速度恒定时不同位置的驾乘人员座椅耳旁的噪声声压级变化如下图4所示,在匀速工况下不同位置的声压级差异较小,对应的声压级基本保持恒定。

Figure 4. Sound pressure level of interior noise under constant speed condition. (a) 60 km/h constant speed; (b) 120 km/h constant speed

图4. 匀速工况下车内噪声声压级。(a) 60 km/h匀速;(b) 120 km/h匀速

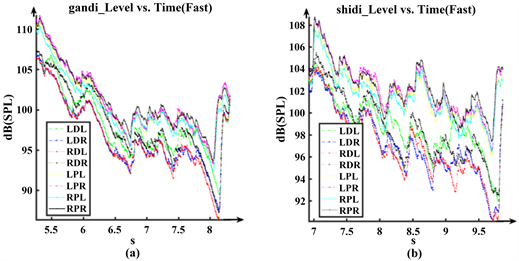

制动工况下驾驶员耳旁的声压级变化如下图5所示,制动过程中随着车速降低,驾驶员耳旁的声压级降低。制动工况中不同位置驾乘人员的耳旁的噪声变化规律基本相同,但前排和后排噪声水平差异较大。在制动过程中后排座椅对应位置的噪声声压级要比前排驾乘人员对应的噪声声压级要大。在干地制动过程中驾乘人员耳旁的噪声要比湿地制动过程驾驶员耳旁的噪声要大,且湿地制动前排和后排噪声水平差异更大。

Figure 5. Sound pressure level of interior noise under braking condition. (a) Dry braking; (b) Wetland braking

图5. 制动工况下车内噪声声压级。(a) 干地制动;(b) 湿地制动

由于人耳一般对噪声的频率成分更敏感,为此本文对测试的噪声进行了时频分析,本文采用了基于短时傅里叶变换的时频分析。短时傅里叶变换如下:

式中,

为待分析信号,*为复共轭符号,

为窗函数。短时傅里叶变换中,

进行时域信号截取,

进行频率限制。通过移动窗函数可以得到车内噪声的短时傅里叶变换图。通过此项分析可以获得车内噪声时域–频域联合分布的噪声声压级变化规律。

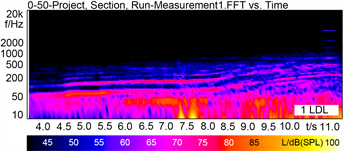

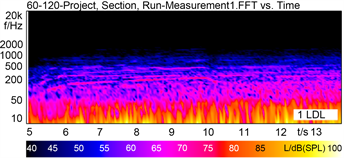

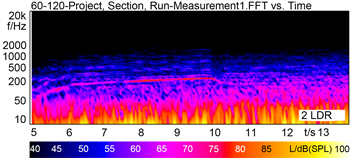

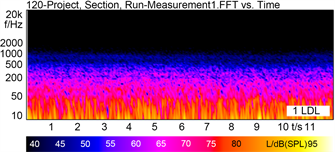

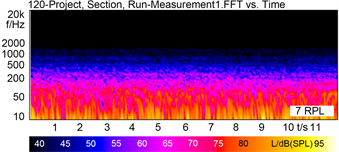

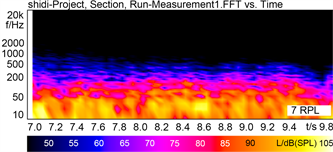

如图6所示为加速工况下驾驶员的左、右耳声压级频谱图,从图中可以看出,车内噪声的频率成分主要集中在低频500 Hz以内,同时低频50 Hz以内的声压级较高。当车速越高时这种低频成分越明显,如图6(a),图6(b)所示为0~50 km/h加速工况行驶时的车内噪声的频谱图,可以看出当车辆速度较低时,20 Hz以内的噪声声压级较小,主要噪声集中在20~50 Hz之间,并在50 Hz附近出现了明显阶次,且对应的噪声声压级较大。同时车内在100~200 Hz附近出现明显阶次,对应的声压级达到70 dB。如图6(c),图6(d)所示为60~120 km/h工况行驶时的频谱图,从图中可以看出随着车速增加车内噪声低于50 Hz以内的随机噪声声压级越来越大,大部分已经达到90 dB。从驾驶员耳旁的声压级可以看出,加速过程中在低速工况时车辆的阶次噪声50 Hz是对车内噪声声压级的最大贡献,发动机、动力传动系统的阶次噪声占据主要成分。但随着车速的增加,轮胎噪声和风噪等成为车内噪声低于20 Hz噪声的主要成分。从图6中可以看出,驾驶员左、右耳的声压频谱图十分相似,不存在明显的差异,主要在于左、右耳测点的空间间距不大,其周边声场和噪声的传递路径基本相同。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 6. Sound pressure level distribution of driver’s left and right ear noise under acceleration condition. (a) Driver’s left ear; (b) Driver’s right ear; (c) Driver’s left ear; (d) Driver’s right ear

图6. 加速工况下驾驶员的左、右耳噪声声压级分布。(a) 驾驶员左耳;(b) 驾驶员右耳;(c) 驾驶员左耳;(d) 驾驶员右耳

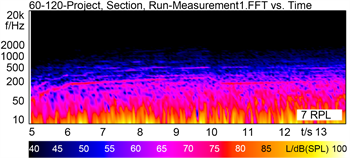

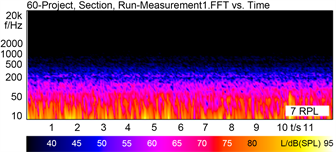

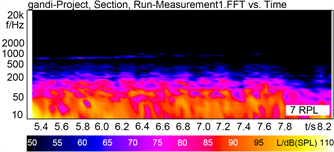

如图7所示为加速工况下后排座椅位置的右侧乘员的左、右耳声压级频谱图,可以看出与驾驶员耳旁噪声声压级类似,在0~50 km/h行驶工况时,当车速较低时50 Hz附近的阶次噪声对应的声压级较低,低频随机噪声声压级较小,在60~120 km/h加速行驶时,随着车速增加50 Hz以内的低频成分的声压级逐渐增大。与前排驾驶员耳旁声压级主要的差异是在0~50 km/h加速行驶时,乘员耳旁的噪声50 Hz附件的阶次声压级成分更加明显。该车型为发动机前置前驱,工程师通过对传动系统的调校,使得驾驶员耳旁的阶次噪声声压级降低。

(c)

(c)  (d)

(d)

Figure 7. Sound pressure level distribution of interior noise near the ear of rear passengers under acceleration condition. (a) Left ear; (b) Right ear

图7. 加速工况下后排乘员耳旁位置车内噪声声压级分布。(a) 左耳;(b) 右耳

如下图8所示为恒定车速下,车内噪声的分布,从图中可以看出,车速恒定时车内的噪声分布比较均匀,在50 Hz以内噪声出现较高峰值的窄带噪声声压级。同一车速不同测点位置的声压级可以看出,前后排对应的声压级频谱看不出明显差异。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 8. Sound pressure level of interior noise at constant speed. (a) Driver’s left ear; (b) Driver’s right ear; (c) Rear passenger’s left ear; (d) Rear passenger’s right ear

图8. 恒定车速下的车内噪声声压级。(a) 驾驶员左耳;(b) 驾驶员右耳;(c) 后排乘员左耳;(d) 后排乘员右耳

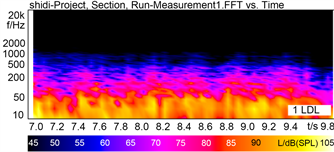

如图9为制动工况下车内噪声声压级,图9(a)为干地制动下驾驶员耳旁的噪声声压级,图9(b)为干地制动工况下后排乘员耳旁的噪声声压级,图9(c)为湿地制动工况下驾驶员耳旁的噪声声压级,图9(d)为湿地制动工况下后排乘员耳旁的噪声声压级。可以看出制动工况下车内噪声声压级主要分布在1000 Hz以内的窄带噪声,同时声压级峰值主要集中在50 Hz以内。同一工况下驾驶员耳旁声压级和乘员耳旁声压级分布基本相似。对比湿地制动和干地制动工况下车内噪声声压级,可以看出干地制动工况下的车内噪声频带比湿地制动频带更宽。并且在800 Hz附近出现阶次声压级。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 9. Sound pressure level of interior noise under braking condition. (a) Dry braking driver’s left ear; (b) Dry braking driver’s right ear; (c) Wet brake driver’s left ear; (d) Wet brake driver’s right ear

图9. 制动工况下的车内噪声声压级。(a) 干地制动驾驶员左耳;(b) 干地制动后排乘员左耳;(c) 湿地制动驾驶员左耳;(d) 湿地制动后排乘员左耳

由以上分析结果可以看出车内噪声的声压级主要集中低频段。在加速工况过程中会有较为明显的阶次声压级峰值;在匀速行驶工况下,车内噪声基本保持恒定;制动工况下车内噪声在50 Hz以内有较高的声压级。

5. 总结

本文基于车辆的实际使用工况分析了车内噪声的变化规律,得出以下结论:

1) 加速行驶工况时,从车内噪声整体声压级角度来讲,不同位置的声压级在加速初期会有差异,而在车速较高时声压级无明显差异。从时频谱图中可以看出,在较低车速加速时,车内噪声的声压级会出现明显的阶次成分,而在较高车速加速时,车内噪声的声压级峰值主要集中在低频窄带的频率范围内。

2) 匀速行驶工况时,车内噪声总体声压级随车速增加而增大。不同位置驾乘人员耳旁的声压级并无明显差异,车内噪声水平较为一致。

3) 制动行驶工况时,车内噪声的总体声压级随车速降低而降低,不同位置的噪声总体声压级变化规律一致,前排和后排噪声水平大小存在明显差异,从声压级的时频谱图中并不能看出明显的阶次成分。