1. 引言

随着人们对物质生活要求的日益提高以及我国城镇化进程的迅猛推进,越来越多的人选择外出工作,由此导致了大量亲子分离现象的出现,已有大量针对农村留守儿童的研究发现早期的亲子分离导致了儿童心理问题的出现(Su, et al., 2013),而青少年作为个体成长发育中关键的阶段并未得到充分的研究。“青年兴则国家兴,青年强则国家强”,加强对青少年心理行为问题及其影响因素的研究,对预防青少年犯罪、促进青少年的健康成长至关重要。

亲子分离指由于父母离异、父母外出打工等原因,青少年只能与父母一方或祖父母生活在一起的状态(段成荣,周福林,2005)。其作为早期的不良生活事件之一,已经得到了许多研究者的关注。研究者对经历过亲子分离的二战时期儿童的研究发现,亲子分离经历增加了个体成年期出现心理障碍和物质滥用等问题的风险(Pesonen et al., 2011);另有研究细致地探讨了亲子分离的事件、分离的年龄、分离的年数等对于精神疾病的预测作用(Paksarian, Eaton, Mortensen, Merikangas, & Pedersen, 2015)。国内对于亲子分离的研究大多以留守儿童为被试,研究发现经历过亲子分离的青少年,他们会有更多的同伴交往问题(郝程程,凌辉,周立健,洪婉言,文晶,2013);并且留守儿童比非留守儿童更多的采取消极的应对方式,且应对方式受年龄的影响(谢文超,2010)。综合已有研究来看,以往研究个体多以成年期为主,对青少期的研究缺少,以青少年为研究对象的研究中发现不同年龄段的亲子分离对青少年的影响也各不相同(凌辉等,2012)。因此细化发生亲子分离的年龄段,寻找对经历亲子分离的高风险人群早期干预的关键时间窗对留守青少年问题行为的预防和干预具有重要意义。

注意偏好指个体对特定刺激的选择性注意情况,从认知心理学的角度看,注意被认为是一种“有限的认知资源”。我们无时无刻在接收着外界的刺激,由于认知资源的有限性难以对每个刺激都作出回应,这就需要我们有选择性的注意其中某些信息。一般来说注意偏好是指与中性刺激作比较时,个体表现出的对其他刺激的注意优势。个体对某种特定刺激表现出的相对较短时间的注意,叫做注意警觉或注意回避。注意警觉,也就是对刺激的注意朝向,是指与中性刺激相比,个体会更快地注意到特定刺激的情况,表现为当特定刺激和目标刺激位置相同时个体的反应时间更短;注意回避是指个体将注意从特定刺激上转移,以避免或压抑由特定刺激所带来的心理痛苦,表现为当特定刺激和目标刺激位置不同时个体的反应时间更短(戴琴,冯正直,2008;甘淑珍,李国瑞,2010)。点探测范式作为研究注意偏好的经典范式,其理论假设为:如果被试对某类刺激存在着注意偏好,那么当这类刺激出现时,被试将会表现出更多的注意,如果特殊刺激和探测刺激出现的位置一致时,个体的反应时较短,如果出现的位置不一致时,个体的反应时较长(Macleod, Mathews, & Tata, 1986)。这一范式通俗地解释了个体的注意偏好机制,可以帮助我们理解个体对特定刺激的选择性注意。

当威胁性刺激超过了特定阈限时,正常被试也会表现出注意偏好,相比中性和积极情绪,个体更容易注意到生气的表情,对微表情的负启动效应研究发现,悲愤和悲伤能够因为被试的注意偏好而影响真伪判断(吴冉,任衍具,2011)。研究表明亲子分离的个体相比正常个体,会表现出更多的发展问题,对个体的适应行为以及情绪发展都存在着不利影响(凌辉等,2012),而个体的适应行为以及情绪发展会对注意偏好造成一定的影响,低适应、低情绪调节会导致个体对负性信息的注意偏好(彭馨媛,2019)。

有关亲子分离青少年注意偏好的研究发现他们更多表现出了对负性信息的注意,比如简福平(2011)对有孤独感的留守儿童研究发现,孤独感留守儿童在对正性和负性的亲情缺失语句进行编码时,编码出了更多的负性句子;关于留守儿童对拒绝信息注意偏好的研究发现,留守儿童对拒绝性词语出现了显著的注意偏向,而非留守儿童对接纳性词语出现了显著的注意偏向(杨炎芳,陈庆荣,2017)。可以看出,虽然目前国内对于亲子分离青少年注意偏好的研究较少,且缺少关于不同年龄阶段发生的亲子分离对青少期情绪注意偏好的影响研究。本研究采用点探测范式探讨了不同阶段亲子分离的青少年对情绪信息的选择性注意。

2. 研究方法

2.1. 研究对象

通过自编人口学调查问卷(包含被试年龄,性别,父母外出打工时被试年龄等信息)对甘肃省天水市某乡镇中学在校初中生120人进行调查,纳入标准为:在0~12岁某阶段父母一方或者双方外出打工一年以上者。排除标准为:a) 重性精神疾病个体,b) 智力低下者。依据纳入和排除标准,筛选出被试70人。以最早发生亲子分离的年龄(父亲或母亲其中一人最早外出打工时被试的年龄)为准,将被试分为0~3岁分离组(32人,M = 2.03,SD = 0.74;其中男16人,M = 2.03,SD = 0.68;女16人,M = 2.0,SD = 0.82),4~6岁分离组(19人,M = 4.95,SD = 0.85;其中男8人,M = 5.13,SD = 0.99;女11人,M = 4.82,SD = 0.75),7~12岁分离组(19人,M = 9.32,SD = 1.83;其中男8人,M = 9.13,SD = 2.17;女11人,M = 9.46,SD = 1.63)。所有被试身体健康,无色盲、色弱,熟悉相关电脑操作。充分了解实验内容后,被试自愿参加试验,所有被试家长或监护人签署知情同意书。实验后给予相应的报酬。本研究经天津师范大学伦理委员会批准。

2.2. 实验材料

实验采用的图片材料选自国际情绪图片系统(IZAPS)、中国情绪图片系统(CAPS)和网络,其中正性图片20张,中性图片80张,负性图片20张,将其制作成相同大小(1024 × 768像素)、相同亮度的图片,邀请在38名校大学生分别对这些图片的愉悦度、唤醒度和动机进行9点量表评定,根据评定结果,分别选取最低和最高愉悦度、唤醒度和动机的图片各10张,各维度指标最接近5的中性图片36张。将这些图片组成中性–中性图片8对(练习使用),正性图片–中性图片和负性图片–中性图片对各10对(正式实验用)。对选定图片的评定结果见下表1。

Table 1. Descriptive statistics of pleasure, arousal and motivation of three groups of pictures (M ± SD)

表1. 三组图片的愉悦度、唤醒度和动机的描述性统计(M ± SD)

2.3. 实验设计

该实验采用3 (组别) × 2 (情绪性质) × 2 (一致性)混合实验设计,以组别、情绪性质和一致性为自变量,以反应时为因变量。组别(0~3岁亲子分离组,4~6岁亲子分离组,7~12岁亲子分离组)为组间变量,情绪性质(积极和消极)和一致性(探测点位置与情绪图片位置一致和不一致)为组内变量;因变量为探测点出现时,被试的按键反应时间,以毫秒(ms)计时。

2.4. 实验程序

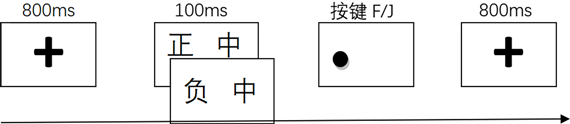

所有被试在相同的环境(地点、照明)下进行实验。程序均在计算机上完成,实验采用点探测范式,采用Eprime软件进行编程,由17英寸显示器(分辨率85 HZ)呈现刺激材料,被试眼睛正对屏幕中心,眼睛距离屏幕中心约70 cm处,实验流程见图1。刺激呈现背景为白色,每个试次的开始,白色背景的屏幕中间呈现一个注视点“➕”800 ms,然后在屏幕中心两侧分别呈现一个情绪图片和中性图片,间隔100 ms后在其中一个图片出现过的位置上呈现探测刺激“•”号,且在两个位置上呈现的次数相同,被试判断“•”号位置并按键反应,“•”在屏幕的左边则按“F”键,“•”在屏幕中的右边则按“J”键,要求被试尽量又快又准确地进行按键反应。如果被试在2000 ms内没有按键,则自动开始下一个试验。正式实验开始前,先让被试进行试次的练习。正式实验共包括112个trial (积极–中性、消极–中性各56个)。为平衡顺序误差,实验中对情绪图片和“•”的位置,以及图片与“•”的一致性进行匹配,对每位被试两种情绪图片对随机化呈现。实验过程中记录被试的反应时和按键反应。

Figure 1. Flow chart of attention preference experiment

图1. 注意偏好实验流程图

2.5. 数据处理

将数据输入SPSS22.0进行统计分析。删除错误反应数据,进一步将小于200 ms、大于1200 ms的数据,以及反应时超过10%的数据删除。以反应时为因变量,进行3 (组别) × 2 (情绪性质) × 2 (一致性)三因素重复测量方差分析。

3. 研究结果

为探究不同年龄阶段亲子分离儿童的注意偏好,对数据进行了方差分析,得出如下结果,其中表2为在不同年龄段发生亲子分离的青少年对于探测点出现在情绪图片不同位置时的反应时记录,表3为方差分析的结果。

Table 2. Reaction time of emotional pictures of different parent-child separation groups at different detection points (M ± SD) ms

表2. 不同亲子分离时间组在不同探测点位置的情绪图片的反应时(M ± SD) ms

Table 3. Analysis of variance on different emotion and consistency in children with parent-child separation at different ages

表3. 不同年龄阶段亲子分离的儿童在不同情绪和一致性上的方差分析结果

注:* 表示p < 0.05,下同。

由结果可知,主效应不显著(组别:F(2,67) = 1.601,p > 0.05;图片性质:F(1,67) = 2.207,p > 0.05;一致性:F(1,67) = 0.010,p > 0.05),组别和图片性质的交互作用不显著(组别 × 图片性质:F(2,67) = 1.750,p > 0.05),组别和一致性的交互作用不显著(组别×一致性:F(2,67) = 0.719,p > 0.05),图片性质和一致性的交互作用不显著(图片性质 × 一致性:F(1,67) = 0.916,p > 0.05),组别、图片性质和一致性的交互作用显著(组别 × 图片性质 × 一致性:F(2,67) = 4.822,p < 0.05)。进行交互作用的进一步检验,结果如下表4。

Table 4. Test of attention preference for adolescents at different parent-child separation groups

表4. 不同年龄亲子分离组青少年对不同情绪的注意偏好检验

结果发现在1~3岁发生亲子分离的青少年,在负性图片情境下当探测点与目标刺激位置不一致时的反应时要显著长于位置一致时的反应时(t = −2.561, df = 31, p < 0.05)。

4. 讨论

本研究细致地划分了发生亲子分离的年龄段,结果发现在1~3岁发生亲子分离青少年,对于负性情绪出现了注意朝向。凌辉等(2012)的研究也证实了这一点,发现6岁前与父母分离,无论留守时间长短,都将对儿童的行为和情绪发展造成消极影响。本研究在先前研究的基础上进一步细化了年龄变量。从发展心理学的角度,0~3岁是婴儿感知觉、言语及社会性依恋迅速发展的关键期,社会性依恋作为情绪情感发展的重要标志,对于在该阶段发生过亲子分离的青少年来说势必会对他们的情绪、情感造成一定影响(洪梦飞,李燕,2014)。本实验的研究结果也证实了1~3岁的分离对青少年的影响更大。对于发生亲子分离的家长来说,外出打工固然可以改善家庭生活水平,但儿童的成长却是不可缺席的,尤其是在幼儿期的陪伴会影响到青少期的情绪认知水平(凌辉等,2012)。亲子分离作为儿童早期的不良生活事件之一,会对个体一生的发展产生消极影响:李艳兰(2015)的研究发现儿童期的亲子分离会增加大学生的自杀信念,并且影响具有持续性,会延续到成年期或之后的阶段。

根据结果来看,发生亲子分离的青少年,确实容易被负性信息所吸引。推及现实生活,可以认为这些青少年在面对情绪性事件时,会更多地会注意到消极信息。有研究认为个体的情绪调控能力可以影响青少年的注意偏好(Connell, Patton, Klostermann, & Hughes-Scalise, 2013),但青少年对于情绪信息——尤其是负性信息的注意,也会反过来影响其情绪调控能力(邓欣媚,王瑞安,桑标,2011)。事物都具有两面性,当事件发生时个体需要结合周围信息做出判断,进而进行情绪反应,如果青少年更容易捕捉到周围环境的不良信息,这就导致他们对事件的评估有所偏离,易出现悲观、失望、焦虑等消极情绪,对青少年的心理健康产生不良影响(姜立华,2017)。

为了探究青少年内隐情绪下的反应状态,实验选取了100 ms这一时间间隔,但在其他时间间隔条件下是否会出现相同的结果我们没有做进一步实验;另外,实验只选取了留守儿童作为被试,缺少非留守儿童的对照组,这在后续实验研究中都是需要弥补的不足点。总之,早期的亲子分离会对儿童产生不良的影响,但在网络发达的今天,父母可以多与儿童进行沟通,给予他们精神支持,帮助儿童顺利度过这段时期,也希望后续研究可以弥补本研究不足之处,得出更为有价值的结果。

从长远来看,人是社会性动物,离不开家庭成员的关心、朋友的帮助。对家长来说,在科技发达的今天,经常与儿童进行网络、电话沟通或许是拉近亲子间关系的一个有效措施;对社会来说留守儿童与父母分离的情况,不仅需要父母作出努力改变这种现状,也需要社会各界的努力,为留守儿童营造一个健康的成长环境。本研究也发现年龄越小的时候发生亲子分离,影响就越大,父母和社会都应该尽量避免幼儿期的亲子分离。

5. 结论

不同年龄发生亲子分离的儿童在注意偏好上存在差异。在1~3岁发生亲子分离的青少年,相对于积极信息,他们更倾向于注意消极的信息,对负性情绪出现了注意朝向。

致谢

感谢天津哲学社科基金的资金支持,感谢所有被试对本研究的参与。

利益冲突

所有作者均声明不存在利益冲突。

基金项目

天津市哲学社会科学青年项目(TJJXQN17-003)。