1. 引言

《医用物理学》作为高等医学类院校的一门重要的公共基础课程,致力于培养学生的数理思维、提高科研水平、拓展创新能力 [1] [2] [3] [4]。课程内容包含力学、热学、电学、光学、原子物理学及医学技术应用,内含丰富的科学思想、科学方法、科学精神。随着“互联网+”大数据时代的到来,新时代大学生的思维更加活跃、学科拓展和交叉更加频繁 [5] [6] [7] [8]。同时,新时代的医学人才要求医学技能与科学素养兼备,充分了解科学前沿及学科领域,培养综合性科技人才 [9] [10]。传统的医用物理学教学模式已经较难获得良好的教学效果。鉴于课程发展和人才培养的需要,我们采用“四位一体”模式构建“互联网 + 深度学习”医用物理学混合式教学体系。新型课程体系通过“问题–情境–探索–研究”四个过程达到“学–思–行–研”的教学训练,实现“医学技能 + 科学素养”的人才培养。课程率先提出“深度学习”理念,将课程所学的学习方法及科研思维融合至后续课程及自我深造中,实现延续发展,持续学习。另一方面,利用互联网丰富的数字资源及互动平台,将“线上线下”混合式教学引入课程改革之中。结合传统的课堂教学(“线下”)模式,及网络课程(“线上”)模式,构建新型“线上线下”混合式教学模式 [11] [12]。混合式课程能够实现信息技术的交互化,数据交换的快捷化,为教育信息大数据的分析打下基础,从中进行课程教学的优化设计。实践过程中,我们从教学体系、教学方式、培养模式等方面对医用物理学课程进行深入改革。

2. 医用物理学课程教学现状

医用物理学授课专业较广、授课人数较多,教学影响面积较大,对于学生的数理思想培养,逻辑思维训练,科研能力拓展有着极为重要的指导作用。目前,大部分授课方式仍旧采用传统的“讲授法”,课程教学效果欠佳,学生学习积极性较差。

2.1. 课程内容枯燥,学生学习兴趣低

医用物理学课程内容主要围绕基础物理学进行,其中包含物理理论讲解、公式推导、习题演算等,枯燥单一的教学内容使得学生学习兴趣低。鉴于此,新课程体系从教学内容着手,进行优化和增补,从“问题–情境”方面,引入较多科学前沿及社会时事内容,启发学生学习兴趣。

2.2. 教学方法单一,学生参与度低

传统的医用物理学课程内容多、学时少、教学进度较快,因此课程主要采用讲授为主,导致课堂气氛较为沉闷,学生的参与度较低,学习效果欠佳。鉴于此,新型教学体系采用“情景导入”、“翻转课堂”、“同伴学习”等方法提高学生的学习主动性、参与性、协作性。

2.3. 教学技术陈旧,无法掌握学习动态

传统的医用物理学教学技术主要采用板书推导、多媒体演示等方式,缺乏信息互动,教学活动呈现出“单箭头”趋势。教师无法有效的掌握学生学习动态和思维走向,导致课程教学“单一化”进行。鉴于此,新型教学体系借助“互联网+”数据平台丰富的资源和多样的互动平台,建设线上线下混合式教学平台,根据大数据信息,实时调整课程教学,获得事半功倍的效果。

2.4. 培养方案单调,学生科学思维未得到启发

传统医用物理学培养目标主要以掌握物理学基础知识、了解医学仪器及技术为主,缺乏学生科学思维及科研素养的培养。课程与后续专业课及深造学习脱节,导致医用物理学课程结束即无影响效力。鉴于此,新型教学体系引入“四位一体”深度学习培养方案,形成“学–思–行–研”一体化的综合能力,并能将这种能力拓展到整个大学生涯以及后续终生学习阶段,成为科学素养与医学技能兼备的综合性医学人才。

3. 医用物理学课程设计及教学方法优化

随着科技的发展和医学技术的进步,传统的医用物理学课程内容及教学方法已经较难实现现有教学的需要。科技的快速革新和教学方法的多元化为课程的改革注入了新的力量。鉴于此,我们从课程内容及教学方法两方面进行了优化设计。

3.1. 教学内容设计

针对课程内容枯燥,学习兴趣低等问题,体系优化课程内容,删除了不必要的公式推导、增补了相关前沿科技、社会时政、医学技术、科学探索等领域的知识。同时,合理规划线上内容及线下内容,为混合式教学体系的构建打下基础。优化后的课程内容,成为教学改革的基础。一方面,课程能够将枯燥的物理学基础知识潜移默化的穿插在课程之中;另一方面,能够激发学生的学习兴趣和启发科学思维的敏锐度,为培养科技型医学人才打下基础。

3.2. 教学方法优化

课程提出“四方法、三维度”的教学方式优化。从以“教师为中心”的讲授方法逐步过渡到“学生为中心”的互动学习方式。课程综合应用四种教学方法,分别为案例教学法(Case Based Learning, CBL)、问题教学法(Problem Based Learning, PBL)、翻转课堂法(Flipped Classroom, FC)、同伴教学法(Peer Instruction, PI)以实现丰富教学形态、活跃课堂氛围,启发学生思考的目的。此外,课程设计依据“三维度”目标进行,遵从“实际应用、拓展知识、巧妙思维”的三方面开展。通过“三维度”的课程设计,能够梳理和整合教学模式中陈旧和落后的内容,实现重点突出、有的放矢的教学思维培养。具体方法及设计如表1内容所示。

通过课程内容的优化及教学方法的设计,医用物理学课程逐步从传统沉闷、单一枯燥的学习框架走向了与科技发展、时代前沿接轨的发展阶段。从多元的教学手段,丰富的教学内容,趣味的教学活动等方面,课程逐步走向以“传达知识”到“培养思维”的教学形态。

Table 1. Design table of online and offline mixed teaching content/means for Medical Physics

表1. 《医用物理学》线上线下混合教学内容/手段设计表

4. “互联网 + 深度学习”混合式教学体系构建

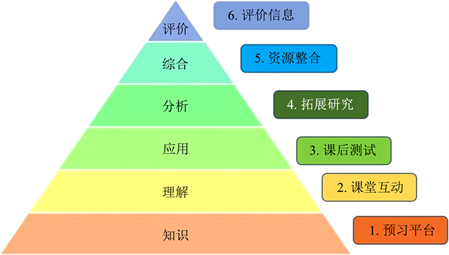

课程采用清华大学研发的“雨课堂”平台,构建互联网“线上线下”混合式教学信息体系。依据布鲁姆的教育目标分类 [13],教学过程应形成“认知(knowledge)–领会(comprehension)–应用(application)–分析(analysis)–综合(synthesis)–评价(evaluation)”的闭合循环教学体系。鉴于此,医用物理学混合式教学体系对应布鲁姆的教学目标构建了六大模块,分别为:预习平台、课堂互动、课后测试、拓展研究、资源整合、评价信息,其具体的对应关系如图1所示。

Figure 1. Schematic diagram of mixed teaching system based on Bloom’s teaching goal framework

图1. 基于布鲁姆教学目标框架的混合式教学体系示意图

4.1. 预习平台

课程体系依托“雨课堂”平台,每周提前发布下次课程要点和讨论话题。一方面,通过预习要点的梳理,帮助学生认识课程内容的结构,了解重点难点;另一方面,通过预习题目的探索,进一步促进学生的求知欲和好奇心,实现“兵马未动、粮草先行”的效果。

4.2. 课堂互动

课堂互动平台采用“雨课堂”系统。根据教学设计,课程适当分配“线上互动”及“线下教学”的比例。通过案例视频、互动习题、探索讨论、投票选择、游戏参与等多种方式,启发学生的兴趣、鼓励学生协同性学习。此外,互动平台能实时的掌握学生的学习动态,接收学习进度反馈,有效的指导教师教学活动的节奏。

4.3. 课后测试

课程基于“雨课堂”平台建立了医用物理学测试试题库。课后预留5至10分钟过,进行测试。测试题目多以选择题为主,测试结果数据明确突出。一方面,学生能较好的了解知识认知方面的缺陷;另一方面,教师也能掌握课堂教学的效果,实现教学信息的动态管理。

4.4. 拓展研究

课程拓展研究平台对于培养科学思维的医学人才至关重要。根据课程内容及设计,体系依托“线上”平台构建拓展研究平台,每一章设计二至三个讨论话题,引发学生思考。例如:利用流体力学知识阐述都江堰水利工程的原理,利用生物膜电位原理解释心电图的形成规律等。学生根据课程的章节内容归纳总结思维路线、查阅相关文献、形成个人的论点及看法。

4.5. 资源整合

课程为进一步推进线上学习与线下互动的融会贯通,根据课程内容逐步整合数字资源。一方面,推荐中国大学慕课(MOOC)网站,为学生提供丰富的线上精品课程学习资源;另一方面,构建本课程相应数字资源库。主要包含电子教材、电子课件、重难点“微课”讲解视频、课程案例库、动画资源等。以上教学数据资源均在“雨课堂”平台提供给学生进行“线上”回顾及“线下”复习。从浏览及下载次数来看,数字资源得到了学生的广泛认可。

4.6. 评价信息

评价体系是检验教学活动及学习效果的重要平台。通过收集的教学信息,能够合理的反应教学效果及指导课程改革。传统的课程评价体系以期末考试成绩为主导,未能很好的激发学生的思考探索潜力。混合式课程体系成绩评价由线上评价(50%)及线下评测(50%)共同决定。线上数据主要由“雨课堂”平台统计。调整后的评价体系不仅能及激发学生的自我学习、研究探索的动力,还能够促进学生基础知识的掌握及应用。具体评价方式如表2所示。

通过混合式教学体系的构建,课程逐步从“讲授型”过渡到“互动型”,从“灌输型”转变为“探索型”。体系中的教学模块环环相扣,潜移默化的指导学生从被动接受到主动思考,逐步实现“学–思–行–研”的四位一体培养目标。

Table 2. Distribution table of “online and offline” evaluation system of mixed curriculum system

表2. 混合式课程体系“线上线下”评价体系分布表

5. 混合式课程体系实践效果

经过两年的持续建设,医用物理学课程已初步建成“互联网+”线上线下混合式教学体系,依托“雨课堂”平台,混合式教学已经顺利运行四个学期。参与学生人数多达932人,授课专业包含预防医学、临床医学、医学检验、卫生检验与检疫等多个本科专业,涉及班级13个,授课学时共计648学时。初步实现了“互联网+”混合式医用物理学教学体系的流畅运行,从学习效果、课程评价、思维训练方面均收到了良好的效果。

5.1. 学习效果

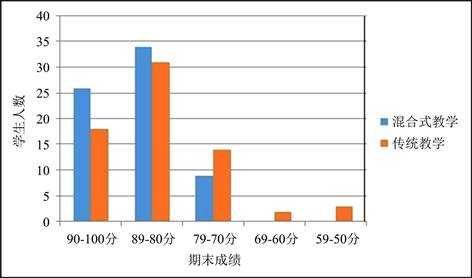

随机选取同专业两个平行班级进行调研,根据实验班(混合式)及普通班(传统教学)的期末成绩(图2)可知,实验班的及格率远高于普通班,并且实验班高分段人数明显多于普通班。这说明开展混合式教学的实验班在知识的掌握程度、知识的拓展应用等方面优于传统教学普通班,混合式教学对于提升学生的知识结构有明显帮助。

Figure 2. Schematic diagram of comparison of final grades between experimental class and ordinary class

图2. 实验班与普通班期末成绩对比示意图

5.2. 课程评价

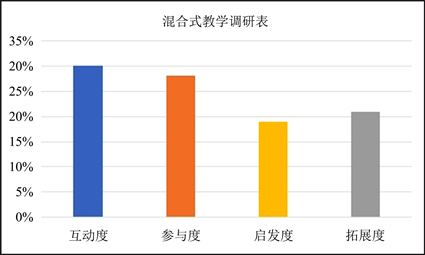

通过问卷调查的形式,学生对于混合式教学的互动度、参与度、启发度、拓展度进行了评价。从数据结果显示(图3),课程的互动度和参与度认可度较高,启发度和拓展度稍低。整体而言,课程应用的同伴教学、翻转课堂、问题情境、案例学习等多种教学方式均得到了学生的接受和认可,学生参与度明显提高。通过两年的教学实践,学生逐步学会协作思考、共同探索,已经能够从“被动学习”逐步转化为“主动学习”形式,能够掌握“自主学习”的基础方法,初步了解科学研究的途径。

5.3. 思维训练

通过课程的拓展讨论平台,学生对生活中的基础物理现象、医学技术基础等方面有了探索思考的兴趣。学生搜集生活实例、社会时事、生命科学、前沿科学等领域性形成了自己的观点,组织成简短的小论文进行交流。从讨论数量来看,学生对拓展思维训练的参与热情较高;从小论文质量来看,学生的科学思维和探索兴趣确实得到了较大的提升。初步实现了课程“学–思–行–研”的四位一体培养目标。这些学习经历也将成为他们后续学习和终生学习的星星之火,启发学生求知不倦。

Figure 3. Schematic diagram of investigation on mixed teaching effect

图3. 混合式教学效果调研示意图

6. 结语

传统的医用物理学课程内容枯燥、教学方法单一、教学技术落后、培养目标单调。鉴于此,课程提出基于“四位一体”模式的新型教学培养方案,采用“四方法、三维度”的教学设计构建“问题–情境–探索–研究”教学平台,实现“学–思–行–研”的四位一体培养目标。依托“雨课堂”平台构建了“线上线下”混合式教学体系并实践应用。通过混合式教学体系的实践,学生知识结构的掌握程度提高,课堂互动及参与度显著增加,科学思维及探索兴趣得到了有效激发。实践表明,混合式教学体系在教学效果、课程评价、思维训练方面均实现了有效的改善。我们希望进一步推进“四位一体”模式培养,将“深度学习”模式从医用物理学课程推广至专业课程。将本学科丰富的科学理念、严密的逻辑思维、精巧的科学方法融入医学技能的学习和思考中,实现“科学创新 + 医学技术”的科技型医学人才培养。

致谢

本文由成都中医药大学教学改革项目(编号JGYB201970)及医学物理学课程“金课”课程建设项目,第二批四川省级线上线下混合式一流本科课程《临床检验仪器学》课程建设项目、成都中医药大学校级核心通识课程《物理思维与科研素养》、成都中医药大学医学技术学院一流本科课程《医用物理学》建设项目共同支持。

NOTES

*通讯作者。