1. 引言

生境质量是反应区域生态环境现状、衡量生态系统稳定性和生态安全的重要指标,是全球气候变化 [1] - [6]、区域地理特征 [7]、区域微地形、微生境特征 [8] [9] 及人类活动 [10] [11] [12] [13] 综合作用的结果。探究区域生态环境质量的变化及其影响因素既是掌握了解社会发展驱动力和局限性的基础步骤,也是维护生态安全实现可持续发展的重要内容 [14] [15]。

目前用于监测生境质量的方法模型主要有:InVEST模型(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs) [16] [17]、SoIVES模型(Social Values for Ecosystem Services) [18]、ARIES (Artificial Intelligence for Ecosystem Services) [18]、MIMES模型(Multiscale Integrated Models of Ecosystem Services) [19]、IDRISI软件中的生物多样性评价的多个模块 [20]。其中SoIVES模型可以反映公众喜好的一种社会调查手段;MIMES模型把地球分为五个部分机型建模对生态系统服务价值评估;IDRISI模型可以根据土地覆盖变化对动植物生境和生物多样性影响进行生态评估;InVEST模型因其开发成熟,既能适用于全球范围流域,又能适用于景观尺度上生态系统服务功能的评估,而被广泛应用于生境质量的动态变化 [21]。基于景观格局变化对区域的生境质量状况进行研究,对采取合理措施,应对全球变暖具有积极的缓解作用;对区域发展、生态保护提供理论与技术参考。

楚雄彝族自治州位于我国西南区,虽然经济欠发达 [22],但是林草生态系统服务价值较高,生物多样性保护、固碳释氧、土壤保育、净化空气、涵养水源及减轻自然灾害等价值较高,对保护楚雄州生态质量及其影响因素进行研究分析,对云南省甚至整个西南地区的生态安全、促进生态系统的可持续发展均具有重要意义 [23] [24] [25]。研究借助于3S技术手段,基于1995~2018年楚雄州的土地利用/覆被变化信息,通过InVEST生境质量模型及温度、降水时空变化趋势模型,研究基于楚雄州近23年景观格局变化的生态质量状况及其影响因素。

2. 研究区域与数据来源

2.1. 研究区域

楚雄彝族自治州位于我国西南部,民族众多,文化底蕴丰厚,彝族人口占25.4% [26]。境内水资源丰富,为植被生长、生存发展提供了丰富的水条件。属北亚热带季风气候区,冬夏短,春秋长;日温差大,年温差小;干湿分明,雨热同季;日照充足,霜期较短;年平均气温呈上升趋势、而年降水日数呈减少趋势,暴雨洪涝灾害频繁且呈增加趋势。地势西高东低,山区面积广大。其中,中山区及半山区面积占90%以上。经济欠发达,却是云南林区最具开发潜力的经济区之一,其生态质量保护及绿色经济发展模式在整个云南和山区生态经济发展中均具有代表性。

2.2. 研究数据

本研究采用的数据包括:

1) Landsat遥感影像数据。数据来源于美国地质调查局网站(USGS)和地理空间数据云 (http://www.gscloud.cn/)。

2) 其它数据。① 气象站点数据来自于楚雄州及其周边市20个台站,包括每日的气温、降水量观测数据,整理成年平均温度数据和年降水总量数据,采用ArcGIS软件克里金插值工具,插值成温度、降水空间分辨率为30米的栅格数据,使得数据质量评估结果能够准确表达研究区气温及降水的空间分布。② 数字30 m高程模型(DEM)数据,来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)。③ 土地利用类型数据。基于研究区遥感影像和土地利用的实际情况,参考中科院数据中心的土地分类体系,将研究区土地利用类型分为一级分类6种土地利用类型:耕地、林地、草地、水域、建设用地及未利用地。

2.3. 数据预处理

对遥感数据的预处理分为基础预处理和解译处理:1) 基础预处理。下载的Landsat遥感数据无法直接使用,所以本文对获取的Landsat数据进行大气校正、投影、镶嵌处理等预处理,得到覆盖全区的无云数据产品。2) 解译处理。结合 1:10 万的土地利用数据和海拔图信息在面向对象分类软件eCognition中采用人机交互相结合的方法进行解译。基于研究区遥感影像和土地利用的实际情况,参考中科院数据中心的土地分类体系,将研究区土地利用类型分为一级分类6种土地利用类型:耕地、林地、草地、水域、建设用地及未利用地。用谷歌验证,以2018年的分类结果为基准随机取300个均匀分布的验证点,分别对每期数据进行统一的质量检查和数据集成,使得整体解译精度均达到90%以上。

3. 研究方法

3.1. InVEST模型

本研究采用InVEST模型,通过运用生物多样性模块从生境退化程度、生境稀缺性及生境质量三个方面综合评估楚雄州的生境质量及生境安全 [27]。

基于人为活动对生态环境的影响来评价的生物多样性模块,主要包括稀缺性分析、生境退化分析和生境质量分析,该模块通过对下垫面类型、特征胁迫因子、生态环境对胁迫因子的敏感程度等进行综合评估,来评价生物多样性和生境质量的优劣性。且拟定人类活动强度越大、越频繁的区域,其生境质量和生态安全越差。

通过计算胁迫因子的影响程度对胁迫因子影响距离表进行设置,如式(1) (2)所示。

if linear, or (1)

if exponential (2)

式中,i指威胁因子影响程度的大小;dmax指威胁因子作用的最大距离;dxy指两个地类x、y之间的距离。

1) 生境退化指数。生境类型对胁迫因子越敏感、与威胁源越近,其生境退化指数越高。生境退化指数的计算公式为:

(3)

式中,Dxy用来衡量生境退化程度;Wr是胁迫因子的权重值;R是胁迫因子的个数;Yr为胁迫层图层范围上的栅格个数;ry是图层范围内每个栅格的胁迫因子的个数;Sjr是地类图层上每个栅格的敏感度大小。

2) 生境退化指数。生境质量指数取决于生态适宜性指数和生境退化指数,其中通过专家打分法确定生态适宜性指数,生境质量指数计算公式如下所示:

(4)

式中,k为栅格单元大小尺度值的一半;Hj为生态适宜性指数;Dxj是生境退化程度。

3) 生境稀缺性指数。生境稀缺性指数用以衡量生境的稀缺程度,其值越高,生物多样性越严峻。其计算公式如下:

(5)

式中,Rx为生境的稀缺性指数;qxj为栅格单元;Rj为栅格单元的土地利用类型j的判别指数,当栅格是当前地类j时,Rj值为1,否则Rj值为0。

3.2. 趋势分析

基于1990~2018年楚雄州年平均温度数据、年降水量数据,1995~2018年楚雄州景观一级、二级类型面积比例数据,通过一元线性回归,分析1990~2018年的年期间年平均温度、年降水量的时间变化趋势及楚雄州各景观类型面积的时间变化特征。

基于1990~2018年插值好的年平均温度及年降水总量空间栅格数据,通过最小二乘法线性回归方程的斜率(Slope)研究近29年来,楚雄州区域范围内每个栅格点的温度和降水的变化趋势,研究楚雄州气候的空间变化趋势。Slope > 0,表示增温、增雨趋势;Slope < 0,表示向降温、减雨趋势发展。以温度数据(T/℃)为例,计算公式如下:

(7)

式中,Slope是1990~2018年温度的趋势变化的斜率;n为年份,即n = 29;Ti是第i年的温度数据。

3.3. DEM梯度分析

1) 基于楚雄州1995~2018年的6期一级土地利用数据和景观指数空间数据,通过ENVI和ArcGIS分级及叠加工具,研究不同高程段内的土地利用类型的空间分布特征和不同海拔范围内的景观指数均值变化。

2) 根据研究景观指数的时间变化特征,以1995年和2018年的主要景观指数为基础数据,通过ArcGIS空间分析及样带剖面线向结合的方法,根据研究区的地势特点,以楚雄州中心为基点,自西北向东南每30个像元取均值,获得西北–东南向样带剖面。提取剖面线上各景观指数值,运用Origin软件分析1995~2018年楚雄州景观格局随地势变化的空间变化特征。

4. 结果与分析

4.1. 生境质量的时空变化

研究选择生境退化指数、生境质量指数、境稀缺性指数来表征生境质量,通过对三个指数进行分析来研究生境质量的时空变化。

4.1.1. 生境退化指数分析

生境退化指数是衡量胁迫因子对景观类型影响程度的指标,其影响越大,分值越高,生境退化越严重。楚雄州生境退化指数呈圈层,自中心向外围逐渐增大,且生境质量空间分布差异较大。表明楚雄州中部盆地生境退化程度较轻,山区生境退化程度较严重。除外围边缘山区外,楚雄州生境退化指数基本小于8,中部盆地的生境退化指数小于0.3,表明楚雄州整体生境退化较轻,生境质量较好。

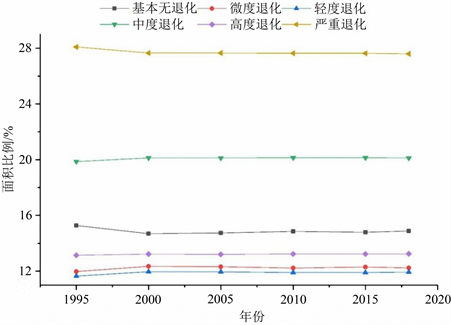

基于1995~2018年的6期生境退化指数数据,将楚雄州生境退化指数分为6个等级,即基本无退化(0~0.05)、微度退化(0.05~0.3)、轻度退化(0.3~1)、中度退化(1~4)、高度退化(4~8)和严重退化(大于8)。并计算了1995~2018年各生境退化等级区的面积比例。

由图1可知,楚雄州生境退化等级中严重退化区面积最大,主要分布在最外围山区,占研究区面积的27%左右。中度退化面积次之,占研究区面积20%左右。1995~2018年,严重退化面积呈减小趋势,至2018年减小了研究区总面积的0.49%。基本无退化区面积呈先减小后增加的波动变化趋势。中度退化、高度退化、微度退化及轻度退化区面积1995~2018年分别增加了研究区总面积的0.26%、0.09%、0.27%和0.28%。

Figure 1. Area proportion of habitat degradation index grade area in the study area from 1995 to 2018

图1. 1995~2018年研究区生境退化指数等级区面积比例

计算了1995~2018年各方向上生境退化指数随距离(单位:千米)变化的增长斜率及斜率变化趋势(表1)不同方向上生境退化指数随距离变化的增长斜率差异明显,总体特征为向东 > 向南 > 向北 > 向西,说明各方向上单位距离生境退化的幅度向东方向最严重,向西方向单位距离的退化程度相对较轻。由各方向上斜率的时间变化趋势可知,1995~2018年间向北方向生境退化程度呈减弱趋势。其他方向上生境退化指数的斜率均为正值,说明近23年来生境退化程度均呈增加趋势,其中向东方向最严重,向西方向生境退化增长趋势相对较轻。

Table 1. Slope of habitat degradation index changing with distance in all directions and the time trend of slope

表1. 各方向上生境退化指数随距离变化的变化斜率及斜率的时间变化趋势

4.1.2. 生境质量指数

楚雄州生境质量均值均大于0.79,说明楚雄州生境质量总体较好。但生境质量均值逐年减少,表明楚雄州生境质量呈逐年下降趋势,至2018年,生境质量均值减小了0.0336。生境质量好的区域面积较大呈面状分布,生境质量较差的区域主要集中分布在中部盆地的建成区和区边缘。

基于1995~2018年的6期生境质量指数数据,将研究区的生境质量分为差(0~0.2)、较差(0.2~0.4)、中(0.4~0.6)、良好(0.6~0.8)和优(0.8~1) 5个等级,得到1995~2018年楚雄州生境质量等级区空间分布图(图2),并统计了1995~2018年楚雄州生境质量各等级区面积比例。

Figure 2. Spatial distribution of habitat quality grade areas in Chuxiong prefecture from 1995 to 2018

图2. 1995~2018年楚雄州生境质量等级区空间分布图

楚雄州生境质量较好,生境质量等级以优、良好为主。其中,生境质量优的区域呈片状分布于整个楚雄州,面积占研究区总面积的54%以上。生境质量良好的区域呈片状或带状分布在中部盆地或山区外缘,1995~2018年面积减少了研究区总面积的0.02%。生境质量中和较差的区域面积较小,呈增加趋势。1995~2018年,面积分别增加了0.76%和4.21%。

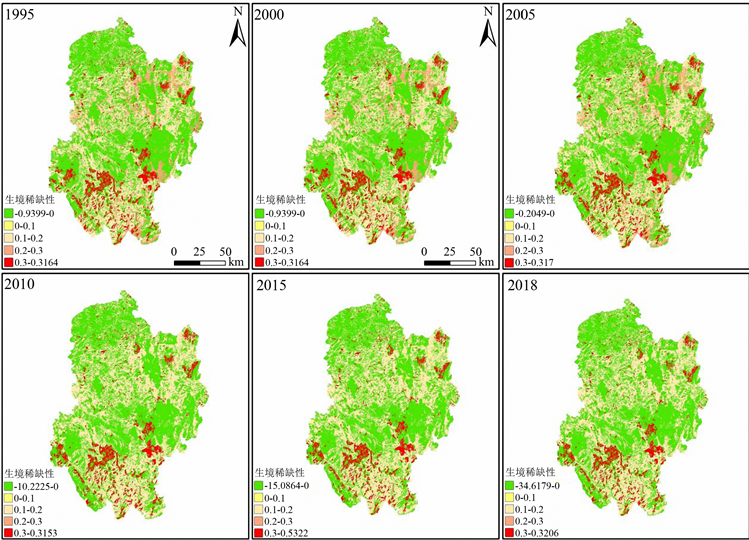

4.1.3. 生境稀缺性指数分析

楚雄州生境稀缺性指数(图3)的总体分布特征是南部大于北部、东部大于西部。生境稀缺性指数最低值在2005年后逐年下降,且降幅较大。表明楚雄州的生境稀缺性数值范围逐年扩大,景观组分稳定性差异变大。

Figure 3. Spatial distribution of habitat scarcity in Chuxiong prefecture

图3. 楚雄州生境稀缺性空间分布图

4.2. 生境质量的影响因素分析

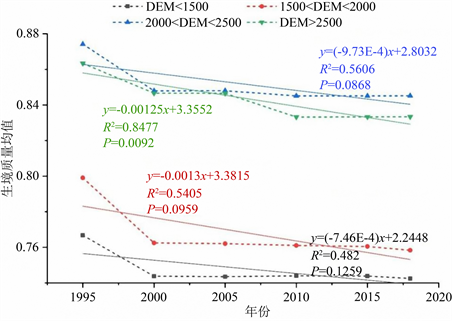

4.2.1. 海拔对楚雄州生境质量的影响

由不同梯度带生境质量均值变化(图4)可知,楚雄州海拔对其生境质量具有重要影响。不同梯度带生境质量差异明显,总体表现为高海拔区域的生境质量优于低海拔区域,其中2000 < DEM < 2500米的区域生境质量最好,其次是DEM > 2500米的区域,其生境质量均值均大于0.833。1500 < DEM < 2000米的区域生境质量均在0.758~0.799之间。而DEM < 1500米的区域,生境质量相对较差,1995~2018年期间生境质量均值在0.742~0.766之间。

1995~2018年,各梯度带生境质量均呈下降趋势,生境质量均值呈减小趋势,其中1500 < DEM < 2000米的区域,减幅最大,其次是DEM > 2500米的区域和DEM < 1500米的区域,2000 < DEM < 2500米的区域生境质量下降趋势相对较小。

Figure 4. Mean change of habitat quality in different gradient zones of Chuxiongprefecture from 1995 to 2018

图4. 1995~2018年楚雄州不同梯度带生境质量均值变化

不同梯度带生境质量等级面积比例可知,除DEM < 1500米的梯度外,其余各梯度带生境质量等级均以生境质量优为主,良好次之,各梯度生境质量优的区域面积呈减小趋势。

DEM < 1500米梯度带生境质量等级以优、良为主。1995~2018年期间,面积均呈减少趋势,1995~2018年优、良生境质量等级分别减少了3.77%和0.18%。生境质量差、较差、中的区域面积相对较小但呈增长趋势,2018年分别占研究区总面积的0.68%、15.16%和10.66%,与1995年相比,分别增加了0.39%、3.20%和0.35%。

1500 < DEM < 2000的梯度生境质量等级以优为主,面积占梯度带总面积的38%以上,在1995~2018年期间呈减小趋势。生境质量差、较差、中、良好的区域面积呈增加趋势,至2018年分别占梯度带面积的1.43%、15.44%、12.03%和22.89%。与1995年相比,分别增长了1.02%、4.65%、0.36%和1.49%。

4.2.2. 景观类型及格局变化对楚雄州生境质量的影响

1) 景观类型变化对楚雄州生境质量的影响

楚雄州各景观类型的生境质量差异明显。1995~2015年期间,各景观类型的生境质量均值由大到小的排序为:林地 > 水域 > 草地 > 耕地 > 未利用地 > 建设用地。2018年各景观类型的生境质量均值由大到小的排序为:林地 > 水域 > 草地 > 耕地 > 建设用地 > 未利用地。各景观类型中林地生境质量最好,生境质量均值均在0.919以上;其次是水域和草地,其生境质量均值分别大于0.777和0.747;建设用地和未利用地生境质量较差,生境质量分别小于0.21和0.14。

1995~2018年期间林地、草地、水域生境质量均值均呈减小趋势,三者分别减小了0.015、0.005和0.13。耕地、建设用地和未利用地生境质量均呈增加趋势,至2018年分别增加了0.005、0.178和0.051。其中建设用地生境质量均值在2015~2018年期间增长较大,说明近年来,楚雄州注重城市生态环境保护,显著改善了城市环境。这也反映了楚雄州大力创建国家森林城市和文明城市努力取得的积极成效。

由各景观类型的生境质量等级区面积比例可知,林地和水域生境质量等级以优为主,分别占林地和水域面积的85.4%以上和72.4%以上,说明林地与水域具有显著的涵养水源、提高生境质量能力。耕地生境质量以中和较差为主,且较差区域的面积呈增长趋势,至2018年占耕地面积的60.57%,说明耕地分布区生境质量较差,且向恶化方向发展。草地生境质量以良为主,且生境质量以良为主的区域面积逐渐增大,至2018年占草地面积的85.95%,而以优为主的区域生境质量面积逐渐减小,说明草地生境质量呈下降趋势。建设用地和未利用地生境类型均以差为主,至2018年分别占二者面积的97.1%和83.3%,说明建设用地和未利用地分布区生境质量极差,急需改善。

通过对1993~2018年的各土地利用类型的面积数据与各类型的生境质量均值数据做线性拟合,以充分研究各类型面积变化对其生境质量的影响,其中林地、草地的面积与其生境质量均值的拟合度分别为0.8722、0.8759。

2) 景观格局变化对楚雄州生境质量的影响

分别对1993~2018年的各景观指数数据和生境质量均值数据做线性拟合,以研究景观格局变化对生境质量的影响。生境质量均值与NP、PD、LSI、PAFRAC、IJI、SHEI、SHDI均存在显著负相关,与AREA_MN、AI、CONTAG、LPI均存在显著正相关,表明景观格局变化对生境质量变化具有显著影响,景观面积越完整、破碎度越低、聚集度越高、多样性越低、景观形状越简单,其生境质量越好。反之,景观类型越多样、面积越破碎、形状越复杂,其生境质量越差。

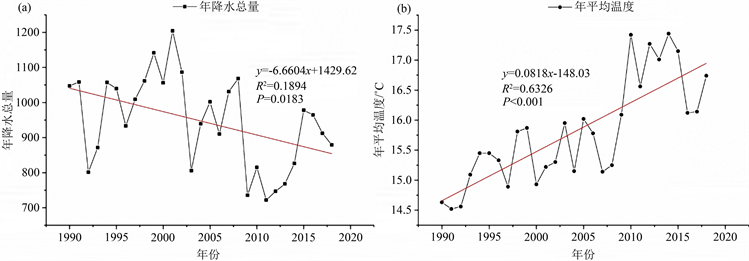

4.2.3. 气候变化对楚雄州生境质量的影响

楚雄州近29年来,年降水总量呈减少趋势、年平均温度呈增加趋势,且增温速度较大。说明楚雄州气候正处于变暖变干趋势(图5)。

Figure 5. Time variation of annual average temperature and precipitation in Chuxiong prefecture from 1990 to 2018

图5. 1990~2018年楚雄州年平均温度和年降水量时间变化

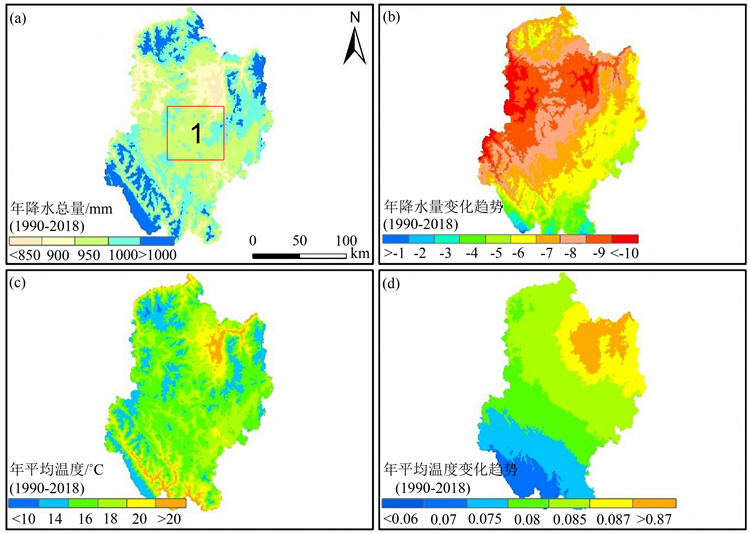

楚雄州年降水量的空间分布图(图6)可知,楚雄州降水的总体分布特征为南北高东西低、山区高盆地低。年降水量在800~1200 mm之间,区域降水量差大。而近30年来,楚雄州降水的变化趋势整体表现为减小趋势(图6(b)),与时间变化趋势一致(图6(a))。且降水减小的趋势自东南向西北递增。

由楚雄州年平均温度的空间分布(图6(c))可知,山区温度远远低于盆地,西部温度低于东部,区域温差较大,且盆地区存在干燥区域。而近29年来,整个楚雄州的年平均温度均呈增温趋势,且增温幅度呈带状自南向北递增,盆地增温高于山区,区域增温幅度较大。

楚雄州生境质量的空间分布特征与温度、降水的空间分布特征具有显著相关性。降水较多、温度较高的区域和降水较少、温度较低的区域其生境质量较差。如图6中“1”所示,降水和温度均适宜的区域,其生境质量普遍较好。楚雄州近29年的温度呈增加趋势,降水呈减少趋势,显著加剧了楚雄州生境质量的退化趋势,尤其在中部盆地和西部山区。

Figure 6. Spatial distribution and trend change of annual average temperature and precipitation in Chuxiong prefecture from 1990 to 2018

图6. 1990~2018年楚雄州年平均温度、年降水量空间分布和趋势变化

5. 结论

研究通过生境退化指数、生境质量指数、生境稀缺性指数表征生境质量的时空变化,同时通过相关性分析对生境质量影响因素进行分析得出以下结论:

1) 楚雄州生境质量总体较好但呈退化趋势,海拔、温度和降水对楚雄州景观格局变化和生境质量变化均具有显著影响。

2) 景观格局变化对生境质量具有显著影响。景观类型面积变化与和生境质量变化存在相似的阶段性特征。景观面积越完整、破碎度越低、聚集度越高、多样性越低、景观形状越简单,其生境质量越好。

综上所述,楚雄州生境质量的时空变化是多因素共同作用的结果,与温度、降水变化的趋势、山盆地理结构特征及景观格局变化的方向、强度密切相关。故调整景观结构、优化景观布局、增加自然植被、减少山区开矿及城市不透水地面的集中分布、防止耕地破碎化种植,有利于形成植被降温蓄水的规模效应、减少城市热岛效应、提高生态质量以促进生态环境可持续发展。

致谢

本论文研究得到了云南省高等学校卓越青年教师特殊培养项目(自然地理学)和国家重点研发计划政府间/港澳台重点专项项目“利用地理空间技术监测和评估土地利用/土地覆被变化对区域生态安全的影响”(立项编号:2018YFE0184300)的资助,特此致谢!

NOTES

*通讯作者。