1. 引言

2017年2月20日,教育部发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》 [1],在《通知》中强调:工科优势高校要对工程科技创新和产业创新发挥主体作用,新工科建设需要加强研究和实践。工程实践类课程,作为直接培养应用型工程人才的有效手段,也受到越来越多高校的重视 [2]。通过工程实践类课程的学习,不仅可以有效提高学生的实际动手能力,还能加深学生理解“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的实践道理,是实现立德树人、三全育人的重要方式和有效途径 [3]。

在前期的工作中,笔者先后多次指导了中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划大赛、全国三维数字化创新设计大赛、全国大学生金相技能大赛等全国重点学科类竞赛活动,积累了丰富的大赛指导经验。在此,笔者结合自己的学科竞赛指导经验,就如何基于工程实践课程、开展大学生的学科竞赛活动,尤其是如何立足工程实践课程、深挖竞赛项目,以教育赛、以赛促教,推进工程实践课堂教学改革等方面的内容进行分析,旨在为大学生科研能力的提升和工程类实践型人才的培养等方面提供新的实践参考。

2. 工程实践类课程对学生能力的培养

与理论课程的学习不同,工程实践类课程的学习强调学生在实践过程中的动手能力,尤其是强调学生不仅要将所学的理论知识加以整合、消化,将它们有机地结合起来,在形成自己的知识体系之后,自主化地转化为与当前工程现实情境相符合的可行、可靠、可操作的方案、方法、工艺并加以深层次的运用,进而逐步建立工程概念,体验工程过程,增强工程实践能力 [4]。

因此,工程实践类课程的学习,不仅能够提高学生的专业工程素养还能够通过具体的实践项目,让学生在团队实践过程中,体会实践团队的自主创新,实践从创意理念到原型产出的整个过程,从而认识和掌握科技创新为生产生活服务的研究方法和实现途径。

3. 工程实践类课程与学科竞赛的交互作用

目前,虽然在新工科建设的大背景下,工程实践类课程无论是在师资配置上面,还是在课程设置方面,都有较大幅度的优化,但是,在教学模式方面,填鸭刻板地教学模式仍占主流,学生的创新能力难以在工程实践中得到释放。因此,将以“理论基础 + 动手实操”为主旨的工程实践类课程与“开放设计 + 自主创新”为主旨的学科竞赛相结合,可以给学生营造了一种“在学习中创新,在创新中提高”的新型人才培养氛围是非常有必要的。

新工科建设背景下培养的人材,一定是面向社会发展、能够独立解决实际工程应用问题的高端复合型人材。所谓“新工科建设”之“新”,其中一个重要的检验标准就是培养工程实践人才的能力之新、素养之新。经过数十年、数代人的励精图治,我国已经从“洋钉”“洋火”“洋油”的“制造弱国”中完全走出来,发展成为世界第二大经济体、制造业第一大国,正在由“制造大国”迈向“智造强国”的道路上砥砺前行。因此,如何明晰工程人才素质的新结构,如何构建工程人才培养的新模式,如何厘清工程科技型人才培养的新规律,成为新工科建设亟待解决的重要课题。

对于高校人材培养而言,在新工科建设的背景下开设的工程实践课程,可以有效结合当前和未来经济社会和新产业新业态发展的需求,贯彻落实工科学生工程实践能力、学习应用成效导向等方面的培养,并通过通识教育、专业教育,实现学生跨学科、跨平台、跨专业认知度的综合能力的培养与提升。从某种层面上可以认为,工程实践课程也是大学生学科竞赛的基础和准备,而学科竞赛则是工程实践课程高层次的延伸和拓展,二者之间是相互补充、协作发展的依存关系。学生通过在工程实践课程上学习的系统专业知识、培养起来的实践动手能力、建立的工程实践模型 [5],在学科竞赛指导老师的培育下,加以提炼、升华,谋划成学科竞赛的项目雏形;同时,学生在参加学科竞赛期间,基于学科竞赛中各模块(如选题论证、方案设计、竞品分析、核心技术提炼、作品优化)的专项要求,也会对工程实践类课程上所学的理论知识有更透彻的理解、更灵活的运用。

4. 基于工程实践课程开展学科竞赛的探索与实践

以湖北大学开设的《金工实习》课程和开展的A2类学科竞赛“全国三维数字化创新设计大赛”和“全国大学生金相技能大赛”为例。

在《金工实习》的课程中,共开设有理论知识拓展、钳工实操、机床实操、3D模型设计与快速成型实操、金相样品制备及金相结构观测实操等五个教学环节。其中,在3D模型设计与快速成型实操教学环节中,教学目标在于培养学生能够熟练运用软件独立完成3D模型的设计;掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素;能够理解诚实公正、诚信守则工程职业道德和规范,并能在工程实践中自觉遵守;能够在团队中独立或合作开展工作。本教学环节的评判方法,是将学生独立完成的3D设计模型,利用3D打印机输出成实物作品后,对作品的设计创意性、视觉美观性、流程完整性、技术实用性、可开发商业价值等方面进行综合性评分。

在进行3D模型设计与快速成型实操教学环节时,任课教师不仅会教授学生基于SolidWorks软件开展3D模型设计的技巧和能力,同时出会穿插工程教育专业认证相关要求,培养学生实际的工程实践能力,也会引导学生开拓思路,将课堂作品完善后参加学科类的竞赛活动。在教学中,任课教师会先将学生分成项目小组,以小组团队的方式共同完成一个设计作品,以培养学生团队协作的意识和品质(对应工程教育专业认证“支撑毕业要求指标点9.2”要求);针对学生创做的3D作品模型,引导学生实时提出作品的修改和完善意见(对应工程教育专业认证“支撑毕业要求指标点3.1和8.2”要求);同时在遵循学生参赛意愿的前提下,初步遴选出优秀作品进行校赛选拔,结合学生专业特长,在设计作品融入更加专业的技术创新性,将设计作品进一步完善和优化后,参加全国三维数字化创新设计大赛。

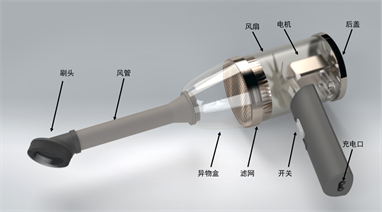

进一步以第14届“全国三维数字化创新设计大赛”参赛项目《高效油水分离型多功能清洁器》的选育过程为例说明。在金工实习课程上,学生利用Solid Works软件,自主设计了一款小型家用吸尘器三维模型(图1所示为学生金工实习作品设计图)。学生设计该作品的初衷,旨在开发一种针对家庭日常用品如电脑键盘、沙发坐垫等灰尘的高效小型清理工具。针对该作品的设计思路,指导老师提出了重新将产品用途深化为针对厨房油污重污染的清洁、并可实现高效油水分离型的多功能清洁器的指导意见,在提升学生对参赛作品“设计创意性”的理解和应对能力的同时,还无形中拓宽了学生的设计思路、培养了学生发散性思维的能力。对于这种学生原创性设计思路的深挖与开拓,指导老师通过思维导图的方式,即可以引导学生自主进行更精细化的优化。但是,对于超出学生专业认知方面的问题,则需要通过团队合作的方式进行引导培养。例如,针对该作品的优化提升,指导老师还推荐了我校艺术学院视觉传达设计专业的同学参与了作品的外观设计与优化、推荐了商学院市场营销专业的同学参与了作品的商业价值开发与实现(图2所示为经选育后的学生参赛作品设计图)。对比图1和图2不难看出,通过这种“以赛促教、教赛互补”的联动培养,学生不仅能够更加熟练运用Solid Works软件进行3D模型的深层次设计(学生金工实习课程基础达成度的实现),其设计的作品无论是在设计的创意方面,还是在视觉的美观性方面,还是更深层次的项目复杂度、技术应用创新性、工程实用性还在是可开发商业价值方面,都有了很大程度上的改观(学生工程综合实践能力的培育与提升)。

(a) 作品外观设计图

(a) 作品外观设计图  (b) 作品爆炸图

(b) 作品爆炸图

Figure 1. Design drawing of students’ metalworking practice works

图1. 学生金工实习作品设计图

(a) 作品外观设计图

(a) 作品外观设计图  (b) 作品爆炸图

(b) 作品爆炸图

Figure 2. Design drawings of selected students' entries

图2. 经选育后的学生参赛作品设计图

通过这种跨专业、跨学科、跨认知领域的合作式人才培养的模式,对学生而言,不仅可以实现多种学科知识的横断结合与重组,除了能够学习并运用到本专业领域相关知识,还能够接触并实践到更多其他相关学科的专业知识和研究方法;对指导老师而言,通过对跨学科复合型人才培养模式内涵的解读,结合教学实践,不仅能培养出具有创新能力的适合社会需要的高层次人才,更能加深对跨学科复合型人才培养模式进行探索,构建有利于大学生创新人才培养的新体系。

因此,通过工程学践课程的教授和学生学科竞赛的穿插培养,不仅能够充分调动学生的主观能动性,促使他们积极主动地参与到枯燥的课堂学习活动中、提高学生在工程实践课程中的实践动手能力 [6],高效完成课堂教学任务,还能够引导学生深挖运用所学理论知识解决实际工程问题的能力,培养良好的创新意识和团队合作精神,更能够通过在学科竞赛中对参赛作品不停的修改、完善、精益求精的磨练中,加深对诚实公正、诚信守则、工程职业道德和规范的独立见解,更重要的是,还可以将思想政治教育深刻地融入到实践课堂中,树立学生的“工匠”精神,加强学生的“强国”情怀。

这种以赛促教、教赛互补的联动模式,也取得了显著的教学成效。在教师方面,以真实的学科竞赛项目与课程实践相结合,教师可以稳抓课堂,转变学生传统课程填鸭式的学习模式;在学生方面,通过各类学科竞赛的设计实践,提高了学生对专业知识学习的积极性,高效地完成各个模块的教学任务,拓展了学生的设计思路与视角,提升了学生运用理论知识解决实际工程问题的能力,并取得了很好的学科竞赛成果:在第十届全国大学生金相技能大赛湖北赛区中,2位同学荣获湖北省一等奖,3位同学荣获湖北省二等奖,在全国总决赛中,1位同学荣获全国一等奖,2位同学荣获全国二等奖;在第14届全国三维数字化创新设计大赛湖北赛区中,我校共有3个参赛项目荣获湖北省特等奖称号、2个参赛项目荣获湖北省一等奖称号、2个参赛项目荣获湖北省二等奖称号;在全国总决赛中,1个参赛项目荣获全国二等奖称号、2个参赛项目荣获全国三等奖称号。

5. 结语

工程实践课程作为大学生学科竞赛的前期基础和知识储备,可以培养学生的实践动手能力、建立工程实践概念,同时能将工程实践课程的学习内容谋划成学科竞赛的项目雏形;而学科竞赛作为工程实践课程知识与能力水平的高层次延伸和拓展运用,可以进一步强化学生对工程实践类课程上所学理论知识更透彻地理解和更灵活地运用,二者之间是相互补充、协作发展的。以教育赛、以赛促教,会成为新工科建设背景下高校工程实践课程体系改革的新思路。

基金项目

教育部产学合作协同育人项目,虚拟仿真技术在高分子成型加工实验教学中的探索与应用,202102577009。