1. 引言

互通式立体交叉比选方案安全性评价(以下简称互通比选方案安评)是公路项目安全性评价的一项重要内容,需要定性及定量地分析各方案,并从交通安全角度给出最优推荐方案。目前,中外学者围绕互通比选方案安评开展了大量研究工作,大多学者及评价人员集中在从互通功能及位置特点、交通量、经济及技术指标等方面确定评价指标 [1] - [6],评价方法多采用层次分析法、模糊评价法、灰色评价法、人工神经网络评价法、德菲尔法或组合运用这些方法 [7]。如,李飞等 [8] 选用技术指标、使用指标、经济指标三个一级评价指标构建层次体系,并将遗传层次分析法与模糊综合评价法结合,得出了合理的互通式立体交叉线形。薛岭等 [9] 选用枢纽工程规模、运营使用效率、交通安全三个一级指标建立了评价体系,研究了基于投影寻踪法的评价方法。目前对互通比选方案安评的研究定性居多,未见以交通安全指标为主进行方案比选方法研究的相关文献,因此,实践中评价结果往往难以保证所选的方案安全性占优。《公路项目安全性评价规范》(JTG B05-2015) (以下简称“安评规范”) [10] 虽然在初步设计阶段提出要进行互通比选方案安评,但是安评规范中缺乏相应的评价方法及评价指标体系等,加上目前不同评价单位及评价人员往往受自身水平及经验限制,难以达到互通比选方案安评实际效果。为此,笔者在《公路项目安全性评价规程》(T/CECS G:E10-2021)、贵州省公路项目安全性评价指南(2020-141-022)编制过程中,对互通方案比选进行了深入的研究,建立初步设计阶段互通比选方案的安全性评价指标体系及评价模型,并进行实例验证。

2. 评价方法

在互通比选方案安评工作中,判断往往存在着模糊特性。人类的判断和偏好通常是模糊的 [11],许多情况下,精确值不足以模拟真实世界的情况。本文对初步设计阶段互通比选方案安评采用模糊综合评价法。

模糊综合评价法(Fuzzy Comprehensive Evaluation)是采用模糊数学的隶属度理论,把定性评价转化为定量评价,对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价。具有结果清晰,系统性强的特点,能较好地解决模糊的、难以量化的问题,适合各种非确定性问题的解决 [12] [13]。

3. 评价模型构建

3.1. 评价指标体系

模糊综合评价法指标分为一级指标和二级指标。笔者调查了安评及互通方案比选等方面经验丰富的专家,结合近年的安评项目实践,筛选对交通安全影响较大的因素制定下述的指标体系:

一级指标5个包括A立交构型,B交通适应性,C设施间距,D设计指标符合性,E交通安全设施布设。二级指标包括A1立交类型、A2连接部形式,B1连接部适应性等12个,详细指标体系如表1。

根据各指标表现的交通安全性能,结合专家调查,相应的交通安全性能评分的结果分为5个等级:好、较好、一般、较差、差,对应的评分分别为0~20,20~40,40~60,60~80,80~100 (见表2~6)。

Table 1. Safety evaluation indicators for interchange design comparison schemes

表1. 互通比选方案安评指标体系

Table 2. The assessment grade of interchange forms

表2. 立交构型评分表

Table 3. The assessment grade of adaptability of traffic

表3. 交通适应性评分表

Table 4. The assessment grade of distance between facilities

表4. 设施间距评分表

注:邻近设施包括:隧道、服务区、同向分离式断面、停车区、加油加气站、观景台、U型转弯、避险车道、各类检查站等设施。

Table 5. The assessment grade of design index compliance with specifications

表5. 设计指标符合性评分表

Table 6. The assessment grade of traffic safety facilities

表6. 交通安全设施评分表

3.2. 评价模型

依据上述评价指标体系,采用模糊综合评价法构建互通比选方案安全性评价模型,具体步骤如下:

1) 确定评价指标因素集,设X为因素集

(1)

2) 确定评分标准如表7,设评语集为

,

(2)

以上给出的评分标准表中,评分值越小则风险越小,对交通安全的保障能力越强;相反,评分值越大则风险越大,对交通安全的保障能力越差。分值越小,方案越好,根据比较方案的评分值,可从交通安全角度评估出据有优势的推荐方案。

3) 确定各指标层权重

对X的权重:

(3)

对

的权重:

;

;

;

;

(4)

以上权重,可由相关领域的专家给出。

4) 确定

的模糊评价矩阵

,即对每个

分别进行综合评判,可以根据德尔菲法评定二级指标,采用隶属函数确定模糊关系,得到二级指标层

隶属于每个评语的程度

,并由此构造评价矩阵

[14]。

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5) 确定一级指标层的模糊综合评价集

,可由

计算得到

(10)

6) 确定最终评价对象的模糊评价矩阵

(11)

7) 进行归一化处理

(12)

综合评价结果:隶属于“好”这一评价等级的测度为

,隶属于“较好”这一评价等级的测度为

,隶属于“一般”这一评价等级的测度为

,隶属于“较差”这一评价等级的测度为

,隶属于“差”这一评价等级的测度为

。根据最大隶属度原则,交通安全等级处于

最大测度对应的等级。然后,根据比较方案的评分值,提出有相对有安全优势的比较结果。

8) 计算综合评价得分

(13)

4. 评价模型应用及案例分析

4.1. 互通方案概况

本文选取M北枢纽互通进行实例验证。拟建的高速公路改扩建段设计速度v = 80 km/h,按双向八车道高速公路标准建设,路基宽度为40.5米。被交路为设计时速80 km/h双向四车道高速公路,路基宽度24.5 m。拟建的主线与被交路共线段长4.44 km,设置M北枢纽互通,实现两高速间的交通转换。

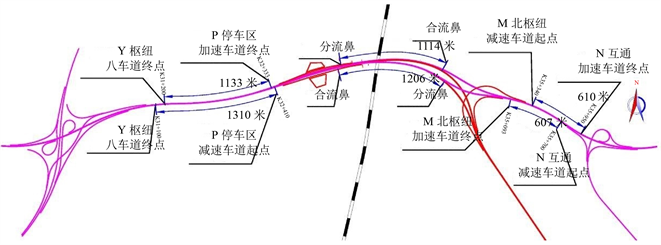

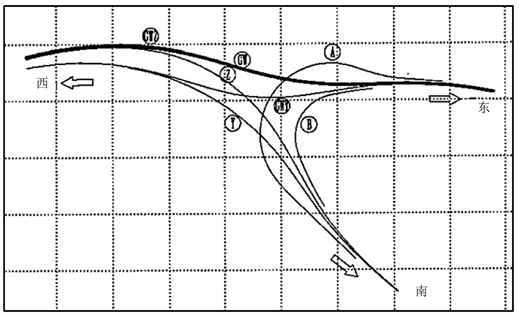

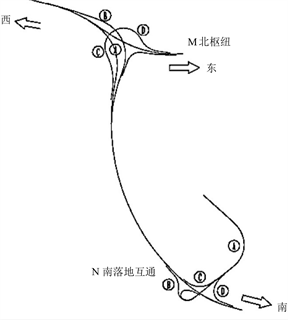

初步设计阶段拟定了2个同深度方案即方案一、方案二(如图1~3)。M北枢纽互通方案比较的范围从被交路八车道改造起点至方案二N南落地互通终点,包含被交路改造工程、M北枢纽互通、N南落地互通(方案二)、P停车区改造。

表8对比了方案一和方案二,结果表明方案二工程规模较小,造价低,可保留P停车区,与现有Y枢纽、P停车区距离较远,交通导向明确,初步设计文件推荐方案二,方案一作为同深度比较方案。

Figure 1. Network of interchange design scheme 1#

图1. 方案一路网图

Figure 2. Interchange design scheme 1#

图2. 方案一平面示意图

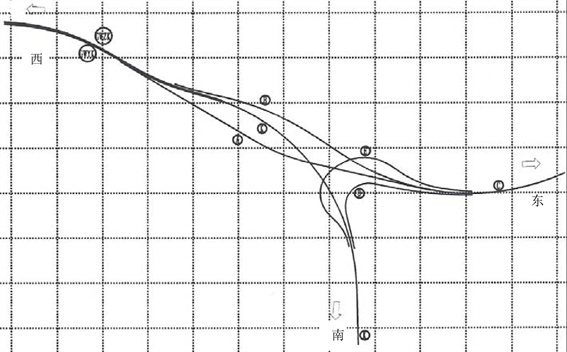

Figure 3. Interchange design scheme 2#

图3. 方案二平面示意图

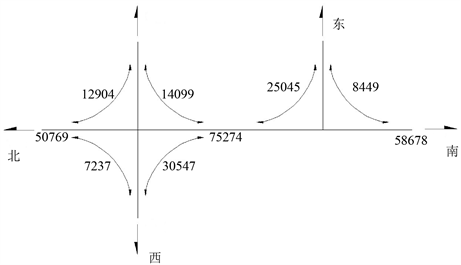

Figure 4. Forecast traffic volume of interchange in 2041 (pcu/d)

图4. 枢纽互通2041年预测交通量(pcu/d)

Table 8. Comparison of different schemes for M north-interchange

表8. M北枢纽互通方案对比一览表

4.2. 初步设计阶段互通方案模糊综合评价

本论文对上述方案一及方案二进行模糊综合评价。参考安评规程编制过程中23位专家的调查结果,并结合类似地区项目专家经验,得到权重w如下表9,表10。

Table 9. Weight of first-level evaluation indicator

表9. 一级评价指标权重

Table 10. Weight of secondary evaluation indicator

表10. 二级评价指标权重

方案一评价矩阵

即单因素

对评语集的隶属度为(表11):

Table 11. Evaluation matrix of design scheme 1#

表11. 方案一的评价矩阵

计算得到方案一的一级指标层的模糊综合评价集结果如下表12:

Table 12. Fuzzy comprehensive evaluation set of first level indicators layer for design scheme 1#

表12. 方案一的一级指标层的模糊综合评价集

确定评价对象的模糊评价矩阵并进行归一化处理,方案一结果如下:

(14)

同理,方案二的评价矩阵如下(表13):

Table 13. Evaluation matrix of design scheme 2#

表13. 方案二的评价矩阵

方案二归一化结果为:

。

方案一综合评价结果隶属于“好”这一评价等级的测度为0.2479,隶属于“较好”这一评价等级的测度为0.4671,隶属于“一般”这一评价等级的测度为0.1500,隶属于“较差”这一评价等级的测度为0.1350,隶属于“差”这一评价等级的测度为0.0000,方案一的综合评分为33.44。根据最大隶属度原则,方案一的交通安全等级处于“较好”等级。

同理,计算得方案二线的综合评分为24.01,方案二的交通安全等级处于“较好”等级。因此,模糊综合评价结果为方案二相对更为有利。

4.3. 初步设计阶段互通方案交通安全定性分析

从交通安全角度对M北枢纽互通方案一与方案二定性对比分析:

1) 改扩建方案一无需拆除原有N互通,但是需要改造P停车区,且需要设置辅助车道贯通。方案二拆除被交路既有互通,移位新建N南落地互通,在既有Y枢纽、P停车区和本互通式立体交叉区段内出口布设明确,间距满足驾驶人顺畅驾驶需求,整体交流组织简单明晰,有利于交通流转换和交通安全。

2) 下穿铁路时,方案一、方案二均可利用铁路桥2跨下穿,对铁路影响均较小。

3) 方案二移位新建N南落地互通,在施工期间N镇车辆上下高速困难,需另考虑接入方案。

4) 方案二南–西方向为主交通流方向,与被交路合流时由右侧合流,大交通量将从左侧汇入不利于安全,对合流区交通流顺畅性有影响(图3,图4)。

综上所述,从交通安全角度定性对比分析看,方案二亦有优势。结合上文模糊综合评价结果,安评建议采用方案二并针对初步设计阶段方案二存在的问题提出如下调整建议:

1) M北枢纽路段调整汇流方案:B匝道为主交通量(交通量为次流方向的2倍)右侧合流,存在一定安全风险,根据《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21-2014) 10.3.3条,建议下阶段进一步考虑优化合流形式。

2) Y枢纽至M北枢纽路段承担通道功能,设计速度建议调整为100 km/h:M北枢纽以南路段双向六车道设计速度100 km/h,而Y枢纽至M北枢纽路段双向8车道设计速度80 km/h,与承担的通道功能匹配性不佳,设计速度建议调整为100 km/h。

3) M北A、B匝道路段最小圆曲线半径为400 m,挖方路段视距不足,项目区属于有凝冻地区,匝道路段最小圆曲线半径无法满足最大超高值为6%时的圆曲线半径极限值,存在长直线接小半径弯的协调性问题,建议匝道对线形进行优化,增大曲线半径。

4) 施工期移位新建N南落地互通,在施工图设计中对相关保通、改扩建施工组织资料进行补充完善。

4.4. 施工图设计阶段互通方案模糊综合评价

设计单位采纳了安评意见,施工图设计阶段将方案调整为主线贯通,西–南方向为主交通流向的主线分合流方式,被交路搭接主线方案,增大了A、B匝道半径,且避免了拼宽J大桥,解决了初步设计方案中的安全问题,形成施工图互通设计方案,方案示意图5如下。

进一步对施工图设计阶段的互通方案进行安全性评价(表14),其中模糊综合评分为11.73,结果为“好”。说明施工图方案较初步设计阶段方案二在交通安全方面更有优势,彰显安评在初步设计方案比选中的作用。

Table 14. Fuzzy comprehensive evaluation set for interchange design scheme of detailed design stage

表14. 施工图设计阶段互通方案(枢纽)的模糊综合评价集

Figure 5. Interchange design scheme of detailed design stage

图5. 施工图设计阶段互通方案(枢纽)

比较初设两个方案及施工图方案综合得分结果,如下表15:

Table 15. Results of design scheme 1# , 2# and detailed design stage

表15. 方案一、方案二和施工图方案评分表

5. 结语

本文针对互通比选方案安评问题,在大量的安全性评价实践和《公路项目安全性评价规程》(T/CECS G: E10-2021)研究的基础上,首先选取了5个对交通安全影响较大的一级指标(立交构型、交通适应性、设施间距、设计指标符合性、交通安全设施布设)并构建了一套评价指标体系。然后,本文提出模糊综合评价法定量得分及定性分析相结合的评价方法。最后,文章以M北枢纽互通为例进行模型验证,根据模糊综合评价得分值评估出安全占优的推荐方案,并结合定性对比分析的结果提出推荐方案的具体问题,安评建议在施工图设计阶段得到落实。因此,本文认为提出的评价指标体系及评价模型能够为互通式立体交叉比选方案安全性评价提供方法指导,文章结论将支撑《公路项目安全性评价规程》(T/CECS G: E10-2021)、贵州省公路项目安全性评价指南(项目编号:2020-141-022)相关条文。

基金项目

项目名称及编号:《公路项目安全性评价规程》(T/CECS G: E10-2021)、贵州省公路项目安全性评价指南(2020-141-022)。