1. 引言

近年来,随着国际间的学术交流越来越多,英语学术写作作为学术交流的重要手段,是学术国际化过程中的重要一环,也是表明作者学术身份和立场的主要途径。但是在英语教学过程中,英语学术写作中文献引用和建构作者声音对教师和学生通常是具有挑战性的问题,尤其是如何在学术论文通过规范的引用文献建构写作者声音引起了不少国内外学者们的关注。在学术论文中,对于文献资源的借用是极其重要的,写作者通过引用文献,构建知识网络,将他人观点与自身观点进行对比考量,并融入写作中,发出自我声音。因此,写作者在学术论文中声音的建构被认为是必不可少的 [1] ,如何在二语学术写作中正确利用文献资源构建写作者声音的研究尤为重要。

许多话语特征都有助于构建写作者声音,如模糊限制语、语气加强词、元话语和引文 [2] [3] 。其中写作者通过引用参考文献为自己提供科研依据,表明自己研究的重要性,同时在探讨前人研究的基础上,阐述自己的研究与前人研究的区别。在文献引用中需要作者同时处理自己的声音和被引用作者的声音。更准确地说,文献引用涉及双重发声,即作者将自己的意图和立场注入到他人的表述中。鉴于引文中蕴含“对话性和互文性” [4] ,不同形式的引用,都可能对写作者声音的建构产生影响,例如概述、释义与直接引用三种引用形式;概念含义、理论模型、观点解释等引用内容;独立归属、参考例证、关联比较等引用策略;融入式与非融入式文本实现形式。

虽然文献引用已经被广泛研究,但它与写作者话语建构的关系尚未被充分探讨。此外,国内外初级研究者(博士)论文中写作者通过文献引用的话语建构是否存在差异并未被探讨。对中国本土初级研究者(博士)与国外初级研究者(博士)论文文献引用中的作者声音进行分析和比较,可以提高二语写作者对跨学术语境写作的敏感度,同时也有助于他们认识到文献引用在英语学术语篇中传达作者声音时所起的作用。与英语母语写作者或其他二语写作者一样,中国本土初级研究者(博士)在文献引用方面存在一定的困难 [5] [6] ,尤其是在如何通过引文建构写作者声音方面 [7] 。本研究旨在探讨国内外初级研究者(博士)论文中文献引用与作者声音建构的关系,以及国内外初级研究者(博士)论文中写作者通过文献引用构建作者声音的差异。

2. 学术写作中的写作者声音建构

2.1. 学术写作中的写作者声音

关于二语写作者声音的研究自20世纪90年代中期以来逐渐有所发展,并引起国内外学者的关注与讨论 [8] 。写作者声音(Authorial Voice)源自西方修辞学传统 [9] 。声音可以被视为一个人观点的代表 [1] 或一个人话语身份的代表 [10] 又或是学术知名度 [11] 。构建一个有力的写作者声音是英语学术语篇的典型特征 [12] 。Mastuda [10] 将声音定义为语言使用者有意识或无意识地选择使用社会中可获得的却又不断变化的话语或非话语因素所取得的一种融合性效果,确切来说,这种效果是由写作者与读者共同创造的。随后,Hyland [13] 指出声音是一个多方面的概念,写作者声音包括个体性与社会性两个层面,这两个层面相互依存。据此,一个关于写作者声音的互动模型应运而生,从个体性和社会性两个方面来分析写作者声音。

学术写作是在前人观点的基础上进行延伸和创新,提出自己的主张,写作者通过文献引用将自身研究置于专业领域内,在展示自身学术背景的同时,也为读者呈现清晰的知识网络。关于文献引用在学术写作中的作用已有颇多研究,如前文所述,掌握文献引用能力对提高学术写作的水平十分重要,但其受到的重视还不够多。从教学层面讲,要提高从事二语写作教学的教师对于文献引用能力的教学意识,将其融入课堂教学之中,从而提高学生的文献引用能力和意识 [14] 。从写作者(学生)角度来说,不合理的文献引用会降低学术论文的价值,对论文可读性产生不良影响,造成“引用矮化”的现象 [15] ,不利于构建写作者声音。因此,在引用文献时,应注意写作者声音的建构涉及到写作者自身、被引文献作者和读者三方面,并兼顾写作者声音的个体性和社会性特征。

2.2. 文献引用中的写作者声音

在前人对于文献引用研究的基础上,研究者对在学术写作中文献引用的研究主要从四个维度展开。

第一个维度是文献引用的形式。Hyland [16] 将其分为三类:直接引用、概述和概括。直接引用是“对话扩展性”的,这类引用可以为写作者在评价被引文献时创造一定的话语空间,构建写作者声音。而释义与概述是对话收缩性的,写作者利用这两种引用形式,对被引文献内容进行再语境化,将引文与写作者声音融合在一起,建立一个属于写作者的文本语境,从而加强写作者声音 [16] [17] 。这三种文献引用形式体现了语言的人际功能,实现了写作者与被引作者之间的学术对话与交流。

第二个维度是引用内容。徐昉 [18] 从系统功能语言学的元语言功能视角出发,基于语言的概念功能提出引证的内容广涉能力这一构念:引用前人研究中的概念含义、术语名称、理论模型、观点解释、研究课题、研究方法和研究结果等。

第三个维度是引用策略。引用策略是指通过引用手段与前人研究建立互动与联系,形成知识网络,并为自己的研究构建学术背景,提供理论基础。在徐昉 [18] 提出的文献引用框架中,引用策略被分为六类,分别是独立归属,参考例证,溯本求源,采纳应用、关联/比较、综合归纳。

第四个维度是引文融入语篇的方式。徐昉 [18] 指出,在语篇融入的过程中,以最合适的文本形式,协助作者表达立场观点和建立人际互动关系,要求融入文本的引用方式自然、多样、合理。语篇融入方式可以具体分为两类:融入式引用和非融入式引用。非融入式引用是指将引用的作者信息放于句尾括号内,独立于句子信息之外,强调引文内容而非被引作者,且不会影响写作过程中的语篇连贯性,能够完整明确地传达写作者的声音。融入式引用将作者信息作为一个语法成分融入句子结构之中,强调被引作者的观点立场,一旦使用不慎,可能会导致“购物清单”式的文献引用,并弱化写作者的声音。

如上所述,文献引用作为一个重要的话语特征,对于构建写作者声音的作用是多方面的,本研究通过分析国内外初级研究者(博士)论文的四个部分:引言、文献综述、研究方法和结果讨论,来探讨写作者声音在国内外博士初级研究者论文的引文中有何异同。本研究的研究问题如下:

在国内初级研究者撰写的博士论文中,对于采用直接引用、概述和释义的引用形式构建写作者声音是否存在差异?

在国内外初级研究者撰写的博士论文的不同章节中,引用内容有什么不同,写作者的声音又是如何构建的?

在国内外初级研究者撰写的博士论文的不同章节中,所采用的引用策略有什么不同,写作者的声音又是如何构建的?

在国内外初级研究者撰写的博士论文中,如何通过使用融入式引用和非融入式引用构建写作者声音是否存在差异?

3. 研究方法

3.1. 语料

本研究搜集了近20年语言学博士论文,建成两个语料库:1) 中国本土初级研究者(博士)论文库;2) 国外初级研究者(博士)论文库。由于学位论文只能代表母语为汉语和母语为英语的学习者群体的学术英语写作特征,无法代表成熟的专业写作特征,本研究界定博士论文写作者为初级研究者。其中,国内博士论文在中国知网以“应用语言学”为关键词进行检索,并在资源类型中选择“博士”;国外博士论文在英国硕博论文搜索平台以“Applied Linguistics”为关键词进行检索,并选定资源类型为“博士”级别的论文,同时,为最大程度确认国外初级研究者的身份,本研究仅选取姓名为日耳曼或罗马起源的国外初级研究者的论文。为确保两个语料库的可比性,每个语料库均包含20篇博士论文,每篇论文不包括摘要、表格、图表、标注、脚注、文献、附录和致谢。两个语料库详细信息见表1。

Table 1. Corpora of doctoral dissertations by domestic and international junior researchers

表1. 国内、国外初级研究者博士论文语料统计信息

3.2. 分析框架

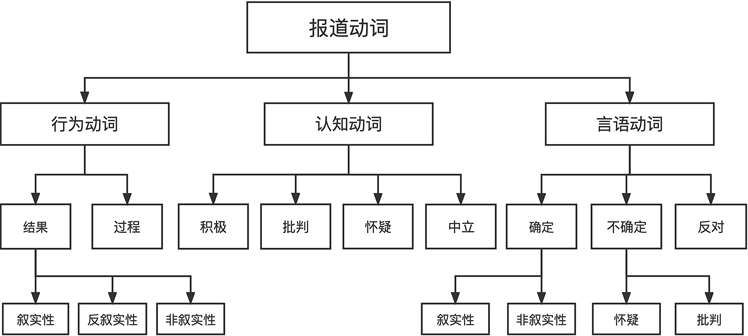

本研究以语言的三大元功能角度为基础,对徐昉 [18] 提出的文献引用框架进行了补充,加入了文献引用实现方式 [19] 这一维度,从引用内容、引用策略、文本特征、引用形式四个维度对文内引用进行分析与标注,具体分析框架见表2。此外,本研究采用关于报道动词的分类(见图1),将其作为动词支配融入式引用的一部分,来探讨国内、外初级研究者对于被引文献的立场与态度。

Table 2. Analytical framework for citations

表2. 文献引用分析框架

Figure 1. Taxonomy of reporting verbs (Hyland, 2002)

图1. 报道动词分类(Hyland, 2002)

3.3. 数据分析

本研究主要分三步进行数据分析。首先,根据表2中的分析框架,对语料中引文的引用内容、引用策略、引用形式、文本融入形式进行人工标注。其次,利用Antconc语料库分析软件对语料进行检索,统计文献引用在四个不同维度的使用情况。再次,在此基础上展开定量和定性分析和讨论,来探索国内外初级研究者在学术写作中对于各类引用的使用偏好,从而探讨国内外二语写作者在学术写作中构建写作者声音上的异同,以及文献引用能力对二语学术中写作者声音构建的影响。

4. 写作者声音建构和文献引用能力的关系

4.1. 引用形式

从整体来看,国内外初级研究者在三种引用形式的频次上相差不大(具体数据见表3),两组研究者对“概述”的使用频次大概均是“直接引用”和“释义”的3倍。“概述”允许作者将所引用内容以写作者的文本语境重新描述,并将其与写作者的声音融合;将不同前人的研究编织在一起以支持写作者的论点,文本则可以有效展开,从而使写作者声音清晰地建立在现有网格化的文献基础之上。

Table 3. The distribution of citation forms in the papers of junior researchers at home and abroad (%)

表3. 国内外初级研究者论文中的引用形式分布情况(%)

从引用形式的具体差异来看,与普遍预期相反,国内初级研究者在“概述”的使用上略高于国外初级研究者,而在“直接引用”这种形式的使用上略少于国外初级研究者。Petric [20] 和Peng [7] 对高、低水平写作者的论文研究均指出高水平的学术论文使用直接引用的频率要远高于低水平的学术论文。

如表4所示,在对本研究语料进一步探究发现,国外初级研究者的引文平均较短(14.12),他们更高频次地使用了“引用片段”(514次)和“简短引用”(122次),且这些片段都被融入到了写作者文本话语中。未进行加工的“直接引用”或“扩展引用”通常对所引用内容未加以评论,容易造成写作者声音的边缘化,导致自我观点的缺失,不利于写作者表达个人立场,而“引用片段”和“简短引用”则为写作者声音建构留有足够的空间,写作者可以根据自己的文本语境,融入自己的声音,表达个人立场。

Table 4. Types of direct quotations (%)

表4. 直接引用类型(%)

4.2. 引用内容

学术写作者声音的有效构建,需要所引用的文献内容广泛全面,能够辅助突出学术论文各章节的修辞功能。从表5可知,国内外初级研究者在论文的不同章节中所引用内容的重点存在异同。

首先,学术论文引言部分通常以确立研究领域开始,继而通过概述性地引用前人的研究指出研究空白,最后阐明作者的研究如何填补空白 [21] 。数据显示,国内初级研究者在论文引言部分的引用内容主要是观点解释,频次高达67.95%,而对课题内容的引用只占20.96%,对于理论模型和研究结果的引用则更少,占比分别为6.99%和4.10%;国外初级研究者对于观点解释(49.54%)及课题内容(35.78%)的引用频次相差较小,对于理论模型和研究结果的引用同样较少,占比分别为5.05%和9.63%。相较于国外初级研究者,国内初级研究者在引言部分对所选研究课题的熟悉程度和其确立研究空间合理性方面略为薄弱,进而导致作者声音的建构缺少基本的文献支撑。

第二,通过文献引用,可以使论文的文献综述部分形成一个由远及近的良好架构。“文献综述部分首先提供研究的远景,即相关的课题内容;然后过渡到中景,即综述前人的研究发现;最后呈现研究近景,即围绕作者拟探讨的问题,具体阐释前人观点” [22] 。统计结果表明,国外初级研究者随着远景(课题内容:18.50%)到中景(研究结果:21.20%),再到近景(观点解释:32.08%)的发展,不同内容的文献引用总量不断递增,这和徐昉 [22] 的研究结果基本一致。但是,国内初级研究者在中景(研究结果:21.25%)的引用上远低于国外初级研究者(研究结果:28.70%);其大部分引用内容集中在对前人观点的解释上,即研究近景(观点解释:46.60%)。这说明国内初级研究者没有通过恰当引用文献,协助作者架构一个层次分明的知识图谱,在一定程度上减弱了作者在提出研究问题、构建研究团体共识时的声音建构。

第三,研究方法部分需要描述所采用的设计与方法并证明其能够有效解决研究问题。统计显示,国外初级研究者大量引用前人学者的研究方法(31.19%),其次引用观点解释(26.84%)、概念定义(25.69%)和理论模型(8.94%)。而国内初级研究者则过多引用概念定义(30.22%)和观点解释(33.93%),对于前人的研究方法则引用相对较少(26.70%),理论模型最少(8.88%)。这个对比结果表明国内初级研究者在研究方法部分的引用重点略有偏失,在呈现自己的研究设计与方法时,没有重视需要通过引用的形式告知读者前人为解决类似问题,采用了何种研究设计或方法,对设计和方法是否存在争议等,写作者声音建构的理据较为薄弱。

第四,结果讨论部分需要交代研究发现及其意义,阐释自身研究发现与前人研究有何关联,并为后续研究提供启示。通过对比国内外初级研究者论文的结果讨论部分,可以得知国内初级研究者注重与前人研究结果产生关联,对研究结果的引用频次较高(57.37%),观点解释引用较少(33.03%)。从数量上来看,研究结果的引用量接近观点解释的2倍,缺乏对前人研究结果的“总结”与“评价”,不利于在研究中阐释自身观点与“报告研究结果”,作者声音力度较弱。反观国外初级研究者在结果讨论部分的引用情况,他们更倾向于引用观点解释,并辅以研究结果。而相比与国内初级研究者,国外初级研究者对观点解释的引用量(55.04%)远大于研究结果的引用量(34.28%)。由此可见,国外初级研究者论文结果讨论部分的内容重点可分为两部分,一部分在于把自己的研究发现与前人研究发现进行比较,另一部分通过引用各种观点来解释和讨论所得出的研究发现,从而提升自己研究的价值,作者声音力度较强。

Table 5. Distribution of citation content in various parts of junior researchers’ papers at home and abroad (%)

表5. 国内外初级研究者论文各部分中的引用内容分布情况(%)

4.3. 引用策略

在引言、文献综述和结果部分,国外初级研究者的引用都以“关联比较”策略占主导地位(其中文献综述部分的关联比较占57.55%;引言部分的关联比较占30.35%;结果部分的关联比较占23.69%) (见表6),这与徐昉 [22] 的研究结果相似。可见,国外初级研究者比较重视在文献综述过程中通过引用之间的关联和比较,来建立与课题相关的研究领域和背景;在研究方法部分,国外初级研究者搭配使用“参考例证”(21.78%)和“采纳应用”(20.80%)两种策略(见表6)。说明国外初级研究者倾向于通过参考和例证,向读者介绍相关的研究设计和方法,并通过采纳和应用的策略表达在研究中对前人研究方法的传承,增强研究的可信度,为写作者声音的建构提供了有力的支撑。在结果讨论讨论部分再通过引用之间的关联比较,把自己的研究与前人的研究联系起来。“关联比较”能够较好地帮助写作者从前人的研究中获得佐证和支持,或凸显自我研究的独特性,从而构建写作者自己的学术声音。

国内初级研究者在引言与文献综述部分所采用的引用策略类别与国外初级研究者大体相同,由表6可知“关联”的使用频次最多(52.29%),其次是“独立归属”(25.50%),最后是“参考例证”(16.11%)和溯本求源(6.10%),在作者声音建构方面差异并不明显。然而,在研究方法与结果讨论部分则有不同的策略选择。

在研究方法部分,国内初级研究者使用“独立归属”策略(21.05%)最多、“参考例证”(18.32%)则最少(见表6),这说明国内初级研究者在向读者展示研究所用的设计方法与技术时对其科学性和可信度的考量与国外初级研究者存在一定的差距,写作者声音建构缺少支撑。

在结果讨论部分,与国外初级研究者更多使用“关联”(23.69%)和“比较”(21.28%)策略不同,国内初级研究者使用频次最高的引用策略是“比较”(26.47%),其次为“独立归属”(24.56%) (见表6),这说明国内初级研究者较为注重与前人研究做比较,且过多使用“独立归属”,不利于建立研究网络,展示自我研究价值。此外,在结果讨论部分国外初级研究者对于策略使用的种类略多于国内初级研究者,如“参考例证”见于国外初级研究者论文的结果讨论部分,却未在国内初级研究者论文中的相同部分体现,后者引证间的相互联系相对较弱。

Table 6. Distribution of citation strategies in various parts of junior researchers’ papers at home and abroad (%)

表6. 国内外初级研究者论文各部分中的引用策略分布情况(%)

由以上分析可见,国内初级研究者在学术写作中要注意把握论文各个章节和语步的修辞功能,合理使用引用策略,重视引证间的相互联系,加强写作者的声音建构。

4.4. 文本实现形式

如表7所示,国外初级研究者在论文中使用较多的是非融入式引用,超过半数(59.09%)。如前文提到的,非融入式引用将作者信息独立于句子之外,强调写作者的观点与立场,因此能够在学术论文写作中更好地融入和体现写作者声音;但国内初级研究者的论文中多使用融入式引用,使用数量超过一半(54.04%),融入式引用将作者信息作为语法成分融入句子结构(见表8),意在强调被引作者的观点立场,因此在写作者声音建构方面相对较弱。

Table 7. The distribution of text integration methods of citations in the papers of junior researchers at home and abroad (%)

表7. 国内外初级研究者论文中引文的语篇融入方式分布情况(%)

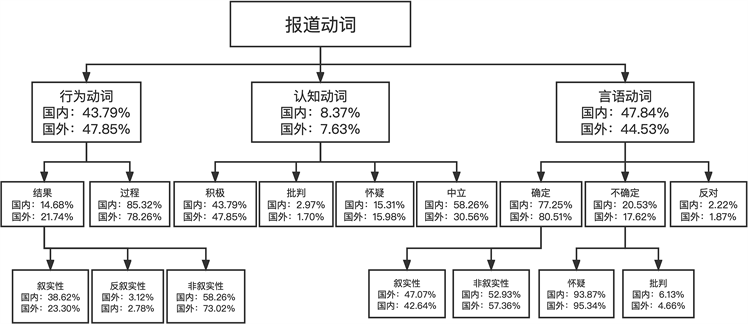

从语料数据中可以看出(见图2),国内外初级研究者对于报道动词的使用倾向大致相同,整体来看,研究动词和话语动词共占报道动词使用总数的90%以上。研究动词在国内外初级研究者论文中所占比例与Peng [7] 的研究结果相似,但研究动词所占的比例高于Hyland [16] 研究中的比例,而话语动词的比例则低于后者的研究结果。国内外初级研究者使用了大量的研究动词来叙述研究活动,表明他们是在实践的基础上来提出自己的命题。在具体词汇的使用方面,国内外初级研究者的偏好不同,如国内初级研究者倾向于使用find,discover;confirm等,而国外初级研究者更习惯使用identify,develop;demonstrate等词汇;在认知动词的使用方面,国内初级研究者频繁使用表示积极或消极态度的词汇来表明自己对被引文献的态度,如:agree,disagree等,从而表达出较强的写作者声音,但需要引起注意的是,在对于被引文献提出强烈的质疑或反对时,写作者需要确认是否有充足的实践经验或证据来支撑自己;反观国外初级研究者,他们更倾向于使用态度中立的词汇来表达自己对被引文献的观点,如:review,conceive等,为阐释自己的研究发现做铺垫;同时,使用礼貌语或委婉语来评价他人的研究,有利于建立客观的写作者声音,避免将写作者的观点强加给被引作者,为学术沟通留下余地。

由上述分析可知,为了更好地建构写作者声音,提高学术写作水平,被引文献以恰当的实现形式融入语篇之中就显得十分重要,因此在学术写作中应该有选择地将融入式引用与非融入式引用相结合,重视报道动词的作用。

Table 8. Integral citation types—the component of the author’s information in the sentence structure of citation (%)

表8. 融入式引用——作者信息在引文句子结构中所作成分(%)

Figure 2. Usage data of reporting verbs

图2. 报道动词使用数据

5. 结语

本研究从引用形式、引用内容、引用策略和文本实现形式四个维度入手,探讨二语学术写作中的写作者如何通过文献引用进行声音建构。

研究发现,与国外初级研究者相比,在引用形式上,国内初级研究者可以灵活使用“概括”来加强自我的立场表达、开启对话空间,但在如何将写作者声音融入到“片段引用”和“简短引用”中仍然处于初级阶段;在引用内容方面,国内初级研究者在论文各个章节中都存在引用重点有所缺失的情况,如在引言和文献综述部分局限于“观点解释”,欠缺对“课题内容”的引用,在研究方法部分过多引用“概念定义”,而缺少对前人“研究方法”有效性的论证,在结果讨论部分过于关注前人的“研究结果”,对于“观点解释”的讨论不足,未能深度剖析解读自己研究发现和价值;在引用策略方面,国内初级研究者在方法和结论部分所采用的策略类型均存在搭配不当的问题,如在研究方法部分,将“独立归属”与“采纳应用”两种策略搭配使用,较少使用“参考例证”策略,不能很好地达到向读者介绍相关研究设计和方法的目的,在结论部分,将“比较”与“独立归属”两种策略搭配使用,缺少与相关研究的“关联”,在一定程度上减弱了引证的人际互动能力;在文本实现形式方面,国内初级研究者更倾向于使用强调被引作者声音的“融入式引用”,且对于“作者信息作主语”形式使用较多,过于强调被引作者,在一定程度上削弱和边缘化了写作者的声音。

研究结果对我国新手研究者在撰写学术论文的主体部分如何引用文献具有重要的启发。文献引用中的内容筛选、策略选择、文本融入和引用实现形式的使用,可以不同程度地反映写作者自我学术身份的建构,影响写作者与读者之间的关系建立。在教学中,教师需要强调文献引用与写作者声音建构之间的关联和在自己的学术论文中建构作者声音意识的重要性,引导学生在实践中,在内容广涉、人际互动和语篇融入方面提高自己的文献引用能力。

参考文献