1. 引言

草原鼠害的概念是生活在草原上鼠类因其种群数量过大而超过了环境承载力,对草地健康和畜牧业的发展产生了不利影响 [1] 。传统鼠害监测手段主要以人工调查为主,通过定点观测、堵洞查盗法、夹日(夜)法等调查其种群数量,从而采取防治措施 [2] 。长时间序列的监测主要是基于人工观测,这些方法往往费时费力,且存在调查成本高,调查面积小,代表性差等缺点。

近年来,基于遥感技术监测鼠害已经得到了初步发展。遥感技术的发展,为鼠害监测提供了新的途径。在大空间尺度上,国内外已有学者进行了相关研究:Wilschut等使用SPOT、Quick Bird等高分卫星,分析了哈萨克斯坦的大沙鼠洞群分布模式,并进一步区分了有效洞群和非有效洞群 [3] [4] [5] 。2017年徐正刚等采用MODIS卫星遥感影像来进行植物指标的采集,研究洞庭湖鼠害,并以测定的指数的变动为评价基准,对所划定区域的东部田鼠大疫情进行了预测。以往研究中所利用到的资料大多是通过多种途径采集到的高、中分辨率资料 [6] 。黄建文等利用Landsat8照相设备上的TM图像,分析了天然梭梭林鼠害发生前后的土壤调节指数,植物指数和植被生长状况,为鼠害的动态监控提供了依据 [7] 。目前,无人机也开始广泛应用于遥感行业 [8] - [13] 。花蕊 [14] 等采用无人机低空遥感技术,以生态学和统计学理论为基础,对青藏高原鼠害面积进行统计提取。张涛等 [15] 利用无人机携带高光谱仪对荒漠化草原进行数据采集,提出鼠洞指数(rat hole index, RHI)对草原鼠洞进行识别,有效地提高草原鼠洞的识别精度和效率。周俗等 [16] 人将Mask R-CNN卷积神经网络模型、Res2Net网络与无人机影像数据相结合,提出了一种新型草原地物类型的识别与分割方法,对草原不同地物类型进行检测和分割,进而统计相应地物类型的面积与数量,建立了若尔盖草原的鼠害监测模型。

然而,尽管遥感技术在草原资源调查和病虫灾害监测方面取得了进展,但在草地鼠害检测方面仍然处于探索阶段 [17] 。目前的研究多集中于数据采集和处理方法,但如何将这些技术应用于实际的鼠害防治仍然是一个挑战。此外,遥感数据的解释和分析仍需依赖于地面调查和生态学知识,这方面的研究还不够充分。

本研究旨在通过结合遥感技术与无人机地面调查,识别影响草原鼠害发生的关键生物因子,并构建基于遥感技术的草原鼠害检测模型,以期为有效治理鼠害、保护草原生态环境提供决策依据。

2. 数据与方法

2.1. 研究区概况

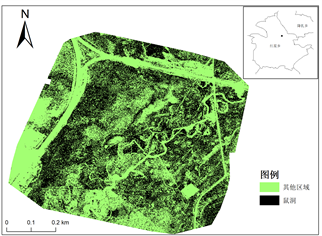

若尔盖县位于四川省北部的阿坝藏族羌族自治州(图1),地处青藏高原东北边缘,是若尔盖草原主要区域,也是四川十大纯牧业县之一。全县辖区面积10620 km²,年平均气温1.1℃,年平均降水为660 mm。东部农牧区气候温和,冬季晴日多,日照强,温差大,夏季雨热同季,降雨主要集中在夏末秋初,旱季则出现在春末夏初。若尔盖高寒草地是草原鼠害发生严重的地区之一,经201~2019年现场勘察发现,研究区内害鼠以高原鼠兔为主,在调研期间也尚有观察到其他鼠种,但数量较少,危害较轻。高原鼠兔主要分布在我国青藏高原地区,海拔在3200~4800 m范围内,最喜栖息于植被低矮、景观开阔的低矮山麓阶地和土质疏松的缓坡及河谷地带,生活方式以洞穴栖息为主。根据四川草原总站的实际统计,2018年四川草原发生鼠害平均面积为2.84 × 106 hm²,比去年增长约为4.7%,重度破坏面积约为1.82 × 106 hm²,比去年增长约为10%,鼠害地发生已经严重影响草原畜牧业的可持续发展 [18] 。

Figure 1. Schematic diagram of the location of the study area

图1. 研究区位置示意图

2.2. 数据准备

2.2.1. 无人机数据

本研究所采用的无人机相片是在2021年5月拍摄的,共选取了24个取样点,这些点均匀分布在若尔盖全区。针对往期资料中显示危害较为严重的北部地区,进行了加密采样。每个样方点都采用相同的数据获取方式,每个小点位拍摄的照片数量在28至68张之间,平均选择32张照片进行处理。在鼠害严重且分布位置明显的地区,如红星镇,尽量选择了更多的照片,本研究在红星镇选取了68张影像。而在鼠害信息不明显的地区,例如西南部花田,则选取了28张影像进行处理,图2为无人机所拍摄鼠害较严重区域影像。

使用无人机影像处理软件Pix4Dmapper对这些影像进行处理。将处理后的相片导入处理对话框中,软件会自动检测相片质量,以确保样点相片的重叠率达到80%以上。然后对航摄相片进行拼接和镶嵌,生成数字表面模型(DSM),同时系统会提供质量检测报告。我们保证每个像素所计算的叠加图像数量大于四,在达到交叠要求后,勾选点云后会自动生成三角纹理,并将其处理为数字正射影像。由于本实验所选取的无人机影像只包含红绿蓝三种颜色的滤波,没有定量的多光谱信息,因此无法方便地进行道路和水体的剔除操作。为了得出研究区的其他色彩特征和相应的纹理特征,通过对灰度直方图进行灰度共生矩阵的提取(表1)以及纹理分析等操作进行了处理。

通过软件生成航空摄影照片的反射图和指标映射,对所有摄像机的图像进行平均化,并对黑白图像进行色彩编码,可以观察到每个像素的重新投射错误的平均方向和尺寸。在剔除投射错误的像元值后,得到处理区域的指数地图。

为了更好地显示研究区鼠洞的信息,Pix4D处理流程中对这些矢量进行了按比例处理。比例尺指示值被设定为1像素误差的大小,以生成研究区的指数地图,其计算公式(1)如下:

(1)

其中,R是红波,G是绿波,B是蓝波。利用生成的无人机影像反射地图进行密度分割,进一步修正初始无人机影像,得到基于一个像素误差的指数地图,指数地图可以有效的剔除公路以及河流的影响,方便后续提取鼠害信息。

2.2.2. DEM高程数据

ALOS是日本宇宙航空研究所(JAXA)的Advanced Land Observing Satellite-1 (高级陆地观测卫星-1,ALOS)项目。ALOS-12m地形数据,来源于ALOS的PALSAR传感器。PALSAR有多种观测模式,包括单极化(FBS)、多极化(FBD)以及极化模式(PLR)。自2006年至2011年,PALSAR的L波段合成孔径雷达(SAR)产生了大量的全天候观测成果。ALOS PALSAR RTC数据集产品自2014年10月开始发布,一年后完成。项目中包含的数据是除南极洲,格陵兰岛,冰岛和欧亚大陆北部以外的所有全球陆地区域的精细波束(FBS、FBD)和极化(PLR)数据。本研究的高程数据来自于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/),获取研究区内若尔盖县全球数字高程模型空间分辨率为12.5 m的数据集,对研究区内的DEM数据集进行拼接和掩膜,得到若尔盖县DEM数据,并基于该数据集生成若尔盖县的坡向数据(图3)。

2.2.3. Sentinel-2数据

Sentinal-2系列星座分别于2015年6月23号发射升空Sentinel-2A卫星和2017年3月7号发射的Sentinel-2B卫星组成,协同工作。该卫星星座在高纬度地区3天可完成一个周期的完整成像,在低纬的赤道附件每5天可完成完整成像。Sentinel-2多光谱仪器(MSI)采样13个光谱带:10 m处的4个波段,20 m处的6个波段和60 m空间分辨率的3个波段。本文用到的Sentinel-2系列数据来源于欧洲航天局的官网(https://scihub.copernicus.eu/),选择与无人机拍照时间相近并且无云和少量薄云覆盖的影像,具体影像信息如表2所示,由于Sentinel-2的L1C级数据是经过了几何精校正的正射影像,所以只需要进行辐射定标和大气校正。将数据导入SNAP软件中,进行辐射定标和大气校正,然后将其输出为TIF格式数据,方便之后进行植被指数计算。

Table 2. Sentinel-2 experimental data

表2. Sentinel-2实验数据

2.2.4. 气象数据

由于若尔盖县范围内气象站台只有一个,因此本研究中收集了四川省内的若尔盖县、红原县、阿坝县、松潘县和甘肃省内的玛曲县、武都县、岷县和青海省的久治县共8个气象站台2011~2020年的日平均气温和日降水量。数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/)。日平均气温用于计算温度大于零的多年年平均积温,日降水量用于计算多年累积降水量。

3. 研究方法

3.1. 利用无人机数据提取鼠害

在航摄影像上建立样点,并进行图像拼接,提取数字高程模型(DEM)和数字正射模型(DOM),同时进行空间三角网密化,获取无人机正射影像,并建立数字地表模型。结合实地影像特点以及高原地区害鼠的活动范围、习性和体态等特征,建立解译标志,以便对无人机影像采用贝叶斯(Bayes)、最近邻法(KNN)、随机森林(Random Forest)和决策树(Decision Tree)这四种监督分类方法进行鼠害信息提取。最后,利用Kappa系数对结果进行精度检验。

3.1.1. 构建解译体系

本研究需要利用样本点拟合整个研究区,所以对无人机影像采用监督分类的方法进行提取分类,从无人机影像选取一块地物特征明显的样地作为训练区,在训练区中寻找具有标志性的鼠洞、裸地、草地以及湿地,记录其特征作为解译体系的指标。解译体系表3如下。

Table 3. Plateau zokor interpretation system

表3. 高原鼢鼠解译体系

3.1.2. 特征提取

本研究采用基于多尺度的影像分割方法对无人机影像进行分割,以处理鼠害地表信息的复杂性和对象的不规则性。使用ESP工具来评估不同分割尺度参数下影像对象同质性的局部变化(局部方差,LV)的变化率值(ROC-LV),以确定最佳分割尺度。一般来说,ESP计算得到的最优分割尺度可能不止一个,因为针对影像内的不同地物可能存在多个最优分割尺度。选择最佳尺度是鼠害地表信息提取的前提和重要步骤。在eCognition 9.0软件中,导入无人机鼠害影像,并通过ESP工具初步筛选出最佳尺度的范围。在ESP分割过程中,将参数形状因子权重设为0.6,紧致度因子权重设为0.4,光谱因子中红、绿、蓝波段权重都设为1。起始分割尺度为5,递进步长为1,进行分割尺度实验。

根据实地调查得到的鼠洞尺寸数据,进一步实验了初步筛选出的12、15和18三个分割尺度。较小的分割尺度会使分割效果更明显,但可能导致鼠洞过度分割。较大的分割尺度会导致分割的斑块数量急剧减少,一些鼠洞可能出现欠分割甚至未分割的情况,同时也难以很好地区分其他地物(如草地和裸地)。经过综合分析,确定了鼠洞的最优分割参数为多尺度分割参数尺度因子(Scale)为12,形状因子(Shape)为0.6,紧致度因子(Compactness)为0.4。对于鼢鼠土丘,进一步实验了初步筛选出的18、20和24三个分割尺度。最终确定鼢鼠土丘的最优分割参数为多尺度分割参数尺度因子(Scale)为20,形状因子(Shape)为0.6,紧致度因子(Compactness)为0.4。

采用贝叶斯(Bayes)、最邻近法(KNN)、随机树(Random Tree)和CART决策树(Decision Tree)四种监督分类方法来提取无人机小样地的鼠害信息。由于研究区采样月份和所拍摄到的地物的反射率差异,不同分类方法的分类精度也有所不同。因此,我们从无人机影像中选择小块样地,分别使用上述四种方法提取鼠洞信息,并以目视解译结果作为实测数据,使用Kappa系数对提取的鼠害信息进行精度检验。尺度划分的优劣与分类效果直接相关。为了实现更高的统计精度,并充分发挥无人机数据高精度的优势,采用尺度对比法对无人机影像进行网格划分。

经检验,基于面向对象的最邻近分类法在本实验中进行鼠害信息提取表现最好,kappa系数为0.81,整体准确率超过0.88,感兴趣区的分离度也较高,基本能够达到2,少数分离度为1.9,错分和漏分的情况较少,更适合本次所选用的无人机数据,故采用最邻近分类法对无人机样地进行鼠洞点的提取。然后对所选范围进行尺度划分,以便将无人机影像划分为小格网,便于鼠洞数量的统计。经处理后基于无人机样地的鼠洞提取分布情况如图4——以红星乡某拍摄样地为例。

Figure 4. Extraction of information regarding rodent burrows in a sample area of Hongxing township

图4. 红星乡某样地鼠洞提取信息

3.1.3. 鼠害等级划分

根据研究区实际状况,草地鼠害的等级分类可以采用自然间断点分级法。该方法结合了聚类的思维,旨在使每一组内部的相似性最大,同时使不同组之间的相异性最大。与传统聚类方法不同的是,自然断点法还兼顾了每一组中要素的范围和数量尽量相近的考虑。在本研究中,采用自然间断点分级法对提取出的鼠害结果进行分类,共划分为5个等级:0级:表示提取出没有鼠害的区域,即鼠害程度为零。1级:表示鼠害程度比较轻微,一般不需要特别采取手段来消灭鼠害。2级:表示一般鼠害程度,可能需要在关键地区加强灭鼠措施。3级:表示鼠害程度较为严重,为了避免鼠害带来较大的损失,可能需要主动采取措施来消灭鼠害。4级:表示鼠害在研究区内大规模流行,应采取应急措施来消灭鼠害,以避免进一步损失。通过自然间断点分级法,可以根据鼠害的程度将提取出的鼠害结果分为不同等级,提供了对鼠害程度的客观评估,并为采取相应的鼠害防治措施提供指导。

3.2. 草原鼠害等级模拟——随机森林模型

随机森林(Random Forest, RF)是一种机器学习算法 [19] 。它是分类与回归树的扩展,利用bootstrap重抽样从原始样本中构建多个决策树模型。每个决策树模型通过随机选择部分特征进行最优分裂来构建。在预测阶段,采用投票策略(对于分类问题)或均值(对于回归问题)的方式获得最终预测结果。相对于单个决策树,随机森林更加稳定且具有更高的预测准确性。

在若尔盖草原鼠害模拟中,随机选择70%的样本数据,利用随机森林机器学习方法构建鼠害情况的模拟模型。剩下的30%的样本数据可以作为独立样本用于评价和验证模型的精度 [20] [21] 。这样可以检验模型的能力和性能。最后,基于土地覆盖数据,可以排除水体、人工地表等其他地表覆盖类型,提取出草地等土地覆盖类型内的草原鼠害信息。通过随机森林模型的构建和验证,并结合土地覆盖数据的分析,可以实现对若尔盖草原鼠害的模拟和预测。这种方法可以提供对鼠害情况的模拟模型,帮助了解和预测草原鼠害的分布和发展情况。

4. 鼠害检测模型的建立

4.1. 鼠害影响因子筛选

在鼠害危害程度的分析和指标构建中,通常使用鼠洞数量作为最直观和重要的指标。然而,近年来的研究表明,除了鼠洞数量,其他自然因素也可以作为影响因子来反映鼠害程度,并进一步反映不同鼠种对草地破坏的影响。其中,NDVI (归一化植被指数)是最常用的植被指标之一。研究表明,在没有其他威胁物种生存的自然环境中,害鼠选择生长着较好植被覆盖的土地,而避免在植被覆盖较低的地区筑巢。因此,NDVI值与有害鼠洞数量之间存在明显的相关性 [22] [23] 。另外,一些研究 [24] [25] 发现气温和降水量与高原地区鼠类分布密切相关。研究还发现,随着全球温度和降水的变化,鼠害的地理分布也发生了变化。

使用ENVI5.3软件对鼠洞样点进行了河网化处理,并利用ArcGIS精确提取了每个样本点的鼠洞数据。我们将这些数据与NDVI、年均降水量、气温等关键影响因素进行了深入的相关性分析。通过筛选拟合程度较高的样本点,本研究采用了一系列回归模型,如一次线性、二次线性和指数对数回归模型,来模拟鼠洞数量与这些环境因素之间的关系。在回归分析中,选择了拟合效果最佳的方程,以估计样地的鼠害情况。综合这些分析,本研究最终确定了归一化植被指数(NDVI)、年均降水量、坡向和年均地表积温数据作为影响鼠害的主要因素。这些因素不仅覆盖了气候和地理多个维度,而且为构建一个全面的随机森林模型提供了坚实基础,以便更准确地预测和评估鼠害的情况

4.2. 随机森林模型构建

鼠害分类模型利用了Python 3.9环境下的scikit-learn库中的随机森林算法。随机森林算法在本研究中的实现主要通过调用sklearn.ensemble.RandomForestClassifier函数。在构建随机森林模型时,重点考虑了两个关键参数:“n_estimators”和“max_depth.n_estimators”参数用于设置随机森林中决策树的数量。决策树的数量越多,模型的复杂度越高,理论上对训练数据的拟合度也会越好,但同时也可能会增加过拟合的风险和计算的复杂度。考虑到训练样本的数量以及计算资源的限制,经过调参选择了200作为“n_estimators”的值。“max_depth”参数用于控制每棵决策树的最大深度。深度越大,每棵树的复杂度越高,能够捕捉更多的数据特征,但也可能导致过拟合。反之,深度越小,模型的复杂度就越低,过拟合的风险就会降低,但可能会造成欠拟合。其次,将“max_depth”设为10,以在模型复杂度和过拟合之间取得平衡。在利用这些参数构建随机森林模型之后,将其应用于多个输入影像的分类问题,并利用已有的地物类型作为标签进行训练。在训练结束后,使用模型对新的影像进行了预测,并将预测结果保存为新的GeoTIFF文件。

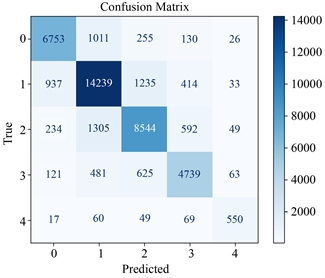

模型构建后对模型进行检验,采用未参与建模的10个样方进行验证,将实测值与预测值进行对比分析,得出鼠害模拟分类评价,其中Kappa系数为0.748,显示了模型的预测准确性明显高于随机分类(Kappa系数为0表示随机分类,为1表示完全准确)。这表明了模型具有较高的预测一致性。鼠害模拟准确率为81.8%,意味着在所有样本中,模型预测正确的比例达到了81.8%。这体现了模型在总体上的较高预测精度。混淆矩阵如图5所示,模型在无鼠害的预测精度最高,准确预测了83.76%的样本,而在四级鼠害的预测上,模型的表现较弱,准确率只有76.28%。而在整体的精确率和召回率上,精确率为80%,说明在模型预测为正例的样本中,有80%是真正的正例。召回率为79.6%,意味着在所有真正例中,模型能够正确识别出79.6%,这表明模型在避免误报(高精确率)和避免漏报(高召回率)方面都表现出色。鼠害模拟的F1分数为0.798,这是精确率和召回率的调和平均数,用于综合评估模型的性能,证明模型在精确率和召回率上的表现均衡且出色。

Figure 5. Model predicted confusion matrix

图5. 模型预测混淆矩阵

4.3. 鼠害分布情况

基于通过鼠害影响因子筛选的5个相关变量集:NDVI、DEM坡向、年均降水、年均地表温度与随机森林模型组合进行模拟,得到若尔盖县鼠害模拟情况如图6所示,根据模拟鼠害分布情况可知,若尔盖县的鼠害分布有71.73%是一级轻微鼠害或者没有鼠害的地区,有21.64%的鼠害属于较为严重二级鼠害,而三级及以上严重鼠害占比6.63%。

4.4. 鼠害情况空间异质性

1) 乡镇鼠害情况:

若尔盖县严重鼠害情况分布在17个乡镇,由(图7)可见,若尔盖县的高原鼢鼠严重危害的分布情况在嫩洼乡、阿西乡、辖曼乡达扎寺镇的占比最大,均大于10%,其中嫩洼乡覆盖面积占比最高,达到了13%;而冻列乡、崇尔乡、热尔乡、求吉乡四个乡严重鼠害危害的分布占比最小,均小于5%,其中冻列乡覆盖面积占比最低,为1.77%。根据乡镇鼠害情况看出,若尔盖县东南部的地区,受到严重鼠害影响的程度不是很大,范围也不是很广,在这个范围内鼠害多呈现轻度甚至接近无害,如包座乡和求吉乡,严重鼠害面积分别占整个乡镇面积的大约5.78%和4.43%,而继续向西北,严重鼠害的趋势明显加重,呈现出多尺度密集发作的特点,整个若尔盖中部的严重鼠害情况都要高于于边缘地带。而在最严重的区域嫩哇乡,其破坏程度大致呈现出以东北、西北两个区域为中心的圈层结构,分布放射方面多呈现放射性,以鼠害最严重的重度区域向周围呈现带状放射。

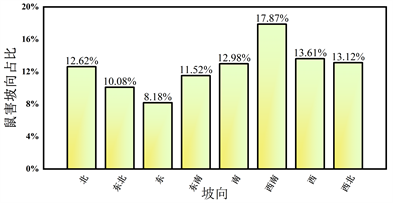

(2) 日照鼠害情况:

由(图8)可以看出西南坡鼠害最严重,其次是西、西北坡、南坡,而东坡的鼠害最小。其中南坡、西北坡、西南坡、西坡均为阳坡,而鼠害最少的,东坡,东北坡都属于阴坡,可以看出,阳坡的鼠害比阴坡的鼠害更加严重,这也与苏海宏的研究相符合(中华鼢鼠为害与环境条件关系研究),由此可以看出日照可能会对草原鼠害的发生产生影响。

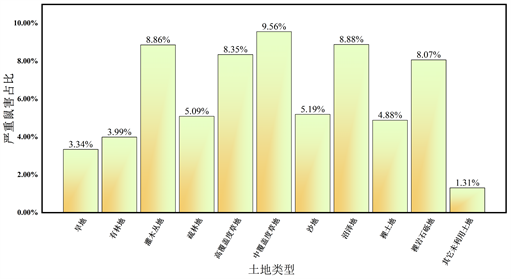

3) 土地利用鼠害情况:

将严重鼠害按土地利用分类计算面积占比,得出如(图9),由图可以看出,中覆盖度草地、沼泽地、灌木丛地、高覆盖度草地、裸岩石砾地严重鼠害面积占比最高,占比均高达8%,这可能是因为鼢鼠常喜好以植物根茎为食,在此地也多有驻扎。而其它类型土地鼠害情况均小于以上五种类型。

Figure 7. Distribution of severe rodent infestation in various townships

图7. 各乡镇严重鼠害分布情况

Figure 8. Aspect-based rodent infestation percentage

图8. 坡向鼠害占比情况

Figure 9. Percentage of severe rodent infestation in similar land types

图9. 同土地类型严重鼠害占比情况

5. 结论

在本研究中,通过对试验区和害鼠类型的综合评估,发现神经网络法在提取鼠害方面显示出最佳效果和最高精度,能够清晰识别鼠洞和裸地的边界,甚至能辨认出小洞口的老鼠洞。该方法利用了害鼠的习性,如在洞口前堆放土堆,从而更准确地划分洞口类型。此外,通过使用NDVI、坡度、地表温度和降水量数据作为影响因子,构建随机森林模型,以预测若尔盖县鼠害分布。随机森林模型的应用结果与地面调查数据较为一致,显示出若尔盖草原鼠害分布的多尺度密集特征。最终,本研究结合无人机和遥感数据,构建了一个适用于当前环境的鼠害预测模型,对高原鼠害治理提供了重要参考,考虑到在具体应用中需考虑不同地理情况和其他影响因子,可以提高模型的精度和适用性。

基金项目

四川省自然科学基金项目(2022NSFSC0231)。

NOTES

*通讯作者。