1. 引言

性短信(Sexting)是指通过电子通信手段发送性露骨的文字消息或图像(Temple et al., 2012)。国外调查与研究显示,近年来随着电子通信技术,特别是移动互联网的发展和普及,性短信逐渐成为一种新兴的在线性活动,吸引着社会公众及研究者的极大兴趣(Cooper et al., 2016; Madigan et al., 2018)。国内对性短信的研究相对滞后,但也取得了一些实证结果,闵敏等人(2016)对上海市高校学生的调查结果发现性态度是性短信行为的影响因素,廉启国等人(2015)发现性短信可以预示青少年的婚前性行为。许多关于性短信的新近研究集中于探索发送性短信行为的影响因素,了解何种因素促成了个体发送性短信有助于我们更好地理解这一行为(Bianchi et al., 2019; Morelli et al., 2020, 2021; Pistoni et al., 2023; Van Ouytsel et al., 2018)。

探究态度与行为的关系,把握态度对行为的预测也一直是社会心理学研究的重点之一。其中一个著名理论,计划行为理论(Theory of Planned Behavior, TPB),最早由Ajzen (1985)提出,用于解释人的态度与行为之间的联系。计划行为理论的主要观点是行为意向直接影响实际行为,而行为意向又受到态度、主观规范和知觉行为控制的影响。具体而言,行为意向是指个体对于自己未来参与某种行为的打算;态度是指个体对某种行为的看法和情感反应;主观规范是指个体认为的重要他人对某种行为的看法,反映个体参与行为时感知到的社会压力;知觉行为控制是指个体参与某种行为时感知到的容易或困难的程度。计划行为理论认为,当个体的态度越积极、感知到的主观规范和知觉行为控制越强,对某特定行为的意向就越大,而行为意向直接预测了实际行为。此外知觉行为控制也可以作为实际控制条件的替代测量指标,直接预测实际行为(Ajzen, 1991, 2006a, 2006b)。

经过30余年的发展与修正,大多数研究的结果都支持计划行为理论能成功解释和预测实际行为(段文婷,江光荣,2008)。然而计划行为理论在实际研究中也暴露出了一定缺陷与不足,如有研究者发现计划行为理论对于一些风险行为,如吸烟、酗酒、不安全性行为的预测效果较差,尤其是当行为群体是青年人时(Webb & Sheeran, 2007)。而在预测青少年的健康风险行为方面,原型意愿模型(Prototype Willingness Model, PWM)是一个有效的社会心理学模型。

原型意愿模型是关于行为决策的双加工模型,其假设人们对于行为的决策有两条路径,第一条是理性路径,主要变量与计划行为理论类似,包含态度和主观规范,不同之处在于原型意愿模型中的主观规范偏指描述性规范,即个体感知到的重要他人的实际行为;另一条路径是社会反应路径,主要变量是原型认知,即个体对从事某种行为的典型人物形象的认知,包含原型喜爱度与原型相似度两个方面(Gibbons et al., 2003)。原型意愿模型的初始模型(Gerrard et al., 2008)显示,态度、描述性规范与原型认知直接影响行为意愿,同时态度与描述性规范直接影响行为意向,行为意愿与行为意向都能影响行为,其中行为意愿是区别于行为意向的新概念,指个体对参与某种行为的意愿程度。

以计划行为理论或原型意愿模型为基础的研究已将其成功应用于多个领域,包括对性活动的预测,如性行为意向(张海微,2008;Ajzen, 2006b; Turchik & Gidycz, 2012),安全套使用(薛威峰,2010;Albarracin et al., 2001; Lin et al., 2021),但对于发送性短信行为这一种新兴性活动的研究仍是不足的。

本研究在计划行为理论的基础上,通过引入原型意愿模型内的变量:描述性规范、原型认知与行为意愿,更全面地衡量各变量与发送性短信行为之间的关系,以期将计划行为理论和原型意愿模型的应用扩展到中国青年人的发送性短信行为。提出如下研究假设:

H1:计划行为理论的主要变量,态度、主观规范与知觉行为控制能够预测发送性短信行为意向;

H2:原型意愿模型的主要变量,描述性规范与原型认知能够预测发送性短信行为意愿;

H3:发送性短信行为意向与行为意愿能够预测发送性短信行为。

2. 研究方法

2.1. 被试

通过见数Credamo (http://www.credamo.com/)平台以线上问卷的方式进行数据收集,招募中国大陆地区18到25岁的青年被试,样本库中符合年龄要求的被试可以在签署知情同意书后自愿参与问卷填写。研究共收集了422份问卷,通过两道注意力检测题和四道测谎题筛选被试,最终,74份问卷因未通过检查被剔除,348份样本作为有效数据被纳入分析,问卷的有效回收率为82.5%。所有被试的年龄范围在18到25岁之间(M = 22.25, SD = 1.97);其中男性107人,占比30.7%,女性241人,占比69.3%。

2.2. 研究工具

由于计划行为理论与原型意愿模型的测量针对的是特定行为,不存在普遍适用的量表,本研究参照Ajzen (2006a)关于编制计划行为理论问卷的说明和示例,以及Gibbons和Gerrard (1995)关于编制原型意愿模型理论问卷的建议,遵守一致性原则(Ajzen, 1991)完成所需研究工具的编制。

本研究对发送性短信行为态度的测量包含4个项目,每个项目包含一个形容词,例如“我认为发送性短信是愉快的”,回答选项范围从1 (非常不赞同)到7 (非常赞同),要求被试选出最符合真实感受的程度选项。分数越高代表被试的发送性短信行为态度越积极。在本研究中,行为态度问卷的内部一致性系数为0.93。

主观规范测量了被试感知到的父母、亲近的朋友和其他亲近的人对发送性短信的认可程度。共3个项目,例如“我的父母会认可我发送性短信”,回答选项范围从1 (非常不认可)到6 (非常认可)。分数越高代表被试感知到的社会压力水平越高。在本研究中,主观规范问卷的内部一致性系数为0.80。

知觉行为控制使用2个项目测量,例如“只要我愿意,我很容易就能向某个人发送性短信”,回答选项范围从1 (非常不赞同)到7 (非常赞同)。分数越高代表被试对发送性短信的知觉控制水平越高。在本研究中知觉控制问卷的内部一致性系数为0.83。

原型认知的测量首先要给出对原型的定义,本研究使用的原型为“一位与您同龄的年轻人,向他人发送了性短信”。要求被试想象这一原型,然后呈现包含5个形容词项目的原型喜爱度问卷,例如“讨人喜欢的”、“聪明的”,要求被试对该原型进行评价,每个形容词后都伴随一个7点量表,范围从1 (非常不符合)到7 (非常符合)。分数越高代表被试对发送性短信原型的感知喜爱度越高。另有3个项目用来测量被试与该原型的相似度,例如“我与发送者的相似程度如何?”,回答选项范围从1 (非常不相似)到7 (非常相似)。分数越高代表被试对发送性短信原型的感知相似度越高。Gibbons及其同事(1995)认为,原型喜爱度和原型相似度的乘积是衡量原型认知的最合适指标,参考Gibbons和Gerrard (1995)的工作,本研究中用原型喜爱度问卷的平均分与原型相似度项目得分相乘,得到原型认知问卷的得分,并使用这个乘积作为原型认知的指标进行分析。在本研究中,原型喜爱度问卷和原型相似度问卷的内部一致性系数分别为0.93和0.95,转换生成的原型认知问卷的内部一致性系数为0.98。

描述性规范使用2个项目测量,例如“我身边亲近的朋友中,有多少人发送过性短信?”,回答选项范围从1 (没有人)到5 (全部)。分数越高代表被试感知到的描述性规范水平越高。在本研究中描述性规范问卷的内部一致性系数为0.86。

行为意向使用5个项目测量,询问被试对自己未来半年内做出发送性短信行为的可能性的估计程度,例如“未来半年内,我可能会发送性短信”,回答选项范围从1 (非常不可能)到6 (非常可能)。分数越高代表被试的发送性短信意向水平越高。在本研究中性短信意向问卷的内部一致性系数为0.94。

行为意愿的评估与意向不同,意向侧重关注个体对从事某种行为的打算,行为意愿的评估更关注个体对参与某种行为的意愿程度,因此对意愿的评估通常是一个无意识的过程,在情境中完成(Gerrard et al., 2008)。参考Gibbons等人(2003)与Schreurs等人(2020)的研究,本研究设置的性短信行为意愿情境如下:“您与某人关系亲密,经常在网络上聊天,聊天进行得非常愉快并带有暧昧的气氛。你发现对方有很强的性吸引力,并且这种吸引力是相互的。”共3个项目,评估了被试在该情境下发送裸照、发送性暗示的照片和发送性暗示的文字消息三种发送性短信行为的意愿,例如“我会发送自己的裸照或半裸的照片”,回答选项范围从1 (非常不可能)到6 (非常可能)。分数越高代表被试的发送性短信意愿水平越高。在本研究中性短信意愿问卷的内部一致性系数为0.83。

发送性短信行为使用3个项目测量,例如“最近半年内,您通过手机或网络发送自己的裸体或半裸的照片/视频的频率”,回答选项范围从1 (从来没有过)到7 (几乎每天)。在本研究中性短信行为问卷的内部一致性系数为0.74。

3. 结果与分析

3.1. 描述性统计与相关分析

运用SPSS 26.0进行各变量的描述性统计与相关分析,结果显示(表1),态度、主观规范、知觉行为控制、描述性规范、原型认知、行为意向、行为意愿及发送性短信行为各变量之间均呈显著正相关(p < 0.001)。可以继续进行模型估计。

Table 1. Results of descriptive statistics and correlation analysis

表1. 描述性统计与相关分析结果

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001,下同。

3.2. 计划行为理论模型对发送性短信行为的预测

在Mplus 7.0中建立结构方程模型,采用极大似然法(Maximum Likelihood)进行模型估计,检验计划行为理论对发送性短信行为的预测作用。根据Anderson和Gerbing (1988)建议的两步法,第一步测试了每个项目在各自因子上的因子负荷,第二步估算了结构模型中的路径系数和拟合指数。测量模型的结果显示(表2),所有因子负荷均显著(p < 0.001)。

Table 2. Measurement model results of the TPB model

表2. 计划行为理论模型:测量模型结果

对于结构模型,本研究选用的模型评价指标包括:比较拟合指数(CFI)、Tucker-Lewis指数(TLI)、标准化残差均方根(SRMR)和近似误差均方根(RMSEA)。当CFI、TLI大于0.90,SRMR、RMSEA小于0.08时,可以认为模型拟合效果较好(Byrne, 2013; Hu & Bentler, 1999; MacCallum, Browne, & Sugawara, 1996)。输出的模型拟合指数:χ2 (82) = 248,CFI = 0.960,TLI = 0.949,RMSEA = 0.076 (90% CI = [0.065, 0.087]),SRMR = 0.042,该模型解释了发送性短信行为64.7%的方差,行为意向78.0%的方差。可见模型拟合效果良好。

模型与标准化的路径系数结果显示(图1),态度直接影响行为意向(β = 0.40, p < 0.001),即态度每增加1个单位,意向就会增加0.40个单位;主观规范直接影响行为意向(β = 0.37, p < 0.001),即主观规范每增加1个单位,意向就会增加0.37个单位;知觉行为控制直接影响行为意向(β = 0.24, p < 0.001),即知觉行为控制每增加1个单位,意向就会增加0.24个单位;行为意向直接影响发送性短信行为(β = 0.78, p < 0.001),即行为意向每增加1个单位,发送性短信行为就会增加0.78个单位;但知觉行为控制不能直接影响行为(β = 0.04, p = 0.543)。

3.3. 扩展的计划行为理论模型对发送性短信行为的预测

再次建立结构方程模型,采用极大似然法,检验扩展的计划行为理论模型对发送性短信行为的预测作用。扩展的模型在计划行为理论预测模型的基础上加入了描述性规范、原型认知与行为意愿等新变量及新路径。测量模型的结果显示(表3),所有因子负荷均显著(p < 0.001)。

Table 3. Measurement model results of the extended TPB model

表3. 扩展的计划行为理论模型:测量模型结果

输出的模型拟合指数:χ2 (209) = 570,CFI = 0.952,TLI = 0.942,RMSEA = 0.070 (90% CI = [0.064, 0.077]),SRMR = 0.044,该模型解释了发送性短信行为65.1%的方差,行为意向79.8%的方差,行为意愿53.2%的方差。可见模型拟合效果良好。

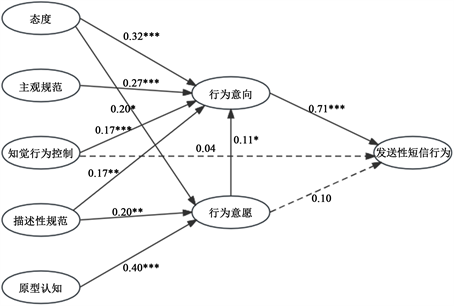

模型与标准化的路径系数结果显示(图2),态度(β = 0.32, p < 0.001)、主观规范(β = 0.27, p < 0.001)、知觉行为控制(β = 0.17, p < 0.001)与描述性规范(β = 0.17, p = 0.009)均能直接影响行为意向;态度(β = 0.20, p = 0.023)、描述性规范(β = 0.20, p = 0.008)与原型认知(β = 0.40, p < 0.001)直接影响行为意愿;行为意愿直接影响行为意向(β = 0.11, p = 0.019);行为意向直接影响发送性短信行为(β = 0.71, p < 0.001);但行为意愿对行为的影响(β = 0.10, p = 0.150)、知觉行为控制对行为的影响(β = 0.04, p = 0.519)未得到支持。

4. 讨论

本研究将基于计划行为理论与原型意愿模型的扩展模型应用于预测中国青年的发送性短信行为。研究结果显示,与H1相符,计划行为理论变量——态度、主观规范与知觉行为控制较好地预测了发送性短信行为意向,而行为意向又对实际的发送性短信行为有较强的直接影响。该结果再次印证了计划行为理论的应用价值,青年人对性短信行为态度越积极、感知到的社会压力越小、控制感越强,就越倾向于参与到该行为当中。知觉行为控制能够预测行为意向,却不能直接预测行为,也与过往的研究结果相符。根据计划行为理论的原理,知觉行为控制是作为实际行为控制的替代指标对实际行为产生影响,预测作用取决于测量的真实程度。Armitage和Conner (2001)的元分析结果发现,在高度控制的条件下,知觉行为控制对于实际行为的影响会减弱,仅凭行为意向就足以预测实际行为。移动通信技术的便捷性和发送性短信行为本身的私密性,很可能导致个体认为发送性短信是容易的和受控制的,降低了知觉行为控制对行为的预测作用。

Figure 2. Diagram of the extended TPB model

图2. 扩展的计划行为理论模型图

在加入描述性规范、原型认知与行为意愿等变量后,扩展的计划行为理论模型能够预测发送性短信行为意向与行为意愿,支持了H2。这一结果证实了原型意愿模型的作用,行为决策中的社会反应路径也在行为预测中起到作用。个体的原型认知越积极,也即对发送性短信的人物持更积极的看法,描述性规范越强,也即认为身边有更多亲近他人曾发送过性短信,个体就有更高的意愿参与发送性短信的行为。

发送性短信行为意向直接预测了发送行为,但行为意愿对发送行为的影响并不显著,H3得到了部分支持。总体而言,在本研究中计划行为理论变量对于发送性短信行为的预测效果好于原型意愿模型的变量。这与过去研究的结果一致,可能原因是本研究选取的被试群体是年龄范围在18到25周岁的成年人,而原型意愿模型已被证明对于预测成人行为的适用性较低,主要原因是成年人比青少年决策时更加理性,更清楚自己会做什么及不会做什么,因此基于理性路径的计划行为理论在预测成人行为时的效果更佳(Gibbons et al., 2003)。行为意愿与行为意向对实际行为的影响是随年龄变化的,如Reis-Bergan等人(2004)对青少年吸烟行为的研究显示,在14周岁时,行为意愿水平远高于意向,且意愿对行为的影响要强于意向,而到17周岁时,意愿与意向水平几乎相当,且对于行为的预测作用弱于意向。对于成年早期的群体,行为意愿对行为的影响几乎完全被行为意向替代(Stacy et al., 1990)。

本研究存在一些不足之处。第一,只收集了横断面的数据,不能全面考虑过去行为对现在行为产生的影响;第二,考虑到发送性短信行为的敏感性,本研究只选取了特定年龄段的青年群体,未针对18周岁以下的青少年群体进行数据收集,这限制了研究结果的可推广性。未来的研究可以通过收集纵向数据,进一步探究计划行为理论及其扩展模型对发送性短信行为随时间变化的预测作用,或可收集更广泛年龄群体的数据,深化及扩大研究结果的理论和实践价值。

5. 结论

计划行为理论可以用于预测中国青年的发送性短信行为;加入变量描述性规范、原型认知与行为意愿后,基于计划行为理论的扩展模型可以用于预测中国青年的发送性短信行为。