1. 引言

光催化技术是在污染控制领域中前景最好的技术之一,具有反应条件温和,能耗低,环境友好等优势,该技术利用光子激发出的半导体电子(e−)、空穴(h+)或羟基自由基(∙OH)产生能源[1] [2]、降解污染物[3] [4] [5]、杀菌消毒[6]等。TiO2作传统光催化材料的代表,化学性质稳定,廉价易得,但其禁带宽度为3.2 eV,仅能利用波长小于420 nm部分的紫外光(占太阳能的4%~5%),制约了其在光催化领域的实际应用。而为了达到太阳能最大效率的能量转换,要求半导体的禁带宽度在1.0~1.4 eV之间[7]。

硅半导体的禁带宽度为1.12 eV,可吸收波长小于1100 nm的光[8] (占太阳能的65%),太阳能利用效率的理论上限为33% [9],导带电势为−0.5 eV (vs NHE),光生电子还原能力较强。同时硅原料来源丰富,加工技术成熟,且电子迁移率高达1450 cm2∙V−1∙S−1,在光催化还原降解污染物方面很有潜力。

但是,由于单质硅的稳定性较差,在潮湿的空气及水溶液中容易钝化,表面形成SiO2绝缘层[10],阻碍电子空穴向表面传输,使其实际应用受限。为保证硅的稳定性,通常采用3类方式——覆盖保护层,表面基团修饰,量子限域效应。保护层有贵金属如Pt [11]、Pd [12]、Ag [13],金属氧化物如TiO2 [14]、WO3 [15],聚合物如聚丙烯酸[16],阻止硅直接接触氧气的同时形成异质结,产生內建电场,促进光生电子空穴的分离。其中保护层对硅基底包覆的均匀性,保护层的造价、机械强度及脱落后对环境的影响都需要考虑在内。表面基团是H [17]或烷基[18]与表面悬挂的硅原子成键,阻止硅原子与氧原子成键且不改变半导体性质,操作简便但重复性不强。量子限域效应是指在半导体硅的至少一维尺寸接近或小于其波尔半径(4.3 nm)时,连续的能带结构变成离散的能级,进而其光、声、电、磁、热性能都发生改变。有研究表明,一定范围内,硅的纳米尺寸越小,其能带的宽化效应越明显——当直径为6 nm时,禁带宽度为1.5 eV,直径进一步减小到3 nm,禁带宽度增加到2.6 eV [19],相应其氧化还原能力会得到增强。硅纳米颗粒在量子限域效应影响下表面态发生明显变化,硅原子表面悬挂键可部分被氢原子终止,而不会全部被氧终止钝化[20],即量子尺寸的硅纳米材料在空气中可以保持长期活性。

本实验选取具有强吸光能力的硅纳米线作为基底,接着进行二次刻蚀[21],使纳米线表面生成纳米孔及量子点。光电测试数据表明这种具有量子尺寸表面的多级结构可以有效稳定硅纳米线,而且对光电流提升效果明显,同时DRS谱图显示二次刻蚀后,硅材料的峰值蓝移,说明其禁带宽度增加。

2. 实验部分

2.1. 主要仪器与试剂

主要仪器:CHI650B电化学工作站(上海辰华仪器公司),LSH-X500短弧氙灯(背景畅拓科技有限公司),HH-1水浴锅(北京市医疗设备厂),Fz-A光强辐照计(北京师范大学光学仪器厂)。

主要试剂:氢氟酸,硫酸,硝酸,硝酸银,丙酮,乙醇均为分析纯,30%过氧化氢。

2.2. 硅纳米线(Silicon Nanowire, SiNW)的制备

本实验采用的原料为P型N掺杂单晶裸硅,(100)晶面,电阻率3~5 Ω∙cm,厚度500 ± 10 µm。采用金属辅助无电化学刻蚀法制备硅纳米线,首先切割1 cm × 2 cm的硅片,依次放入丙酮、无水乙醇、高纯水中各超声清洗10 min,去掉表面有机杂质,再用体积比为3:1的H2SO4/H2O2溶液浸泡15 min,然后用5% HF清洗1 min洗掉表面的二氧化硅层。接着,将洗干净的硅片放入包含4.8 mol/L HF和 5 mmol/L AgNO3的溶液中静置一分钟,取出后用高纯水冲洗,在刻蚀液(4.8 mol/L HF + 0.4 mol/L H2O2)中分别浸泡3 min、5 min、10 min和15 min。最后用50℃、体积比为1:1的HNO3水溶液去除Ag颗粒。

2.3. 多级硅纳米线(hierarchical Silicon, h-Si)的制备

将一次刻蚀后的硅片浸入包含2.4 mol/L HNO3和2.5 mol/L HF的溶液中,在50℃下进行90 s的第二次刻蚀,然后迅速取出用高纯水冲洗。

3. 结果与讨论

3.1. 线性扫描伏安曲线(I-V)

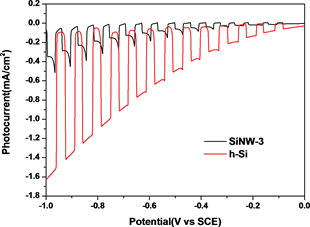

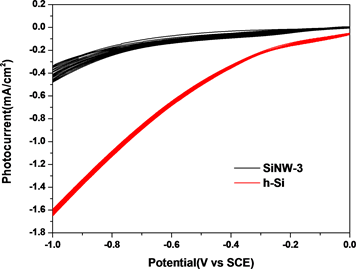

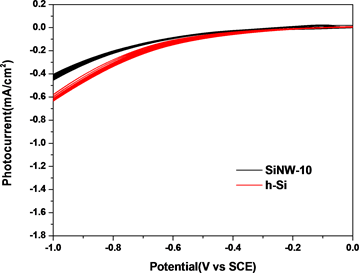

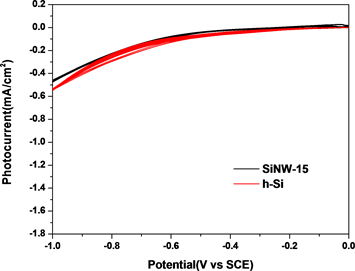

SiNW和h-Si的光电流测试结果如图1所示,可以很明显地看出虽然原始SiNW中刻蚀5 min的样品光电流最大,但是量子尺寸表面结构对刻蚀3 min的样品电流提升效果最明显。刻蚀3 min时,

Figure 1. I-V curves of SiNW etched before and after the second etch, 0.5 M H2SO4, 100 mW/cm2 light intensity

图1. 二次刻蚀前后SiNW和h-Si的I-V对比图,0.5 M H2SO4溶液,100 mW/cm2的入射光强

对比−1 V (vs SCE)电压下的光电流值,从−0.4 mA/cm2增加到−1.62 mA/cm2,扩大4倍,刻蚀5 min和10 min的样品扩大不足1倍,而刻蚀15 min的样品前后变化不大。随着硅纳米线刻蚀时间的增长,量子尺寸表面对纳米线的优化能力减弱。

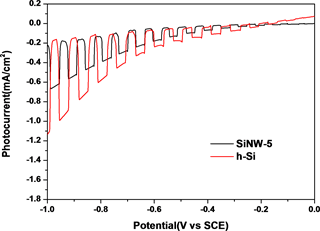

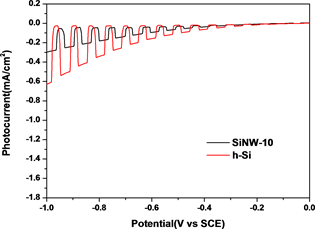

3.2. 循环伏安曲线(C-V)

通过测试硅片循环伏安曲线来比较其在水溶液中稳定性的差异,测试方法同测试光电流的方法。图2为C-V组图,对比二次刻蚀前后硅纳米线稳定性的变化。由图可以看出,一次刻蚀时间为3 min和5 min的硅纳米线,二次刻蚀后,稳定效果明显。刻蚀3 min时,SiNW在经过20个循环,在偏压为−1 V下,光电流从−0.5 mA/cm2下降到−0.33 mA/cm2,降幅为34%,二次刻蚀后,h-Si光电流从−1.65 mA/cm2下降到−1.6 mA/cm2,降幅仅为1.8%。接着刻蚀5 min时,SiNW光电流从−0.9 mA/cm2下降到−0.7 mA/cm2,降幅为22%,二次刻蚀后,h-Si从−1.3 mA/cm2下降到−1.23 mA/cm2,降幅为5.4%。最后由于刻蚀10 min和15 min的SiNW光电流较小,光电流降低不明显,对比不清晰,但h-Si依然表现出良好的稳定性。

3.3. 扫描电镜表征

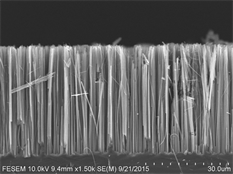

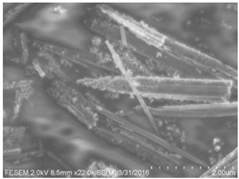

图3为SiNW的SEM图,其中图3(a)为截面图,图3(b)和图3(c)为俯视图,从图片中可以看出纳米线整齐地竖直排列,平整光滑,顶端存在团聚现象。

Figure 2. C-V curves of SiNW etched before and after the second etch, 0.5 M H2SO4, 100 mW/cm2 light intensity

图2. 二次刻蚀前后纳米线的C-V对比图,0.5 M H2SO4溶液,入射光强为100 mW/cm2

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)

Figure 3. SEM images of SiNW. Side view (a); Top views ((b) and (c))

图3. SiNW的SEM图片。(a)为截面图,(b)、(c)为俯视图

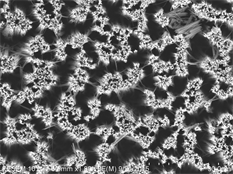

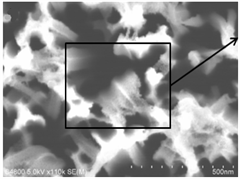

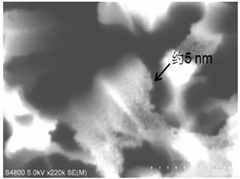

图4为不同放大倍数下刻蚀3 min的h-Si的SEM图,可以观察到纳米线顶端的尺寸约为4 nm的量子点结构。由图4(a)可以看出来量子点结构主要生成在纳米线上部,但是底部没有,这应该是因为硅纳米线之间间距较小,同时顶端存在团簇现象,刻蚀液不易深入纳米线间的缝隙中,而且二次刻蚀反应剧烈,伴随反应产生大量气泡,进一步阻碍了纳米线底部与刻蚀液的接触。二次刻蚀后生成量子表面的纳米线长度有限,如果纳米线长度过长,未能刻蚀出量子结构的大量表面依然平整光滑,电子空穴复合的几率依然很大,因此光电流及稳定性的提升不明显。这就可以解释上述光电化学表征中,随着一次刻蚀时间加长,纳米线长度增加,h-Si的光电流及稳定性提升效果有限的原因。因此刻蚀3 min的纳米线可以更有效地实现大比例的量子尺寸表面结构的覆盖,达到稳定纳米线,减小电子空穴复合几率,获得良好的光电效果的作用。

3.4. 透射电镜表征

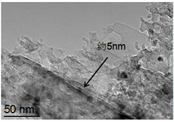

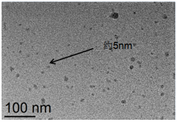

为了进一步确定h-Si表面的微观结构,采用放大倍数更高的TEM对样品进行观察。图5(a)和图5(b)为刻蚀3 min的h-Si,可以清楚地看到纳米线的侧面均匀地刻蚀出的小孔,约为5 nm。图5(c)图为纳米线顶端,可以看到有许多球形纳米结构,用100 MHz的超声震荡1小时,取上清液进行TEM表征,得d图结果,证明存在量子点。

表征结果进一步解释了刻蚀3 min的h-Si稳定高效的原因,纳米线顶端包覆量子点和底端刻蚀出纳米孔,量子尺寸的表面结构几乎可以完全覆盖住纳米线表面,增加了比表面积,减少电子空穴对地复合,量子结构能阻碍Si的氧化,同时纳米孔还会增加光吸收。

3.5. 能谱分析

为确认TEM及SEM中的点为二次刻蚀出的硅量子点而不是残留的银颗粒,用能谱仪检测硅片表面的元素组成,表1即为检测数据。数据显示h-Si中Si含量大于99%,Ag颗粒残留量不足1%,可忽略不计,说明图片中的点为硅量子点。

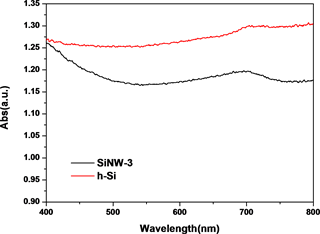

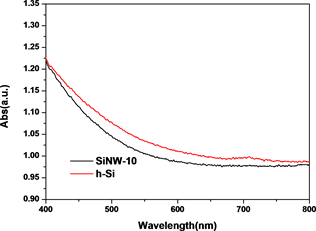

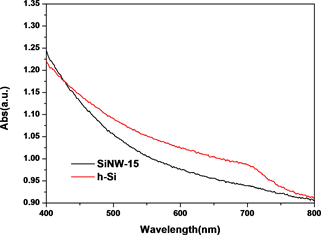

3.6. 光吸收性能表征

光吸收性能是评价光催化材料性能的关键指标,因此,为了考察一次刻蚀时间对光吸收性能的影响,采用DRS测试样品的吸光度。图6为不同刻蚀时间二次刻蚀前后吸光度的变化,从图中可以看出二次刻蚀后,各h-Si的吸光度均有上升,其中刻蚀3 min的SiNW上升最为明显,纳米孔在纳米线上进一步产生漫反射,增加对光的捕获[22],这也可以说明量子表面对3 min纳米线包裹的比例更大。从SiNW基底刻蚀时间来看,时间增长,吸光度逐渐减小,应该是由于随着纳米线长度的增加,顶端的团聚现象越发

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)

Figure 4. SEM images of h-Si etched for 3 min. Side view (a); top views ((b) and (c)) of different magnifications in the same position

图4. 刻蚀3 min的h-Si的SEM图。其中(a)为h-Si侧面,(b)、(c)为相同区域不同放大倍数的俯视图

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 5. TEM images of h-Si etched for 3 min: local observation of nanowires ((a)-(c)); quantum dots after ultrasonic concussion (d)

图5. 刻蚀3 min的h-Si的TEM图,a、b、c是在纳米线上原位观测,d为超声震荡后的量子点

Figure 6. DRS absorption spectra of SiNW etched before and after the second etch

图6. 二次刻蚀前后SiNW和h-Si的DRS吸收图

表1. EDS分析数据

严重,导致可利用面积减少,进而影响光吸收。整体h-Si的吸收峰有蓝移现象,峰值均约为700 nm,说明4个h-Si样品的量子点及纳米孔数量相近。

4. 结语

使用金属辅助无电刻蚀法刻蚀硅纳米线,在此基础上采用二次刻蚀,原位制备出量子尺寸为几到十几纳米的纳米孔和量子点共存的次级结构。这种多级结构表面,可以有效稳定硅纳米线,并能增强光吸收,提升光电流,且当纳米线刻蚀只有3 min时,光电流可达到原来的4倍。实验条件温和,原料易得,有较强的可操作性。

基金项目

国家自然科学基金(No. 21377020)。

NOTES

*通讯作者。