1. 引言

储层流体包裹体保存了矿物生成时的大量流体信息,广泛应用于确定油气成藏期次和油气充注时间 [1] [2] [3] [4] 、油气运移 [4] [5] 、古油水界面、孔隙流体盐度变化 [6] 、储层古压力恢复 [7] 等领域,是含油气研究的重要手段。

通化盆地位于吉林省东南部,南起通化县大泉源乡,北至柳河县三源浦,西起辽宁旺清门,东至通化市区,面积1417.5 km2,是一个发育在太古宇–元古宇基底之上的断陷盆地(图1) [8] [9] [10] [11] 。近年的油气基础地质调查表明,通化盆地三棵榆树凹陷发育亨通山组、下桦皮甸子组、鹰嘴砬子组等多套成熟的烃源岩,是盆地有利的凹陷,而且通地1井揭示了亨通山组和下桦皮甸子组发育厚层暗色泥岩,并见多层油气显示 [10] [11] ,是盆地有利的勘探区。本文通过对白垩系储层流体包裹体的分析,对三棵榆树凹陷的流体包裹体特征进行了研究,揭示油气成藏时间。

2. 区域地质概况

通化盆地形成于中侏罗世晚期至晚白垩世,中生代经历了印支运动和燕山运动,受太平洋向欧亚大陆俯冲的影响,盆地北东向断裂比较发育,为不对称的北东向延伸的向斜盆地 [9] [12] 。据盆地基底结构和盖层沉积特征将其划分为三棵榆树凹陷、三源浦凹陷和英额布凸起3个分区 [8] 。本文所指的三棵榆树凹陷位于通化盆地的西南部,是通化盆地的一个次级构造单元(图1),为通化盆地重点勘探区,凹陷内发育地层自下到上主要有中侏罗统侯家屯组(J2h),下白垩统果松组(K1g)、鹰嘴砬子组(K1y)、林子头组(K1l)、下桦皮甸子组(K1x)、亨通山组(K1h)和黑崴子组(K1hw),该区主要的生油层为下白垩统下桦皮甸子组和亨通山组 [10] [11] ,通地1井揭示下桦皮甸子组烃源岩主要岩性为黑色泥岩,部分为灰黑色泥页岩、粉砂质泥岩,为深湖-半深湖相沉积,发育大量鱼化石;有机碳含量介于0.674%~3.60%,平均值为1.40%,有机质丰度较高,有机质类型以Ⅰ型为主,局部含有Ⅱ和Ⅲ型,镜质组反射率在0.986%~1.399%之间,已进入大量生烃的成熟阶段。揭示亨通山组烃源岩以黑色泥岩为主,次为灰黑色泥岩、泥页岩、粉砂质泥岩,为半深湖相沉积,见少量植物化石碎片;有机碳含量介于0.49%~3.49%,平均值为1.09%,有机质丰度较高,有机质类型以I~II1型为主,局部含有Ⅲ型,镜质组反射率分布范围为0.972%~1.127% [10] 。盆地自下而上发育的储层主要有侯家屯组、鹰嘴砬子组、林子头组、亨通山组,储集空间以粒内溶孔、残余粒间孔、粒间溶孔为主,其次是晶间孔和微裂隙 [9] [10] ,亨通山组和下桦皮甸子组均见到良好的油气显示 [10] [11] 。盆地演化经历了中侏罗世晚期裂陷-早白垩世早期熔浆充填-早白垩世晚期火山喷发期后沉积-晚白垩世熔浆充填四个阶段,分别沉积了中侏罗统侯家屯组(J2h)-

1—有效烃源岩范围;2—一级断裂;3—二级断裂;4—中生界缺失线;5—地名;6—井号

1—有效烃源岩范围;2—一级断裂;3—二级断裂;4—中生界缺失线;5—地名;6—井号

Figure 1. Structural features and location of Tongdi 1 well in TonghuaBasin

图1. 通化盆地构造单元划分及包裹体采样位置图(据韩欣澎等,2013)

下白垩统果松组(K1g)-鹰嘴砬子组(K1y)、下桦皮甸子组(K1x)和亨通山组(K1h)-黑崴子组组(K1hw)沉积地层[8] [10] [11] 。其中,下桦皮甸子组、亨通山组分布广泛、沉积厚度大,为连续沉积,是凹陷的烃源岩和储层层位。

3. 样品和实验方法

本文研究的砂岩样品来自通地1井岩心,样品位置见图1,采样深度和层位见表1所示。实验依据矿物流体包裹体温度的测定标准(EJ/T 1105-1999)进行,通过对采集的流体包裹体样品双面抛光制片,在荧光显微镜下对流体包裹体进行显微观察,并利用荧光光谱仪获得单个烃类包裹体光谱,流体包裹体的均一温度测定使用LINKAM THMS600型显微冷热台,测定误差为±0.1℃,实验室测试温度为20℃。

4. 流体包裹体研究

流体包裹体中的流体保存了矿物生成时的各种物理化学信息,为流体的运移、聚集和演化过程提供了有效途径。因此,沉积盆地中的有机包裹体常常作为油气运移和成藏的标志 [13] [14] 。通过利用荧光显微镜进行岩相学研究,可以有效区分包裹体类型。本研究的流体包裹体分为盐水包裹体和烃类包裹体2类。根据镜下观察结果,优选出能够反映流体活动的流体包裹体进行均一温度和盐度测定。

4.1. 包裹体岩相学特征

通化盆地下白垩系储层中发育丰富的流体包裹体,流体包裹体特征如表1所示,主要赋存在石英颗粒裂纹内和穿石英颗粒裂纹内。流体包裹体大小不一,石英颗粒裂纹内的个体较小,多为2~10 μm,少量大于20 μm,形状有近圆形、椭圆形、长条形,零星或成群分布;穿石英颗粒裂纹内包裹体个体稍大,多为5~20 μm,少量达到40 μm,形状有椭圆形、长条形、不规整多边形,成群分布。本研究根据流体包

Table 1. Microthermometric data for fluid inclusions in the Cretaceous of Tonghua basin

表1. 通化盆地白垩系储层中流体包裹体测温分析结果

裹体的成分和相态差异,结合荧光观察有效划分了盐水(无机)和油(有机)包裹体。盐水包裹体大多为气液两相包裹体,液相部分为无色透明,气相部分成黑色(图2c、图2f、图2i),主要宿主矿物为石英颗粒内裂纹,少数为穿石英颗粒裂纹。油包裹体以液态烃为主,少量富气相,主要赋存在穿石英颗粒裂纹和石英颗粒内裂纹内(图2b、图2e、图2h),显微镜下液态油包裹体呈红棕-棕黑色,富气相包裹体呈灰色,包裹体壁和气相呈棕灰色(图2h)。根据包裹体的赋存状态和荧光特征,发现1期油气充注,在紫外光激发下发蓝绿色荧光(图2a、图2d),反映有机质成熟度相对较高,与通地1井岩心烃源岩的镜质体反射率数据相吻合。

4.2. 包裹体均一温度

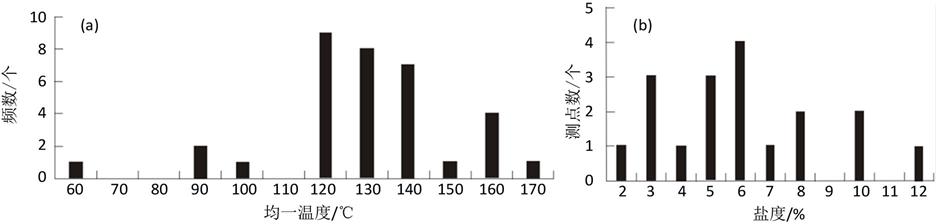

选择与油包裹体伴生的盐水包裹体进行均一温度测定,代表了包裹体被矿物捕获时的流体温度 [13] [15] [16] [17] [18] ,下白垩统包裹体样品的分析测试统计结果见表1,下白垩统与油包裹体同期的盐水包裹体的均一温度均匀分布在57.2℃~160.5℃之间(图3a),分布范围较宽,指示该地区油气成藏是一个连续的过程;存在120℃~160℃高温峰值区间,表明发生过一期烃类充注。

(a) 穿石英颗粒裂纹中发蓝绿色荧光的油包裹体;(b) 穿石英颗粒中的油包裹体;(c) 穿石英颗粒裂纹和石英颗粒内裂纹中的盐水包裹体;(d) 石英颗粒裂纹中发蓝绿色荧光的油包裹体;(e) 穿石英颗粒中的油包裹体;(f) 石英颗粒中的盐水包裹体;(g) 石英颗粒中发蓝色荧光的富气相油包裹体;(h) 石英颗粒中的高温油包裹体;(i) 石英颗粒中的盐水包裹体;目镜为10倍,物镜倍数在图中标明,UV为紫外光,TR为透射光,红色箭头和字体为油包裹体温度,蓝色字体为盐水包裹体温度

(a) 穿石英颗粒裂纹中发蓝绿色荧光的油包裹体;(b) 穿石英颗粒中的油包裹体;(c) 穿石英颗粒裂纹和石英颗粒内裂纹中的盐水包裹体;(d) 石英颗粒裂纹中发蓝绿色荧光的油包裹体;(e) 穿石英颗粒中的油包裹体;(f) 石英颗粒中的盐水包裹体;(g) 石英颗粒中发蓝色荧光的富气相油包裹体;(h) 石英颗粒中的高温油包裹体;(i) 石英颗粒中的盐水包裹体;目镜为10倍,物镜倍数在图中标明,UV为紫外光,TR为透射光,红色箭头和字体为油包裹体温度,蓝色字体为盐水包裹体温度

Figure 2. Microscopic features of fluid inclusions in the Tonghua basin

图2. 通化盆地流体包裹体显微特征

Figure 3. Histogram of homegenization temperature (a) and salinity (b) in salt water inclusions from the Sankeyushu sag

图3. 盐水包裹体均一温度分布直方图(a)和盐度分布直方图(b)

4.3. 包裹体盐度

与烃类包裹体同幕次的盐水包裹体均一温度分布不仅可以用来作为古温度的近似值和热事件的标志,而且还可以用作油气成藏幕次划分的有效依据 [19] [20] 。本研究是利用Hall (1998)提出的H2O-NaCl体系盐度-冰点经验公式来测定盐水包裹体的冰点温度,最终确定的包裹体的盐度分布直方图(图3b)。测试结果表明,研究区下白垩系储层流体包裹体的盐度分布范围为2.9%~12.4%,与流体包裹体的均一温度一致,盐度分布亦显示2.0%~48%峰值区间,进一步证明该地区油气经历了一期流体活动。

4.4. 成藏期次

根据与烃类包裹体伴生的盐水包裹体的均一温度,结合研究区热演化史能够推测其形成时的古埋深、对应的地质年代、近似代表油气充注时间 [21] [22] 。而盐水包裹体形成时的古深度H与盐水包裹体的均一温度TH、盆地的平均地表温度TO、盆地古地梯温度G之间满足 的关系 [23] [24] 。根据通化地区相关资料,古地表温度和古地梯温度借助与其相邻的松辽盆地南部的数据 [25] 。将测得包裹体的均一温度代入埋深公式,求得该期包裹体的埋藏深度为2000~2575 m,因此,推测该地区油气充注时间为107~112 Ma,发生于下白垩统下桦皮甸子组沉积时期,相当于燕山期,此时处于平静沉降期,持续埋深使排烃作用进一步增强。由于通化盆地在白垩系末期开始大规模抬升剥蚀,剥蚀量高达1800以上 [26] 。随着地层抬升剥蚀,烃源岩层温度降低、生烃演化终止,源岩保持了最大埋深时的成熟度。

的关系 [23] [24] 。根据通化地区相关资料,古地表温度和古地梯温度借助与其相邻的松辽盆地南部的数据 [25] 。将测得包裹体的均一温度代入埋深公式,求得该期包裹体的埋藏深度为2000~2575 m,因此,推测该地区油气充注时间为107~112 Ma,发生于下白垩统下桦皮甸子组沉积时期,相当于燕山期,此时处于平静沉降期,持续埋深使排烃作用进一步增强。由于通化盆地在白垩系末期开始大规模抬升剥蚀,剥蚀量高达1800以上 [26] 。随着地层抬升剥蚀,烃源岩层温度降低、生烃演化终止,源岩保持了最大埋深时的成熟度。

5. 总结

通化盆地下白垩系储层中发育丰富的流体包裹体,包裹体个体较小,主要类型有油包裹体和盐水包裹体2种。

流体包裹体的均一温度分布范围为57.2℃~160.5℃,存在120℃~160℃高温峰值区间,揭示发生1期烃类充注,成藏时间发生在距今107~112 Ma,发生于下白垩统下桦皮甸子组沉积期。

基金项目

中国地质调查局地质调查项目“松辽外围东部断陷盆地群油气基础地质调查” (DD20160165)和“吉林东部地区油气基础地质调查” (12120115001701)的成果。