1. 引言

旱灾是我国当前最主要的气象灾害,近年来气候暖干化渐趋明显,极端气候事件日益多发,旱灾的发生频率呈现出显著的增加趋势。IPCC第四、五次评估报告指出 [1] [2] ,近百年全球地表温度上升0.56℃~0.92℃,气候变暖直接或间接的导致极端气象灾害发生的频率增多和强度增大,对农业生态系统的影响意义重大。因此,对干旱的时间变化特征和空间变化特征的量化研究,以及对其形成机制的阐述,对农业生态系统稳健发展和气象灾害科学预警等方面有着重要的意义。

近年来,学者们对干旱评价指标做了大量研究,陆续提出了多种干旱指数 [3] [4]。最为常见的主要有帕默尔干旱指数 [5]、标准化降水指数 [6] [7]、综合气象干旱指数 [8]、相对湿润指数 [9]、Z指数 [10] 等。其中,就标准化降水指数而言,具有以下优点:资料容易获得,且计算过程简便;具体干旱机理在指标中不予涉及,对干旱情况的演变具有敏感的反应,并且能够很好地反映出干旱持续时间和相应的强度 [11]。国内学者如吴燕锋 [14] 刘晓静 [15] 相继运用标准化降水指数分别对北疆和辽宁的干旱时空演变规律进行了探讨。国外学者J.F.D. Oliveira-Júnior [16] 运用SPI指数对里约热内卢-巴西北部和西北部地区干旱严重程度及其与气候变异性模式进行研究。

基于上述因素,本文依据豫中地区1961~2014年的气象资料,使用标准化降水指数,分析豫中地区近54年干旱的时空演变特征,以便为应对全球干暖化趋势下的干旱预测预报和防旱减灾工程提供参考依据。

2. 研究区概况

豫中位于河南省中部,面积15,323.2平方公里,气候条件属于温带大陆性季风气候。主要地区包括河南省会郑州市以及许昌市、漯河市。该区域经济发达,交通便利。郑州的气候类型属于北温带大陆性季风气候,气温冷暖适中,一年四季分明,冬长春短。许昌是一座平原城市,属北温带季风气候,年平均气温14.3℃,平均降水量640.9毫米。四季分明并各具特色,一年中7月最热,平均气温27.3℃,1月最冷,平均气温0.2℃。漯河市位于暖温带南部边缘,属于暖湿性季风气候。冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。一年之中,年日照时数2181小时,全年无霜期为216~225天,降雨量平均为786毫米。光照充足,热量丰富,降水适中,气候温暖。本文主要以郑州市和许昌市(漯河市站点气候资料未被录入统计使用)两个站点提供的资料为依据进行研究。

3. 资料来源与研究方法

3.1. 资料来源

本文使用郑州、许昌两个地区1961~2014年的地面观测站实测气象资料。所有数据都源于河南省气象局。本文的研究尺度分为四个,分别是月尺度、季节尺度、半年尺度以及年尺度究尺其中月尺度采用每年1~12月数据;季节尺度中,除了1961年的是以2月为春季以外,其余年份以3~5月作为春季,6~8月作为夏季,9~11作为秋季,上一年的12月至次年2月作为冬季;半年尺度是以每年的6月为夏半年,12月为冬半年;年尺度是以每年12月数据为准。

3.2. 研究方法

3.2.1. SPI指数

Mckee于1993年提出,由于不同时间、不同地区降水量变化幅度很大,直接用降水量很难在不同时空尺度上相互比较,而且降水分布是一种偏态分布,不是正态分布,所以在降水分析中,采用г分布概率来描述降水量的变化,然后再经正态标准化求得SPI值。其计算步骤如下 [6]:

1) 假设某时段降水量为随机变量x,则其г分布的概率密度函数为:

(1)

(2)

其中,

,

分别为尺度和形状参数,β和γ可用极大似然估计方法求得:

(3)

(4)

其中

(5)

式中

为降水量资料样本,

为降水量多年平均值。

确定概率密度函数中的参数后,对于某一年的降水量x0,可求出随机变量x小于x0事件的概率为:

(6)

利用数值积分可以计算用(1)式代入(6)式后的事件概率近似估计值。

2) 降水量为0时的事件概率由下式估计:

(7)

式中m为降水量为0的样本数,n为总样本数。

3) 对г分布概率进行正太标准化处理,即将(6)、(7)式求得的概率值代入标准化正态分布函数,即:

(8)

对(8)式进行近似求解可得:

(9)

其中

,P为(6)式或(7)式求得的概率,并当

时,

,

;当

时, S =1 。

,

,

,

,

,

.

由(9)式求得的Z值也就是此标准化降水指数SPI。

3.2.2. 干旱评价指标

为研究豫中地区1961~2014年干旱的时空分布特征,本文运用干旱发生频率和干旱强度两个指标来进行探讨。具体计算过程如下所示 [7]:

1) 干旱频率(Pi):根据某站点干旱发生年数计算相应的干旱发生频率,计算公式为:

(10)

其中,下标i为某站点,N为研究对象总年数,n为该站发生干旱的总年数。为方便研究比较,本文把轻旱(含轻旱以上)发生的年份均记为干旱;中旱(含中旱以上)发生的年份记为中旱;重旱(含重旱以上)发生的年份算为重旱;特旱发生的年份算为特旱。

2) 干旱强度(Sij):用来评价干旱的严重程度,某个气象站某时段内的干旱强度可通过SPI值反应,计算公式:

(11)

其中,i为某站点,j为某年份,m为研究区域内发生干旱的站数,Sij为发生干旱时SPI的绝对值。具体干旱情况可参考下表(表1):

Table 1. Drought grading of standardized rainfall index [7]

表1. 标准化降水指数干旱分级 [7]

4. 结果与分析

4.1. 不同时间尺度SPI值表征的干旱特征

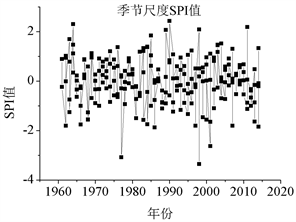

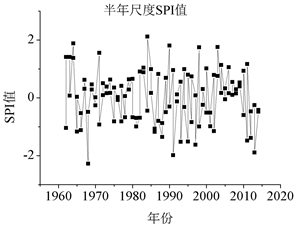

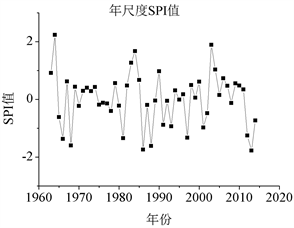

通过对数据的分析和处理,结果表明豫中地区在不同的时间尺度(本文以月尺度,季节尺度,半年尺度,年尺度为标准)下其SPI值的波动周期和波动规律存在着明显差异(如下图1所示)。月尺度SPI (简称SPI-1)值波动幅度最为明显,可以反映出短期降水量变化对干旱的影响程度。季节尺度SPI (简称SPI-3)值波动幅度较月尺度SPI值波动幅度平缓,较好的反映出干湿季变化的干旱的影响,其中,1976~1977年、1997~1998年波动幅度最大;半年尺度SPI (简称SPI-6)值波动周期较季节尺度稍长,其中,1967~1968年和1990~1991年波动幅度较大;年尺度SPI (简称SPI-12)值波动幅度最为稳定,可反映出干旱的年际变化特征,1966~1968年、1986~1988、2013年SPI值波动幅度最大。整体而言,时间尺度越小,波动幅度越大,时间尺度越大,SPI值波动幅度呈现出逐渐减小的趋势,即SPI值的波动幅度随时间尺度的增大而减小。各尺度SPI值波动状况反映出豫中各个地区气候干湿变化规律。每个月温度和水分变化状况对SPI-1有影响,因此SPI-1的波动变化状况反映出土壤含水量情况,可因地制宜,因时制宜的对农作物进行排灌。受长时间尺度(季节尺度、半年尺度、年尺度)的温度和水分变化影响的是SPI-3、SPI-6、SPI-12,因此它们能够较好的反映土壤下层含水量,而土壤深层含水量的多少对农作物生长的调节作用有直接影响。

Figure 1. 1961-2014 SPI values for different time scales in center region

图1. 1961~2014年豫中地区不同时间尺度历年SPI值

1961~2014年豫中地区不同时间尺度历年SPI均值如图2所示。其中,年均SPI-12波动幅度最大,年均SPI-6次之,年均SPI-3变化较为平稳,年均SPI-1最为稳定,即随着时间尺度的增大年均SPI值波动幅度增大。SPI-12反映出的干旱情况与豫中地区历史上发生干旱的时间具有相对一致性,如豫中地区发生干旱的典型年份有1966年(中旱),1968年(重旱)、1986年(重旱)、1988年(重旱)、1997年(中旱),2013年(重旱)等。

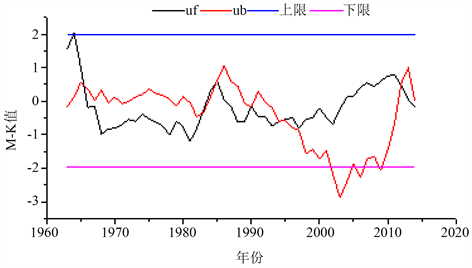

如图3所示,针对豫东地区1961~2014年平均SPI-12值,利用Mann-Kendall突变检验(简称M-K检验)所得结果。从图中可以看出,uf值先上升再下降再波动上升再下降,且大部分uf值都小于零。总体来看,近54年来,豫中地区uf值整体上在波动中呈现出上升趋势。通过观察图可知,uf值在20世纪60年代中后期突变降低,20世纪80年代则呈现出在波动起伏中突变上升的趋势,突变点分别是1969年、1985年、1993年和2012年。

Figure 2. 1961-2014 SPI mean for different time scales in center region

图2. 1961~2014年豫中地区不同时间尺度历年SPI均值

Figure 3. M-K test of average SPI-12 sequence in center area in 1961-2014

图3. 1961~2014年豫中地区平均SPI-12序列M-K检验

4.2. 豫中地区干旱空间分布特征

Table 2. Frequency of monthly drought occurrence in center area

表2. 豫中地区月尺度干旱发生频率

如表2所示,豫中地区月尺度干旱发生频率,许昌轻旱和特旱发生频率高于郑州,郑州中旱和重旱发生频率高于许昌,说明月尺度下,豫中区域内许昌轻旱和特旱更为严重,郑州中旱和重旱更为频发。整体而言,郑州发生干旱的频率略高于许昌。这与短时间尺度的温度和降水变化状况相关性较大。

Table 3. Frequency of drought occurrence at seasonal scale in center area

表3. 豫中地区季节尺度干旱发生频率

如表3所示,豫中地区季节尺度干旱发生频率,整体而言,豫中地区发生秋旱最为严重,夏旱次之。其中郑州秋旱最严重,夏旱次之,许昌春夏秋皆旱。发生秋旱时,郑州特旱、中旱频率高,许昌重旱、轻旱频率高。

Table 4. Frequency of drought occurrence in half-scale in center area

表4. 豫中地区半年尺度干旱发生频率

如表4所示,豫中地区半年尺度干旱发生频率,郑州冬半年轻旱发生频次最多,重旱最少,夏半年中旱发生频次最多。许昌夏半年发生干旱频率大于冬半年,其中,夏半年与冬半年发生中旱频率最高。

Table 5. Frequency of annual drought occurrence in center area

表5. 豫中地区年尺度干旱发生频率

如表5所示,豫中地区年尺度干旱发生频率,年尺度下,许昌干旱发生频率大于郑州,许昌轻旱发生频率最高,重旱次之,特旱最少,郑州重旱发生频率最高,中旱次之,特旱最少。整体来说,豫中区域内部干旱程度有北向南递增。

5. 结论

通过对豫中地区各个站点不同时间尺度SPI值的分析和干旱发生频率的空间特征研究,现得出以下结论:

1) SPI值变化趋势:SPI值的波动幅度随时间尺度的增大呈逐渐减小的趋势。即月尺度波动幅度最大,年尺度波动幅度最小。年均SPI值波动幅度随时间尺度的增大而呈递增的趋势。

2) 干旱发生的时间分布特征:就月尺度而言,SPI值变化幅度最大;季节尺度SPI值波动幅度较月尺度SPI值波动幅度平缓,较好的反映出干湿季变化的干旱的影响,其中,1976~1977年、1997~1998年波动幅度最大;半年尺度SPI值波动周期较季节尺度稍长,其中,1967~1968年和1990~1991年波动幅度较大;年尺度SPI值波动幅度最为稳定,可反映出干旱的年际变化特征,1966~1968年、1986~1988、2013年SPI值波动幅度最大。

3) 干旱发生的空间分布特征:豫中地区与豫北相比,干旱发生强度要小;与豫南相比,干旱发生强度要大,整体而言,豫中干旱发生强度频率较其他区域要小,相对不易发生干旱。区域内部,许昌干旱发生强度大于郑州,即由北向南干旱发生强度呈递增趋势。

6. 讨论

根据豫中地区近54年干旱时空特征分析结果,秋旱发生最为严重,豫中地区经济发达,工农业耗水量大,由于该区域位于第二、三级阶梯的过渡地带,气候类型上属于北亚热带气候向暖温带气候的过渡地区,致使该区域降水的时间和空间分布不均匀。又因气候变暖气温升高,因此造成秋季干旱严重。从时间尺度来看,豫中地区干旱发生频率逐渐增加。从空间尺度看,区域内部,许昌干旱发生强度大于郑州,豫中地区许昌发生干旱的频率更高,郑州发生干旱的频率更低,由北向南干旱发生强度逐渐增加。近54年来豫中地区降水变率增大,且气候干暖化趋势明显,因此旱灾频发。其原因可从以下三个方面来分析。第一,气候变暖。研究表明 [12] [13] ,河南省近半个世纪以来,降水波动幅度大,气候干暖化趋势显著,气温和降水的变化致使旱灾频发。第二,大气环流。行星风系的季节性移动及其强度对黄河中下游地区的干旱有较大影响,而豫中正处于该区域内部。第三,厄尔尼诺。近几十年来,发生厄尔尼诺现象的年份与豫中地区发生干旱的年份有紧密的联系,如豫中地区在1966~1968年发生大范围持续干旱,而1965~1966年也发生了厄尔尼诺事件,这说明干旱发生的可能性在发生厄尔尼诺现象时较大。

致谢

此篇文章的完成,得益于学校提供的优秀平台和老师的指导教诲,在此表示衷心的感谢。同时对为我提供帮助和支持的个人和群体表示由衷的感谢。