1. 引言

认知神经科学是研究脑的认知活动的神经机制的一门学科,该学科旨在从神经机制角度对脑的认知活动进行解释,包括脑如何调用分子、细胞、脑组织区等各层次的组件去实现各种认知活动等。

认知神经科学是随着神经科学和认知心理学发展而发展起来的。对神经系统的研究可以追溯到19世纪末20世纪初,这些早期研究的范围涉及神经结构与功能、神经细胞间突触的传递机制等。在早期研究的基础上,研究者们进一步从神经解剖、神经生理、神经生物等方面展开对神经系统的结构和功能的研究。Cole & Curtis (1939)和Hodgkin & Huxley (1952)获得了关于神经冲动机制方面的研究成果。Cohen & Grundfest (1954)从分子水平研究了神经系统的发育。Nauta & Gygax (1954)基于追踪法研究了神经细胞间的相互联系。Schmitt (1970)对神经科学进行了展望。在认知心理学方面,Bruner (1957, 1964)研究了感知及认知成长的过程。Miller (1956)研究了对信息的处理。20世纪70年代后期,研究者们逐步开展内在心理活动的神经学基础的研究并形成著作。Neisser (1967, 1976, 1982)分别出版了认知心理学、认知与现实、能观察的记忆方面的著作。Bransford (1979)出版了关于学习、理解和记忆等方面的著作。随后,神经科学与认知心理学相互结合融合发展形成了认知神经科学。

目前,认知神经科学不断引入新的理论和方法,开展跨学科、多层次研究,希望从分子、细胞水平到系统整体水平理解大脑认知功能的工作原理,从微观到宏观系统地揭示认知过程及其神经机制(方方,王佐仁,王立平等,2017)。为了把握中国和世界各国研究者对认知神经科学研究的总体状况,基于文献计量学对认知神经科学进行全方位分析很有必要。

通过查阅相关文献计量方面文献,已有对心理学、心里卫生、儿童心理学、心里测量学等方面文献的富有意义的文献计量探讨(鲁直,苏永华,1999;姚本先,朱丽娟,罗佳,2010;田晓明,江波,刘彦超,2014;谢丽,2014;李静,郝坚,方平,2017),但尚未发现专门的对认知神经科学文献的计量分析。因此,对认知神经科学文献进行计量分析将是一个新的尝试。

本文将基于CNKI中文文献数据库和EBSCO外文文献数据库,使用文献计量分析的思路和方法,对认知神经科学领域中文文献和外文文献进行计量分析并进行适当比较,以期为认知神经科学领域今后的研究工作提供参考。

2. 数据来源与研究方法

2.1. 数据来源

研究中的中文文献来源于CNKI文献数据库。检索条件为:主题 = 认知神经科学或者题名 = 认知神经科学(模糊匹配)。检索采用跨库检索,子数据库为:期刊、教育期刊、特色期刊、博士论文、硕士论文、国内会议论文、国际会议论文、报纸文章、学术辑刊共9个。检索时间为:2018年11月5日上午。最终检索到认知神经科学相关文献共计1024篇(包括2018年64篇),本文对中文文献的所有分析都是基于本次检索获得的数据。

研究中的外文文献来源于EBSCO外文文献数据库。检索条件为:布尔逻辑/词组 = cognitive neuroscience,限定条件为:学术(同行评审)期刊。来源类型为:学术理论期刊、期刊、杂志,不包括报告和评论。检索时间为:2018年11月6日晚上。最终检索到认知神经科学文献32,551篇(包括2018年2387篇),去除3篇中文文献,共计获得32,548篇外文文献,本文对外文文献的所有分析都是基于本次检索获得的数据。

2.2. 研究方法

使用文献计量分析方法统计认知神经科学中文文献的数量,分析其变化规律。统计认知神经科学中文文献的资源类型、来源刊物、研究机构、研究层次并分析其分布状况。为了分析认知神经科学领域研究的热点,使用词频分析法对认知神经科学中文文献的关键词出现的频数进行统计并分析其分布规律。

对认知神经科学外文文献同样使用文献计量分析方法,统计外文文献的数量,分析其变化规律并与中文文献进行对比。统计外文文献主题词、文献来源刊物并分析其分布状况同时与中文文献进行对比。此外,对认知神经科学外文文献还统计分析了发表使用的语言和作者来源情况。

3. 中文文献计量分析

由文献计量学可知,对某一研究领域文献的数量、年度分布、发表刊物及关键词等的分析有助于了解该领域研究的整体状况及发展趋势。

3.1. 中文文献数量分析

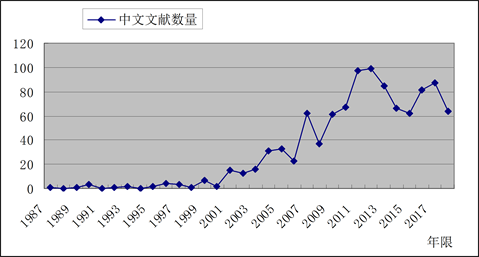

为了直观地展示1024篇认知神经科学研究领域中文文献数量随年限变化而变化的情况,以年限为横轴而文献数量为纵轴对这种变化用图1进行了呈现。

从图1可以看出,中国最早的认知神经科学文献出现在1987年。通过进一步查阅该篇文献,发现其是介绍美国麻省理工学院成立脑和认知科学系的介绍性文章(姚国正,丁晓鸿,1987)。该篇文章很短,只有一页,但却起到了传递相关研究领域信息的作用。在随后的十三年里,认知神经科学的中文文献时有时无,直到2001年这种状况才有所改变,该年文献数量达到了15篇。接着,从2001年到2007年的六年里,文献数量增长了4倍多,2007年达到了62篇。2008年有一回落,只有文献37篇,但从2009年到2012年文献持续增长,2012年达到了99篇。2013年到2017年,文献数量均在60篇以上,整体保持稳定,但时有波动,2017年有文献87篇。

Figure 1. Annual distribution of the numbers of Chinese literature

图1. 中文文献数量年度分布

认知神经科学中文文献数量从2001年开始的较快增长表明,该学科领域从2001年左右才开始受到研究者们的重视,同时也反映出中国研究者们从2001开始对认知神经科学研究领域具有了较大的敏感性。

3.2. 中文文献资源类型与来源刊物分析

认知神经科学中文文献资源类型包括期刊论文(含特色期刊和教育期刊)、硕士学位论文、博士学位论文、国内会议论文、国际会议论文(指在国内召开的会议)、报纸文章、学术辑刊论文共7类。1024篇文献中,期刊论文总计788篇,占到了近77%,占比最多,与预期相符。博士和硕士学位论文分别为39和70篇,占比10.6%,这说明有一部分年轻力量已进入到认知神经科学的研究领域。国内和国际会议论文分别为65和9篇,占比7.2%,这反映出国内学术交流有了一定的活跃度,但相对于其它研究领域还不够。报纸文章43篇,占总数的4.2%,尽管占比较少,但却透视出认知神经科学是有可能从学术殿堂走向大众视野的。学术辑刊论文10篇,占1%。

从前文可知,除去硕士博士学位论文、会议论文、报纸文章和学术辑刊论文外,发表在期刊的论文共计788篇。经统计,这788篇论文分别发表在389种期刊上,表1呈现了刊发论文较多的期刊。

从表1可以看出,《心理科学进展》和《心理科学》刊发的认知神经科学的论文远远多于其它期刊,但也仅仅占到期刊论文总数的9.6%。

科学研究论文的数量在期刊上的分布不一定服从均匀分布,即有可能论文数量不均匀地分布在相关期刊上,期刊的专业程度与刊发某个研究领域论文的数量具有较强的正相关(张亚如,张俊飚,张昭,2018)。根据刊发论文数量在期刊上的分布情况,可以将刊发认知神经科学领域论文的期刊分为核心期刊(与通常意义上的核心期刊概念不一样)、相关期刊和非相关期刊。

布拉德福提出了一个确定核心期刊数量的方法,即所谓的布拉德福法则(Bradford’s Law) (刘金立,邵征翌,张健,2009)。设

为核心期刊的数量,

为刊发认知神经科学论文数量最多的期刊所刊发论文的数量,则根据布拉德福法则有:

,其中

为欧拉系数。由前可知,《心理科学进展》刊发论文最多,为39篇,因此

,进而可得核心期刊的数量

。由此并根据表1可知,核心期刊为:《心理科学进展》、《心理科学》、《全球教育展望》、《科学中国人》、《心理学探新》、《华东师范大学学报(教育科学版)》、《南京师范大学学报(社会科学版)》或《心理研究》或《中国特殊教育》或《自然辩证法通讯》或《中国科学院院刊》(其中的任意三种期刊)。这9种期刊占所有389种期刊的2.3%,所刊发认知神经科学论文数量占788篇论文的19.4%,所占比例并不高。这一结果说明还有大量期刊只刊发了少量的或仅一篇认知神经科学领域的论文,论文数量分布的方差较大,有些期刊的专业程度不高。当然,也可以认为认知神经科学研究领域比较广泛,可以从多学科交叉展开研究,受到多学科关注,因此期刊论文数量比较分散。事实上,有一些证据表明确实如此,比如在经济学、管理学、法学等研究中均有涉及认知神经科学(马庆国,王小毅,2006;肖杰文,2013;苏凇,唐红红,2017)。

Table 1. Distribution of Chinese literature sources

表1. 中文文献来源刊物分布

3.3. 中文文献学科与关键词分析

通过分析文献的学科分布,可以发现学科之间的相互渗透程度。表2呈现了认知神经科学文献所属学科类别的分布(考虑表格的长度,频数小于8的没有在表2中呈现)。

Table 2. Distribution of subjects about Chinese literature

表2. 中文文献学科分布

从表2可以看出,最多的为心理学类别的文献,达到402篇,占到了总数的近40%。其次是教育学类别112篇,占比10.9%。第三为医学类别(临床医学和基础医学)共87篇,占比8.5%。随后依次为:哲学类别62篇,管理学类别(决策管理、工商管理和科技管理)共计53篇,语言学类别44篇,等等。

认知神经科学文献所属学科类别排前三的为心理学、教育学和医学与预期相符,哲学和管理学类别紧随其后说明这两个学科中已有相当的认知神经科学知识的渗透。值得注意的是,在法学、音乐、语言学等中也有认知神经科学的渗透或应用(肖杰文,2015;孙晓霞,2017;杜坤,2018;崔新,苏萌萌,舒华,2018)。从文献的学科分布总体上看,认知神经科学涉及面宽,应用范围广,与其它学科之间相互渗透程度高。

文献的关键词分析是探索学科领域研究热点和研究趋势的重要方法。根据齐普夫第二定律(储节旺,郭春侠,2011;郑俊巍,2018),选取认知神经科学研究领域关键词出现频数大于10的关键词,共计23个。表3呈现了这23个关键词的分布情况。

Table 3. Distribution of keywords about Chinese literature

表3. 中文文献关键词分布

从表3可以看出,1024篇认知神经科学文献中,“认知神经科学”、“认知科学”、“神经科学”、“教育神经科学”、“社会认知神经科学”、“具身认知”、“学习科学”等都是相关研究热点。所有23个关键词可以分为4类:“认知神经科学”、“神经科学”、“教育神经科学”、“社会认知神经科学”、“神经机制”为一类,该类主要从事认知神经科学的基础研究和应用研究;“认知科学”、“具身认知”、“学习科学”、“认知”、“情绪”、“意识”、“认知心理学”、“学习”为一类,该类属于传统心理学研究领域;“事件相关电位”、“脑机制”、“fMRI”、“ERP”、“脑科学”、“脑成像”为一类,该类属于从医学角度研究神经机制;“文化”、“神经伦理学”、“道德判断”为一类,该类属于认知神经科学与社会、文化等领域的交叉。从这4类关键词可以看出,认知神经科学学科交叉的研究趋势明显。

3.4. 中文文献研究机构与研究层次分析

通过对发表文献的研究机构的分析可以帮助我们获得研究力量所属类型和所在空间区域,表4呈现了拥有7篇以上文献的研究机构名单。

Table 4. Distribution of research institutes about Chinese literature

表4. 中文文献研究机构分布

表4中所有研究机构共发表文章615篇,占总文献数的60%,其中北京师范大学、华东师范大学和浙江大学处于前三位。从表4非常明显的可以看出,高等院校是我国认知神经科学领域最重要的研究力量,而在高等院校中,师范大学又集聚了最多的研究力量。陈艳君(2012)认为,师范大学之所以在心理学研究方面实力较强是因为教育学院在其中扮演了重要的角色,而教育学院在师范类高校中的发展往往是比较好的,因此,师范类大学心理学研究见长是历史发展的必然结果。

从空间区域看,认知神经科学的研究力量主要集中在北京(北京师范大学、北京大学、中国科学院心理研究所、清华大学等)、上海(华东师范大学、复旦大学、上海师范大学)和杭州(浙江大学、浙江师范大学、杭州师范大学),这一结果与管连荣等(1985)和汪慧丽(1995)获得的心理学的研究力量的空间区域分布的结果一致。与几十年前相比,不同的是其它大城市如南京(南京师范大学、南京大学)、广州(华南师范大学、中山大学)、西安(陕西师范大学)、武汉(华中师范大学)、重庆(西南大学)等也有了相当的研究力量。

专业学科排名和发表文章的数量能在一定程度上反映研究机构的研究能力。因为没有专门的认知神经科学的排名,所以使用教育部学位与研究生教育发展中心最新的心理学专业学科排名代替认知神经科学的排名,把该排名名次与研究机构发表认知神经科学领域文章数量进行相关分析,获得了两者的相关系数r = −0.66919,检验的概率值p = 0.002 < 0.01。这一结果表明研究机构心理学专业学科排名与研究机构发表认知神经科学领域文章数量存在显著的相关关系,即排名越高发文数量越多。该结果与其他研究者类似的研究所获得的结果在相关方向上一致,但在程度上存在差别,如李培凯等(2016)获得的心理学专业学科排名与第一作者发表文章数量的相关系数为负0.876。

研究层次被用来反映研究的深度与广度及学科交叉融合等。在CNKI中,认知神经科学被分为15个研究层次:基础研究(社科)、基础与应用基础研究(自科)、大众科普、工程技术(自科)、基础教育与中等职业教、高等教育、行业指导(社科)、大众文化、政策研究(社科)、职业指导(社科)、高级科普(社科)、高级科普(自科)、文艺作品、行业技术指导(自科)、政策研究(自科)。表5呈现了其中的8个认知神经科学研究层次的分布。

Table 5. Distribution of research categories about Chinese literature

表5. 中文文献研究层次分布

从表5可以看出,基础研究(社科)和基础与应用研究(自科)文献共有736篇,占比近72%,其它层次的文献占比大多在2%~5%之间,相互差别不大。从研究层次分布看,认知神经科学领域的研究成果尽管有了一定的应用研究和跨学科交叉,但主要还是处于基础研究阶段,探索性的研究居多,这说明人类对这一领域的认识的深度还不够,还不足以支撑更广泛的应用研究,但已显示出向相关领域扩散的趋势。

4. 外文文献计量分析及与中文文献的对比

4.1. 外文文献数量分析及与中文文献的对比

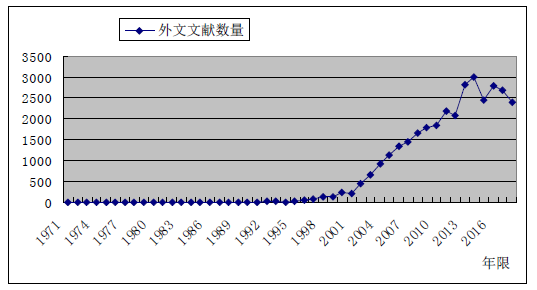

与中文文献类似,为了直观地展示32,548篇认知神经科学研究领域外文文献数量随年限变化而变化的情况,以年限为横轴而文献数量为纵轴用图2呈现。

Figure 2. Annual distribution of the numbers of foreign literature

图2. 外文文献数量年度分布

从图2可以看出,本研究中最早的外文文献出现在1971年。通过阅读该文献,发现它探讨的是正情绪的一种数量方法,在主题词中出现了认知神经科学的术语(Simonov & Mikhailova, 1971)。从1971年到1986年的十五年里,认知神经科学方面的外文文献也是时有时无。1987年到1991年的几年里文献数每年平均也不到10篇,1992年才达到了两位数17篇,然后逐渐增加,到了1998年文献数量突破了100篇,达到122篇。从1998年开始,认知神经科学外文文献数量进入快速增长阶段。2005年,文献数量突破1000篇,达到1125篇,2011年,文献数量突破2000篇,达到2194篇,2014年,文献数量突破3000篇,达到3013篇。在随后的几年里文献数量有一些回落,但总体保持在2400到2700篇之间,2017年有文献2685篇。

从图2的认知神经科学外文文献数量随年限的分布可以知道,尽管有研究者较早的涉足到这一学科领域,但并没有引起其他研究者的足够重视,这种状况一直持续了二十多年,直到1998年才有大的改观。目前,认知神经科学已成为心理学研究的热点领域(Sawyer, 2011; 杨超群,2018; Zhou, 2018)。

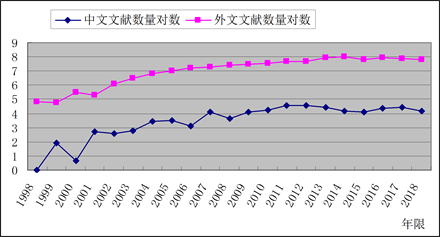

Figure 3. Comparison on logarithm of numbers of Chinese and foreign literature

图3. 中文与外文文献数量对数比较

为了把认知神经科学领域中文文献数量和外文文献数量的变化进行对比分析,对文献数量取对数后,用图3进行了呈现。

从图3可以看出,中文文献数量相对稳定的增长从2001年才开始,但外文文献数量相对稳定的增长从1998年就开始了,比较而言,中文文献稳定增长晚了三年左右。但从总体看,两类文献数量变化的趋势基本一致,这说明以中文发表研究成果的中国研究者与世界其他研究者(包括发表非中文成果的中国研究者)在研究节奏上是合拍的。从这也可更进一步作出判断,中国研究者(包括以中文或外文发表研究成果的研究者)在认知神经科学研究领域与世界其它国家的研究者更多的是处于竞争性研究环境而不是追赶性研究环境。

4.2. 外文文献来源刊物分析及与中文文献的对比

表6列出了认知神经科学外文文献21种来源刊物的分布。

Table 6. Distribution of foreign literature sources

表6. 外文文献来源刊物分布

从表6中可以看出,期刊“Journal of Cognitive Neuroscience”和“Plos One”刊发的认知神经科学外文文献数远远超过所列其它期刊,两种期刊合计达到了7300篇以上,期刊“Social Cognitive & Affective Neuroscience”刊发数量也较多,处于第三位。这三种期刊刊发论文的数量占到了文献总数的27.2%。

根据布拉德福法则,认知神经科学外文文献的核心期刊数量应该约等于18种。结合表6可知这些期刊为:“Journal of Cognitive Neuroscience”、“Plos One”、“Social Cognitive & Affective Neuroscience”、“Neuropsychologia”、“Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience”、“Psychological Science”、“Quarterly Journal of Experimental Psychology”、“Cognitive Science”、“Annual Review of Psychology”、“IEEE Transactions on Biomedical Engineering”、“Psychological Research”、“Journal of Experimental Psychology-Learning, Memory & Cognition”、“Memory & Cognition”、“British Journal of Psychology”、“American Psychologist”、“Psychological Bulletin”、“Learning & Individual Differences”、“Cognition & Emotion”。这18种期刊刊发的论文数占总的认知神经科学文献数的35.4%,这一比例是比较高的,因此,可以认为这18种外文期刊是认知神经科学领域的核心期刊。

与中文文献期刊刊发论文数量分布较分散相比,外文文献期刊刊发论文数量分布要集中得多。中文文献核心期刊刊发的论文仅占比19.4%,而外文文献刊发的论文占比35.4%,几乎是前者的两倍。因此,总体而言,外文文献期刊的专业程度比中文文献期刊的专业程度更高。

4.3. 外文文献主题词分析及与中文文献的对比

为了分析认知神经科学领域外文文献的研究热点和研究趋势,使用“主题词(Subject Terms)”对外文文献进行了统计。使用“主题词”而非“关键词”的主要原因在于使用“主题词”统计获得的分布相对集中而使用“关键词”获得的分布相对分散,集中的分布更有利于发现认知神经科学研究的规律。表7呈现了认知神经科学外文文献42个“主题词”的频数分布。表7也没有根据齐普夫第二定律以主题词出现频数大于某个数作为统计的条件,而是更多的统计了一些主题词,目的是为了避免遗漏某些重要研究点。

Table 7. Distribution of subject terms about foreign literature

表7. 外文文献主题词分布

从表7可以看出,除了“心理方面(psychological aspects)”、“心理学(psychology)”、“神经心理学 (neuropsychology)”、“认知心理学(cognitive psychology)”、“发展心理学(developmental psychology)”、“语言心理学 (psycholinguistics)”、“教育心里学(educational psychology)”等这种具学科性质的主题词及“认知神经科学(cognitive neuroscience)”外,“认知过程(cognitive processes)”、“脑(brain)”、“神经科学(neurosciences)”、“记忆(memory)”、“认知科学(cognitive science)”等主题词出现的频数都大于100,可以认为这些主题词所代表的领域是认知神经科学研究的核心热点。“认知(cognition)”、“语义学(semantics)”、“注意(attention)”、“认知发展(cognitive development)”、“神经网络(神经生物学) (neural networks (neurobiology))”、“认知能力(cognitive ability)”等主题词出现的频次都在50到100之间,可以认为这些主题词所代表的领域是认知神经科学研究的次热点。“短期记忆(short-term memory)”、“学习(learning)”、“教学方法(teaching methods)”、“孩子(children)”、“个案研究(case studies)”、“个体差异(individual differences)”、“神经电路(neural circuitry)”、“儿童发展(child development)”、“听觉感知(auditory perception)”等主题词出现的频数都在20至50之间,可以认为这些主题词所代表的领域是认知神经科学衍生的热点。“阅读(reading)”、“理解(comprehension)”、“智力(intellect)”、“共情(empathy)”、“自闭(autism)”、“虚拟现实(virtual reality)”、“读写能力(literacy)”、“人工智能(artificial intelligence)”、“精神抑郁(mental depression)”、“人工神经网络(artificial neural networks)”等主题词出现的频数都在20以下,可以认为这些主题词所代表的领域是认知神经科学衍生的次热点,体现了研究的特色和个性。

这4个层次研究领域既有基础与应用研究,也有学科交叉研究,4个层次也不是相互隔离而有一定的重叠。这说明认知神经科学领域有以基础研究为核心向相关领域扩散的趋势,传统的心理学领域有从认知神经科学角度进行新的解释的迹象(Stanovich, 1998; Cabeza, 2001; McCandliss & Noble, 2003; Katzir & Paré-Blagoev, 2006; Naqvi & Morgenstern, 2015)。

把认知神经科学中文文献的关键词与外文文献的主题词进行比较,发现尽管很多都是相同或相近的,但也存在一定的差别。第一,中文文献中有教育和社会领域与认知神经科学结合而形成的“教育神经科学”、“社会认知神经科学”的关键词,但在外文文献中没有这样直接的主题词。第二,在外文文献中没有“具身认知”的主题词,而在中文文献中有“具身认知”的关键词。第三,外文文献中有“脑”的主题词,但没有如像中文文献中“脑机制”、“fMRI”、“ERP”、“脑科学”、“脑成像”等众多关键词。第四,外文文献有“个体差异”、“儿童发展”、“阅读”、“理解”、“智力”、“共情”、“自闭”、“虚拟现实”、“精神抑郁”等众多主题词,但在中文文献中少有这样的关键词。存在这样的差别的可能原因是:统计时中文文献使用的是“关键词”而外文文献使用的是“主题词”;两类文献在研究的领域上存在一定差别,特别是在认知神经科学的应用研究领域可能差别会更大一些。

4.4. 外文文献使用语言及作者来源分析

语言是进行研究的基本工具,当一个研究者未能掌握众多研究者使用的语言时,那他对学科的研究动态的掌握将受到约束。表8呈现了认知神经科学领域32,548篇文献所使用的语言的分布。

Table 8. Distribution of language about foreign literature

表8. 外文文献使用语言分布

从表8可以看出英语是使用最多的语言,占比为99.2%,远远大于其它语言的使用。这说明如果要进行认知神经科学领域的科学研究,英语是必备的语言工具。

为了分析各国在认知神经科学领域的研究情况,表9呈现了作者数大于3的认知神经科学文献作者来源(地理术语)的分布及排序。

从表9可以看出,来源于中国的作者最多,达到了114位,其次为美国107位,接下来是荷兰、法国、澳大利亚、加拿大、比利时等。这说明在认知神经科学领域,中国已经有了相当的研究力量,这也进一步印证了在认知神经科学研究领域中国与其它国家处于竞争性研究环境而不是追赶性研究环境,这是令人鼓舞的。在以后的研究中,中国的研究者更应该提升研究质量和加强研究成果的转化与应用,比如与人工智能的结合等,最终成为认知神经科学研究的引领者。

Table 9. Distribution of the authors about foreign literature

表9. 外文文献作者来源分布

5. 结论与展望

文献计量分析可以帮助研究者从整体上了解某一学科研究领域的研究状况,本文基于文献计量学方法,使用从CNKI中文文献数据库和EBSCO外文文献数据库获得的认知神经科学研究领域的文献数据,对文献的数量、来源刊物、研究主题、研究机构、研究层次、关键词或主题词等进行了分析。同时,进一步对中文与外文文献的数量、来源刊物和关键词或主题词进行了对比分析,获得的主要结论归纳如下。

1) 在文献数量方面,认知神经科学研究领域中文文献和外文文献首次出现的时间都比较早,但最初的十几二十年里文献的数量几乎没有增长;中文文献数量形成稳定增长的时间在2001年,外文文献形成稳定增长的时间在1998年,中文文献的时间尽管稍晚,但相差不大。从总体看,两类文献数量变化的趋势基本一致,因此可以认为,在认知神经科学研究领域,中国研究者与世界其他国家的研究者更多的是处于竞争性研究环境而不是追赶性研究环境。

2) 在文献的来源刊物方面,认知神经科学领域中文文献来源刊物比较分散,外文文献来源刊物相对集中;中文文献核心期刊刊发的论文占比仅19.4%,而外文文献核心期刊刊发的论文占比35.4%;总体来看,外文文献期刊的专业程度比中文文献期刊的专业程度高。

3) 在文献的研究主题方面,中文文献主要基于心理学、教育学和医学对认知神经科学展开研究,同时在语言学、法学、音乐、经济学、管理学等中也有认知神经科学的渗透或应用;外文文献的研究也比较广泛,也有学科渗透和交叉,而且更具有特色和个性;从文献的学科分布总体上看,认知神经科学涉及面宽,应用范围广,与其它学科之间相互渗透程度高。“认知科学”、“神经科学”、“教育神经科学”、“社会认知神经科学”、“具身认知”、“学习科学”等构成中文文献相关研究热点;“认知过程”、“脑”、“神经科学”、“记忆”、“认知科学”等构成外文文献研究热点。

4) 在研究机构方面,高等院校是中国认知神经科学领域最重要的研究力量,而在高等院校中,师范大学又集聚了最多的研究力量;从空间区域看,认知神经科学的研究力量主要集中在北京、上海和杭州;研究机构发表认知神经科学领域文章的数量与其心理学学科排名存在显著的相关关系,相关系数为负0.66919,即排名越高所发表的文章数量越多。

5) 在文献的研究层次方面,中国及其它国家在认知神经科学领域的研究尽管主要还处于基础研究阶段,但各个层次也相互渗透重叠,形成以基础研究为核心向相关应用领域扩散的趋势,研究者们努力想要从认知神经科学角度对传统的心理学进行新的阐释。

经过几十年的发展,中国的研究者和世界其它国家的研究者在认知神经科学领域取得了丰富的研究成果。研究者们对认知功能的细胞基础、情绪和情感的神经机制、认知障碍的神经机制以及注意与意识、学习与记忆、知觉信息的表达等认知功能的神经机制的研究逐步深入。与研究者们取得的丰富成果相比,本文基于文献计量学方法的分析还不能做到全面地揭示认知神经科学研究领域的研究状况,有些结论也还值得进一步的探讨。比如,对中文文献的分析就还没能完全反映中国研究者在认知神经科学研究方面的贡献,因为许多的中国研究者的研究成果发表在外文刊物上,这从认知神经科学外文文献作者来源分析中可以看出。又比如,由于受数据获取的限制,对中文和外文文献都没有使用共词分析、聚类分析等方法对关键词或主题词进行进一步分析,以获得认知神经科学关键词或主题词的网络知识图谱和类别结构。今后的研究,可以就这些方面及文献的引用率、研究范式等方面进行深入的探讨。

致谢

感谢匿名审稿专家严谨而专业的评审和编辑富有成效的辛勤工作。