1. 引言

寒潮是一种大规模的强冷空气活动过程,是山东省常见的主要灾害性天气之一,其降温幅度大、作用范围广的特点以及伴随而来的大风、霜冻、雨雪等天气对我国的农牧业和交通运输业等带来极其不利的影响,严重威胁人民的生命财产安全 [1]。因此做好寒潮天气的气象服务,采取积极措施防范其危害,具有重要的现实意义。在全球气候变化导致极端事件多发、重发的背景下,需要更加精细的气象服务来保障人民生产生活,而目前基于地面站点观测数据的气象服务,空间分辨率较低,且无法反映地形对气象要素的影响,导致在复杂地形区域应用时误差较大,无法满足日益增长的气象服务需求。

近年来,国家气象信息中心开发了高分辨率陆面数据同化系统(HRCLDAS),该系统采用多重网格变分技术(STMAS),利用数据同化和融合技术,将地面观测数据、卫星观测产品、数值分析、预报产品等进行多源数据融合,同时为进一步描述1 km分辨率尺度的细节,尤其是气温、气压等随海拔高度变化较为明显的要素,引入了0.01˚空间分辨率的数字高程模型(DEM)地形参数数据,对气温等要素进行地形调整 [2]。该数据集覆盖范围为70˚~140˚E,15˚~60˚N,空间分辨率为0.01˚ × 0.01˚,时间分辨率为1 h [3] [4] [5]。

使用高分辨率格点数据可提高监测精密能力,提供更加精细的气象保障服务,但目前尚缺少关于HRCLDAS数据寒潮监测能力的检验评估相关研究。本文以山东2021年11月7~9日的寒潮过程为例,评估HRCLDAS对寒潮过程的监测能力。

2. 资料与方法

2.1. 资料

本文研究采用2021年11月山东省内123个国家气象站逐日最低气温以及高分辨率陆面数据同化系统(HRCLDAS)大气驱动场逐小时2 m气温数据,数据来源于国家气象信息中心。HRCLDAS数据由国家气象信息中心研制,覆盖范围为70˚~140˚E,15˚~60˚N,空间分辨率为0.01˚ × 0.01˚,时间分辨率为1 h [3] [6],挑选HRCLDAS逐日20时~20时小时数据中的极小值作为日最低气温。

2.2. 寒潮等级标准

根据冷空气活动的强度可分为寒潮、强冷空气和一般冷空气,其中寒潮可进一步划分为三个等级:寒潮、强寒潮、超强寒潮 [7]。

寒潮定义为使某地的日最低气温24小时内降温幅度 ≥ 8℃,或48小时内降温幅度 ≥ 10℃,或72小时内降温幅度 ≥ 12℃,而且使该地日最低气温 ≤ 4℃的冷空气活动。

强寒潮定义为使某地的日最低气温24小时内降温幅度 ≥ 10℃,或48小时内降温幅度 ≥ 12℃,或72小时内降温幅度 ≥ 14℃,而且使该地日最低气温 ≤ 2℃的冷空气活动。

超强寒潮定义为使某地的日最低气温24小时内降温幅度 ≥ 12℃,或48小时内降温幅度 ≥ 14℃,或72小时内降温幅度 ≥ 16℃,而且使该地日最低气温 ≤ 0℃的冷空气活动。

3. 结果分析

2021年11月4~9日,一次强寒潮事件自西北向东南影响我国大部,全国大部分地区最大降温幅度有8℃~16℃,此次寒潮事件具有降温幅度大、雨雪范围广、极端性强、影响大等特点,给东北、华北、黄淮、西北东部等地农业、交通、电力以及人们正常生活等造成较大影响。此次寒潮6日夜间开始影响山东,带来雨雪、强降温和大风天气,影响了山东97.56%的国家气象站,导致山东省出现大范围雨雪天气,山东西北部出现大到暴雪,部分站点积雪深度达到或突破本站历史极值,降雪时间为1961年以来全省平均最早初雪日。本次寒潮造成山东部分地区农作物受到冻害,部分大棚被大雪压塌,直接经济损失达553.3万元。使用站点数据与HRCLDAS数据对此次强寒潮过程进行对比分析,可评估HRCLDAS对较为极端情况下的寒潮事件的监测能力。

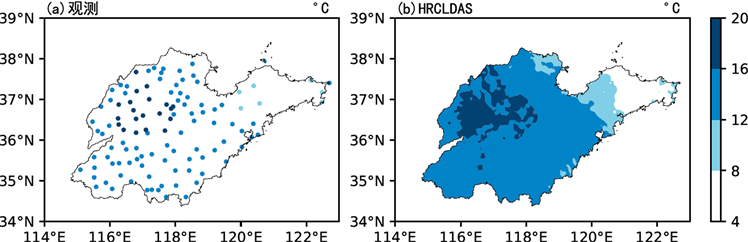

使用站点数据与HRCLDAS数据,利用寒潮等级标准,对此次寒潮过程进行判别,识别的寒潮时间均为11月7—9日。实测数据显示,7~9日,泰山站最低气温为−12.9℃,其他站点过程最低气温范围在−9.1℃~3.1℃,山东西北部最低气温降至−4℃以下,半岛沿海地区最低气温在0℃以上,其他地区最低气温在−4℃~0℃之间。与实测相比,HRCLDAS过程最低气温的分布与其大致相同,同样是从鲁西北到半岛地区递增,HRCLDAS过程最低气温范围在−12.8℃~4.7℃,鲁西北和鲁中山区最低气温降至−4℃以下,其范围比观测更大,其他地区的最低气温分布基本与观测相同(图1)。

Figure 1. The minimum air temperature during November 7~9, 2021

图1. 2021年11月7~9日过程最低气温

此次寒潮过程,山东过程最大降温幅度在6.1℃~18.6℃,中西部降温幅度较大,尤其是西北部,过程最大降温幅度在16℃以上,最大降温出现在聊城东阿,为18.6℃,半岛地区过程降温幅度在12℃以下,其他地区过程降温幅度在12℃~16℃之间。HRCLDAS显示,山东过程最大降温幅度在3.9℃~20.0℃,其不同降温程度的空间分布与实测基本相同(图2)。

Figure 2. The maximum range of 24-hour temperature dropping during November 7~9, 2021

图2. 2021年11月7~9日过程最大24小时降温幅度

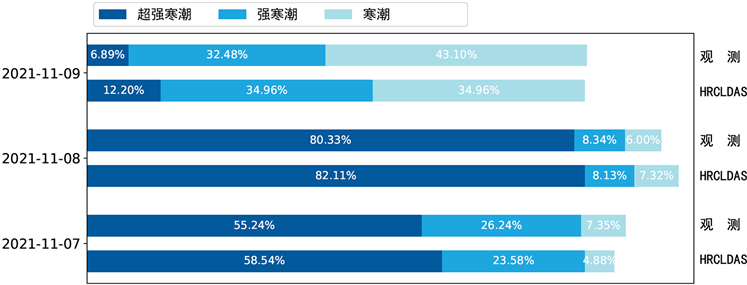

根据寒潮等级标准,分别使用观测数据与HRCLDAS数据对每日的寒潮进行判别(图3)。11月7日,观测显示共有88.83%的站点出现寒潮,其中55.24%的站点出现超强寒潮,26.24%的站点出现强寒潮,HRCLDAS数据显示,山东全省出现寒潮的面积占87.00%,其中58.54%的面积出现超强寒潮,23.58%的面积出现强寒潮;11月8日,观测显示有94.67%的站点出现寒潮,其中80.33%的站点出现超强寒潮,8.34%的站点出现强寒潮,HRCLDAS数据显示,有97.56%的面积出现寒潮,其中82.11%的面积为超强寒潮,8.13%的面积为强寒潮;11月9日,观测显示有82.47%的站点出现寒潮,其中6.89%的站点出现超强寒潮,32.48%的站点出现强寒潮,HRCLDAS数据显示,有82.12%的面积出现寒潮,其中12.20%的面积出现超强寒潮,34.96%的面积出现强寒潮。总体来看,HRCLDAS与观测逐日寒潮影响范围变化相同,逐日寒潮影响范围先增加,后减少,8日寒潮影响范围最大,但HRCLDAS每日超强寒潮范围占比较观测均偏多,其中,11月9日,观测与HRCLDAS的超强寒潮占比差异较大,为5.31%。

Figure 3. The daily proportion of cold wave range during November 7~9, 2021

图3. 2021年11月7~9日逐日寒潮范围占比

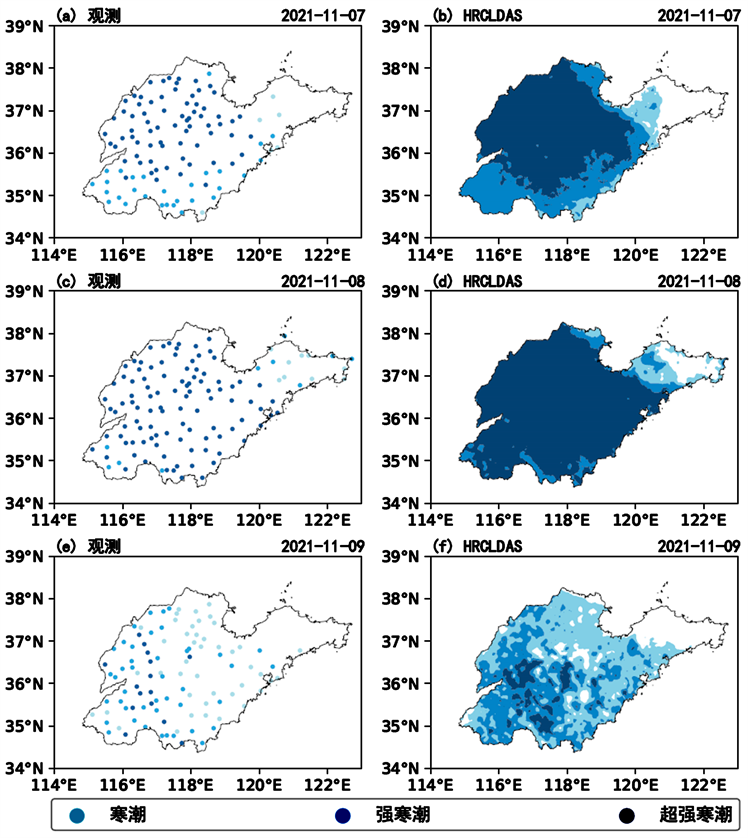

从逐日寒潮等级分布(图4)来看,11月7日,观测与HRCLDAS的寒潮等级分布基本相同,鲁西北、鲁中和鲁南的北部地区为超强寒潮,鲁南的南部、鲁西北东部的部分地区为强寒潮,半岛的西部为寒潮;11月8日,除半岛外,山东大部地区均为超强寒潮,鲁西南与半岛沿海地区为强寒潮,半岛内陆地区为寒潮,HRCLDAS与观测的寒潮等级分布存在部分区别,在HRCLDAS中,鲁西北东部的部分地区被判定为寒潮与强寒潮,而实测则为超强寒潮,半岛沿海地区被判定为寒潮,而实测为强寒潮,半岛内陆地区被判定为没有发生寒潮,而实测为寒潮;11月9日是寒潮过程的最后一天,HRCLDAS与观测对整体

Figure 4. The daily distribution of cold wave grade during November 7~9, 2021

图4. 2021年11月7~9日逐日寒潮等级分布

寒潮的判别较为一致,除半岛大部地区外,其他大部地区均为寒潮,但在对于超强寒潮的判别上,HRCLDAS与观测存在差异,观测显示只有117˚E以西的南北狭长地区为超强寒潮,但在HRCLDAS中,山东西部的中南部地区为超强寒潮,因此造成了11月9日HRCLDAS与观测占比的较大差距。

4. 结论

本文选取2021年11月7~9日对山东造成较大影响的强寒潮过程个例,对比HRCLDAS数据与山东省内国家气象观测站观测数据在过程最低温、过程最大24小时降温幅度以及寒潮影响范围等方面的异同,评估HRCLDAS对寒潮过程的监测能力,评估结果表明:

1) HRCLDAS气温数据对2021年11月7~9日寒潮过程的判别时间准确,与实测完全一致。

2) 使用HRCLDAS数据计算的过程最低气温、过程最大降温幅度与实测分布大致相同,且由于HRCLDAS引入了高分辨率的地形数据,其对过程最低气温以及过程最大降温幅度的刻画更加细致。

3) HRCLDAS与实测逐日寒潮影响范围变化相同,逐日寒潮影响范围先增加,后减少,但HRCLDAS每日超强寒潮范围占比较观测偏多,其中,11月9日,观测与HRCLDAS的超强寒潮占比差异较大,为5.31%。

基金项目

山东省气象局青年基金项目(2021SDQN04)、山东省气象局重点科研项目(2021sdqxz04)资助。