1. 引言

新型冠状病毒引起的肺炎疫情自2019年底已蔓延至今,世界卫生组织官网显示截至2022年9月中旬全球已报告逾6亿确诊病例,死亡病例超过650万 [1] 。新冠肺炎疫情给全世界人民生命及心理健康带来了极大威胁,风险感知是人们对他们正在或可能面临危险的直观评估 [2] ,国内学者时勘等 [3] 认为风险感知是个体对存在于外界各种客观风险的主观感受与认识,受到心理、社会和文化等多种因素的影响,个体对新冠肺炎疫情的风险感知也带来了一系列心理和行为反应。大学生群体是社会中存在的一个特殊群体,他们作为社会未来发展的中坚力量,受到家庭、学校、社会三方面的保护和关注,同时大学阶段是青年学生个人成长的关键时期,也是人生重要的转折点 [4] ,他们通过与环境互动掌握社会规范和技能从而学会适应社会,但是受疫情影响大学生群体无法正常在学校内完成课程学习,学校组织的各项社会实践活动也在一定程度上受到影响。因此,后疫情时期大学生群体受疫情影响的程度及由此产生的心理行为相关问题应当得到关注。

1.1. 疫情风险感知和亲社会行为

高风险感知会引起很多不良后果,包括个体认知及情绪问题。国内学者对民众新冠肺炎疫情风险感知的研究显示风险感知可以显著负向预测心理健康 [5] ,疫情风险感知还会对个体行为产生影响,有研究显示新冠肺炎疫情风险感知能够显著正向预测个体囤积行为 [6] 。另外风险感知还会使个体污名化他人及产生社交回避等反社会行为 [7] 。

亲社会行为是一种普遍的,对社会发展和进步有积极作用的社会现象,心理学界目前对亲社会行为的系统研究被认为起源于1964年美国纽约市一位女子被残忍杀害时旁观者的冷漠反应。自70年代以来,学者对亲社会行为的影响因素进行了大量研究,当前大多数研究对亲社会行为的定义相对一致,亲社会行为泛指一切对他人、群体或社会有益的行为 [8] [9] [10] 。

根据行为免疫系统理论,个体在进化过程中形成了规避传染病毒威胁的心理和行为机制,这种倾向会影响个体亲社会行为,路红等 [11] 学者通过实证研究揭示了相比于非传染病患病群体,个体向服务于传染病患病群体的慈善机构捐款更少。上述研究都认为高风险感知会带来一些负面结果,然而也有一些学者认为死亡率可以增加其亲社会行为,研究结果显示与死亡显著相关的焦虑促使人们通过向慈善机构捐款或帮助他人来修复自我价值感 [12] ,个体感知到死亡威胁也会直接影响到亲社会倾向,有研究显示提醒死亡会使人们对慈善事业持更积极的态度 [13] 。另外新冠肺炎疫情作为一种突发性公共卫生事件,在这场风险事件中每个人在心理或生理上都或多或少经历了创伤。创伤后成长理论认为个体在经历创伤性事件后在自我觉知、人际体验和生命价值观等方面会产生积极的心理变化,这种积极的变化将促使个体更愿意帮助他人 [14] 。李宗亚等人基于新冠肺炎疫情的研究结果显示,公众通过微信使用增强在社会层面的疫情风险感知引发共情从而促进助人行为 [15] 。有学者对道德决策方面的研究发现,被试在高风险水平下会产生更高的对他人的帮助比例 [16] 。因此疫情常态化下,大众对新冠肺炎疫情风险的感知对亲社会行为的影响值得进一步研究。

1.2. 共情、人性化知觉、亲社会行为

1.2.1. 共情和人性化知觉

共情指的是一种以他人为导向的情绪反应,指个体与另一个人感知到的情绪是一致的 [17] 。Cohen和Strayer [18] 认为共情分为情感共情和认知共情,共情的情感成分涉及到源于他人情感状态的情绪反应;共情的认知成分涉及到理解他人的感受。也可以理解为情感共情指对他人情绪的共同体验,而认知共情则指对他人情绪感受的识别和理解 [19] 。共情(empathy)一词最初是由Edward Titchener创立,他认为共情是“一个把客体人性化的过程,感觉我们自己进入别的东西内部的过程” [20] 。有研究指出共情可以增加对目标对象的感知相似性,并且感知相似性在共情和帮助行为之间起到中介作用 [21] 。国内有研究通过内隐程序验证了感知相似性能够促进群体间的心理融合 [22] ,感知相似性可以提升人际吸引 [23] ,相似性缩小了个体和外群体成员间的心理距离,从而增加人性化认知。另外有学者的研究中显示了个体对不同群体人性化知觉的差异影响群体间相似性的感知从而进一步影响共情 [24] 。陈朝阳对大学生群体视频游戏和人性化知觉研究的文献中显示,对他人的人性化知觉可以正向预测共情 [25] 。

1.2.2. 共情和亲社会行为

亲社会行为的产生是多种因素共同作用的结果,但共情已经被心理学界公认为是影响亲社会行为产生的重要因素之一。共情与亲社会行为的研究由来已久,早在20世纪末期国内就已经开始了共情对亲社会行为的影响研究。有关青少年共情能力与其亲社会行为的研究揭示,共情能力与亲社会行为存在显著的正相关,即青少年共情能力越高,越有可能产生亲社会行为 [26] 。国外有学者通过实验室实验证明了共情对帮助内群体(同一文化背景)成员的意向高于帮助外群体成员的意向 [21] 。该研究进一步细化了共情与亲社会行为之间的作用机制。另外有学者考察了共情与亲社会行为在学校文化中的关系,结果证明共情水平高的学生更能积极的处理同伴关系,对亲社会行为有正向预测作用 [27] 。佘壮等 [28] 在新冠肺炎疫情背景下研究疾病风险感知和排外反应之间的关系,将共情反应作为调节变量,结果显示共情反应加剧了这种关系。排外指的是对外群体成员的消极态度,因此该研究结果在一定程度上表达了新冠肺炎疫情中,共情降低了个体对外群体成员的亲社会行为。此外,国外一项新冠肺炎期间接受隔离意愿的研究表明,共情能力更高的人更愿意接受隔离,他们认为这样不仅保护了自己更是保护了在此次疫情期间更脆弱的其他人,展现出了其亲社会倾向 [29] 。

1.2.3. 人性化知觉和亲社会行为

人性化知觉是一种对人性的认知,国内学者认为人性化知觉指的是人类对自身特性的认知过程,是对人类本性的理解 [30] 。Haslam和Bain认为人性化存在两种不同的形式,即人性普遍性和人性独特性,前者与遗传有关,后者则与社会学习等相关,这两种形式能够清晰地被人们所知觉到,他的研究也表明人们对自我的人性化感知普遍高于对他人的人性化感知 [31] 。随后Haslam对人性化知觉做了进一步研究提出人性独特性维度涉及文雅、礼仪、道德感和更高级的认知,这些特性是后天获得的,反映人与人之间的差异;而人性普遍性维度则主要涉及到认知的灵活性、情感性、自主性和情感温暖,是人类共同拥有的、根深蒂固的“自然本性” [32] 。Leyens等人 [33] 认为人性化知觉在内外群体中存在差别,个体倾向于认为内群体成员更加具有人性,外群体成员缺乏人性,Leyen通过对不同语言背景被试的调查发现次要情绪可以代表人性化。随后Vaes和他的同事使用“遗失的电子邮件”的情景模拟实验来验证人性化表达方式会引起亲社会反应。该范式主要思想是参与者收到来自同大学的陌生人发错的电子邮件,其中一半邮件的开场白使用主要情绪词句,另一半邮件的开场白使用次级情绪词句,对参与者随后的反应进行编码评分。作者在实验室环境及自然环境下均验证了以下结果,即感知到发件人人性独特情感的的参与者表现出更大的帮助意愿,这表明对人性的感知可以改变一个人的帮助意图 [34] 。Cuddy将已实际发生的自然灾害为背景,讨论自然灾害后个体对内外群体人类独特情绪感知的差异以及由此感知引发的帮助意愿的不同。研究结果发现,感知到外群体更高的次级情绪推断了对其更高的帮助意图 [24] 。Simon使用脑电技术将较低的人性化知觉与神经镜像、共情与合作行为进行了结合研究,结果发现人性化知觉低会影响个体与他人的合作行为,这种影响或许是由于在面对面的互动中产生了对对方人性认知的差异,这种差异导致了不同的神经处理、较差的情绪识别和较差的动作协调,合作行为作为一种典型的亲社会行为,我们可以判断对他人的人性认知能够影响随后的亲社会行为 [35] 。国内对人性化知觉和亲社会行为也有研究,有学者研究了暴力视频游戏背景下人性化知觉的降低对个体亲社会行为的影响,结果显示人性化知觉能够正向预测个体的亲社会行为 [36] 。

1.3. 疫情风险感知、共情、人性化知觉

1.3.1. 疫情风险感知和共情

高风险感知将会影响个体的认知及情绪,共情作为一种亲社会情感会受到风险感知的影响。目前两者关系研究相对献较少,在新冠肺炎大爆发期间国外有研究显示,共情水平可能会随着与风险感知有关的焦虑而波动 [37] 。对于经历共同风险的其他人,个体会产生“感同身受”的感觉,从而对他人产生积极态度。另外根据共情—利他假说,同一共情水平下个体会对有较高帮助需要的个体提供更高的亲社会行为,个体通过自我投射的方式进行共情,利用自己的经历,主动将自我投射到他人的处境中 [38] 。新冠肺炎疫情从2019年持续到现在,每个个体都或多或少受到了影响,经受新冠肺炎影响的个体会更大程度上展现出共情。一项新冠肺炎疫情风险暴露和自我隔离行为的关系研究显示,共情起到中介作用,感知风险水平越高,个体的共情水平就越高,从而更愿意接受隔离 [29] 。

1.3.2. 疫情风险感知和人性化知觉

人性化知觉作为一种对他人人性的认知,也会受到风险感知的影响。根据Haslam及Leyens的人性化知觉理论,个体倾向于认为自我或自我所在的群体成员更加具有人性化。以往已有很多研究发现外部风险及威胁会助长个体对他人,尤其是外部群体的负面态度、情绪和行为。实证研究发现新冠肺炎疫情带来的经济风险通过影响个体对特定外部群体成员的人性化知觉进一步影响了亲社会行为 [39] ,即个体感知到疫情带来的经济风险越高,对特定外部群体成员的人性化知觉越低、亲社会行为倾向越低。关于死亡风险的研究显示,感知死亡威胁增加亲社会行为在不同群体间存在差异 [13] ,即死亡率显著增加了亲社会行为,但这只发生在有利于自身文化的慈善机构中,当这种善意的受益者不是所在群体的成员时,死亡凸显对捐赠没有任何影响。这种结果和人性化知觉理论下的研究具有一定相似性。

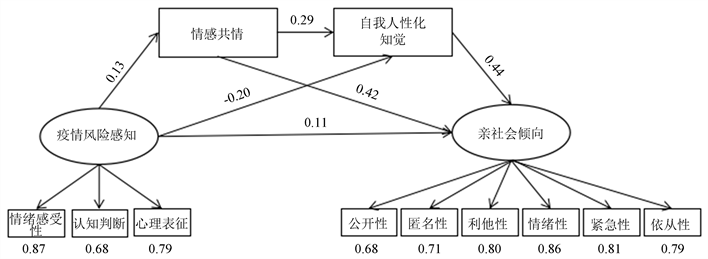

综上所述,已有风险认知理论和行为免疫系统理论及相关研究认为风险感知较高则会带来不良心理或行为后果。但基于创伤后成长理论的相关研究则认为,经历创伤性社会事件除了会带来不良影响,也会产生积极的心理及行为变化。因此为了更好地探究新冠肺炎疫情下公众的风险感知会如何影响行为,本研究将人性化知觉和共情作为可能存在的机制进行进一步考虑。本研究的理论路径模型见图1。

Figure 1. The chain mediation theory model of epidemic risk perception predicting prosocial tendency

图1. 疫情风险感知预测亲社会倾向的链式中介理论模型

2. 方法

2.1. 研究对象

通过线上问卷平台对大学生群体(大一到大四)发放问卷650份,剔除无效数据(测谎题回答错误及通篇选择同一选项)后,回收有效问卷593份,有效率91.23%,其中女生298人(50.3%),男生295人(49.7%)。大一年级63人(10.6%)、大二年级230人(38.8%)、大三年级166人(28%)、大四年级134人(22.6%)。

2.2. 研究工具

2.2.1. 新冠肺炎疫情风险感知量表

采用席居哲等人 [40] 编制的新冠肺炎风险感知量表,该量表共9个项目,分为情绪感受、情绪判断和对新冠肺炎非同寻常严重性的心理表征(后用心理表征指代)三个维度,每个维度3道题目。该量表在赵建芳等人 [6] 的研究中得到良好的验证。本研究中总量表的α系数为0.79。

2.2.2. 共情量表

采用Jolliffe [41] 编制的基本共情量表(Basic Empathy Scale, BES),经夏丹 [19] 修订后共20个项目,分为认知共情和情感共情两个维度。采用5点计分,从1分(完全不同意)到5分(完全同意),除反向计分题外其余题目得分越高代表共情程度越高。该量表在大学生群体中得到很好的验证 [42] 。本研究中总量表α系数为0.87,认知共情维度α系数为0.83,情感共情维度α系数为0.79。

2.2.3. 人性化知觉量表

人性化知觉采用Bastian,Jetten和Radke编制的人性化知觉量表 [43] ,该量表由陈朝阳等人 [30] 修订。该量表已经在大学生群体得到很好验证 [44] 。量表共有16个自陈评定项目,所有项目均采用7点计分,从1分(非常不符合)到7分(非常符合),反向计分题经转换后,量表总分越高,反映人性化知觉水平越高。其中包含自我人性化知觉与他人人性化知觉两个分量表各8道题目,题目内容相同,他人人性化知觉分量表将题目中的“自己”替换为“他/她”。本研究中总量表α系数为0.86,自我人性化知觉量表α系数为0.79,他人人性化知觉量表α系数为0.83。

2.2.4. 亲社会倾向量表

采用寇彧等人 [45] 修订的亲社会倾向量表,该量表在大学生群体中得到验证 [46] 。量表共包含26个项目,分为公开性、匿名性、利他性、依从性、情绪性、紧急性六个维度。所有项目均采用5点计分,从1分(非常不像我)到5分(非常像我),得分越高反映亲社会倾向越高。本研究中总量表α系数为0.94。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

本研究对可能存在的共同方法偏差进行了程序控制,即在问卷中加入反向计分题、强调匿名性、设置测谎题等,并使用SPSS 22.0进行Harman单因子检验。检验结果表明未经旋转的第一因子只解释了全部变异量的22.86%,未占变异解释量的40%,因此本研究数据不存在明显的共同方法偏差。

3.2. 描述统计与相关分析

3.2.1. 各变量基本情况以及性别、年级差异检验

使用SPSS 22.0对各个变量及维度的基本情况进行描述,包括最大值、最小值、平均数和标准差,并且对各个变量及维度的性别差异进行t检验,结果发现共情得分存在性别差异(t = −4.76, p < 0.05),认知共情维度存在性别差异(t = −2.98, p < 0.05),情感共情维度存在性别差异(t = 5.32, p < 0.05)。亲社会倾向公开性维度存在性别差异(t = 1.98, p < 0.05),匿名性维度存在性别差异(t = 3.58, p < 0.05),结果见表1。因此,为保证结果准确性,后续回归分析及中介效应检验将把性别作为控制变量进行分析。

Table 1. Basic information of variables and test results of gender differences

表1. 变量的基本情况和性别差异检验结果

因年级变量方差不齐,对年级进行Kruskal-Wallis检验,结果发现年级变量在人性化知觉、共情、亲社会倾向三个变量的不同维度上存在差异(表2),因此,为保证结果准确性,后续回归分析及中介效应检验将把年级作为控制变量进行分析。

Table 2. Basic information of variables and grade difference test results

表2. 变量的基本情况和年级差异检验结果

3.2.2. 变量间相关分析

采用SPSS 22.0进行相关分析,结果表明疫情风险感知与亲社会倾向相关显著(r = 0.09, p < 0.05),心理表征维度与亲社会倾向显著相关(r = 0.10, p < 0.05);疫情风险感知与共情、心理表征与认知共情相关均不显著,而心理表征与情感共情显著相关(r = 0.093, p < 0.05);疫情风险感知与自我人性化知觉显著负相关(r = −0.15, p < 0.001),与他人人性化知觉显著正相关(r = 0.09, p < 0.05)。自我人性化知觉得分与共情得分显著相关(r = 0.45, p < 0.001),他人人性化知觉得分与共情得分显著相关(r = 0.38, p < 0.001);自我人性化知觉得分与亲社会倾向得分显著相关(r = 0.51, p < 0.001),他人人性化知觉得分与亲社会倾向得分显著相关(r = 0.51, p < 0.001)。共情得分与亲社会倾向得分显著相关(r = 0.60, p < 0.001)。人性化知觉、共情、亲社会倾向三个变量各维度间均两两相关显著。

3.3. 中介效应分析

基于性别和年级的差异检验结果,在中介效应检验中将性别和年级作为控制变量。

基于相关分析的结果,疫情风险感知得分与亲社会倾向得分相关显著,后续分析将疫情风险感知作为预测变量;共情得分、认知共情与疫情风险感知得分及三个维度均不相关,不符合中介变量的条件,而情感共情与疫情风险感知及亲社会倾向均显著相关,符合中介变量的条件,因此将情感共情作为中介变量进行分析;疫情风险感知与自我人性化知觉显著负相关、与他人人性化知觉显著正相关,且人性化知觉两维度均与亲社会倾向得分相关显著,因此后续将自我人性化知觉和他人人性化知觉分别作为中介变量进行分析;亲社会倾向得分作为结果变量。

使用Amos 23.0进行中介效应检验。

3.3.1. 情感共情与自我人性化知觉的中介效应检验

在检验中介模型前,本研究先检验疫情风险感知对亲社会倾向的直接预测作用,结果表明模型拟合良好(χ2/df = 2.37, CFI = 0.99, NFI = 0.98, TLI = 0.98, RMSE = 0.05)。疫情风险感知正向预测亲社会倾向(β = 0.07, p < 0.05)。在该模型拟合良好的基础上进一步检验整体模型,将情感共情与自我人性化知觉纳入的模型结果表明拟合良好(χ2/df = 2.50, CFI = 0.98, NFI = 0.97, TLI = 0.98, RMSE = 0.05)。

控制性别和年级变量后,各变量之间的路径系数均显著(p < 0.05):疫情风险感知正向预测亲社会倾向(β = 0.19, p < 0.05),正向预测情感共情(β = 0.43, p < 0.05),负向预测自我人性化知觉(β = −0.71, p < 0.05);情感共情正向预测自我人性化知觉(β = 0.31, p < 0.05),正向预测亲社会倾向(β = 0.21, p < 0.05);自我人性化知觉正向预测亲社会倾向(β = 0.21, p < 0.05)。

使用偏差校正百分位Bootstrap重复取样5000次进行中介效应检验,结果显示所有路径系数95%的置信区间均不包含0 (见表3)。

Table 3. Path coefficient analysis of the intermediary model

表3. 中介模型路径系数分析

总的中介效应占总效应的15.80%,即疫情风险感知除了可以直接正向预测亲社会倾向之外,还有三条中介路径:情感共情的单独中介作用、自我人性化知觉的单独中介作用、情感共情—自我人性化知觉的链式中介作用。中介效应模型图及标准化路径系数见图2模型一。

Figure 2. Chain-mediated model of affective empathy and self-humanizing perception (model 1)

图2. 情感共情和自我人性化知觉的链式中介模型(模型一)

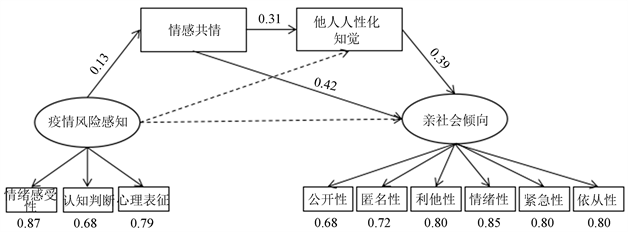

3.2.2. 情感共情与他人人性化知觉的中介效应检验

在疫情风险感知对亲社会倾向直接预测作用模型拟合良好的前提下,纳入情感共情与他人人性化知觉两个变量进一步分析,模型结果表明拟合良好(χ2/df = 2.27, CFI = 0.99, NFI = 0.98, TLI = 0.98, RMSE = 0.05)。

控制年级和性别变量后,疫情风险感知—他人人性化知觉路径系数、疫情风险感知—亲社会倾向路径系数均不显著,其余变量间路径系数显著(p < 0.05)。疫情风险感知正向预测情感共情(β = 0.43, p < 0.05);情感共情正向预测他人人性化知觉(β = 0.38, p < 0.05),正向预测亲社会倾向(β = 0.22, p < 0.05);他人人性化知觉正向预测亲社会倾向(β = 0.17, p < 0.05)。

使用偏差校正百分位Bootstrap重复取样5000次进行中介效应检验,结果显示除疫情风险感知—亲社会倾向路径和疫情风险感知—他人人性化知觉路径外,其余路径系数95%置信区间均不包含0 (见表4)。

Table 4. Path coefficient analysis of the intermediary model

表4. 中介模型路径系数分析

该模型构成了完全中介效应,即疫情风险感知通过两条中介路径来预测亲社会倾向:一是情感共情的单独中介作用,二是情感共情—他人人性化知觉的链式中介作用。中介效应模型及标准化路径系数见图3模型二。

Figure 3. Chain mediation model of affective empathy and human perception of others (model 2)

图3. 情感共情和他人人性化知觉的链式中介模型(模型二)

4. 讨论

4.1. 大学生疫情风险感知、共情、人性化知觉、亲社会倾向的特点

本研究结果显示,大学生疫情风险感知程度中等偏低,即个体倾向于认为当前疫情风险不高,这与其他学者的研究结果相对一致 [6] [40] 。究其原因分析当前疫情形势反复,国内疫情防控政策较为完善,在严格的疫情防控政策下公众安全感较高并且对政府信任感较高。另外大学生群体或居家线上学习或处于封闭半封闭的学校环境中,虽通过新闻报道或校园疫情防控工作了解到疫情的严重性但对所处环境的安全感较高。

在共情得分上,共情得分及认知共情和情感共情维度得分均为女生显著高于男生,认知共情指对他人情绪的理解和识别,情感共情指源于他人情感状态的情绪反应 [18] 。由于进化或脑结构的差异导致女性更能够识别他人的情绪并且更善于表达自己,而男性更容易对威胁情境做出识别和反应 [47] ;亲社会倾向得分上未发现明显的性别差异;人性化知觉及其维度并未发现显著的性别差异,自我人性化知觉得分显著高于他人人性化知觉得分,该结果与已有研究结果一致 [31] [33] ,个体倾向于认为自己或自己所在群体成员的人性化高于他人或外群体成员。

4.2. 疫情风险感知对亲社会倾向的直接影响

以往关于风险感知的研究大多基于风险感知的负面影响,本研究从疫情风险感知出发探究对亲社会行为的影响。研究结果显示,控制性别和年级变量后在模型一中疫情风险感知可以正向预测亲社会倾向,但在模型二中将自我人性化知觉换成他人人性化知觉作为中介变量纳入模型后,疫情风险感知对亲社会倾向的直接影响不再显著,可以认为直接效应受到了中介变量的影响,因此需要对不同中介模型进行分别讨论。

4.3. 共情和人性化知觉的中介作用

相关分析发现,疫情风险感知三个维度呈现高度正相关,但只有心理表征维度和其余变量均相关较为显著,对新冠肺炎非同寻常严重性的心理表征反应了个体对新冠肺炎疫情风险的警觉程度,是认知与感受的混合。这可能是因为人性化知觉作为一种认知、共情作为一种感受与新冠肺炎非同寻常严重性的心理表征相对一致;同样心理表征与认知共情相关不显著,却与情感共情相关显著是因为被试群体多为实际未被确诊或划分为无症状感染者的群体,感知层面多于认知层面。

中介分析发现,人性化知觉的两个维度:自我人性化知觉、他人人性化知觉在中介作用中方向不同,因此将这两个维度分别讨论。在包含自我人性化知觉的中介模型中,疫情风险感知正向预测亲社会倾向,即个体对新冠肺炎风险感知程度越高越能预测高的亲社会倾向,与Burns等人 [7] 的研究存在不一致,他认为风险感知越高越可能产生社交回避及污名化等反社会行为。一方面是因为国内疫情防控政策较为严谨,个体所处环境相对安全因此对疫情风险感知程度虽在个体层面有高低区别但整体处于中等偏低水平;另一方面是由于大学生群体在学校的号召及宣传下在此次疫情中参与了较多的志愿行为,风险感知越高越愿意承担社会责任。此外,疫情风险感知还通过情感共情、自我人性化知觉、情感共情—自我人性化知觉三条路径预测亲社会倾向。对疫情风险感知越高个体自我人性化知觉越低,人性化知觉相关研究很少直接研究风险感知与自我人性化知觉,但是根据Haslam的表述,人性化知觉包含了文雅、礼仪、道德感、更高级的认知以及灵活性、情感性、自主性和情感温暖,在疫情防控下个体出行及正常社会交际行为等受到一定程度的约束会导致个体对自我关于以上维度的评价降低;Cohen认为情感共情区别于认知共情指的是对他人情绪的共同感受,在共同经历过新冠肺炎疫情后个体会更加感受到彼此的情绪体验进一步提高亲社会行为,这可能是情感共情在模型中起到中介作用的原因。

在包含他人人性化知觉的模型中,情感共情与他人人性化知觉形成了完全中介效应。首先该模型中疫情风险感知与他人人性化知觉相关显著但模型路径系数不显著。自我人性化知觉得分显著高于他人人性化知觉得分,即个体倾向于认为自我比他人人性化程度更高,该结果与Haslam和Bain [32] 的研究一致。除此之外人性化所包含的维度(文雅、礼仪、道德感、更高级的认知以及认知的灵活性、情感性、自主性和情感温暖)并不是显而易见的,相较于自我,在没有特定情境的情况下个体难以清楚地了解他人的人性化维度,这可能会导致被试他人人性化知觉量表得分不够有代表性,因此当他人人性化知觉纳入中介模型后疫情风险感知,他人人性化知觉——亲社会倾向路径不成立。

当前很多关于新冠肺炎疫情的研究重点探讨其消极影响,但疫情的发生是既定事实,本研究从更新颖的角度探讨了特殊群体面对消极事件的积极反应。研究结果发现在后疫情时期,大学生群体同整个社会其他群体共同经历过抗击新冠肺炎疫情的现实后,对疫情的风险感知越高越愿意产生亲社会意愿。大学生群体是社会发展的后备军,也是未来推动社会进步的中坚力量,但当前社会中存在一些消极的声音,例如“大学生自我意识太强,社会责任感淡化”、“大学生躺平”、“价值观呈现功利化倾向”等,本研究可以在一定程度上起到警示作用。大学生作为特殊群体,虽然社会参与度有限,但仍然具有很强的亲社会意识。在此次抗疫过程中,大学生群体或多或少受到疫情风险的威胁,也接受到了来自社会及学校等多方面的支持和保护,他们更愿意在风险暴露的情况下做出对他人或对社会有益的行为,社会应当给予大学生群体更多的信任与正向鼓励。

4.4. 不足与展望

本研究存在一些不足,首先在被试选取方面没有对被试来源进行更细致的划分,后续的研究可以按照疫情高低风险区域进行被试区分探究其疫情风险感知的差异以及与其他变量的相关性,也可以尝试按照疫情接触程度(是否曾经或现在被确诊、身边是否有人确诊、是否被集中隔离等)进行区分,由于疫情的特殊性对被试进行细致划分或许更有现实意义。类似研究也可以探讨新冠肺炎疫情带来的污名化是否与人性化知觉有关及其可能存在的心理机制,将人性化知觉放在更加具体的背景下进行研究。

5. 结论

1) 个体对新冠肺炎疫情的风险感知对亲社会情绪有正向预测作用,即对疫情风险感知越高,亲社会倾向越高。

2) 个体对新冠肺炎疫情风险感知通过对他人情感共情预测亲社会倾向。

3) 个体对新冠肺炎疫情风险感知通过对他人的情感共情影响自我人性化知觉、他人人性化知觉来分别间接预测亲社会倾向。

致谢

感谢参与本研究的被试以及提供研究指导的导师及同门。

基金项目

本研究参与“内蒙古师范大学研究生科研创新基金”项目,编号为CXJJS21019。