1. 引言

生物技术是以分子生物学为基础,以基因工程为核心的一门学科。我国从事生物技术相关产业的企业数量增加,规模逐渐扩大,对生物技术专业人才的需求也随之增长,迫切需要专业能力强、实践操作能力强、职业素养高的生物技术专业人才满足社会的需求 [1] 。

电子显微镜是目前应用最广泛的科学研究工具之一,作为亚细胞、病毒和大分子形态观察研究的工具,极大提高了对功能变化与超微结构形态的解析能力,电镜技术已经成为生物医学研究中不可或缺的一项检测技术。

2. 生物技术本科开设电镜课的目的和意义

我校生物物理学教研室开设的生物样品透镜电镜实验课,实验设施先进,教师学术水准高深,一直承担学校内外各课题组的科研任务及附属医院的临床诊断服务,具备丰富的病理诊断和科研学术能力,因此学校将电镜实验课确定为生物技术专业的必修课程,设置生物物理学的理论教学和实验教学,通过融合基础理论知识和实验设计来提升学生的实践动手能力和创新思维能力 [2] [3] 。

3. 电镜技术实验课过程

3.1. 课程安排

我校2019年生物技术本科生15人,生物物理学包括理论课和实验课,理论课结束转至超微结构形态学实验室开展实验课程,15人以三人为一组分成五组,分组实验,完成实验结果和报告。

3.2. 生物物理学实验教学内容的构建

教师确定了此次电镜实验课程的教学内容,通过收集整理国内外先进的电镜课程和技术手段,汇集近年来的科学发展动向。理论课程的基本要求是介绍透射电子显微镜的基本原理、样本制备过程、图片观察分析,以及在医学领域中的实际应用;同时还会概要介绍前沿技术,包括免疫胶体金标记、负染、超低温快速冷冻、电子显微三维重构等特殊电镜技术。在实验课上,学生需要分组动手制作肝、肾、肠三种常见脏器的动物组织电镜标本,使用刀片进行组织修块、切片,并能够上机操作观察超微结构形态。

3.3. 实验教学课程实施

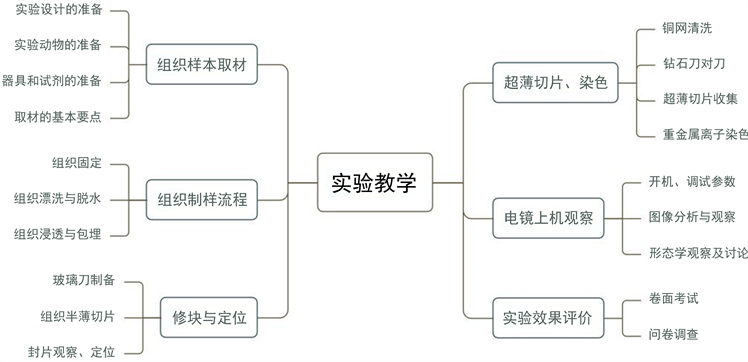

我室开设的生物物理学实验是基于学生对结构生物学、神经生物学、纳米生物技术、合成生物学的理论基础知识掌握,根据学科特点及学生特点,具体安排了6个部分(图1)。

Figure 1. Implementation diagram of experimental teaching course

图1. 实验教学课程实施图

3.4. 课程考核

这门课程的考核旨在检验学生对生物物理学基础知识和电镜技术方法的掌握、理解和应用分析能力。考核方式为理论加实验双重考核,其中理论成绩占70%;实验成绩占30%,以实验报告手册书写和生物组织超微结构形态考查为考核依据 [4] 。

4. 实验教学的几点探索性尝试

4.1. 调动学生的学习热情

第一,通过采用多媒体技术、注重发散思维和创新能力培养,我们改变了传统的灌输式教学方法。图文并茂、声像直观的展示方式为学生带来身临其境的体验 [5] 。当然,为避免涉及生物安全而无法进行实验的情况,教师会尽最大努力在合规实验室中制作视频或虚拟仿真实验,并开放网络在线平台供学生在线学习和操作 [6] 。

第二,电镜技术可以观察到新冠病毒的事例,这无疑会激发学生对于生物学和科学的好奇心和探索欲。超微病理学在现代医学领域中具有举足轻重的地位,在疾病诊断和治疗方面发挥着至关重要的作用。例如,黑色素瘤是一种高度恶性肿瘤,而运用电镜制样技术则可以将样本制备成超薄切片,并置于电镜下进行观察,从而检出黑色素体并作出准确的诊断 [7] 。此外,负染技术在电镜领域也是最广泛应用的方法之一,它可以直接检查出病毒及其结构,确定它们所属的病毒科。通过电镜第一时间诊断出新冠病毒这一实例,不仅增加了学生对于电镜运用的感性认知,也为他们今后在生命科学领域深入研究奠定了坚实基础。

第三,多年来,我们收集和整理了电镜室中的病理诊断图片。我们通过向学生讲解病例病史、临床诊断以及细胞器的病理结构特征,希望能够激发他们对科研的浓厚兴趣。有一病例:近亲结婚,婚后多年未孕,其临床诊断为支气管扩张,伴有鼻窦炎病史,病例支气管粘膜通过电镜观察见内皮细胞纤毛结构异常,表现为纤毛稀少及其横断面的微管出现“9 + 2”缺如。该病例中,支气管粘膜纤毛结构异常,这对于了解导致患者不孕不育的原因是非常重要的。通过电镜观察,学生可以更深入地了解不同类型细胞器的结构和功能,进而探索它们如何协同工作,并可能提出新的假设或研究方向。

4.2. 科学思维的创新

为了促进学生思维能力的发展,教师在实验教学活动中应该创造问题情境,并增强学生的问题意识 [8] 。实验教学活动可以帮助学生探索新知识、提高技能和解决问题的能力。在化学固定实验中,学生可以通过实验探究来深入理解血管组织的固定方式。针对难以取材并进行固定的血管组织,学生可以自主开展实验探究,并比较不同固定方式的效果。通过实验对比,发现灌注固定效果最佳,其原理是利用血液循环途径将固定液灌注到所需的组织中,从而达到预期的固定效果。指导学生运用实验解剖学知识,从动物麻醉后开始,逐步进行心脏暴露、剪开心尖向左心室穿针、剪开右心耳、生理盐水冲洗和最终使用多聚甲醛进行固定等步骤。

通过上述过程,从理论分析三种固定方式开始,逐步完成实验操作,最终通过电镜观察,内皮细胞膜和细胞器形态保持正常的生理状态,确定使用灌注固定可以使血管形态保存得最佳。这样的实验教学活动巩固了学生的基础理论知识,并调动了他们的科研探索欲望,让他们以高度热情参与到发现和解决科研问题的过程中。通过实验教学,学生可以获得更深入的知识和技能,提高他们的科学素养和解决问题的能力。

4.3. 培养学生的动手能力

我们采用学生成员分组的方式,每组由三名学生组成,并要求他们完成从电镜制样到透射电镜图片摄取的实验。整个实验过程由三位带教老师完成,在实验的各个阶段均提供讲解和指导。有些内容需要带教老师亲自示范,例如细胞凝块、修块定位和半薄切片等。为了让学生能够更直观地体验实验,我们通过摄像放大投屏等方式向学生演示做精细动作,并手把手纠正他们的姿势,帮助他们提高动手操作能力 [9] 。

在实验设计阶段,我们选取肝、肾和肠三种脏器作为研究对象,首先要求学生能够从图谱中认识常见的细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体、核糖体等,以及细胞与细胞之间的连接方式。当学生观察肠道超微结构形态时,看到书上曾经出现的上皮细胞表面的微绒毛、内皮细胞下方的柱状上皮细胞,以及细胞之间的紧密连接和最具特征性的黑色致密斑的桥粒时,他们的学习兴趣得到了充分调动,从而达到更好的实验教学效果。

5. 学生实验考核评价

5.1. 实验操作能力

教师通过讲解和演示,帮助学生掌握电镜制样过程中所需的基本操作技能,包括使用各种实验仪器和化学试剂,并能够熟练、准确地进行实验操作。在制作玻璃刀时,教师向学生介绍了何为玻璃刀以及如何将普通的玻璃条制成能够切出2 mm厚度的半薄切片的方法。接着,教师让学生自行制作玻璃刀,并提供正确的抓取玻璃刀的小技巧,以避免产生刀痕。此外,电镜制样过程涉及大量实验仪器,包括玻璃制刀机、超薄切片机、高倍显微镜、半薄切片烤台、恒温培养箱、钻石刀等常规仪器以及电镜、共聚焦显微镜、超速离心机等昂贵大型仪器。学生必须经过实践才能更好地理解和掌握这些实验基本操作技能。

5.2. 实验数据处理能力

教师在实验示教时,讲授每一步的实验原理及其注意事项。如取材基本要点中的“快”这一注意要点,由于生物组织失去血流供应,细胞就处于缺氧状态,细胞内溶本体会释放出一些酶,使细胞自溶,从而破坏细胞的超微结构。因此,为了避免非实验设计中的人为操作带来的损伤,观察到最近原始生活状态的生物组织或细胞的超微结构,学生在明白其原理后,在实验动物取材时方能快速准确地截取组织器官并立即浸泡于固定液中。学生使用的实验报告手册由实验目的、实验内容、实验结果、实验讨论、思考题五大部分组成。评价学生是否能够正确、详尽地记录实验数据,并采用科学的方法对数据进行分析和处理,得出合理结论。

5.3. 实验室安全意识

实验室安全是保障学生人身安全和实验结果准确性的关键因素。教师在进行实验前应该做好充分的准备工作,包括向学生详细介绍实验室的规定和安全注意事项,并确保每位学生都理解并遵守这些规定。

在实验过程中,学生需要仔细阅读实验室安全手册,了解试剂的性质和操作要求,并按照规定进行操作。使用有毒有害试剂时,学生必须严格按照规定操作,如在使用无水乙醇时应该在通风橱内进行操作,佩戴好个人防护用品,并确保周围没有易燃物品。在回收锇酸时,学生应该将其倒入回收玻璃瓶内,加入适量的食用油进行隔离空气。另外,在使用醋酸双氧铀时,学生应该注意避光保存,避免其分解析出沉淀影响实验结果。废弃液应倒置于铅桶内,密封保存待统一回收。

通过建立有效的实验室安全管理制度,如制定实验室安全操作规程,对学生进行安全教育和培训,定期检查实验室的设施和装备的安全性能等措施,可以加强学生的实验室安全意识,保证实验顺利进行,并避免发生安全事故。

5.4. 实验思考与创新能力

评价学生是否能够对实验现象进行深入思考,提出问题并寻找解决方法,并通过自己的创新思维进行实验改进等。如果学生在实验中只是按照老师给定的步骤进行操作,并不能真正理解实验现象和背后的原理,那么他们的实验能力就相对较低。而如果学生不仅可以按照指导书进行操作,还能够更深入地思考实验现象和探究其中的规律,并尝试用自己的方式进行实验改进,那么他们的实验能力就更为突出。

电镜技术在学生实验中的应用,有助于学生在实验中观察、思考和创新,并能够拓宽学生的专业视野和科研思维,提高学生的实验技能和科学素质。具体来说,电镜技术可以帮助学生进行以下方面的实验:一、分析样品的微观形态:电镜可以使学生看到更加清晰、细致的样品结构和形态,帮助学生理解生物组织组成等微观结构的特点,从而更好地理解其功能和特性。二、学习使用新型仪器设备:通过学习电镜技术,学生可以扩展自己专业技能和知识,也可以提高科研创新意识,为未来的研究备足先发之机。

6. 实验效果评价

为使研究结果具有代表性和统计学意义,选取2019级生物技术本科学生进行试点,实验周期为1学期,进行卷面考试(采取百分制)和问卷调查(表1)。

Table 1. Teaching effect feedback evaluation form

表1. 教学效果反馈评价表

6.1. 学生成绩

平均成绩为75分,低于65分的学生有2人,高于平均成绩的学生有8人。

6.2. 教学效果反馈分析与改进

通过评价结果显示,在电镜技术实验教学中,学生的专业知识掌握、理论联系实践能力以及科研创新思维等方面得到了积极提高,总体满意度较高。但是,在前沿知识了解和临床能力提高等方面,学生的评价相对一般。为促进知识与技能转化,我们需要在后续实验教学中注重前沿技术和理论介绍、加强与临床应用的结合,并提高互动交流、鼓励学生积极思考和讨论、增加课堂活动。

7. 结语

本文研究了生物技术本科实验教学中电镜技术的应用。通过对电镜的操作和分析,我们发现电镜技术对于当代生物技术教育非常关键,因为它不仅能帮助学生掌握电镜的操作原理和技巧,还可以让他们直接观察并分析样品,从而深刻体会到其重要性。最终,学生不仅能够掌握电镜技术的原理和操作,还能在实践中体会到其应用价值,并加深对专业知识的理解。

我们通过将理论学习与实践操作相结合,选取合适的教学内容和教学方法来有效地推广电镜技术实验教学。实践证明,学生在这种教学模式下,不仅可以掌握电镜技术的原理和操作,也能够更好地了解其应用价值以及相关的专业知识。这进一步为他们未来在生命科学领域工作或深造打下基础。然而,本研究存在一些限制,如参与评价的样本量有限、实验课程设置需要进一步优化等。今后,我们将致力于提高教学质量、加强前沿技术的教学以及培养学生的科研兴趣和创新思维,不断完善实验教学体系,以适应生物技术发展的需求。只有在探索和改进中,才能为学生提供更高质量的学习环境和经历。

总之,电镜技术实验课程为生物技术专业学生提供了系统学习电镜知识和技能的机会,拓展了他们的专业视野,提高了动手和创新能力,并对未来的学习与工作产生了积极的影响。这门课程的开设和实施充分结合了理论知识与实践技能,并为学生搭建了一个探索专业知识的平台,有助于培养生物技术专业人才。

NOTES

*通讯作者。