1. 引言

冠状动脉粥样硬化性心脏病(corornary heart disease, CHD)又称冠心病,是目前临床常见的心血管疾病,2020年HQMS (医院质量检测系统)统计因冠心病住院患者共有500余万例,其中东部地区病例数最多 [1] 。冠心病心绞痛,是由于冠状动脉粥样硬化所导致的冠状动脉供血减少,以及心肌短暂缺血、缺氧引起的临床综合征,属于中医胸痹心痛范畴,其病机的变化就是证候的演变 [2] 。该病最早见于《灵枢·五邪》,在《金匮要略》首次出现胸痹病名并将本病的病机归纳总结为“阳微阴弦”,认为本病患者素体阳虚,痰浊内停,痰瘀互结,血脉痹阻不通。近期研究表明 [3] ,虚者证素为气虚和阴虚,实证证素为血瘀和痰浊,因此痰瘀互结证是本病常见的辨证分型。因此本研究运用CiteSpace软件,对痰瘀互结型心绞痛的发文量、关键词等进行知识图谱可视化分析,探索痰瘀互结型心绞痛的研究发展趋势,以期在本病的研究方向上提供借鉴及建议。

2. 资料与方法

2.1. 数据来源

数据来源于中国知网(CNKI)、万方(Wangfang)、维普(VIP)的中文文献数据库。在多次实践后确定检索词为“心绞痛中医”并含“痰瘀互结”,并分别在3个数据库高级检索中进行检索,年份设为自建库至今(检索时间为2022年9月2日)。

2.2. 纳入标准

研究主题为中医药防治心绞痛的学术期刊论文、硕/博士学位论文。

2.3. 排除标准

无关键词和(或)全文的文献,以及专利、报纸、广告、会议类等与本主题明显不相关的文献及重复文献。

2.4. 数据处理

初步检索共得到检索到1293篇文献,经阅读摘要及题目初步筛选后,借助NoteExpress (版本3.6.0)汇总、剔除重复文献,最终获得708篇。具体流程见图1。通过数据库检索获得相关文献1293篇:CNKI 544篇、Wanfang 735篇、VIP6篇,排除重复文献583篇。

3. 方法与结果

3.1. 发文趋势

运用NoteExpres、Excel软件将1995年至今纳入的文献发文量绘制成散点图后,可以看出该增长模式符合线性增长模型,得出增长方程y = 2.6623x − 5322.1R2 = 0.7245 (一般认为R2 ≥ 0.7,说明模型拟合程度较高)“见图2”,对于中医药防治心绞痛(痰瘀互结型)的讨论整体上呈上升趋势,大致可以分为三个时期,1995~1996年为第一个时期,鲜有论文发表,关于心绞痛的讨论较少。2001~2008年为第二个时期,进入低速发展期,此时出现了研究的第一个高峰,期间发表的论文多以自拟方为主进行的临床观察,可以看出此时中医药领域的研究者们在前人基础用药上在进行创新,导致此时期发文量增多的,原因可能是与我国人口进入老龄化社会相关。2009~2021年为第三个时期,伴随着时代的发展与进步对于心绞痛症状的研究进入高速发展期,在此期间中西医研究不断融合,中医学科与计算机等其他学科的研究不断交叉 [4] ,与此同时仍旧注重对于中医经典的解读与名老中医的经验总结,2021年文献数量最高达75篇。总体而言,近年研究人员对于中医药防治心绞痛领域关注度持续不减,该领域未来几年的发文量或将继续保持增长。

Figure 2. Annual publication volume of documents

图2. 文献的年发文量

3.2. 作者与团队

对作者合作关系进行复杂网络分析及可视化展示,总发文量为435篇,根据普莱斯定律计算得到中医药防治心绞痛(痰瘀互结型)的相关文献中核心作者发文量 ≥ 8.8篇,故可选入本次研究主题的核心作者有4位,约占总发文作者的1%。核心作者共发表文章56篇,约占总发文量的11%;其中发文量有168名作者发文量为1篇,约占总发文量的39%。可见该领域研究较为分散且核心作者群尚未形成,仍有较大的发文空间“见表1”。

Table 1. Tip: Only the number of publications ≥ 3 is listed

表1. 注:仅列出发文量 ≥ 3篇的作者

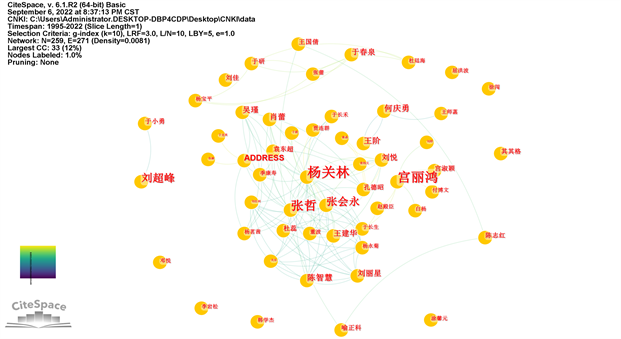

Figure 3. Author co-occurrence map of documents

图3. 文献的作者共现图谱

根据图3可以看出,研究者们认为中药治疗冠心病心绞痛尚未形成完整的知识理论体系。所以都在通过各种方式明确中医药防治心绞痛的临床意义及学术价值,其中以杨关林、张哲、张会永老师为代表的团队发文量最多。杨关林教授创新性提出“血脉病”中医新概念为核心,以血脉理论指导动脉粥样硬化性疾病的治疗 [5] 。该团队主要通过临床观察,结合统计学及自评量表等方法证明中西医结合治疗心绞痛的有效性。以宫丽鸿、宫淑颖老师为代表的团队,通过研究稳斑汤联合增强型体外反搏疗法对肾素–血管紧张素系统相关因子的影响,明确稳斑汤联合西医疗法对心绞痛病情进展及预后的影响,为中药治疗因心肌缺血导致的心绞痛提供可靠的理论依据 [6] 。刘超峰教授的团队以传承研究名老中医雷忠义老师的学术思想为中心,认为冠心病心绞痛的病理变化除基础变化外,还会有痰瘀互结化为热毒的病理生理演变过程及相应的临床表现 [7] 。

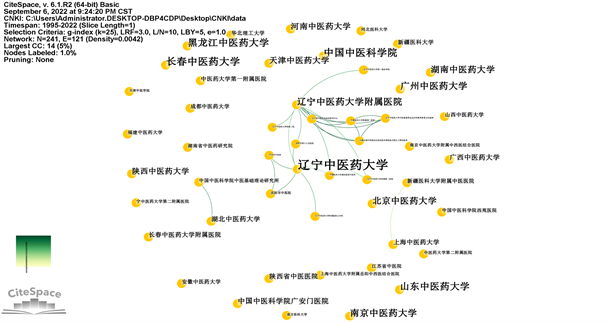

3.3. 研究机构

机构的研究内容和水平从某种角度上是通过学术论文展现的,由表2可知发文量大于10的机构共有15所,辽宁中医药大学(84篇)、长春中医药大学(36篇)、中国中医科学院(34篇)、黑龙江中医药大学(33篇)、山东中医药大学(26篇)、南京中医药大学(25篇)、广州中医药大学(25篇)、辽宁中医药大学附属医院(25篇)、湖南中医药大学(22篇)、北京中医药大学(22篇)、天津中医药大学(17篇)、河南中医药大学(16篇)、陕西中医药大学(14篇)、中国中医科学院广安门医院(12篇)、广西中医药大学(10篇)占总发文量的57%。

Table 2. Table of the number of publications published by institutions

表2. 机构发文量表格

根据机构共现图谱(图4)发现各机构都对中药防治心绞痛(痰瘀互结型)的研究有所涉及,但研究都并不深入,其中以辽宁地区机构间合作最为密切。图中节点最大、节点间连线最多的是辽宁中医药大学、长春中医药大学、中国中医科学院。从2005年开始辽宁中医药大学及其附属医院就已经开始展开了合作,目前在药防治心绞痛(痰瘀互结型)的领域中处于领先地位。总体上各研究机构之间合作较为局限,研究上仍处于以高校为主的状态,研究大多独立开展,跨省机构间交流、合作不足,下一阶段各机构可结合自身特点扩大合作范围,加强信息交互,形成优势互补的、更为多元的区域合作网络。

Figure 4. Institutional co-occurrence map

图4. 机构共现图谱

3.4. 研究内容及热点

3.4.1. 关键词共现聚类分析

关键词通常是文章核心内容和主要信息的提取。运用Citespace (6.1.R2)软件选择设置参数,时间范围选择自1995年至2022年,对每1年发表文献进行关键词的分析,网络剪切选择“Pathfinder”“Pruning the merged network”。为了使统计结果更加清晰、规范,本研究在分析时,将“痰瘀互结”“痰瘀互阻”“痰瘀证”“胸痛”“心绞痛”等同义关键词进行合并,将“中医药”“中药治疗”“中医治疗”等常规关键词进行剔除。关键词共现分析图谱见图5,中心性 > 0.1的关键词进行排序具体见表3。这个网络中我们需要注意两个数值,一个是Q值一个是S值,这两个数值表征着聚类效果,一般认为:Modularity:聚类模块值(Q值),一般认为Q > 0.3意味着聚类结构显著;Silhouette:S值:聚类平均轮廓值,一般认为S > 0.5聚类就是合理的,S > 0.7意味着聚类是令人信服的 [8] [9] (见图6)。

Table 3. Keywords with centrality ≥ 0.1

表3. 中心性 ≥ 0.1的关键词

结合表3与图7的关键词共现进行分析可知,痰瘀互结型心绞痛讨论热点主要集中于临床疗效(73)、临床研究(53)、中医证型(33);痰瘀互结型心绞痛的观察指标主要集中于血脂(16)、一氧化氮(11);痰瘀互结型心绞痛的中医学研究方向多集中于中医证候(33)、中医证型(26)、中医辨证(10);内服中药干预痰瘀互结型心绞痛的研究热点集中于丹蒌片(22)、稳斑汤(12)。在CiteSpace中,中介中心性超过0.1的节点称为关键节点,中心性越高说明该节点在该领域中越重要,因此就发文趋势而言,学术思想(8)、名老中医(2)、循证医学(2)相关发文量较少但其中心性较高,说明这可能成为未来的研究方向。

结合图5,图谱中不同的色块代表不同聚类:聚类图形的大小与聚类序号成反比关系,即聚类越大序号越小,因此#0代表最大的聚类 [10] 。聚类类目之间交集较多,联系密切,且各聚类之间轮廓值较高,表明聚类中关键词一致性较好。关键节点229个,连线502条。聚类#0、#2、#9主要包括用药规律、量表、伏邪病因等关键词,侧重于中医药治疗心绞痛临床疗效的研究。聚类#1、#7、#10主要包括温胆汤、丹蒌片、中药复方、瓜蒌薤白半夏汤等关键词,侧重于内服中药治疗心绞痛的研究。聚类#6、#8、#9、#11主要包括代谢组学、因子分析、炎症反应等对于心绞痛发病及治疗机制的研究。聚类#3、#4、#5主要包括量表、体外反搏、术后并发症等,侧重于与现代医学相结合的研究,丰富了中医药防治心绞痛的现代科学内涵。分析后可知文献常对名医经验进行总结及临床观察,并进一步深入挖掘其内在的相关性。关键词时间线图谱是在构建关键词共现图谱、聚类图谱的基础上侧重分析关键词出现时间线,其上方横轴表示文章发文年,在实验室观察指标中,从一氧化氮、内皮素到心纳素、前列环素、信号通路;在病机的探讨中,从痰瘀同源到中医证素、伏邪病因;在内服中药上,从经典名方到自拟方的改变,这说明中医治疗心绞痛的相关研究仍在不断发展。

3.4.2. 关键词突现分析

关键词突现分析可以从大量文献中检测到频次变化率高,增长速度快的突现词,进而形象地展示该领域内某研究热点随时间的变化情况 [11] 。根据关键词突现图谱(图8),结合文献内容发现在中医药防治心绞痛的研究中,早期(1995年~2008年)突现词为“一氧化氮”“心肌梗塞”“心律失常”“痰瘀同治”“高血压病”“中医治疗”“中医证型”“证候”。文献类型主要是对自拟方 [12] 或中成药 [13] 进行的临床观察。对血管内皮损伤致心绞痛发生机理的探讨,认为其机理与血管内皮上脂质过氧化 [14] [15] 、氧自由基增多相关 [16] [17] 。

中期(2008年~2017年)突现词为“气虚血瘀”“学术思想”“量表”“疗效评价”“丹蒌片”“血脂”“用药规律”“证候要素”,此时期学者们对于痰瘀互结型心绞痛的研究出现多维度的增加,除了早期发表的文献类型,注重了对辨证规律的分析,开始使用多种技术方法对证候要素的规律进行研究 [15] ,其中杨关林教授团队对量表进行多角度、多维度的研制,以期对中医的辨证分型研究提供新思路 [16] ,经方及自拟方增多。介入及支架术后的临床研究开始出现,内容主要是其证型的探讨。

近年(2018年~2022年)热点为“稳斑汤”“中医药”“体外反搏”“心功能”“丹参饮”“生活质量”“数据挖掘”。结合文献内容发现,研究内容在前人基础上,强调预后生活质量的评估及复方的个体化,提升了在疾病过程中对于病机转化的认识,对患者的预后及心脏康复具有良好的有效性和康复性 [17] ,治疗过程中联合的物理疗法 [18] [19] 、药物 [20] [21] 、心理学疗法 [22] 逐渐增多,重视实验室指标与心绞痛相关性的探讨 [23] 。由于人口老龄化和冠状动脉疾病患者生存率的提高,导致即使进行了最大程度的药物治疗,但难治性心绞痛及心绞痛等效症状的患者数量仍在增加,故PCI术后 [24] 相关的中医药创新疗法也在不断更迭,如将躯体因素与心理因素同时作为症状的缓解方式的身心医学 [25] ,除此之外还利用融入了计算机 [26] [27] 、统计学 [28] [29] 、信息工程等 [30] [31] [32] 其他学科知识,从海量的真实临床数据中挖掘有价值的潜在信息的数据挖掘方法对中医药防治痰瘀互结型心绞痛进行研究,其中有大量对名医临床用药规律的探索。

4. 研究的局限性

研究的局限性体现在没有同时进行英文文献的分析,故只能选择三大中文数据库进行分析未能覆盖到本领域全部文献;人工进行数据清洗及剔除时存在一定的主观性;CiteSpace基于其内置算法进行最优聚类,部分关键词聚类标签名称并不能完全代表该聚类下的全部研究内容;文献缺乏共被引分析。

5. 结语

本研究从文献计量学角度,利用CiteSpace软件,对三大中文数据库中中医药防治痰瘀互结型心绞痛的文献进行分析,旨在直观展示并探讨中医药防治痰瘀互结型心绞痛的研究现状和发展趋势,为未来研究方向提供参考和建议。目前,中医药防治痰瘀互结型心绞痛领域的研究热度整体呈上升趋势。研究者对临床疗效、学术思想的关注度高,丹参饮、生活质量评估、数据挖掘为近两年热点并有望得到进一步研究和应用。机构、部门间跨地区合作较少、基础研究欠缺等问题亟待解决。笔者认为研究者们可加强跨地域跨单位的合作,结合现代科研方法,加强计算机信息技术进行创新性研究,拓宽中医药现代化研究思路,对治疗痰瘀互结型心绞痛的核心靶点,更全面深入的进行研究。