1. 引言

自我意识的形成与个体和外部环境的互动是分不开的。有研究者指出,人类的自我意识似乎是从积极的探索和感觉运动体验中产生的(Verschoor & Hommel, 2017)。而作为社会中一员,个体不仅需要确立自我价值感,也需要平衡自我与他人、与群体之间的关系(王财玉,2021)。在与群体的交往中,积极的社会体验和人际关系帮助我们建立幸福感、健康的人格和自我;但也会带来许多消极体验,例如内卷、压力、排斥等,这些会严重影响我们的认知和行为(Baumeister et al., 2005)。

其中,社会排斥是指当个体被社会团体或他人所排斥或拒绝,其归属感、自尊、存在意义以及控制感等基本需求受到威胁或阻碍(Williams, 2009;杜建政,夏冰丽,2008)。它广泛的表现在校园欺凌(Akiba, 2004; Sandstrom et al., 2017)、种族歧视(Peterson et al., 2020)、老年歧视(Tomaka et al., 2006)等社会交往中,对个体的身心健康造成许多负面影响。研究表明,经历排斥之后人们会产生愤怒、悲伤等一系列负性情绪(Eisenberger et al., 2003),同时认知功能受到影响,在一些认知要求较高的任务中表现较差或更加冲动(Xu et al., 2018;张姝玥等,2022);在行为方面,有些排斥会减少个体的亲社会行为,而增加攻击等一系列反社会行为(Ren et al., 2018; Walasek et al., 2019);而这些不良的行为认知反应,最终可能发展为抑郁、无助感以及各种可能的精神障碍(Chen et al., 2020)。

有研究指出,当个体的控制感(sense of control)受到威胁时,其对社会排斥的行为反应往往是攻击和惩罚他人的欲望,以重新获得控制感(Warburton et al., 2006),且这种现象在幼儿阶段、青少年阶段和成年人中均有发现(Marinovic & Träuble, 2021; Marinovic et al., 2017)。而在自我意识的研究领域中的控制感,则更强调个体作为动作的发出者对自己行为以及外部环境的控制(Wen & Haggard, 2018),也即施动感(Sense of agency)或者主动控制感(马家俊等,2015;张淼等,2018),它是在自我意识形成和发展中一种很重要的感知,所以我们有理由推测社会排斥也会影响个体的施动感。确实,有研究者让被试分别回忆自己遭受排斥或者包容的经历,然后使用行为范式测量了内隐施动感,并且指出相比回忆包容事件,回忆排斥事件降低了被试对自己主动行为及其影响的施动感(Malik & Obhi, 2019)。

另一方面,考虑到在日常生活中,观察到排斥比自己遭受排斥的概率大得多(Wesselmann et al., 2009)。重要的是,前人研究指出,观察到他人被排斥,也会使观察者在情绪体验、归属需求等方面产生自己遭受排斥时类似的感觉(Ackerman et al., 2009; Giesen & Echterhoff, 2018; Masten et al., 2010; Wesselmann et al., 2013)。结合Malik和Obhi (2019)的思路,有研究者考察了观察社会排斥对个体施动感的影响。Sun等人在两个实验中,分别采用回忆范式要求被试回忆所观察到的社会排斥或包容现象,以及采用虚拟现实抛球游戏范式操纵个体观察到的社会排斥或包容,并且使用外显和内隐的测量手段,指出观察排斥的确降低了个体的施动感(Sun et al., 2023;孙莹冰,2023)。

既然针对社会排斥过程中的不同角色,无论是遭受排斥者还是观察排斥者,排斥都会影响施动感,那么这会不会也对身体拥有感(sense of ownership)产生影响呢?身体拥有感通常被界定为“一个身体(或身体部分)是属于我自己的感觉”(Botvinick & Cohen, 1998;张静,陈巍,2018;赵佩琼等,2019)。

一方面,前人已有一些观点揭示社会排斥对身体拥有感的可能作用,比如有研究者指出,当个体被排除在特定群体之外时,自己也会更加排斥自己,对于自我感知的整合或许会减少(Sun et al., 2023),从而减少对自己身体的拥有感。经历创伤(比如遭受社会排斥)会导致对自我身体产生一种工具化的感觉,从而降低对身体的拥有感(Ataria, 2015),研究者认为创伤期间身体拥有感的减弱是一种灵活的防御机制,使人们将自己与难以忍受的现实分开。另外,通过查阅前人文献,我们发现,负性情绪体验(Obhi et al., 2013; Yoshie & Haggard, 2013)、社会疼痛感(MacDonald & Leary, 2005)、以及基本心理需求威胁(Baumeister et al., 2005; Jiang et al., 2021;孙莹冰,2023)等都会影响到个体的身体拥有感;而遭受社会排斥又会导致这些负性感受,因此我们推测遭受社会排斥确实可以影响个体的身体拥有感。

另一方面,作为最小自我(Gallagher, 2000)的两个方面,身体拥有感和施动感的联系往往十分密切。比如,在日常生活中我们一般会同时体验到这两种感觉,我们用手去拿杯子,不仅会有“我控制我的手拿杯子,而不是其他人控制”的感觉(对手和动作的施动感),也会产生“这是我的手在拿杯子”(对手的身体拥有感)。确实,研究者指出身体拥有感和施动感二者有相同的影响因素(Braun et al., 2018),具有很强的相关性(Ma & Hommel, 2015)。而且二者的共同作用有助于将我们发出的动作和感知到的身体联系起来,对于身体自我意识至关重要(Arzy & Schacter, 2019)。因此很有必要探究在社会排斥过程中,排斥与包容,以及角色的不同对身体拥有感的作用。

关于身体拥有感的研究可以采用虚拟手错觉范式(virtual hand illusion, VHI),一种具有高生态效度的虚拟现实范式,被试通过控制自己的真实手,并且观察虚拟手的动作,通过视觉和动觉的整合信息,来操纵被试体验到的对虚拟手的身体拥有感(Kokkinara & Slater, 2014; Slater et al., 2008)。在前人研究中,虚拟手和现实手之间的动作同步性,是最重要的自变量,它强调自下而上的整合的信息对身体拥有感的影响,如果视觉和动觉的整合信息在时间上和空间上都是同步匹配的,相较于异步不匹配,被试能够在几分钟甚至十几秒钟之内,报告说认为本不属于他的虚拟手是自己的真实手(Sanchez-Vives et al., 2010; Ma & Hommel, 2013)。

因此我们在本研究中,结合了虚拟现实抛球游戏和虚拟手错觉范式,深入探讨了人们作为遭受排斥者,以及观察排斥者时,排斥或包容条件,以及真实手和虚拟手的动作同步性,对施动感和身体拥有感的影响。我们假设社会排斥能够显著降低个体的施动感和身体拥有感,无论是排斥的遭受者还是观察者。

2. 实验1

实验目的是探究遭受社会排斥对个体对虚拟手的施动感和拥有感的影响。

2.1. 被试与实验设计

本实验采用2 × 2的组内设计,自变量为社会情境(被包容VS.被排斥),以及虚拟手和真实手之间动作的同步性(同步VS.异步),都是被试内自变量。四种情况的呈现顺序在被试内完全抵消平衡,且两种情况之间,被试需要休息两分钟,以减少被试的疲劳和不同情况之间的相互影响。

采用G*power分析表明(Faul et al., 2007),采用A priori的F检验,要获得0.80的统计检验力,设置中等效应量(f = 0.25),α为0.05,所需的最小样本量为24人。同时考虑到社会排斥容易发生在女性群体中,因此参考前人研究研究对象均为女性(Benenson et al., 2013; Sun et al., 2023),本实验共招募了30名女性大学生(平均年龄 = 20.5,标准差 = 1.43),所有的参与者均自愿参与,并在实验结束后都得到相应的报酬。

2.2. 实验流程与材料

实验是在虚拟现实环境中完成的,被试在签署知情同意书之后,带上虚拟头盔(HTC vive),右手手腕带vive追踪器来记录被试真实手的运动,以及数据手套(Manus,12个传感器,记录频率200 HZ,延迟约5毫秒)来记录手指关节动作。

被试进入虚拟现实环境中之后,会看到一只虚拟手,它的空间位置、朝向和真实手完全重合,主试要求被试自主自由的使用自己的真实手做动作两分钟,并观察虚拟手的动作,虚拟手和真实手的动作可以是一致的,此时硬件所记录到的数据会实时的传递给虚拟手,也即同步条件;或者不一致的,此时传递给虚拟手的是一些随机数据,也即异步条件。

之后,虚拟现实环境中出现两位虚拟人物,也即被试会通过头盔看到自己的手和其他玩家,这就是虚拟抛球范式(Kassner et al., 2012)。在遭受排斥情境下,被试只有开始的时候会接到两次传球,其余整个过程中都只能看到两个虚拟玩家之间相互传球;在遭受包容情境下,被试和两个虚拟玩家接到球的概率是一致的,如果球在被试手里,被试可以通过按左右按键来选择传球给哪位玩家。

最后,被试需要估计在抛球任务中自己接到球的概率,以及感受到的排斥感和情绪,以此来检查社会排斥的操纵是否有效;被试还需要完成施动感和拥有感的问卷。

2.2.1. 操纵检验

对于社会排斥的操纵检验(Sun et al., 2023),包括了被试所估计的接到球的比例Q1,接到球的比例越低,表明场景中的排斥现象越高;和被试感知到排斥程度,1~7分打分,排斥感Q2的得分加上包容感Q3的反向计分,两者的均值即为最终得分,分数越高,表明个体感受到的排斥程度越高;以及采用情绪网格(Affect Grid)来测量被试的情绪感受(Russell et al., 1989),共有9 × 9个小网格,被试可以从中选择一个代表此时自己的情绪感受,水平轴表示情绪效价,从不愉快到愉快,垂直轴表示唤醒度,从高唤醒到低唤醒。

Q1. 你觉得自己在游戏中接到球的百分比是多少?(0%~100%,主观感觉即可,无正确之分)

Q2. 在游戏过程中,你感到自己在多大程度上受到其他玩家的排斥。

Q3. 在游戏过程中,你感到自己在多大程度上受到其他玩家的包容。

2.2.2. 施动感和拥有感问卷

对于施动感和拥有感的测量与前人研究一致(Qu et al., 2021),共八道题目,Q1~4测量施动感,Q5~8测量身体拥有感。其中1表示非常不同意,4表示不确定,7表示非常同意。分别计算平均分后,当得分越高,表示个体感受到的施动感和身体拥有感越强。

Q1. 虚拟场景中的手的动作是我导致的。

Q2. 我可以控制虚拟场景中的手。

Q3. 当我移动自己的手时,我期望虚拟场景中的手能跟我的手做相同的动作。

Q4. 虚拟场景中的手随我的意愿而动。

Q5. 当我看着这只虚拟的手时,我感觉我在看自己的手。

Q6. 我觉得这只虚拟的手是我自己的手。

Q7. 我觉得面前的这只虚拟手是我身体的一部分。

Q8. 我真正的右手和虚拟手似乎在同一个位置。

2.3. 实验结果

实验结果的数据均使用2 (被包容VS.被排斥) × 2 (同步VS.异步)重复测量方差分析。

2.3.1. 社会排斥的操纵检验结果

操纵检验的方差分析结果显示,被试所估计的接到球的比例,社会情境主效应显著,F(1,29) = 274.36,p < 0.001,

= 0.90,排斥情境(M = 6.01, SE = 0.71)显著低于包容情境下的接球率(M = 66.33, SE = 3.30);其他效应均不显著,ps > 0.66。

被试所感受到的排斥感,社会情境主效应显著,F(1,29) = 281.13,p < 0.001,

= 0.91,排斥情境下的得分(M = 6.14, SE = 0.14)显著高于包容情境(M = 2.27, SE = 0.15);其他效应均不显著,ps > 0.35。

被试的情绪,唤醒度的结果显示,社会情境主效应显著,F(1,29) = 6.38,p = 0.017,

= 0.18,排斥情境下的情绪唤醒度(M = 6.50,SE = 0.28)显著高于包容(M = 5.57, SE = 0.29);其余均不显著,ps > 0.52。情绪效价的结果显示,社会情境主效应显著,F(1,29) = 59.08,p < 0.001,

= 0.67,排斥情境下的得分(M = 3.18, SE = 0.38)远低于包容(M = 6.65, SE = 0.24),排斥情境下被试有更强的负性情绪;两者交互效应显著,F(1,29) = 5.23,p = 0.03,

= 0.15;同步性的主效应不显著,p = 0.15。

对情绪效价进一步简单效应分析结果表明,在同步条件下不同情境之间存在差异,F(1,29) = 96.62,p < 0.001,

= 0.77,排斥情境下的情绪效价得分远低于包容情境;在异步条件下也存在差异,F(1,29) = 16.33,p < 0.001,

= 0.36,排斥情境下的情绪效价得分远低于包容情境。另外,在排斥情境下,同步性才会存在显著差异,F(1,29) = 6.10,p = 0.02,

= 0.17,同步条件下的情绪效价得分高于异步条件;而在包容情境下不显著,p = 0.24。见表1。

Table 1. Experiment 1 manipulation test results (M ± SE)

表1. 实验1操纵检验结果(M ± SE)

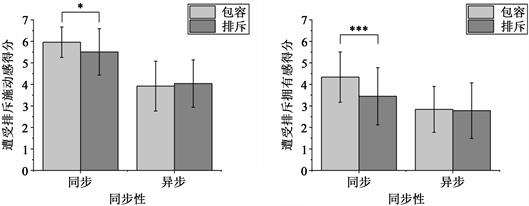

2.3.2. 施动感的结果

施动感结果显示,同步性的主效应显著,F(1,29) = 85.20,p < 0.001,

= 0.75,同步条件下的施动感得分 (M = 5.73,SE = 0.14)远高于异步条件(M = 3.98, SE = 0.18);交互作用显著,F(1,29) = 4.53,p = 0.04,

= 0.14;社会情境主效应不显著,p = 0.27。

进一步简单效应分析结果显示,在同步情况下不同情境之间差异显著,F(1,29) = 5.50,p = 0.026,

= 0.16,排斥情境下的施动感得分远低于包容情境;在异步条件下不显著,p = 0.54。另外,在排斥情境下,同步性有差异显著,F(1,29) = 92.37,p < 0.001,

= 0.76,同步条件下的施动感得分高于异步条件;在包容情境下也差异显著,F(1,29) = 33.82,p < 0.001,

= 0.54,同步条件下的施动感得分高于异步条件。具体如下图1。

2.3.3. 身体拥有感的结果

拥有感的结果显示,社会情境的主效应显著,F(1,29) = 9.58,p = 0.004,

= 0.25,排斥情境下的拥有感(M = 3.11, SE = 0.21)低于包容(M = 3.59, SE = 0.17);同步性的主效应显著,F(1,29) = 43.89,p < 0.001,

= 0.60,同步条件下的拥有感得分(M = 3.90, SE = 0.21)远高于异步条件(M = 2.81, SE = 0.19);二者的交互作用显著,F(1,29) = 12.33,p = 0.001,

= 0.30。

进一步简单效应分析结果显示,只有在同步情况下,不同情境的差异显著,F(1,29) = 20.83,p < 0.001,

= 0.42,排斥情境下的拥有感得分远低于包容情境;而在异步条件下不显著,p = 0.73。对于不同的社会情境,同步性都有差异显著,在排斥情境下,F(1,29) = 76.02,p < 0.001,

= 0.72,同步条件下的拥有感得分高于异步条件;在包容情境下,F(1,29) = 8.78,p = 0.006,

= 0.23,同步条件下的拥有感得分高于异步条件。具体如下图1。

Figure 1. Sense of agency and ownership scores for ostracized target, error lines represent +/− 1 SD

图1. 遭受排斥的施动感及拥有感得分,误差线代表+/− 1 SD

2.4. 讨论

实验1使用虚拟抛球范式和虚拟手错觉范式来探究遭受排斥对被试对虚拟手的施动感和身体拥有感的影响。结果显示,虚拟现实抛球范式成功的引起了被试的遭受排斥或者包容的感觉,表现为社会情境主效应显著;而被试对虚拟手的施动感和身体拥有感都受到了同步性的影响,重要的是,社会情境和同步性之间的交互作用也说明社会情境对施动感和身体拥有感的影响。

首先,同步性影响了个体的施动感和身体拥有感,这与前人研究一致,最小自我的可塑性受到了自下而上的多通道信息整合的影响(Ma et al., 2021; Qu et al., 2021),在同步条件下,虚拟手的动作和被试真实手的动作一致,因此被试对虚拟手表现出较高的施动感和身体拥有感。

其次,社会情境对施动感和身体拥有感的影响主要体现在其与同步性的交互作用中,结果显示只有在同步情况下,遭受排斥时被试的施动感和身体拥有感都显著低于遭受包容情境,因此可以认为,在我们对施动感和身体拥有感进行评估归因的时候,自上而下的社会情境调制了,而并不是简单的叠加了,自下而上的多通道信息整合过程。

3. 实验2

实验目的是探究观察社会排斥对个体对虚拟手的施动感和拥有感的影响。

3.1. 被试与实验设计

实验设计同实验1,但社会情境自变量改为被试观察到他人被排斥和被包容的情境,同样招募了30名女性大学生(平均年龄 = 20.77,标准差 = 1.76),所有被试均自愿参与该研究,且实验结束后获得了相应的报酬。

3.2. 实验流程与材料

实验2流程及材料与实验1基本一致,只是被试进行虚拟现实抛球任务时的角色发生了变化,这里被试是从旁观者的角度来观察另外三个虚拟游戏人物玩抛球游戏,并且其中一位虚拟玩家被排斥或包容的情境,自己不参与抛球,其余过程均相同。操纵检验的问题中的“自己”相应的修改为“被排斥的玩家”。

3.3. 实验结果

3.3.1. 观察社会排斥的操纵感受结果

方差分析结果显示,被试认为被排斥玩家的接球比例,社会情境主效应显著,F(1,29) = 487.08,p < 0.001,

= 0.94,观察包容情境下的接球率(M = 70.93, SE = 2.93)显著高于观察排斥情境(M = 4.42, SE = 0.51);其余均不显著,ps > 0.38。

被试认为被排斥玩家所感受到的排斥感,社会情境主效应显著,F(1,29) = 76.35,p< 0.001,

= 0.73,即观察排斥情境下的得分(M = 5.80, SE = 0.27)显著高于观察包容情境(M = 2.13, SE = 0.19);其余均不显著,ps > 0.82。

被试的情绪,情绪唤醒度的结果显示,社会情境主效应显著,F(1,29) = 5.78,p = 0.023,

= 0.17,观察排斥情境下的情绪唤醒度(M = 6.15,SE = 0.23)高于观察包容(M = 5.50, SE = 0.32);其余均不显著,ps > 0.18。情绪效价的结果显示,社会情境主效应显著,F(1,29) = 99.354,p < 0.001,

= 0.77,观察排斥情境下的效价得分(M = 3.00,SE = 0.30)低于观察包容(M = 7.18, SE = 0.22),即观察排斥情境下个体表现出负性情绪体验;两者交互效应显著,F(1,29) = 4.59,p = 0.041,

= 0.14;同步性的主效应不显著,p = 0.48。

对情绪效价进一步简单效应分析结果表明,在同步条件下,不同情境之间存在差异,F(1,29) = 140.69,p < 0.001,

= 0.83,观察排斥情境下的情绪效价得分远低于观察包容情境;在异步条件下也差异显著,F(1,29) = 45.76,p < 0.001,

= 0.61,观察排斥情境下的情绪效价得分远低于观察包容情境。另外,在排斥情境下,同步性存在显著差异,F(1,29) = 5.37,p = 0.028,

= 0.16,同步条件下的情绪效价得分高于异步条件;而在包容情境下差异不显著,p = 0.24。见表2。

Table 2. Experiment 2 manipulation test results (M ± SE)

表2. 实验2操纵检验结果(M ± SE)

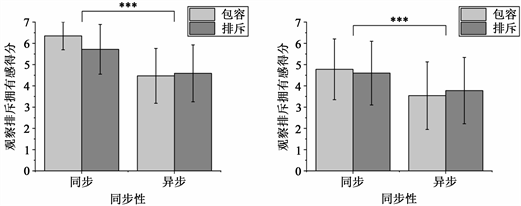

3.3.2. 施动感的结果

施动感结果显示,同步性主效应显著,F(1,29) = 59.12,p < 0.001,

= 0.66,同步条件下的施动感得分(M = 6.13, SD = 0.13)远高于异步条件(M = 4.73, SE = 0.20);其余均不显著,ps > 0.10。具体如下图2。

3.3.3. 身体拥有感的结果

拥有感的结果显示,同步性主效应显著,F(1,29) = 27.99,p < 0.001,

= 0.49,同步条件下的身体拥有感得分(M = 4.69, SE = 0.24)远高于异步条件(M = 3.66, SE = 0.27);其余均不显著,ps > 0.28。具体如下图2。

Figure 2. Sense of agency and ownership scores for vicarious ostracism, error lines represent +/− 1 SD

图2. 观察排斥的施动感及拥有感得分,误差线代表+/− 1 SD

3.4. 讨论

实验2采用虚拟抛球范式和虚拟手错觉范式来探究观察排斥对被试对虚拟手的施动感和身体拥有感的影响。结果表明我们对观察排斥的操纵是有效的,被试在观察到别人被排斥的情况下,报告了更多的排斥感和负性情绪;但这种观察条件并没有影响被试对虚拟手的施动感和拥有感。

首先,实验2继续验证了同步性对个体的施动感和身体拥有感的影响。其次,社会情境并没有影响施动感和身体拥有感,这与我们的研究假设不符,这或许是因为,虽然观察排斥也会使个体的基本需求受阻(Paolini et al., 2017),产生消极情绪体验(Wesselmann et al., 2009),以及对行为产生不同的影响,包括攻击(Yang et al., 2017)、亲社会行为(Over & Carpenter, 2009)等;但是相较于直接遭受排斥,观察排斥所带来的这些影响会更小一些(Giesen & Echterhoff, 2018),研究者认为这可能是由于在观察排斥中,个体产生共情的认知–情感系统会区分情境的来源,区分出自我和他人的痛苦,观察排斥会因为自我防御机制而减少这种负性体验对自我认知和行为的影响(Lamm et al., 2011;杨晓莉,邹妍,2020),所以观察排斥并没有影响我们对虚拟手的施动感和身体拥有感体验。

4. 总讨论

研究结果发现,首先社会排斥情境会使遭受排斥者和观察排斥者都产生更多的负性情绪,其次同步性影响了被试对虚拟手的施动感和身体拥有感;重要的是,遭受排斥会降低被试的施动感和身体拥有感,这主要体现在其和同步性的交互作用中;而对于观察排斥者,我们并没有发现社会情境对施动感和身体拥有感的影响。

首先,遭受排斥会降低个体的施动感,这与前人的研究结果一致(Malik & Obhi, 2019)。根据认知解构理论,遭受社会排斥的个体会处于认知解体的状态,主要表现在情绪上的麻木和个体的自我控制失败(Twenge, Catanese, & Baumeister, 2002),同时产生的无助感(Williams, 2009)会降低个体对环境的控制感,失去对身体的能动性控制(Ataria, 2015),从而表现为施动感的降低(孙莹冰,2023)。同样,遭受排斥也降低了被试对虚拟手的身体拥有感,这与前人的观点一致,经历创伤会导致人们将自己的身体视为工具(Ataria, 2015)。同时考虑到,包括了施动感和拥有感的最小自我是一种作为经验直接主体的自我意识(田昊月等,2018),从自我意识觉知的角度,研究者通常认为遭受排斥的个体不愿意进行自我调节(Baumeister et al., 2005),因为有效的自我调节是需要自我意识监督监控的,但是排斥会让个体逃避并且厌恶对自我意识的觉知(张野等,2016),这是一种为了缓解由社会拒绝带来的痛苦的消极应对方式,因此我们猜想这种反应可能会减少对于自我意识的整合,从而降低施动感和拥有感的体验。确实,考虑到针对施动感和身体拥有感,社会情境都只有和同步性的交互作用,而非主效应,因此我们可以推测出,社会情境是作为自上而下的因素对自下而上多感官信息的整合进行了调制,而并不是简单的叠加在视觉–动觉信息的同步性的作用之上。

其次,观察排斥的结果与我们实验假设并不一致。虽然我们的研究发现观察排斥也会造成个体的负性情绪体验,且有前人研究指出遭受排斥和观察排斥在负性情绪的唤醒度上是没有差异的(Giesen & Echterhoff, 2018),但是并未发现观察排斥对施动感和拥有感的降低作用。考虑到前人研究指出,施动感和拥有感都受到了情绪的影响(Schroter et al., 2021; Yoshie & Haggard, 2013),因此或许可以推测,在本研究中,情绪因素并不是作为社会排斥影响施动感和决定性的重要中介因素。因此,是否在观察排斥中,由于个体的自我防御将自我与他人分离开,导致这种社会效应带来的影响被减小了,也是一种可能的解释,未来还应该进一步对比遭受排斥和观察排斥对个体自我带来的不同影响,来探究其中的影响机制。

最后,社会排斥常常与心理健康问题密切相关,深入的了解其与身体自我意识的关系有助于我们更好地解释社会排斥对心理健康的潜在影响途径,为可能的干预手段提供科学依据。比如有研究者认为施动感或许是个体被排斥后表现出的某些行为的中介因素,因此通过干预提高施动感以及拥有感,或许可以用于改善社会排斥所导致的某些心理疾病(Malik & Obhi, 2019)。同时,在未来研究中,我们可以研究诸多其他的影响因素,例如社会排斥的动机,有研究者认为动机合理性对情绪和基本需求的影响会因为个体所处的角色不同(遭受者和观察者)而发生变化(孙莹冰,2023)。甚至未来研究还可以关注社会排斥的发出者,社会排斥的群体(单独还是团体、内群体还是外群体)等因素(Beeney et al., 2011; Paolini et al., 2016),从而丰富该领域的研究结论。

5. 结论

我们的研究表明,遭受排斥,而非观察排斥,会降低个体的身体自我意识。

致谢

感谢老师和师姐的帮助,从文章分析到撰写,为我提供了许多宝贵的意见,让我能顺利地完成该篇文章的撰写。

基金项目

西南大学2023年教改项目(2023JY087)。

NOTES

*通讯作者。