1. 引言

罗非鱼(Tilapia)原产于非洲,为热带内陆性鱼类。罗非鱼种类很多,分类上隶属鲈形目,丽鱼科,分三个属,约有700多种,自然分布遍及非洲内陆及中东大西洋沿岸淡咸水海区,向北分布至以色列及约旦等地。由于罗非鱼生长快,产量高,对饵料要求低,耐低氧,适应性、抗病力强,繁殖快,苗种容易解决,受到世界各国养殖者的重视,目前已成为世界性的主要养殖鱼类,养殖地区遍布80多个国家和地区。FAO数据显示:2010年度全球罗非鱼养殖年产量为340.1万吨,较上年增长9.8%。其中,中国作为最大的罗非鱼生产国,占世界养殖产量的39.2%[1] ;2011年中国罗非鱼产量约144.2万吨,2012年小幅增长,为145万吨[2] [3] 。广东、海南、广西、福建是中国罗非鱼养殖主产区,在全国的养殖份额分别为46.64%、19.52%、14.83%和8.54%[4] 。

我国先后从境外引进了多个罗非鱼品种进行养殖。目前,国内罗非鱼养殖发展迅速,在淡水养殖中占有重要地位。罗非鱼适合池塘、湖泊围栏、稻田、网箱以及工厂化流水养殖,不仅适合在淡水中养殖,还能在咸淡水和海水中生活。由于罗非鱼肉质鲜美、无肌间刺,受到国内外消费者的欢迎,国际市场对罗非鱼的需求越来越大,美国、西欧、中东、东亚、香港及大洋洲等国家和地区都有较大需求量,中国罗非鱼出口量2012年为36.20万吨,创下历史最高水平,同比增长9.60%,总出口额为11.63亿美元,同比增长4.91%[5] 。

2. 我国罗非鱼类养殖概况

2.1. 引种情况

1957年,我国从越南引进了第一批莫桑比克罗非鱼,填补了当时罗非鱼养殖的空白,从而开始了我国罗非鱼养殖的历史;1973年8月由日本引进的红罗非鱼;1977年,广东从香港引入了由台湾制种的福寿鱼,不过当时尚未形成养殖规模,真正的规模性养殖,是在引进尼罗罗非鱼并在内地自行制种成功以后开始的;1978年,我国引进了生长性能远优于莫桑比克罗非鱼的尼罗罗非鱼;1981年又引进了奥利亚罗非鱼。1994年,上海水产大学引进了吉富品系的罗非鱼,极大地促进了罗非鱼的发展。2000年珠江水产研究所从美国新引进了橙色莫桑比克罗非鱼和荷那龙罗非鱼,2003年首次利用橙色莫桑比克罗非鱼(♀) × 荷那龙罗非鱼(♂)杂交繁殖出全雄的杂交F1(莫荷鱼),该鱼具有良好的耐盐效果,可在海水中进行养殖,进一步扩大了罗非鱼养殖的范围。

2.2. 主要养殖的罗非鱼种类

目前我国主要养殖的罗非鱼种类有:尼罗罗非鱼、奥利亚罗非鱼以及杂交种奥尼鱼、莫荷罗非鱼等[6] [7] 。

2.2.1. 尼罗罗非鱼

个体大、生长速度快、食性杂、耐低氧、繁殖快,养殖范围遍及全国,是国内养殖最为普遍的罗非鱼种类。尼罗罗非鱼既有作为食用鱼养殖的经济价值,更有杂交优势利用价值。

吉富品系尼罗罗非鱼是4个非洲原产地尼罗罗非鱼品系和4个亚洲养殖比较广泛的尼罗罗非鱼品系经混合选育获得的优良品系。引入我国后,同国内以前引进的尼罗罗非鱼品系比较,并继续选育。吉富品系尼罗罗非鱼是现有养殖尼罗罗非鱼中生长最快的一个品系,生长速度比现有养殖尼罗罗非鱼品系快5%~30%,单位面积产量高20%~30%[7] 。

虽然尼罗罗非鱼具有上述养殖特点,但由于尼罗罗非鱼抗寒性较差,需要在冬季采取防寒措施;同时,在尼罗罗非鱼的养殖实践中,由于其性腺成熟早,繁殖周期短,往往因繁殖频繁导致种群密度过大,使个体小型化,严重影响着鱼产量的提高和降低了商品质量,因此这几年养殖的比例逐渐缩小。

2.2.2. 奥利亚罗非鱼

为了控制尼罗罗非鱼过度繁殖,充分利用罗非鱼的雄鱼比雌鱼生长快的特点,从国外引进奥利亚罗非鱼作为奥尼鱼的杂交亲本,具有很高的杂交优势利用价值。奥利亚罗非鱼具有食性杂、耐低氧、繁殖快等特点,但奥利亚罗非鱼生长速度较尼罗罗非鱼慢10%~15%,为此,国内外开始了尼罗罗非鱼和奥利亚罗非鱼的杂交试验,大大提高了鱼苗的雄性率,达到90%,养殖效果明显。此外,奥利亚罗非鱼因引进过程中忽视提纯育种工作,造成品种退化,只用作福寿鱼杂交鱼的母本。

2.2.3. 奥尼鱼

奥尼鱼是用奥利亚罗非鱼为父本、以尼罗罗非鱼为母本杂交获得的杂交优势明显的杂交种。奥尼鱼雄性率达90%以上,生长速度比奥利亚罗非鱼快17%~72%,比尼罗罗非鱼快11%~24%,抗病力和抗寒力较强。全国各地均可开展养殖。不过由于奥尼鱼的生长速度相对于吉富品系罗非鱼慢,因此这几年的养殖比例也有减少的趋势。

2.2.4. 莫桑比克罗非鱼和荷那龙罗非鱼

莫桑比克罗非鱼(O. mossambius)原产于非洲莫桑比克纳塔尔等地,自1956、1957年分别由泰国和越南引入我国广东省进行试养。与其他罗非鱼品种相比该鱼生长慢,个体小,体色黑,逐渐被淘汰[7] 。2000年,珠江水产研究所从越南引进橙色莫桑比克罗非鱼,它与尼罗罗非鱼的区别在于:尾鳍黑色条纹不成垂直状;头背外形呈内凹;喉、胸部暗褐色;背鳍边缘红色,腹鳍末端可达臀鳍起点;尾柄高约等于尾柄长。荷那龙罗非鱼(O. hornorum)原产于非洲,2000年由珠江水产研究所从美国引进,其作为父本与橙色莫桑比克罗非鱼杂交子一代莫荷鱼具有高雄性率、快生长的特点[8] 。目前橙色莫桑比克罗非鱼、荷那龙罗非鱼及其杂交一代的生物学、生理学进行研究,并对橙色莫桑比克罗非鱼、荷那龙罗非鱼及其杂交一代的胰岛素样生长因子进行了克隆及组织表达分析[9] -[11] 。

2.2.5. 福寿鱼

福寿鱼是珠江水产研究所于1978年7月,把自泰国引进的尼罗罗非鱼作为父本,莫桑比克罗非鱼为母本杂交得到的子一代。福寿鱼体形与尼罗罗非鱼相似,呈灰绿色,适宜生长温度为20℃~35℃,食性同亲本,对饲料质量要求不高,以少量的精饲料配多量的粗饲料就能满足要求,还能摄食池塘底部和水中残饲碎屑,是池塘的“清洁工”。消化功能较强,有明显的杂交优势,福寿鱼生长速度比莫桑比克罗非鱼快30%~125%,比尼罗罗非鱼快10%~29%。具有个体大、生长快、肉质鲜美、雌雄个体比较均匀、耐寒力较强等特点,主要在我国南方地区养殖。但因体色黑和含肉率低影响其养殖的发展。

2.3. 养殖方式

目前我国罗非鱼养殖方式主要有池塘养殖、网箱养殖、流水养殖以及与其他品种的混养等[12] ,前3种养殖方式既可在淡水中进行,也可在半咸水或盐度低于25以下的海水中养殖。

2.3.1. 池塘养殖

池塘面积宜大不宜小,以10亩左右为佳,水深1.5~2 m。在鱼种放养前同其他淡水鱼一样要进行清整、消毒和施肥。放养的鱼种可以是5 cm以上的鱼种,也可以是更大规格的鱼种。前者产出的商品鱼规格较小,在300~500 g,而后者可达700~1000 g。鱼种放养水温必须稳定在18℃以上时方可进行。放养密度因养殖时间长短、商品鱼规格、养殖方式及设施条件不一而灵活掌握。通常单养情况下,放养5 cm鱼种3000~4000尾/亩或越冬大鱼种(8~10 cm)2000~3000尾/亩,将来亩产可达1000 kg,甚至1500 kg。一般吉富品系罗非鱼、奥尼鱼、尼罗罗非鱼采用池塘养殖方式。

2.3.2. 网箱养殖

罗非鱼非常适合网箱养殖,因为他们耐低溶氧,抗病力强,还能摄食网箱上的附着藻类而保持网目畅通。设置网箱的水域要求背风向阳、水面宽阔、无污染的湖泊、水库、海湾。水深在4~8 m,网箱设置后使箱底离开水底1 m以上。最好有0.2 m/s以下的微流水,有利于箱内外水体交换。网箱通常有3 m × 3 m × 2.5 m、4 m × 4 m × (2.5 - 3 m)、5 m × 5 m × ( 2.5 - 3 m)等多种,以聚乙烯无结节网片制成,网目视鱼种大小,在1.5~3 cm左右。放养的鱼种最小6 cm,以10 cm以上较好,能提高成活率。

鱼种投放水温必须稳定在18℃以上,鱼种经过拉网锻炼和浸泡消毒后才能入箱。消毒方法可用2%~ 4%食盐水浸洗5 min。然后经过筛鱼、计数,按不同规格分箱投放。放养密度因养殖者技术水平和水域环境条件而不同,尚无统一标准。通常可放养8~10 cm的鱼种100~200尾/m3水体,通过5~6个月的饲养,奥尼罗非鱼、红罗非鱼普遍可超过500 g/尾,单产达到80 kg/m3。网箱一般养殖奥尼罗非鱼,具有密放、精养、高产、灵活和简便等优点。该鱼很适合网箱养殖,它能适应网箱的高密度生活,耐低溶氧,抗病力强,还能摄食网箱壁上的附着藻类,可以起到“清箱”作用。

2.3.3. 流水养殖

罗非鱼是流水高密度养殖或“工厂化”养殖的主要对象之一。养殖池不宜过大,养成鱼一般以30~50平方米为宜,维持池水溶氧量在每升3毫克以上。集约化养殖需要投喂营养全面的配合饲料,其饲料的蛋白质含量以30%左右为宜。日投喂5次~6次,投喂量为鱼体重的2.5%~3%。采取工业化的方式养殖。

工厂化养殖适合吉富品系等不耐低温的罗非鱼,具有节水、节地、养殖周期短、产量高、受季节变化影响小等特点,符合水产养殖集约化、规模化、现代化的发展方向。

2.3.4. 混合养殖

在养殖中,罗非鱼与其它养殖品种混养也是非常常见的养殖模式,据报道,与罗非鱼混养的品种有鱼、虾等。一般采用混养的品种主要是奥尼罗非鱼。

1) 与其他鱼类混养

罗非鱼和“四大家鱼”及鲤鱼等品种进行同池混养,可以提高饲料、肥料的利用率,改善水质,并能发挥与其它鱼类的互利作用,而达到促进生长,提高效益。混养方式有两种:一种是以罗非鱼为主,混养其它鱼类。放养密度,一般每亩放养罗非鱼早繁鱼种2000~2500尾,或越冬鱼种1500~2000尾。同时混养鲢(规格250克/尾)250尾、鳙(规格250克/尾)30~40尾、草鱼(规格500克/尾)50尾、鲤鱼(规格13厘米/尾)10尾。亩产塘鱼可达到600~800公斤,其中罗非鱼占70%~80%。

另一种以家鱼为主,混养罗非鱼。利用水质较肥的池塘,在不降低主养鱼放养密度情况下,放养一定数量的罗非鱼。放养数量随各地养殖方法不一样而不同。一般在亩产750公斤的高产鱼池中,每亩可混养罗非鱼越冬鱼种400~600尾,或混养早繁鱼种800~1200尾,一般可亩产罗非鱼150公斤以上。

2) 与虾类混养

鱼虾混养模式是合理利用生态效益的高盈利罗非鱼养殖模式,以罗非鱼的稳产分摊各种成本,减低风险,以白对虾求更高收益。同时,鱼虾混养模式水质易控制,调水的费用相对低,发病率也低,药物残留少,肉质好、产量高。

据了解,广东沿海一带,近几年在业内逐步形成的鱼虾混养方式为:罗非鱼一次投放完,密度为每亩1500尾~2000尾;南美白对虾平均控制在每亩1万尾左右,第一批虾苗可多投放些,达到每亩2万尾,全程不投或少投虾料,待头批虾达上市规格,起捕后,接着放进第二批标粗苗,以此类推,一年可投放虾苗4次左右。

2.4. 养殖现状

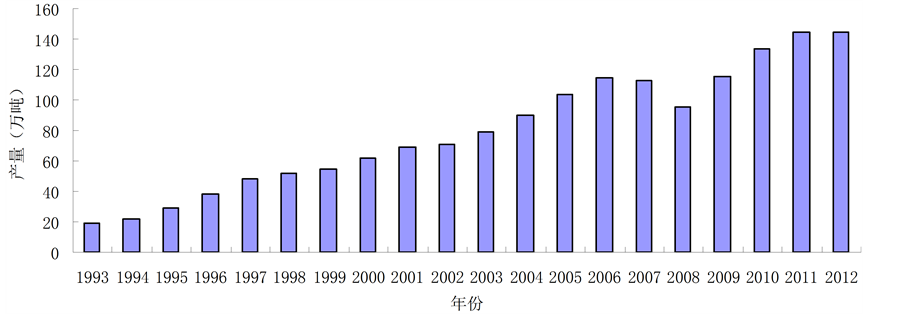

从20世纪80年代开始,特别是90年代以后,我国罗非鱼养殖业飞速发展,近二十年来,我国罗非鱼养殖产量大幅度递增(图1)。1984年我国罗非鱼产量为1.8万吨,1990年产量为13万吨,到2000年全国产量已达到63万吨,2010年达到133.19万吨,2011年产量为144.2万吨,2012年为145万吨,除2008年因南方冰雪灾害外,年产量均延续小幅增长趋势。产量和出口量稳居世界第1位,占世界罗非鱼养殖总产量的50%以上。

由于罗非鱼属热带鱼类,在气候与温度的影响下,罗非鱼的养殖在中国大陆地区分布明显呈现南多北少的现象。南方地区的广东省、广西省、海南省、福建省得益于气候,罗非鱼养殖发展迅速,养殖模式以池塘混养为主,产量占淡水养殖产量的20%,较高的可达30%,成为这些地区主要的养殖对象之一。在北方地区,山东省、辽宁省等地发展比较快,以利用发电厂的余热水及水库网箱养殖为主。2010年罗非鱼各主要产区的产量分别为广东60万吨、海南26.7万吨、广西21.44万吨、福建10.9万吨、其他省市14.15万吨:广东、海南、广西、福建是中国罗非鱼养殖主产区,在全国的养殖份额分别为46.64%、19.52%、14.83%和8.54%。罗非鱼成为草鱼、鳙和鲢之后的最大淡水养殖品种。在我国水产品引种项目中,无论从养殖经济效益还是社会效益,罗非鱼都是最成功的品种[13] 。

3. 罗非鱼国内外市场分析

罗非鱼由于无肌间刺、肉色白而成为传统白肉鱼种的替代品种,正日渐受到欧美市场的青睐。目前美国已成为美洲消费和进口罗非鱼的最大市场,2008年美国罗非鱼的进口量为179,500 t,对比2007年的173,800 t,增长了3.3%;罗非鱼的进口额从2007年的5.598亿美元上涨到了7.344亿美元,增长了31.2%。在所有的进口罗非鱼产品中,有来自中国大陆和台湾的条冻鱼或冻鱼片,来自印度尼西亚的冻鱼片,来自哥斯达黎加、洪都拉斯和厄瓜多尔的新鲜鱼片。近几年来,欧洲正逐渐成为重要的新兴罗非鱼消费市场,据介绍,欧洲罗非鱼市场的消费类型主要有三种形式:即生鲜冷藏切片、低温切片与冷冻切片。在欧洲市场上,法国人接受各种类型的罗非鱼切片,德国、荷兰、比利时、意大利和西班牙等国则接受生鲜冷藏的罗非鱼切片。除欧美外,罗非鱼在其它地区的国际市场也相当广阔。中东(沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、巴林)、东亚(日本、韩国、香港)及大洋洲等地区都有较大需求量。在国际市场上,普通的罗非鱼往往被冠以许多美名以推广销售,如丽鲷、彩红鲷等,身价倍增。

我国是世界上主要的罗非鱼养殖和出口国家,罗非鱼在我国生产成本低廉,在美国、欧洲市场具有很大的销售空间和较强的市场竞争力。2011年1~3季度,我国罗非鱼出口量为22.7万t,同比增长1.7%;出口额为7.4亿美元,同比增幅13.6%[14] ;2012出口量达年为36.20万吨,创下历史最高水平,同比增长9.60%,总出口额为11.63亿美元,同比增长4.91%[5] 。近两年我国罗非鱼产品主要出口到美国,且出口数量和金额呈逐年上升趋势,成为美国市场罗非鱼的主要供应国。

在国内,罗非鱼以其质优价廉深受广大消费者欢迎,国内市场销售普遍看好,在低值鱼类中有较强的竞争力,已赢得越来越多的市场份额。罗非鱼市场价格的起伏,主要受不同时期的经济环境、市场需

Figure 1. The production of tilapia in recent twenty years of China

图1. 近二十年我国罗非鱼养殖产量

求、生产量等因素的影响,但与同期其他淡水鱼类(如四大家鱼)的市场价格相比,售价还是相当不错的。

4. 对我国罗非鱼产业的几个建议

4.1. 加强罗非鱼的优良品种选育和原种引进

鱼种质量差、规格小、大批量供应苗种能力低是我国大陆罗非鱼养殖业的主要制约因素。所以,欲实现产业化,必须解决良种化及其大批量生产和供应问题。罗非鱼类性成熟较早、容易混杂。这种热带型鱼类在我国温带环境中容易退化,定期引进原良种是保证良种化的途径之一。

4.2. 建立行业协会,加强协调工作

建立行业协会,规范行业行为是罗非鱼出口发展的必然趋势。目前整个行业处在一种群龙无首、各自为阵的无序状态。因此成立全国性的行业协会很有必要。由行业协会制定整个行业的规范,并加以引导和指导,才能从根本上改变整个行业的无序状态,使出口形势得到改善,使行业组织起到“润滑剂”、“催化剂”作用,按照市场经济的要求,推动产业发展。

4.3. 提高养殖技术,增强环保意识

我国水产养殖有着悠久的历史,但养殖技术和历史并不成正比。我国的养殖技术还比较落后,传统的养殖成分还占有相当的比例,养出来的鱼品质较差,饲料系数相对也较高。同时,养殖过程中养殖户的环保意识不强,养殖废水的任意排放,抗生素和化学药物在一定程度上还存在着滥用乱用的现象。可以毫不客气的说,我国生产的罗非鱼价格较低,很大程度上是以牺牲环境资源为代价的,是未考虑污染环境资源这一巨大成本的。

4.4. 出口的同时要瞄准国内市场

在作好罗非鱼出口工作的同时,我们也应该把目光瞄准国内市场。改革开放以来,我国人民生活水平水得到很大提高,已经具备消费罗非鱼及其加工品的水平。因此,我国罗非鱼产业最终最大的市场机遇仍然在于国内。如何开拓国内市场,是广大养殖业主和经销商应该考虑的主要方向之一[15] 。

4.5. 注重品牌意识,提高产品竞争力

要使国货走出国门,就必须按照国际卫生标准严把产品质量关。从养殖场地选择、苗种培育、成鱼饲养、产品加工等全程实行监控。打造罗非鱼产品品牌,提升利润空间。在广东、海南、广西等罗非鱼主产省份建立“龙头企业”,带动苗种、养殖、饲料、加工、贸易等相关企业发展,打造罗非鱼出口品牌,提高罗非鱼产品的出口价格,提升利润空间。

由于罗非鱼肉好昧美,价位适宜而深受广大消费者喜爱,成为千家万户餐桌上的当家鱼之一。但我国罗非鱼人均占有量不到0.5 kg,因此供不应求,加上传统的国内市场以活鱼为主,冻全鱼、鱼片等加工品市场尚未打开,供需矛盾在我国缺水的内陆及低温的北方更加突出,因此国内消费市场仍有很大的上升空间。

针对罗非鱼养殖过程中存在的一些问题,如规格偏小、品质较低、缺少保鲜加工能力、罗非鱼种质严重退化、混杂、养殖技术相对落伍等,国内外科技工作者也做了大量的工作,但仍不能满足生长的需求,为此,建议从以下几个方面开展工作,以促进罗非鱼产业的发展:1) 抓紧罗非鱼的良种化。要实现罗非鱼良种化,必须运用现代生物技术和传统的遗传育种理论相结合,坚持长期的提纯复壮和选育种,尽快选育出有特色的品牌罗非鱼良种。2) 提高罗非鱼产业化规模与水平。同其它养殖业的产业化一样,罗非鱼的产业化也是一项复杂而又艰巨的多学科、多系统资源整合的系统工程。因此,必须抓紧建立完善的产供销、贸工农一体化的生产经营模式,同时建立完善的技术推广和质量安全检测监督体系,来促进罗非鱼产业化规模的发展和产业整体水平的提高。3) 重视罗非鱼产业的科研和开发。针对罗非鱼产业的现状和进一步发展面临的问题,政府应加大对福建罗非鱼产业的科研支持力度。

基金项目

国家科技支撑计划课题(2012BAD25B04)、广东省海洋渔业科技推广专项目(A201101G02、A201301B12)和广东省科技计划项目(2012A020602018)联合资助。

NOTES

*通讯作者。