1. 引言

随着北美“页岩气革命”的成功,页岩气迅速成为天然气勘探开发的新热点。中国页岩气资源潜力巨大,页岩气开发既能减少经济发展对常规能源的需求压力,也对能源的可持续发展具有重要意义。现在国内页岩气的开发研究整体上处于前期探索和准备阶段,从2005年开始进入早期评价阶段,2011年我国颁布了页岩气“十二五”发展规划,目前对页岩气的勘索开发已经取得了实质性的进展。

2. 我国页岩气资源及其分布

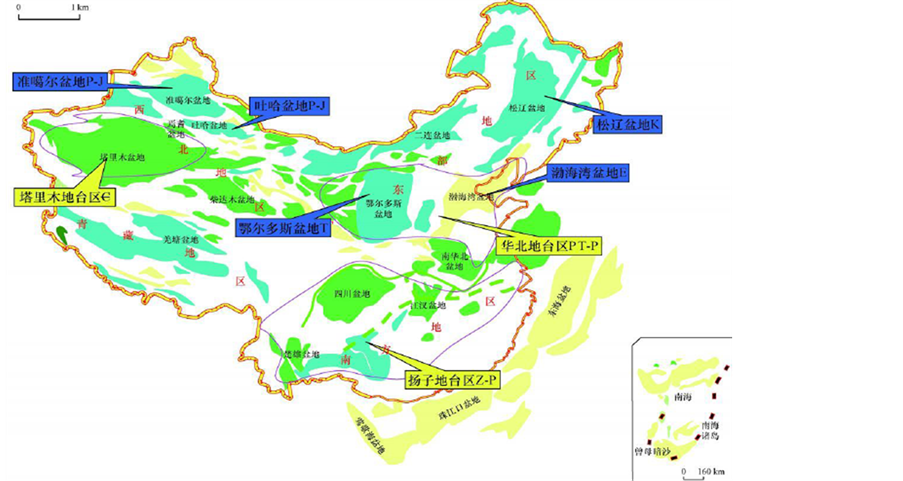

我国页岩气资源丰富,据2013年EIA估计,页岩气技术可开采资源量达31.6万亿立方米,占全球的15.3%,位列第一[1] 。如图1所示,我国页岩气主要分布在四川、渤海湾、松辽、江汉、鄂尔多斯、吐哈、塔里木和准噶尔等含油气盆地。此外,页岩气在我国广泛分布的海相页岩地层、陆相地层及海陆交互相页岩地层中也有分布[2] -[3] 。我国页岩地层在各地质历史时期均发育较好,既有有机质含量高的古生界海相页岩、海陆交互相页岩,也有有机质较丰富的中、新生界陆相页岩;在油气、煤炭勘探中,甚至固体矿产勘探时已在油气盆地及盆地以外的沉积地层中也有多处页岩气显示。

四川盆地具有与美国东部地区典型盆地相似的地质条件和构造演化特点,均属于古生代发育的海相沉积盆地,其页岩气勘探前景良好。我国南方海相地层发育区具有优越的页岩气成藏地质条件,是我国页岩气勘探开发的有利首选区域,川南、川东、黔北、渝东南、鄂西等上扬子地区是我国页岩气的主要

Figure 1. The distribution of shale gas in China

图1. 中国页岩气分布图

远景区[4] 。除此之外,松辽、鄂尔多斯、吐哈、准噶尔等陆相沉积盆地的页岩地层也具有页岩气富集的基础和条件,这些地区的页岩气储量也很大。

3. 我国页岩气产业发展现状

3.1. 页岩气勘探现状

目前,中国页岩气勘探开发还处于起步阶段。在公益性、基础性页岩气资源战略调查方面,国土资源部油气资源战略研究中心从2002年开始跟踪国外页岩气发展动态,2004年与中国地质大学(北京)重点研究中国富有机质泥页岩发育情况。根据中国页岩气资源分布与类型以及研究进展情况,于2009年启动了“中国重点地区页岩气资源潜力及有利区带优选”项目[5] ,标志着中国页岩气勘探开发的正式开始。

2010年,我国第一个专门从事页岩气开发的科研机构—国家能源页岩气研发(实验)中心在中国石油勘探开发研究院廊坊分院成立。同年,开展了川渝黔鄂页岩气资源战略调查先导试验区建设。

2011年,国土资源部组织27家单位对我国5个大区、41个盆地和地区、57个含气页岩层段、87个评价单元进行了勘测,完成了全国首次页岩气资源潜力评价,并于2012年3月1日公布评价结果《全国页岩气资源潜力调查评价》。

目前我国页岩气勘探工作主要集中在四川盆地及其周边、西北地区主要盆地、鄂尔多斯盆地。截止2012年4月,我国石油企业主要在四川盆地及周缘、渤海湾盆地、鄂尔多,共实施页岩气(油)探井63口。其中,页岩气井58口(水平井15口),获页岩气流30口(水平井4口);页岩油水平井5口,均获页岩油流[6] ,这表明国内页岩气资源开发即将全面铺开。

此外,我国石油企业纷纷与世界知名石油公司在联合研究、区块收购等方面开展合作,2009年与美国签署了《中美关于在页岩气领域开展合作的谅解备忘录》,就联合开展资源评估、技术合作和政策交流制定了工作计划[7] 。壳牌、康菲、美国戴文能源公司、切萨皮克能源公司等分别与中石油、中石化、中海油展开合作,积极参与中国页岩气勘探开发。

3.2. 开发现状

相对于常规天然气,页岩气藏的储层一般呈低孔、低渗透率的物性特征,通常渗透率小于1 × 10−3 μm,孔隙度最高仅为4%~5%,气流阻力比常规天然气大,需实施储层液压破碎才能开采[8] 。使用水力压裂和水平井技术,可大大提高页岩储层中页岩气藏的开采量。目前页岩气的开采技术主要有水平井 + 多段压裂技术、同步压裂技术清和水压裂技术等。

1) 水平井技术

水平井提高了与页岩层中裂缝接触的可能性,增大了与储层中气体的接触面积,同时,水平井减少了地面设施,开采延伸范围大,避免了地面不利条件的干扰,产量是直井的3~5倍。

目前国内的水平井钻井技术主要有控制压力钻井、低压欠平衡空气钻井和旋转导向钻井等技术。控制压力钻井技术能够很好地克服井壁坍塌问题;低压欠平衡空气钻井技术应用较成熟,旋转导向钻井技术,井眼净化效果好、井身轨迹控制精度高、位移延伸能力强,是水平钻井技术发展的重要方向[9] 。

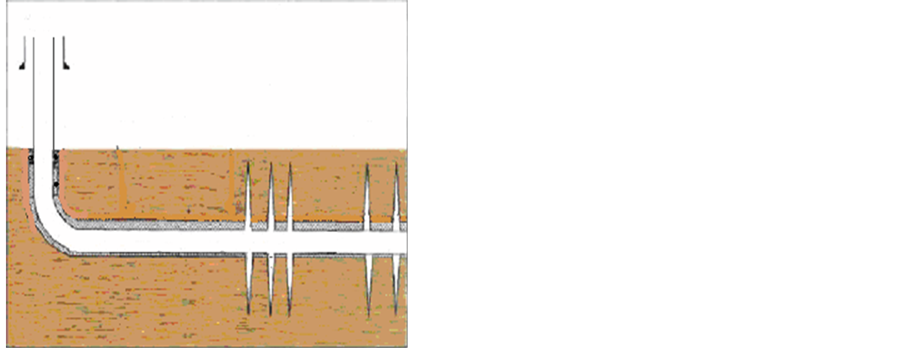

国内页岩气水平井完井技术得到了一定的发展,主要的完井技术有:水力喷射射孔完井、组合式桥塞完井、机械式组合完井技术。如图2所示,组合式桥塞完井是页岩气完井最常用也是最耗时的完井方法,在套管井中,用组合式桥塞分割各段,分别进行射孔和压裂;如图3所示,水力喷射射孔完井是以高速喷出的流体射穿套管和岩石,不用下封隔器和桥塞,可以缩短完井时间;机械式组合完井采用特殊的滑套机构和膨胀封隔器,适用于水平裸眼井段限流压裂,一趟管柱即可完成固井和分段压裂施工。

威201-H1井、昭通YSH1-1井、彭页HF-1井的施工过程中,PDC钻头、旋转导向钻井、优快钻井

Figure 2. Composite bridge plug completion

图2. 组合式桥塞完井

Figure 3. Casing perforated completion

图3. 射孔完井

技术、防漏堵漏技术、油基钻井液体系和固井工艺等得到运用,并获得较好效果,满足后期增产作业的技术要求,为页岩气水平井的设计与施工提供了一定的技术支撑[10] -[12] 。

2) 压裂增产技术

由于页岩气藏超低渗透率和低孔隙度,水平井需经过多级大规模水力压裂处理,才能保证页岩气藏经济生产。压裂增产技术是页岩气成功开发的核心技术之一。

我国在常规油气领域几十年积累的水平井开发经验同样加速了目前国内页岩气的技术开发进程。水平井水力压裂技术在国内常规油气开发中应用广泛,尤其是多级压裂技术、重复压裂技术、清水压裂技术,有较多成功应用的实例。

在水平井分段压裂技术方面,我国已经取得一定突破,形成了低渗透油气田水平井双封单卡分段压裂、水力喷砂分段压裂、封隔器滑套分段压裂等3大技术,完善了碳酸盐岩储层自转向高效酸化/酸压、化学暂堵胶塞分段压裂、水力裂缝监测与评价和水平井修井作业等4项配套工艺,建立了一套压裂裂缝与井网优化设计方法。我国已经在长庆实现了7段水平井分段压裂技术,并在四川蜀南地区引进并吸收10段及以上的长井段水平井分段压裂技术。江汉油田采用可钻桥塞和射孔联作工艺技术,成功实施了建页HF-1井水平段大液量多段(7段)压裂试验,该井压裂效果显著,为在页岩气水平井大液量多段压裂改造积累了技术及现场实施经验[13] 。涪页HF-1井泵送易钻桥塞分段大型压裂技术的成功实施,也为今后国内页岩气水平井分段大型压裂提供了参考[14] 。

3.3. 装备水平现状

我国常规油气装备制造业产品种类齐全,产业体系完整,拥有较高的技术水平和制造能力,主要关注页岩气勘探开发中的特殊装备,如LWD、MWD等随钻检测工具,水平井专用钻机、动力钻具等特殊钻具,压裂车、泥沙车等压裂工具。这些特殊设备都是应用于页岩气开采的水平井和水力压裂过程中的。

我国钻机设计水平和制造能力跻身世界前列,标准化、系列化的钻机可基本满足水平、定向、丛式和高压喷射等先进钻井工艺的需要。其中宏华集团目前累计出口到美国的钻机有90多台,其中大部分应用于页岩气开采。江汉四机厂ZJ30车载钻机承担了安徽省宁国地区中石化第一口页岩气探井“宣页一井”的钻探工作,设备运行稳定,相关技术参数指标优良。

近年来,我国成功研制了具有自主知识产权的随钻感应电阻率测量仪、随钻自然伽马测量仪以及配套应用软件,形成了地质导向双参数随钻测井仪器设计制造技术和地质导向钻井工艺配套技术,并在现场应用中取得了良好效果,突破了国外对地质导向钻井技术的垄断。井下作业设备如固井压裂车和水泥车等均已实现系列化生产。滑套、封隔器、水力喷射压裂喷嘴等井下工具以及连续油管作业设备已初步实现国产化。其中,烟台杰瑞公司和江汉四机厂的压裂车组在国内“威201-H1井”、“方深1井”和美国的页岩气开发中得到成功运用。

但我国勘探、测井设备的测量精度、可靠性及时效性与国外先进水平仍有较大的差距,随钻测斜仪、钻井参数仪、快速录井仪等虽已研制成功,但应用较少。国内压裂车以低端车型为主,能够在页岩气开采中使用的较少,柱塞泵等部分核心设备仍需进口。页岩气专用的全液压钻机、丛式井钻机、连续油管钻机、套管钻机、斜直井钻机和集装箱式钻机等以及钻井配套自动化设备,均处于研制或小范围应用阶段。连续油管作业设备已经起步,但配套设备不全,性能也有待提高。

3.4. 开发技术存在的问题

我国页岩地质条件与美国成功开发的页岩储层地质条件有较大差异,其有效技术难以直接运用。我国页岩气的地质条件更为复杂,页岩层系时代老,热演化程度高,经历了多期构造演化,埋藏深,保存条件不够理想,开发技术要求更高。即使在我国不同盆地、不同性质的储层、甚至不同深度,在实施勘探开发作业时都会碰到不同的技术问题,需要做具体的探索、采取不同的对策。因而,需要根据我国的地质环境对引进技术进行改进和再创新。

另外,我国对美国成熟技术还未完全掌握,在页岩气开发技术上与美国有不小的差距。在水平井钻完井方面,储层保护、随钻测井、地质导向和钻井液设计技术缺乏,导致钻井成本高、周期长。分段压裂方面,储层评估方法、裂缝诊断监测技术、分段压裂设计及主要工具等受制于国外公司,增产改造成本居高不下。北美单井水平段分段压裂一般可达30~40段,最多可到60段,而我国还很难达到。

美国技术本身还存在很多需要改进和发展的问题。美国采用的技术需要大量的水,而且污染严重,对于我们这样水资源稀缺和环境脆弱的国家也是一个不小的考验。

此外,页岩气开发是一个系统工程,勘探开发不同阶段需要不同的工艺和设备,它们组成复杂的配套技术体系,每一项技术都很重要,除了水力压裂技术、水平钻井技术,还有选区评价技术、实验分析技术、微地震监测技术、测井解释技术、三位地震技术等等。往往仅一、二项技术工艺上的缺失缺陷就可影响到整个生产链的完成和成本的降低。从页岩气开发上看,主体技术的初步具备还不意味着具有整套技术系列的保障,某些单位掌握的先进技术还有普及应用的问题。我国要逐步完成、完善其配套技术确实还有一段实践过程,与美国的现状相比也有不少差距。

4. 我国页岩气产业发展趋势研究

4.1. 页岩气地质理论及资源评价体系是发展重点

中国目前的研究主要集中在阐述页岩气藏地质特征,对比中美页岩气盆地地质条件,并预测中国页岩气资源有利区分布方面。目前的研究倚重于有机地化、岩矿物性等资料,仍缺乏实验测试和微观机理的研究[15] 。一方面还需要进一步借鉴和消化国外成功理论和经验,特别是美国、加拿大页岩气成功实现商业开采所经历的资源评价与地质勘探历程;另一方面需要不断收集和积累国内资料,结合国内沉积地层和盆地构造特征等因素,对页岩气成藏机理、地质条件、资源评价方法等进行科学分析,形成一套适合中国页岩气资源评价和勘探开发的理论体系。

4.2. 建立健全技术支撑体系是必须突破的瓶颈

美国页岩气的勘探开发实践证明,技术进步是页岩气开发成功的关键。要明确三大石油公司在技术攻关中的主力军作用;要加快专业技术服务市场的建设,加强技术的转移和扩散;要鼓励民营资本进入,提升市场竞争程度,激发产业的创新动力。要加强示范应用,确定适合我国地质实际情况的适用技术,抓好页岩气示范区建设,探索技术集成和系统性方案,加强规范,统一标准。要通过跨国并购,获取国外先进技术,在国内页岩气勘探开发中引入国际合作伙伴,加强技术的引进消化吸收再创新,尽快掌握适应我国特点的页岩气勘探开发成套技术。

4.3. 结合实际、对外合作与技术交流是未来发展的必然趋势

目前,国内的相关研究还很薄弱,为了尽早实现页岩气的开发利用,就必须与理论成熟、技术先进、经验丰富的国外公司合作,共同开发页岩气资源。对于页岩气地质研究与勘探开发而言,借鉴美国成功的勘探开发实践经验,加强合作,可短期高效地学习其先进技术,降低页岩气勘探开发的投入成本,并会给国内页岩气的勘探开发带来启发和现实效益。此外,还必须结合国内沉积地层和构造特征的实际特点,形成一套适合于中国地质特点的勘探开发技术,以促进我国页岩气的发展进程。

4.4. 建设页岩气开发先导性试验基地是捷径之举

选择一些资源条件较好的地区,建设页岩气开发先导性试验基地,在技术、开采体制、政策支持、监管和应用模式等方面先行先试,为大规模开发积累经验。

目前页岩气先导试验区暂设苏皖浙、川渝黔鄂及北方重地区,在川渝黔鄂地区,设置川南、川东南、渝东北、川东、黔北、渝东南、渝东鄂西地区7个项目。先导性战略试验基地的建设与政策的落实也将进一步加快页岩气的开发进程。

4.5. 加强市场培育和环境保护,做好产业监管是长远发展之计

要加快能源价格改革,理顺价格体系,使页岩气勘探和开发具有经济可行性。要加强配套设施,特别是管网的建设,打破垄断,开放给民营企业管网准入。加强产业链的培育,尤其是页岩气勘探开发专用设备、材料的制造环节及以页岩气为原料的发电、化工等相关产业的培育。要积极探索页岩气的多种应用模式,鼓励分布式综合供能与多方式的燃气应用,提高页岩气的综合利用效率与价格承受能力,促使页岩气产业发展形成“开发–应用–再开发、投资–收益–再投资”的良性循环。要探索设立产业发展基金,加强对页岩气产业发展的投融资支持,逐步建立探矿权、经营权的交易市场,鼓励相关资产的兼并重组,建立民营资本的进入和退出机制。

加强监管,通过建立相关的生产规范,避免页岩气产业发展过程中的环境污染、水污染和其它风险。政府应明确行业的准入门槛和标准,加强统筹协调和监督,防止投资过热,避免“一窝蜂”上项目,形成有序竞争的发展格局。

5. 结论

目前国内页岩油气的研究开发整体上处于前期探索和准备阶段,取得了一些实质性的进展,但尚未进入大规模商业开发。我国初步掌握了水平井、水力压裂等核心技术,但与美国相比还有很大的差距,缺乏施工经验。我国的常规油气装备远不能满足页岩气勘探开发的需要,亟需研制一批专用于页岩气勘探开发的设备。在未来一段时期内,必须坚持自主创新、加强对外合作,形成一套适合于中国地质特点的资源评价和勘探开发技术体系;加强页岩气产业链的培育与监管,促使页岩气产业发展形成“开发–应用–再开发、投资–收益–再投资”的良性循环。页岩气以其资源丰富、产量高、开采周期长等优点,必将成为一个蓬勃发展的新兴能源。

基金项目

青岛市战略性新兴产业培育计划项目(13-4-1-2-gx)。