1. 引言

抗寒性是果树抗逆性的重要指标之一,特别在东北寒冷地区,抗寒性是决定果树能否安全越冬和丰产、稳产的关键因子。研究证明,抗寒性与植物的细胞膜结构[1] 、生理活性[2] 及其酶防御系统的活性[3] 具有密切关系。采用人工模拟低温胁迫试验研究植物抗寒性与有关生理生化指标的关系,对抗寒性作出评价,是目前植物抗寒性研究的主要方法之一。本研究应用切片镜检观察和电导法测定对寒地杏种质资源抗寒性进行了系统分析,以期为筛选寒地杏优异资源和寒地杏资源抗寒性的鉴定提供依据。

2. 材料与方法

2.1. 材料

采自吉林省农业科学院果树研究所国家果树种质公主岭寒地果树圃,供试杏资源为麦黄杏、同发杏、桦甸红杏、桦甸杏、龙垦2杏、眉杏、鸡西早熟甜仁、大叶大白杏、铃铛杏、鸡西粉花等10份。

2.2. 方法

2013年11月20日,选取生长势相近的植株,取其生长充实的1年生枝条,从基部第4芽位置起剪取长约20 cm的枝段;将采集的枝条依次用自来水、蒸馏水冲洗,并用纱布擦干,每品种枝条分成7组,每组6段枝条,用干净纱布包好放入塑料袋中,标记样本编号。

试验设计分为对照和低温处理,低温分为−20℃、−25℃、−30℃、−35℃、−40℃和−45℃等6个处理,控温精度±2℃。将编号样本放入低温冰箱,当温度降至处理温度并保持24 h后,从低温冰箱取出,按4℃/h升温至于0℃解冻,置于室温下10 h后。分别切片镜检冻害情况和测定电导率。

切片镜检冻害:选择粗细、节间长短一致且无芽眼的枝段3条,用切片机切片,在10 × 10倍显微镜下观察冻害情况,按冻害等级5级分类:

0级 无冻害;

1级 髓或原生木质部有冻害,其他组织无冻害;

2级 髓或髓周围有冻害,呈淡黄色,后生木质部的髓射线局部有冻害;

3级 髓有冻害或变成褐色,初生木质部有轻微冻害;

4级 髓、后生木质部、次生木质部、髓射线与皮层交界处的初生木质部冻害较重;

5级 髓深褐色、木质部与皮层均有冻害,呈褐色,甚至死亡

测定电导率:选择粗细、节间长短一致且无芽眼的枝段3条,剪成长2 mm的枝段,称取3份,每份2 g,放入三角瓶中,加入蒸馏水40 mL,充分混匀,室温下静置24 h后摇匀,用DDS-11a型电导率仪测定电解质渗出率。首先测定浸出液的煮前电导率(EC1),然后将三角瓶封口置水浴锅煮沸20 min,室温静置2 h,测定浸提液的煮后电导率(EC2),计算相对电导率[REC, REC(%) = (EC1/EC2) × 100%]。

3. 结果与分析

3.1. 不同低温处理的冻害情况

从表1可以看出,2013年11月20日,所有的杏资源都没有冻害发生,进入自然休眠状态。在人工模拟低温处理过程中,−20℃时眉杏和铃铛杏有1级冻害发生,其他杏资源都没有冻害发生;−25℃时同发杏、桦甸红杏和鸡西粉花没有冻害发生,眉杏和铃铛杏有2级冻害发生,其他杏资源有1级冻害发生;−30℃时同发杏、桦甸红杏和鸡西粉花有1级冻害发生,眉杏有3级冻害发生,其他杏资源有2级冻害发生;−35℃时同发杏、桦甸红杏和鸡西粉花有2级冻害发生,麦黄杏、龙垦2杏、鸡西早熟甜仁和桦甸杏有3级冻害发生,眉杏、铃铛杏和大叶大白杏有4级冻害发生;−40℃时同发杏、桦甸红杏和鸡西粉花有3级冻害发生,麦黄杏、龙垦2杏、鸡西早熟甜仁、大叶大白杏和桦甸杏有4级冻害发生,眉杏和铃铛杏有5级冻害发生;−45℃时同发杏、桦甸红杏和鸡西粉花有4级冻害发生,其他杏资源有5级冻害发生。

3.2. 不同低温处理的电导率情况

从表2中,对照中的电导率在29.36%~50.71%之间,同发杏41.34%、桦甸红杏46.04%、鸡西粉花50.71%和桦甸杏43.92%,电导率越高,抗寒性越强。不同低温处理的电导率,表现出不同变化,除铃铛杏第二次峰值不明显外,其他资源表现出两次峰值的特点。在−20℃时电导率在52.84%~64.88%之间,眉杏、铃铛杏、大叶大白杏的电导率上升的较快,超过30%。在−25℃时电导率在67.29%~76.51%之间,普

遍继续升高,除铃铛杏外,出现了第一次峰值,且鸡西早熟甜仁、同发杏、桦甸红杏、桦甸杏达到最高值。在−30℃时电导率在62.42%~69.25%之间,唯有铃铛杏继续升高达到最高值,出现了第一次峰值;其他全部峰值回落。在−35℃时电导率在65.41%~75.19%之间,麦黄杏、眉杏、鸡西早熟甜仁、龙垦2号、大叶大白杏出现了第二次峰值。在−40℃时电导率在66.29%~74.85%之间,麦黄杏、眉杏、鸡西早熟甜仁、龙垦2号、大叶大白杏峰值回落;同发杏、桦甸红杏、鸡西粉化、铃铛杏、桦甸杏出现了第二次峰值,且铃铛杏、桦甸杏峰值较小近乎直线状。在−45℃时电导率在59.67%~71.63%之间,全部回落,桦甸杏回落较小。

3.3. 不同低温处理的电导率的分析

在图1中,所试杏资源的电导率都表现出双峰值的变化曲线,尽管有的变化较为平缓,并不突出。麦黄杏、同发杏、桦甸红杏、龙垦2杏、眉杏、鸡西早熟甜仁、大叶大白杏、鸡西粉花和桦甸杏都在−25℃时出现了第一次峰值,铃铛杏在−30℃时出现了第一次峰值;麦黄杏、眉杏、鸡西早熟甜仁、龙垦2号、大叶大白杏在−35℃时出现了第二次峰值,同发杏、桦甸红杏、鸡西粉化、铃铛杏、桦甸杏在−40℃时出现了第二次峰值。第一次峰值的出现主要是枝条应激反应,枝条中预到冷冻处理过程后,表现出电导率极具升高,出现了峰值;经过−30℃锻炼后峰值回落,但在−35℃和−40℃时,大部分资源再次出现峰值,说明这些资源已达到抗寒界限,代表着这些资源的抗寒能力,基本上与不同低温处理的冻害结果相同。只有铃铛杏两次峰值出现较晚,但其抗寒能力较差;大叶大白杏与桦甸杏第二次峰值不明显,且−45℃时,电导率回落不大,呈直线状。

4. 结论与讨论

4.1. 结论

通过不同低温处理的切片镜检观察和电导率测定分析,麦黄杏、龙垦2杏、眉杏、鸡西早熟甜仁、大叶大白杏、铃铛杏和桦甸杏可抗−35℃的低温,但眉杏、大叶大白杏和铃铛杏可能出现4级的冻害;同发杏、桦甸红杏、鸡西粉花可抗−40℃的低温。

4.2. 讨论

电导法是通过人工低温处理,将植物组织冻伤,改变生物膜透性,增加组织渗透液的电导值来确定植物的抗寒性,此法已广防应用于苹果、梨、葡萄、柑橘、樱桃、杏梅等树种的抗寒性鉴定。综上所述,在不同低温处理条件下,杏的电导率出现了两次峰值,分别在−25℃至−30℃和−35℃至−40℃上,与以前学者的在苹果[4] 、梨[5] 、葡萄[6] 、柑橘[7] 、樱桃[8] 、杏梅[9] 、仁用杏[10] 等树种上的研究结果不相一致,即随温度下降,其电导率逐步上升的规律。因此仅凭相对电导率来判断果树抗寒性并不完全可靠,在低温达到−45℃时,相对电导率逐渐下降,可能与细胞组织完全坏死有关,将进一步研究探讨。

基金项目

农业部公益性行业专项(201003058-2-3)和农业部保种项目(2014NWB004)。

附录

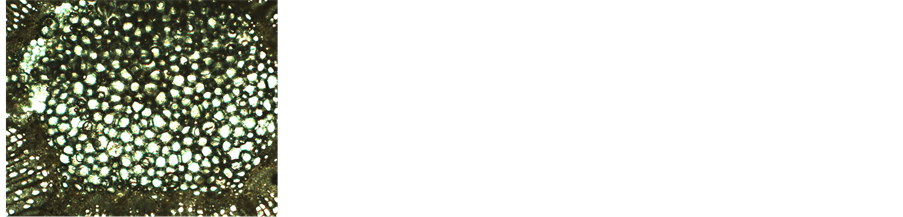

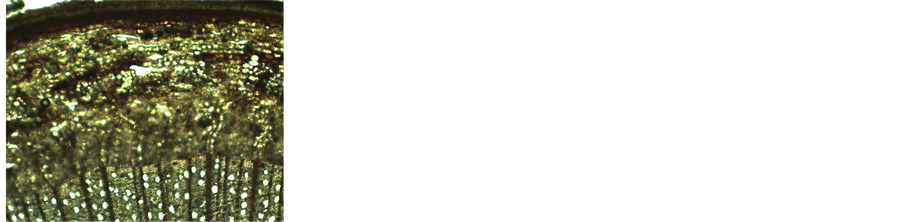

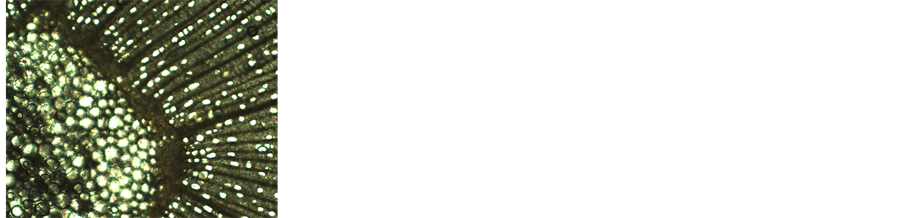

Drawing: Optical microscope diagram of Longken 2 Apricot under a microscope of 10 × 10 times at −25℃

附图:龙垦2号在−25℃时10 × 10倍显微镜下光镜图

Figure A1. Pith

图A1. 髓

Figure A2. Xylem

图A2. 木质部

Figure A3. Xylem and phloem interchange

图A3. 木质部与韧皮部交汇处

Figure 4. The xylem and pith interchange

NOTES

*通讯作者。