1. 引言

自古以来,中国就是一个推崇集体主义价值观的社会型国家,无论从国家层面所倡导的“大公无私”、“精忠报国”式的大局观,还是从家庭层面所教育的“孔融让梨”、“克己利人”式的道德观,都充分反映了当前中国文化背景下“他位认知”取向的社会主义价值观(李宇,王沛,孙连荣,2014)。但现实生活中,为了蝇头小利、职位晋升而不惜排挤和出卖他人的现象屡见不鲜。从社会认知的视角看,导致这些现象出现的原因可能是:第一,难以识别和关注他人当下的处境(缺乏心理理论);第二,不愿做出满足他人利益的行为(亲自我取向)。随着研究的不断深入,研究者开始发现保持并监控自己对他人兴趣、偏好、利益的关注是确保个体做出亲社会行为的前提条件,Van Doesum,Van Lange和Van Lange (2013)首次将这种有意识地去关注、尊重并保护他人选择的需要和权利的行为命名为社会善念(social mindfulness)。虽然社会善念理论的发展还处于起步阶段,但其强调有意识地去关注人际互动中他人的需求和偏好,恰恰为探究如何促进人类亲社会动机提供了一个新的思路。本文将从概念内涵、测评方法和影响机制等角度全面介绍社会善念理论,以期推动社会善念在中国进行本土化研究。

2. 社会善念的概念

社会善念是一种积极的人际互动,对它的关注起源于社会困境与合作动机的研究。合作被认为是解决社会困境问题的有效途径(Declerck, Boone, & Emonds, 2013),而现有社会困境问题的研究方法都是将被试置于自我利益与他人利益相冲突的情境中,个体只有做出牺牲自我利益的行为才被视为合作(Van Lange, Joireman, Parks, & Van Dijk, 2013)。殊不知,这类问题情境在日常生活中并不总会出现,即使出现也不一定要求人们通过“舍生取义”来解决。例如,期望被赏识的心理很容易被他人“免费”的恭维或手势所满足(Van Lange & Van Doesum, 2015)。因此,为探究这种“低成本亲社会性(low-cost prosociality)”的动机问题,Van Doesum等(2013)在相互依赖理论(interdependent theory)的基础上,发展出一个用于描述人际互动中关注和满足他人自主性需要的概念:社会善念,认为社会善念是指个体在人际互动中充满善意地关注、尊重并保护他人选择的需要和权利的行为(Van Doesum et al., 2013;杨莹,寇彧,2015),对建立良好的人际/团队关系发挥重要的作用(Van Doesum, Van Prooijen, Verburgh, & Van Lange, 2016)。

近来,笔者在中国文化背景下对社会善念及其行为后效进行了初步探究,并对社会善念进行了操作性界定:社会善念指个体在社会决策过程中对“关注他人”的自我控制,表现为:1) 有意识地识别当下决策情境中他人可支配的选项(可理解为一种心智化的技能);2) 愿意做出不限制他人选择的决策(可理解为一种意愿或动机)。例如,甲和乙两人在一次学术会议的茶歇期间相识,两人都准备去吧台找点喝的,但不幸地是桌上只剩下1杯咖啡和2杯绿茶,此时如果甲想表现出社会善念,就会选择绿茶,因为这样乙还拥有选择咖啡或绿茶的机会。这反映了甲一方面识别到了乙拥有可支配的选项,另一方面也做出了保证乙可以自由选择的决策。

3. 社会善念范式

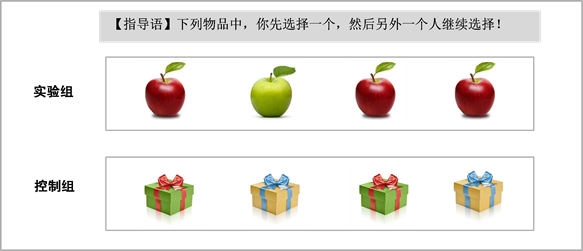

目前,社会善念的测评主要采用Van Doesum等(2013)开发的社会善念范式(Social Mindfulness Paradigm,以下简称“SoMi范式”)。SoMi范式是受到择笔范式(pen-choice paradigm)中唯一选项和非唯一选项设置的启发而设计的(Hashimoto, Li, & Yamagishi, 2011)。该范式是一种由计算机呈现的社会决策任务,每轮任务中要求被试在同种类的3个(或4个)物品中选择一个,整个实验共包括多个不同种类的物品(图1),如钢笔、排球、水杯或包装好的礼品。每个种类物品按照特征差异分为唯一物品和非唯一物品,即3个(或4个)同类物品中,有2个(或3个)物品完全相同(视为非唯一物品),而另外一个物品仅在某一表面特征上与之相区别(视为唯一物品),例如实验组中所示的3个红苹果和1个绿苹果。实验中,通过指导语告诉被试与另一个被试进行互动决策,让他们从所呈现的几个物品中选择其中1个带回家,一旦选择就无法放回且该物品不会再次出现。

SoMi的基本原理是:如果被试从3个(或2个)非唯一物品中选择一个(如选择红苹果),那么对手仍然拥有选择的机会(可在红苹果与绿苹果间选择),这种情况则视为社会善念行为(记1分);如果被试选择

Figure 1. Example of stimulus of SoMi paradigm

图1. SoMi范式实验刺激示例

了唯一物品(如选择绿苹果),则意味着对手失去了选择的机会(只能从3个红苹果中选择),这种情况则视为非社会善念行为(记0分)。实验共有24个试次,其中实验组包括12个(即1个唯一物品和3个或2个非唯一物品),控制组包括12个(即2 × 2或3个非唯一物品),具体的实验任务可参见附录。为排除实验误差的干扰,每个种类的4个(或3个)物品顺序随机摆放,且每个试次的呈现顺序也设计为随机。最后计算总分占总选择次数的比例(或正念选择次数占总选择次数的比例),以此作为衡量个体社会善念的指标,该方法也得到了后续研究的支持(Van Doesum et al., 2016)。

4. 社会善念的前因与后效

表达社会善念不仅需要个体能够识别他人当下的需求和兴趣,还要求产生一种实际行动以满足他人。研究发现,诸如心理理论、观点采择和资源负荷(注意力资源、自我控制资源)等认知因素是构成个体执行功能的前提,决定着个体能否识别他人的需求和兴趣;而包括移情、亲社会取向、诚实和谦逊在内的人格基础是促使个体付诸行动的动机来源,二者缺一不可(Van Doesum et al., 2013; Van Lange & Van Doesum, 2015)。此外,社会善念与社会敌意(即低社会善念)被看成是同一种动机连续体的两端,社会善念能促使人际互动中出现更多的信任和亲密,并表现出更多的合作行为;而社会敌意则可能带来一些负性人际结果,如厌恶、憎恨和攻击(Van Lange & Van Doesum, 2015)。据此,本研究提出了社会善念的前因与后效模型(图2)。

4.1. 社会善念的前因变量

4.1.1. 认知因素

1) 心理理论

心理理论(theory of mind, ToM)作为一种高级社会认知能力(Bradford, Jentzsch, & Gomez, 2015),对人类社会互动和亲社会行为都具有非常重要的意义(Caputi, Lecce, Pagnin, & Banerjee, 2012; Hamilton, 2009)。目前对其比较一致的界定是:个体推测自我与他人内在心理状态(如需要、感知、知识、愿望、

Figure 2. The model of antecedents and aftereffect of social mindfulness

图2. 社会善念的前因与后效模型

意图和信念)的能力,这种能力有助于人们对相应的行为作出因果性的解释和预测(Baron-Cohen, Lombardo, Tager-Flusberg, & Cohen, 2013)。具有心理理论的人能够觉察和体验他人与自己一样的想法和感受(Allen, Fonagy, & Bateman, 2008),这是人际互动中个体识别他人需求和兴趣的能力基础,也是决定个体能否做出社会善念行为的关键(Van Doesum et al., 2013)。

2) 观点采择

通过观点采择来改善个体对他人观点的感知,进而改善人际互动关系,降低人际冲突的发生,一直是社会心理学领域研究的热点话题。观点采择(perspective taking)作为共情的认知成分,是个体立足于他人处境,推测或想象他人的态度与观点的心理过程(Galinsky, Ku, & Wang, 2005)。观点采择有助于平衡自我与他人的内在社会需要,决定着个体能否有效识别他人的心理状态,与社会善念呈显著正相关(Van Doesum et al., 2013)。按照互依理论,当个体处于一种获取情境中时,他们首先会评估自己的决策可能会对他人产生何种影响(互依关系建立),而观点采择会帮助互依关系中的个体立足他人进行思考和决策,进而做出不限制他人选择的决策(社会善念的表现)。这一结果也得到社会互动研究的支持,例如Galinsky, Maddux, Gilin, and White (2008)发现,相比于共情组(关注目标人物的情感体验),观点采择组(关注目标人物的所思所想)被试更容易发现促成谈判达成的潜在信息。

4.1.2. 人格动力因素

1) 移情

移情(empathy)是人际互动过程中的一种心理现象,即从他人立场出发对互动对象内在状态的认知(认知移情),并由此产生与他人相似的情绪体验(情绪移情) (O’Brien, Konrath, Grühn, & Hagen, 2013)。Van Doesum等(2013)对186名大学生的移情(包括移情关怀、观点采择、想象和个人忧伤四个维度)与社会善念进行调查(Study 4),结果发现社会善念与移情的前3个维度均呈显著正相关,但与个人忧伤的相关不显著。这可能是因为个人忧伤是指向自我的情绪体验,没有明确地区分自我与他人,而移情关怀、观点采择和想象都是指向他人的体验过程,这种关注和识别他人情绪和认知的能力是个体做出社会善念行为的前提条件。

2) 社会价值取向

社会价值取向(social value orientation, SVO)是一种相对稳定的人格倾向(Li, Zhu, Gummerum, & Sun, 2013),反映了个体在互依情境中对他人利益关注程度的特定偏好,它包括两种最基本的价值取向:亲社会取向和亲自我取向,具有这两种倾向的个体分别称之为亲社会者和亲自我者(Bogaert, Boone, & Declerck, 2008)。通常情况下,亲社会者在人际互动决策中,更偏好最大化双方的共同利益(即双赢)或追求结果的公平性;而亲自我者的决策动机是最大化个人利益(Van Lange, Balliet, Parks, & Vugt, 2014)。研究证实,社会价值取向是社会善念行为的强预测源,相比于亲自我者,亲社会者愿意在SoMi范式中做出更多地让步,进而最大化对手在任务中的选择权,这说明亲社会取向在社会善念行为中的关键性作用。

3) 诚实–谦恭与宜人性

古语有言:“诚者,天之道也;思诚者,人之道也。”追求诚实、谦恭的处人之道,一直是中国传统文化所倡导的社交准则。诚实–谦恭作为一个独立的人格因素,是个体在与他人交往过程中表现出的表里如一、言行一致和谦恭礼让(吴继霞,黄希庭,2012);而宜人性则反映了个体与他人交往过程中由同情至敌对连续体上的人际取向。Van Doesum等(2013)测查了186名被试的社会善念水平与六因素人格(神经质、外倾性、经验开放性、宜人性、责任心和诚实–谦恭)的关系,结果发现高社会善念者仅在宜人性和诚实–谦恭这两个人格维度上存在高分表现。后续大量研究也证实了诚实–谦恭和宜人性在公平行为(Hilbig, Thielmann, Wührl, & Zettler, 2015)、合作行为(Hilbig, Zettler, Leist, & Heydasch, 2013)、报复倾向(Lee & Ashton, 2012)和工作场所偏离行为(de Vries & van Gelder, 2015)等人际互动结果变量上的强预测力。

4.2. 社会善念的后果变量

4.2.1

. 正性人际结果

1) 信任

信任(trust)无论对于人际关系的建立,还是社会发展都具有非常重要的意义,它被看成是一种建立在对他人行为或意向有积极感知基础上敢于承担风险的心理状态(张宁,张雨青,吴坎坎,2011)。社会善念之所以促进人际信任的发展,主要是因为社会善念的表达增进了个体对对手可信赖的积极预期,互惠行为会迅速促进双方信任关系的发展。社会善念是一种为对方考虑、并付诸行动的友善动机,一项元分析的结果发现,信任的产生机制特别强调人际互动中个体对他人友善动机的信念,当个体感知到他人的友善动机时便更倾向于选择信任他人(Balliet& Van Lange, 2012)。

依据信任发展的理性选择模型,互动双方信任水平会随着彼此愿意承担风险程度的增加而增加,在这一过程中,通过社会善念个体能有效传达可信赖、友善的动机,这种动机会促使他们都会做出对对方都有利的决策,激发个体作出积极的归因和期望,而这反过来又会影响个体感知到对方的信任水平(Weber, Malhotra, & Murnighan, 2004)。

2) 合作

合作行为可理解为一种亲社会行为,是通过抑制自我利益最大化的冲动从而满足集体利益最大化的决策表现(Van Vugt et al., 2000)。群体中的个体时常要面对个人利益与集体利益、眼前利益与长远利益相冲突的博弈情境(被称为社会困境),如何促进社会困境中的合作行为已成为心理学、经济学等众多领域研究者所关注的热点话题(Declerck et al., 2013)。

已有研究发现,除了获取奖励、避免惩罚、取得好名声等经济理性动机会促使个体在社会困境中做出合作行为外(Balliet, Mulder, & Van Lange, 2011; Boone, Declerck, & Kiyonari, 2010),社会善念包含一种积极的社会心理(social mind),有助于理解他人的想法、建立社交网络、增进群体归属感(Declerck et al., 2013),尤其是促进彼此不曾相识的双方迅速建立信任关系。研究指出,人际互动中不确定性的消除、信任感的增强、背叛威胁感的下降都会促使个体使用社会认知建立信任感,促进合作行为(Balliet & Van Lange, 2012)。由此可见,社会善念对合作行为的影响很可能通过其他中介变量发挥作用,如信任、背叛威胁感知等。

4.2.2. 负性人际结果

社会敌意是一种缺乏社会善念的人际表现,这种敌意性的动机会诱使个体阻碍别人达成目标或是限制他人的选择。毫无疑问,这种看似不起眼的敌意表现势必会造成人际互动过程中不信任感和距离感的产生,进而产生负性的人际结果,如厌恶、憎恨、攻击等。

1) 厌恶与憎恨

厌恶(disgust)与憎恨(hate)是个体在人际互动过程中由于某些不愉快或反感的刺激所诱发的负性情绪体验。研究发现,当个体遭到无礼冒犯、社会排斥时均会产生这种负性人际情绪,严重时会导致自我损害行为增加(Twenge, Catanese, & Baumeister, 2002)、亲社会动机下降(Twenge, Baumeister, DeWall, Ciarocco, & Bartels, 2007)。在Van Doesum等(2013)的研究中,要求被试在以下两种情境中完成实验:1) 被试与另一个虚拟对象共同完成SoMi任务(情境一);2) 被试仅观察一人与另一个虚拟对象完成SoMi任务。在两种情境下,主试操控了虚拟对象的决策规则:1) 两次均选择唯一选项;2) 一次唯一选项、一次非唯一选项;3) 两次均选择非唯一选项。完成每种条件下的SoMi任务后,要求被试对虚拟对象在自私表现、友好程度等方面进行评价,结果发现:无论是参与决策还是体验决策,虚拟对手在前两种决策规则条件下的行为均引发了被试的不满情绪,被试对他们的评价是很不友好、自私且不可信赖。由此可见,限制他人的选择是低社会善念的表现,被限制的一方通常会知觉到一种带有敌意的冒犯行为,同时会伴随厌恶或憎恨等负性情绪的出现。

2) 攻击行为

社会敌意可诱发攻击行为。新近一项研究探讨了敌意激惹对攻击行为产生的影响,该研究基于I3理论(Instigator→Impellance↔Inhibition)阐述了攻击行为产生的动机过程,简言之,策动者(Instigator)通过一些敌意表现(如“差评”对手的作业)激活了他人的报复动机(Impellance),此时报复动机与自我的抑制力(Inhibinition)进行抗衡,若前者占优则会诱发攻击行为的产生(Li, Nie, Boardley, Dou, & Situ, 2015)。由此可见,个体在SoMi任务中挑选唯一选项无形中会限制他人的选择,这种不友好的表现会导致人际冲突的升级,伴随而来的便是“以牙还牙”式的报复行为。

根据Anderson和Bushman (2002)所提出的攻击性一般模型(the general aggression model, GAM),影响攻击行为的产生除了冒犯、挑衅、挫折等情境因素外,还包含心理理论、价值观、移情等个人内在因素。现有研究证实了心理理论、观点采择、认知资源等认知因素和移情、社会价值取向、宜人性等人格因素对人类攻击行为的预测作用(Batanova & Loukas, 2011; Castillo, Salguero, Fernández-Berrocal, & Balluerka, 2013; Gomez-Garibello & Talwar, 2015; Vachon et al., 2015),而这些个人因素是推动社会善念产生的动力因素,这也从某种程度上说明了社会善念的缺乏在攻击行为产生中的作用。当然,人际冲突升级、社会敌意感知(如被忽视、不敬等)、距离感等因素在社会善念与攻击行为间的作用机制还有待进一步研究。

5. 未来研究展望

社会善念作为一种积极的人际现象,表现为个体在即将做出决策时对他人需求和兴趣的考虑及利益让渡,这是建立人际信任、走出合作困境的促进因素。在Van Lange和Van Doesum (2015)将社会善念引入合作领域的研究后,促使学者们开始思考社会善念的测评本土化、调节作用机制及潜在的神经生理机制。

5.1. 提高社会善念测评的适用性

虽然Van Lange等人开发的SoMi范式在社会善念测评上具有开创性的意义和价值,而且在他们的研究中也证实SoMi范式具有较高的信效度,但从文化适用性和外部干扰因素两个角度来看,SoMi范式仍然存在有待改进之处。具体而言,第一,SoMi范式是基于西方文化背景所开发,它是基于“自我本位”取向设计的社会决策任务,而有研究明确提出中国人的社会认知是以“他位取向”为前提(李宇等,2014),因此引入SoMi范式到中国人群中使用还需要对其适用性进行检验。第二,从实验材料的选择上,开发者所选用的“郁金香”、“甜点”都是具有典型欧洲文化特色的物品,且物品之间的颜色和性能都有可能成为额外变量干扰被试的选择,因此引入SoMi范式还需要对其实验材料进行本土化修订,以符合中国文化特色。

综上,未来研究可进一步从如下三个方面提高社会善念测评的适用性:首先,引入SoMi范式应充分考虑中国文化背景。国内学者如果引入SoMi范式对社会善念测评,需要进行文化适应性检验,例如,在中国被试中进行重复性测评,并增加一些效标指标的测量(如亲社会取向、合作、攻击等),以检验其信效度。而且,国内研究者还有必要对实验材料进行本土化的修订,在原有实验材料的基础上增设或删除,并从熟悉度、依赖度和社会性三个属性对材料进行评定,进而挑选出中国被试所熟知的、生活上有所依赖且具有一定社会属性的物品作为SoMi范式的材料。其次,尽可能排除社会善念测评的噪音干扰。如果通过SoMi范式测评社会善念,可以考虑增加回溯性测量的方式对可能干扰实验的变量进行测量,如颜色偏好、心境等,然后通过统计方法对其进行控制。此外,还应考虑如何排除社会或他人的期望对被试社会赞许性的影响。最后,进一步丰富社会善念的测评方式。社会善念既是一种状态,也是一种特质,目前所开发的SoMi范式测查的属于状态性的社会善念,其可能受到时间压力、认知资源水平、情绪唤醒等因素的干扰,未来研究可考虑开发自评和他评问卷的方法对社会善念的特质性进行测评,以提高社会善念测评的有效性。

5.2. 深入挖掘社会善念的调节因素

社会善念既是一种特质,也是一种状态。一方面由于认知与人格因素影响表现出稳定、持久的倾向性;另一方面也会因互动对象(与自己的亲密度、性别等)、互动情境(如公平性、时间压力等)等因素影响而表现出状态性、差异性的特点。例如,一位擅长“拍领导马屁”的员工,与领导在一起时总会投其所好,但与普通员工或下属在一起时则不会那么友好。未来研究可进一步揭示影响社会善念的众多调节因素,如关系亲密度、不公平感知和时间压力等。

关系亲密度与社会善念。有证据显示,互动对象间的关系是影响社会善念的重要变量,相比于陌生人,个体对熟悉的朋友表现出更高的社会善念;而且除了这种实际存在的关系,让被试把对手假想成竞争对手或者是一些令人厌烦的人,同样也会诱发更低的社会善念(Van Doesum et al., 2013; Van Lange & Van Doesum, 2015)。在群际认知中,个体倾向于对团队内部成员表达共情、友好、合作和利他,而在团队间的互动中容易表现出偏见、竞争和冷漠(Hein, Silani, Preuschoff, Batson, & Singer, 2010)。这些研究表明个体倾向于正念那些与自己关系亲密、存在互惠关系的对象,未来可以进一步探讨关系亲密度在人格与社会善念结果中的调节作用机制。

公平感知与社会善念。贪婪–效率–公平假设认为,相比于追求利益最大化(贪婪动机)和有效保留资源(效率)这两种自我服务动机,期望获得公平(公平动机)是促使个体能“他位取向”地思考自我与他人结果间差异的动机因素(刘长江,郝芳,2014)。大量研究也证实了公平感知对亲社会动机产生的重要意义(Declerck et al., 2013),这种互动公平强调个体感知到的人际对待的公平性,高水平公平感知是构成社会善念决策的动机条件。从现实角度来看,社会阶层等级化、分配关系复杂化和社会身份差异化一直都是中国文化背景下影响个体决策判断的外部因素,公平感知是如何调节这些外部因素与社会善念的关系将是未来研究者应该关注的话题。

时间压力与社会善念。相比于正念所强调的个体对注意的自我控制,社会善念更强调个体对“关注他人”的自我控制(Van Doesum & Van Lange, 2014)。研究者认为,识别和满足他人在当下情境中的需求和愿望是构成社会善念的前提条件(Van Doesum et al., 2013; Van Doesum & Van Lange, 2014; Van Lange & Van Doesum, 2015),这说明此时、此刻、此景状态下所拥有的有限认知资源是影响个体做出社会善念行为的重要因素,而时间压力则会限制或干扰个体调动认知资源进行执行控制(MacDonald, 2008),这势必会影响个体对他人需要的关注。因此,未来研究的一个重要方向是探究诸如时间压力等状态性因素对社会善念的调节作用。

此外,仍需指出的是,个体在决策过程中的情绪唤醒状态(如焦虑与抑郁等基本情绪、内疚与羞愧等自我意识情绪)也是影响执行功能正常发挥的重要因素(Patil, Cogoni, Zangrando, Chittaro, & Silani, 2013),未来研究也应关注情绪对社会善念所发挥的重要作用。

5.3. 进一步揭示社会善念的神经生理机制

社会善念属于社会认知领域的研究范畴,虽然已有大量研究探讨了与社会认知相关的神经生理机制,如社会知觉、洞察他人心思、特质推理等(Van Overwalle, 2011; Van Overwalle & Baetens, 2009),但由于社会善念研究还处于探索阶段,未来研究的一个重要任务便是基于现有的研究成果进一步揭示社会善念的神经生理机制。

根据社会善念的本质内涵,它至少包括识别他人需求、保持关注他人、抑制冲突等执行控制任务,以往研究指出内侧额叶(medial frontal cortex)、杏仁核(amygdala)和颞上沟回(superior temporal sulcus and gyrus, STG)三个脑区均与上述任务有关,Brothers (2002)将这三个脑区统称为“社会脑(social brain)”。随后,有大量研究对社会脑的功能和脑区展开了大量研究,近期一项元分析回顾了超过200个fMRI的研究,发现颞顶联合区(temporoparietal junction, TPJ)和内侧前额叶皮层(mPFC)这两个脑区对社会认知非常重要,其中前者是由颞上沟(superior temporal sulcus)延伸到顶下小叶(inferior parietal lobule),包括颞上沟的后部,通常与人类镜像系统紧密关联,可从知觉水平上反映个体推断他人目的和意图的能力;后者是由整个前额叶内侧区域组成,可细分为后部(posterior part)、背侧部(dorsal part)和腹侧部(ventral part),其中包括旁扣带回(paracingulate cortex)在内的背内侧前额叶皮层与自我认识、感知他人等心理加工有关,更多的是提取并整合认知水平上的社会信息(Van Overwalle, 2011; Van Overwalle & Baetens, 2009)。还有研究指出,相比于可信赖或有合作意图的人脸图片,观察不可信赖和无合作意图的人脸图片时,右侧杏仁核激活更为显著(Engell, Haxby, & Todorov, 2007),且如果杏仁核受损,则无法评估信赖感(Stone, Baron-Cohen, Calder, Keane, & Young, 2003)。这都证实了杏仁核在增强个体对威胁信号的感知处理上发挥着重要作用,提醒个体正处于不确定性情境当中(Anderson & Phelps, 2001)。据此,我们有理由相信个体在保持关注他人的自我控制过程中,一定与特定脑区的协同作用有关,而揭示这一脑机制也给未来研究者提出了挑战。

催产素被证实为促进亲社会行为的重要激素。研究证实,催产素可通过增强陌生人相遇时的社会奖赏价值来促进合作,其原因是催产素有助于减弱尾状核(caudate nucleus)和杏仁核(amygdala)的活动,以使个体不管面对何种反馈都采取一种合作态度(Lambert, Declerck, & Boone, 2014)。在自闭症儿童患者中,管理血糖中的催产素会提高社会信息加工,增加自发的社交活动数量(Hollander et al., 2007);而且在注入催产素之后,自闭症儿童也会在社交性场合积极的表现出合作意愿,更能区分好与坏的伙伴,并能延长眼神交流的时间(Andari et al., 2010)。此外,研究还指出,催产素是人际交往和政治互信的生物学基础(Merolla, Burnett, Pyle, Ahmadi, & Zak, 2013),给人体注射催产素(包括静脉注射和点滴摄入)会增加人类的慷慨行为(Zak, Stanton, & Ahmadi, 2007)、加大公益广告的影响力(Lin, Grewal, Morin, Johnson, & Zak, 2013)、增加慈善捐款行为的发生(Barraza, McCullough, Ahmadi, & Zak, 2011)。由此可见,催产素在保持持续性的人际知觉、增进人际信任、提高社会认知等方面具有重要意义,那么未来研究一方面需要揭示催产素在社会善念中所发挥的作用机制,另一方面还应寻找并验证与社会善念相关的其他生理激素。

致谢

感谢荷兰阿姆斯特丹自由大学(VU University)的Van Lange教授和Van Doesum博士的答疑和讨论;也感谢意大利帕多瓦大学(University of Padua)的黎建斌博士对英文摘要的修改及对本文的建议;此外,还要感谢匿名审稿人对本文提出的建设性意见。

基金项目

本研究得到教育部人文社会科学研究青年项目(17YJCZH040)、广东省教育厅特色创新项目(2016GXJK128)、国家自然科学基金面上项目(31671153)、广东省哲学社会科学“十三五”规划课题青年项目(GD16YXL01)、广州市社科联2017年度“羊城青年学人”项目(17QNXR43)和广州大学新进“优秀青年博士”培养计划(YB201707)的资助。

附录

附表:SoMi范式的实验材料与程序

注:1) 正式实验中,试次的呈现顺序和每个试次中刺激的排列顺序均设置为随机;2) 基于篇幅的考虑,无法一一列出实验刺激和实验逻辑,感兴趣的学者可通过邮件的方式与作者联系。E-mail: psydk@qq.com (窦凯)。