1. 引言

泉水鱼(Pseudogyrinocheilus prochilus)属鲤形目(Cyprinformes)鲤科(Cyprinidae)野鲮亚科(Labeoninae)泉水鱼属(Pseudogyrinocheilus),是我国特有的一种鱼类 [1] 。分布地点为长江上游干流,同时在四川境内的支流和乌江中也有分布 [2] 。本研究于2015年6月9日在贵州省六盘水市水城县野钟乡北盘江中采集到一尾鲤科鱼类标本,经初步形态鉴定为泉水鱼(Pseudogyrinocheilus prochilus),然而由于外形鉴别特征不明显,加之该种鱼类较少有在珠江水系分布的文献记载,因此有必要使用分子手段对其分类地位进行准确界定。另外,目前有关于泉水鱼的文献记载,多集中于细胞色素b基因序列 [3] 、遗传多样性 [4] 和核型 [5] 等方面的分析,还没有使用线粒体16S rRNA基因对贵州省境内泉水鱼单一种群进行分子鉴定相关的报道。本文对采自贵州省六盘水市水城县野钟乡北盘江的泉水鱼标本进行DNA提取,并克隆其线粒体16S rRNA基因片段,使用分子系统发育学研究方法对其物种进行初步的分子鉴定。

2. 材料与方法

2.1. 标本信息

泉水鱼(Pseudogyrinocheilus prochilus)标本(图1)为2015年6月9日采自贵州省六盘水市水城县野钟苗族彝族布依族乡北盘江江内(标本号:LPSSC2015060901),保存于六盘水师范学院动物标本馆。

Figure 1. Lateral view, dorsum view and venter view of the specimen in this study

图1. 本研究所用标本的侧面(上)、背面(中)及腹面照(下)

2.2. 总DNA提取及目的基因片段的扩增

取标本背部新鲜肌肉组织适量,90%酒精固定后,使用动物组织DNA提取试剂盒(FOREGENE, DE-05011: 250 Preps)提取总DNA,−20℃保存备用。

扩增引物P7/P8,为脊椎动物通用的线粒体16S rRNA基因片段扩增引物 [6] 。所扩增目的序列对应泉水鱼线粒体基因组(Genbank索取号KJ684987)2005-2577bp区间位置,对应泉水鱼16S rRNA全基因(Genbank索取号KJ684987)910-1482bp区间位置。

PCR反应条件:反应体积为50 ul,其中北京全式金公司配备反应缓冲液2×EasyTaq PCR SuperMix 25 ul,总DNA模板2 ul (含10~100 ng),上、下游引物各2 ul (10 uM),用ddH2O补足50 ul。扩增PCR反应程序为94℃预变性4 min;94℃变性40 s,52℃退火40 s,72℃延伸40 s,循环次数为35次;72℃再延伸10 min。PCR产物经1%琼脂糖凝胶电泳检测后送测序公司测序。

2.3. 参考基因序列下载及系统发育分析

所测得的泉水鱼16S基因序列经过上传GenBank进行搜索比对(megablast)获得100条初步的参考序列,与待定基因序列一起构成数据集A。进行系统发育分析时不预先设定外群,构建一棵无根系统发育树。用MUSCLE [7] 程序对序列进行比对,辅以人工校对。在MEGA6 [8] 中筛选最适合该数据集序列演化模型以供最大似然法(Maximum likelihood, ML)分析和贝叶斯分析(Bayesian inference methods)。使用MEGA6 [8] 软件构建最大似然树(Maximum likelihood tree, ML tree),根据BIC标准,适合本数据集的模型T92 + G + I。使用MEGA6构建最大似然树,相应地设置模型为Tamura 3-parameter model (T92),在位点间速率变异模式(Rates among Sites)设置为Gamma distributed with Invariant sites (G + I)。最大似然树支持率大于75%表明该支系关系得到充分解决,在50%~70%之间为中度支持,否则视为未解决。使用Mrbayes3.2 [9] 构建贝叶斯树(Bayesian inference tree, BI tree)。贝叶斯树支持率大于95%表明该支系关系得到充分解决,在75%~95%之间为中度支持,否则视为未解决。使用MEGA6 [8] 软件构建邻接树(Neighbor-Joining Tree, NJ tree)和最大简约树(Maximum Parsimony Tree, MP tree),自举检验支持率大于75%表明该支系关系得到充分解决,在50%~70%之间为中度支持,否则视为未解决。

2.4. 遗传距离的计算

选用MEGA6 [8] ,依据Kimura2-parameter模型计算成对序列间的遗传距离。另外根据序列所属的物种名,将数据集A的序列进行分组,计算种间及种内的遗传距离。使用R语言基础包(base),绘制种间及种内遗传距离数据的密度分布曲线,探明泉水鱼及近缘物种在16S基因上的种间及种内遗传距离的主要分布区域。

3. 结果

3.1. PCR扩增及测序结果

经1%琼脂糖凝胶电泳检测,引物P7/P8扩增到560 bp左右的基因片段(GenBank索取号:MF775291)。序列碱基组成存在明显的偏向性:AT含量较高(A:31.5%,T:21.4%);GC含量较低(G:22.3%,C:24.7%)。

3.2. 支系分化

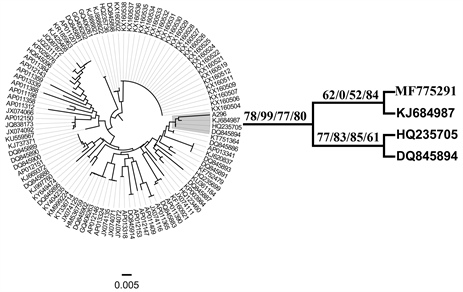

将所测得泉水鱼16S基因序列提交Genbank进行搜索比对,其与Genbank中的已有泉水鱼序列(KJ684987)相似度最高,下载搜索得到的100条同源序列与待鉴定目标序列构成16S序列数据集A。基于不同的分析方法(ML、BI、NJ、MP)对该数据集构建的系统发育树,都支持本研究的自测序列(MF775291)与3条泉水鱼16S基因序列聚为一个单系(图2,泉水鱼支系,序列基本信息见表1),然而该支系与其它支系(非泉水鱼支系)的聚类关系在各种方法构建的系统发育树间差异较大,且支持率较低。

3.3. 遗传距离

基于16S基因序列的遗传距离表明,泉水鱼支系内遗传距离为0~0.016,其它3条泉水鱼同源序列间的遗传距离为0~0.004,野钟样本16S基因序列与其他泉水鱼同源序列都为0.016。种间及种内遗传距离数据的密度分布曲线(图3)表明,泉水鱼及近缘物种种内遗传距离主要分布在0~0.01之间,种间遗传距离主要分布在0.02~0.05之间。

Figure 2. The neighbor-joining tree (ring topology) based on the dataset A and the Pseudogyrinocheilus prochilus clade with support rates under different analysis (ML bootstrap/Bayesian posterior probability/MP bootstrap/NJ bootstrap)

图2. 基于数据集A构建的邻接树(环形树)及泉水鱼支系在不同方法构建的系统发育树中的支持率(最大似然率/贝叶斯后验概率/最大简约法自举检验支持率/邻接法自举检验支持率)

Table 1. The sequence information of Pseudogyrinocheilus prochilus specimens in this study

表1. 本研究所用泉水鱼标本序列信息

Figure 3. The density distribution of genetic distances within a single species (the solid line) and between species (the dashed line) based on the dataset A

图3. 基于数据集A中种内(实线)及种间(虚线)遗传距离密度分布曲线

4. 讨论

本研究成功扩增了贵州省水城县野钟乡一鲤科鱼类标本的线粒体16S rRNA基因部分序列,经过基于不同推断方法的系统发育分析,其与3条泉水鱼同源序列以较高的支持率聚为一个独立支系,其中,最大似然率77%,贝叶斯后验概率为99%,贝叶斯法及邻接法自举检验值也都大于75%,证明该支系的单系性。因此可以初步判断该标本为泉水鱼(Pseudogyrinocheilus prochilus)。

从序列间的遗传距离结果看出,野钟样本16S基因序列与其他泉水鱼同源序列的遗传距离都为0.016,远高于其它3条泉水鱼同源序列间的遗传距离(0~0.004)。同时,种间及种内遗传距离数据的密度分布曲线(图3)表明,泉水鱼及近缘物种种内遗传距离主要分布在0~0.01之间,种间遗传距离主要分布在0.02~0.05之间,而野钟样本16S基因序列与其他泉水鱼同源序列的遗传距离(0.016)整体介于两者之间。另外,在系统进化树上,野钟样本和来自贵州赤水(KJ684987)、四川南充(HQ235705)以及四川攀枝花(DQ845894)聚为一个支持率较高的支系,但是野钟样本序列并未形成独立支系或与其它种群序列有更为明确的聚类关系。这些结果暗示,泉水鱼野钟种群和其它种群间有较大的遗传分化,远超种内分化水平,这可能和样本采集地所处的水系有一定的关系:贵州赤水(KJ684987)、四川南充(HQ235705)以及四川攀枝花(DQ845894)同属于长江水系,而野钟(北盘江)属于珠江水系。不同的水系可能对不同种群的基因交流有明显的隔离作用。然而,这一明显的分化是否达到种间水平还需要更多的实验证据。

致谢

感谢六盘水师范学院生物科学与技术学院田应洲教授及罗忠兴、李晓康同学在野外工作方面提供的帮助;感谢生物科学与技术学院朱思瑾、张爽及张蓉等同学在实验室工作方面提供的帮助。

基金项目

国家自然科学基金(31360512);贵州省科技厅自然科学项目(黔科合J字LKLS[2013]06号);贵州省教育厅自然科学研究重点项目(黔教合KY字[2015]387号);六盘水师范学院科技创新团队项目(LPSSYKJTD201602)。