1. 流通业自有品牌及其市场概况

传统的流通业经营模式主要以销售商品为主,这些商品通常是由制造商研制、开发与生产,然后以厂家的商标或品牌投入市场。在市场学与流通经济的研究中,这些商品被称为制造商品牌或厂家品牌(National Brand)商品。本文论述的自有品牌(Private Label)是以零售业或批发业等流通企业为主导研发、生产和销售的商品。其特点是,产品设计、质量管理、包装、物流、广告宣传等从开发到销售的一系列工作都是由流通企业一手承担,只把生产环节委托给制造商或生产企业。由于流通企业熟知市场价格并直接接触消费者,了解市场需求,同时,直接在自己的连锁店销售自有品牌的商品,不仅可节省流通费用,也可省去大笔的市场促销费用,所以,他们能够以更便宜的价格开发与厂家类似甚至完全相同的产品并且自己销售,比厂家品牌商品更有竞争力,也颇受消费者支持。

欧洲主要国家流通业的自有品牌的发展已经颇具规模,自有品牌在市场上所占的比例也很大。近几年,日本的流通业已开始打破传统的生产流通模式,大型零售企业竞相开发具有不同优势的自有品牌商品,在自己的连锁店里与其他厂家的商品同时进行销售。营业额居日本零售业首位的AEON集团公司拥有“TOPVALU”等自有品牌与其系列商品,“TOPVALU”的商品种类在2009年约有5500种,年销售额4424亿日元,到2014年已达到6000多种,年销售额增长到7800亿日元(Nikkei Business, 2015) [1]。日本的SEVEN & i HLDGS集团公司在日本国内拥有18,500家店铺,2007年开始销售“SEVEN PREMIUM”的自有品牌及其系列商品,到2016年,其自有品牌的年销售额已达1兆1500亿日元,成为国内最大的自有品牌(SEVEN & i HLDGS., HP) [2]。这些具有强大销售能力的大型零售业开发的颇具价格优势的自有品牌商品的出现,对市场上流通已久的厂家品牌商品的销售与定价及消费市场都产生了巨大的影响(表1)。

2. 日本流通业自有品牌的发展阶段与特点

关于自有品牌的发展过程有不少研究者从流通史的角度进行了考察。Samway (1995)指出,自有品牌是由零售业自己组织和生产,具有排他性和多种形态,如后发品牌,经济型品牌等的总称[3]。Laaksonen & Reynolds (1994),矢作(2000)考察了欧洲各国的零售业自有品牌的发展历史[4] [5],Hoch (1996),大野(2009)论述了美国的食品零售市场中的自有品牌的发展历史。这些研究,主要从零售市场的集中化,零售业的革新性和政治、经济条件的变化等视点分析了自有品牌的发展过程,对自有品牌这一新事物也有不同的称呼与分类[6] [7]。

本文综合分析了上述的先行研究,把自有品牌的类型划分为后发品牌、经济型自有品牌、模仿型自有品牌、增值型自有品牌四种,同时将其进化和发展过程分为四个阶段。对不同类型的自有品牌和发展过程中在品牌战略、开发目的、技术、质量、产品形象、价格设定、消费者对此品牌的购买动机等方面的特点与异同,在表2中进行了分类与比较。目前市场上流通的自有品牌大多处于近似于厂家品牌的第三阶段和增值型的第四阶段。

Table 1. The private label products of two major Japanese retailers

表1. 日本两大零售企业的自有品牌概况

资料:根据Nikkei Business (2015),NEWS RELEASE。株式会社SEVEN & i HLDGS。(2017)等整理。

Table 2. The type and features of private brand products in different stage

表2. 日本自有品牌的类型和在各发展阶段的特点

资料:参考Laaksonen & Reynolds (1994),Samways (1995),Yu (2012) [8]等资料整理。

3. 日本自有品牌商品的流通途径及特点

由于自有品牌商品的研发是以零售或批发的流通业为主体的,作为品牌的拥有者,零售商或批发商从自有品牌的产品设计开始进行统筹规划,并将产品的生产数量与质量要求等详细计划提示给制造商,由制造商制作样品后,由零售商或批发商验收样品,决定是否商品化。最后,以委托生产方式投入生产。如图1所示,比如,以零售商为主导研发自有品牌商品时,零售商作为原委托商直接进行自有品牌的设计及统筹规划,委托制造商生产①,完成品直接从制造商发货到零售商②,然后销售给消费者③,流通过程中省去了批发环节,节省了中间费用。如果是以批发商为主导研发自有品牌商品时,批发商作为原

Figure 1. Distribution route of private label products in Japan

图1. 自有品牌商品的流通途径

委托商直接进行自有品牌的设计及统筹规划,委托生产①,商品由制造商经批发商②,然后到各零售商③,最终销售给消费者④。日本的零售商或批发商通常只向制造商提示一般性的产品计划与设想,而欧美的零售业,特别是自有品牌历史较长的英国零售企业,通常拥有高水平的自有品牌研发机构,能给制造商提供非常详细的产品计划和式样。制造商按照零售商或批发商的要求进行生产,产品也是以零售商或批发商的自有品牌出厂。EAON集团的自有品牌研发与物流如图2所示。

自有品牌商品的流通还具有下述两个特点。

首先,在以往的流通模式中,制造商是起点,批发商和零售商是流通过程中的中间环节,而在自有品牌的流通过程中,批发商和零售商不仅是中间环节,还是起点。作为原委托商的零售商或批发商可以直接计划与统筹商品的生产与成本控制,可以实现比厂家品牌商品的价格更低的定价。特别是大型的流通业拥有销售数量的优势,低价格生产与大批量销售无疑会给流通业带来更大利润。

其次,处于起点的批发商和零售商可以自己采购原材料,直接组织进货,让制造商只负责生产环节。通过大量采购原材料,控制进货成本,可以进一步降低零售价格,发挥自由品牌的价格优势。特别是对于采购和进货力量相对较弱的中小生产企业,批发商和零售商的自我采购,可确保成本与质量控制。

4. 自有品牌商品的价格构成分析

通常,自有品牌商品的价格设定比同类厂家品牌商品的价格便宜10%~20%左右,对自有品牌商品的价格有决定权的零售业可以充分发挥价格优势,以价格取胜。本文通过对相同容量和质量的日本某大型食品制造商的厂家品牌方便面与某大型零售企业的自有品牌方便面的成本价格构成进行了比较,发现自有品牌不仅成本可控制在较低水平,而且零售企业获得的利润也较高。

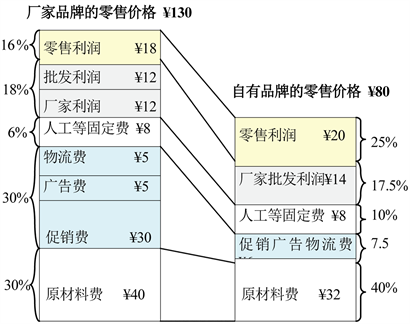

如图3所示,该厂家品牌方便面的零售价格为130日元,而相同容量和质量的自有品牌方便面的零售价格为80日元,其差价50日元是如何实现的呢?首先,从图2中可以看出,零售价格为130日元的厂家品牌方便面原材料费用为40日元,而零售价格为80日元的自有品牌方便面原材料费用为32日元,人工等固定费用均为8日元,二者的原材料费和人工等固定费用的差价并不大,但是,属于流通费用的物流费、广告费、促销费却有很大的差价。厂家品牌方便面的流通费用为40日元(30日元 + 5日元 + 5日元 = 40日元),占零售价格的30%。而自有品牌方便面的流通费用为6日元,只占零售价格的7.5%。另外,对零售商所获得的零售利润进行比较,可以看出自有品牌方便面的零售利润高达25%,而厂家品牌方便面的零售利润是16%。自有品牌实现低成本的主要原因可以综述如下:

1) 通常,厂家品牌商品在市场销售方面须投入大量的广告和促销费用,为扩大流通渠道还需要向零售商提供特价品或销售提成。而自有品牌是由开发者零售商自己销售,无须作大量广告,也不需花大量

资料:参照2008年6月6日「日经流通新闻」整理。

资料:参照2008年6月6日「日经流通新闻」整理。

Figure 3. The Price structure comparison between national brand and private label products (the case of cup noodle)

图3. 自有品牌与厂家品牌商品的价格构成比较(以方便面为例)

的促销费去开拓销售渠道。

2) 大型零售企业一般都拥有自己的物流中心,可以灵活地安排配送车辆到制造工厂取货,并向店铺配送,可大幅度降低物流费用。

3) 自有品牌商品通常通过简化不必要的外包装来降低成本,并且,零售商在进货时通过大批量订货、进货,完全买断,对制造商来说无退货风险,比通常交易可以更快回收货款,因此能够提供较低的价格条件。

5. 日本自有品牌发展的背景与原因分析

5.1. 流通企业的经营战略与竞争方式从流通领域进一步向生产领域拓展与延伸

日本经济新闻社在2007年进行的“第41次零售业调查”的结果表明,零售业中有63%的企业正在计划增加自由品牌商品的研发与生产。流通业如此积极研发自有品牌商品的主要动机,首先可从企业的经营战略与竞争方式来分析。

从企业的微观行为来看,零售业研发自有品牌也是企业的经营战略和竞争方式的拓展与延伸。以往流通业的经营战略大多着眼于流通环节,经营战略的开展也主要围绕市场销售和服务。而现在,流通业通过研发自有品牌商品,将企业自身的经营战略与竞争行为延伸到商品的生产过程,特别是以此控制商品成本和商品价格,可以说这是流通业经营模式的一大革新。具体体现在以下四个方面。

1) 提高了竞争性。自主研发低价格的商品,以更丰富的商品的构成、价格和品牌的多样化来吸引顾客,从而增加销售额,增强竞争实力。

2) 开拓了新利润源。通过研发自有品牌,将商品的生产、流通、销售统合为一体,通过节约流通费用降低成本,开拓了新利润源。

3) 确保了商品供应。独自开发商品和开拓渠道,确保厂家不供应的商品也有安定的供货、进货渠道。

4) 通过自有品牌树立企业形象,吸引消费者并稳定客源。零售业如何使消费者在众多的零售店铺中选择自己并成为自己的忠实消费者,除了改善商品构成、创造与他店的差异化、提供多方面的情报和服务之外,零售企业自身担负起研发、销售的责任,独自开发自有品牌这一点本身,就是企业形象的最大宣传。

5.2. 经济发展与市场环境的变化对流通业与制造商的影响不容忽略

一般来讲,经济的增长带动了消费的增长和市场繁荣,经济的发展同时也促进了流通业的发展。流通业通过研发自有品牌把经营活动拓展到生产领域,这一革新性的变化,与经济周期、市场环境密切相关。

1) 经济周期对流通业的影响。关于经济周期的变动和自有品牌的市场占有率,Hoch & Benerji (1993)指出,自有品牌的市场渗透度与经济周期的变动存在逆的相关关系,即经济不景气时消费者趋向于购买低价位的自有品牌商品,自有品牌的市场占有率会上升;相反,当经济处于景气时,自有品牌的市场占有率会下降。对美国超级市场销售额中自有品牌所占的比例与消费者的收入之间的关系进行时间序列的分析时,其结果也明确显示出逆的相关关系[9]。

2) 市场环境对制造商的影响。经济不景气时,制造商因市场销售和订货的减少会出现减产和设备闲置,为了提高生产量和设备的运转率,制造商会接受流通企业自有品牌的委托生产,对中小规模的制造商来说,接受大型流通企业自有品牌的委托生产相当于有了稳定的订货来源,促进了制造商与流通企业的合作。

因此,在经济发展处于低谷时期,低价格取向消费者的增加与制造业人员及设备闲置等问题助长了自有品牌商品的发展,同时提高了市场对自有品牌商品的认知度。2007年国际市场原油价格的高涨和2008年末起源于美国的金融危机对世界经济产生了巨大影响。与石油相关的原材料价格的上涨使得很多生产厂家不得不提高产品的价格,特别是消费频度大的日用品和食品的价格上涨,直接影响到消费者的日常开销和家庭支出。这种经济环境的变化,成为日本零售业自有品牌立足市场的契机。

零售业开发的自有品牌使消费者有了厂家品牌以外的、更多的选择,比厂家品牌便宜的自有品牌在某种程度上可以说取代了厂家品牌。同时,日本零售业的合并与重组提高了市场集中程度和市场占有率,有利于自有品牌的研发与销售并形成规模效益。近年,大型零售企业不仅已经把研发自有品牌作为提高市场营销的重要手段,而且作为一种新的经营战略,更有效地发挥零售企业了解消费市场,掌握市场信息的优势,及时满足市场需求和创造利润。从欧美及日本流通业的变化来看,自有品牌战略可以说是流通产业发展过程中经营模式的革新,开拓了流通业的新利润源。